初中物理解題中極限思維法的有效應用

時華夏

【摘要】在物理學發(fā)展歷程中,極限思維法始終占據(jù)著重要地位,現(xiàn)在已經(jīng)成為一種常用的解題方法.在初中物理解題教學中,教師可指導學生有效應用極限思維法,使其發(fā)散思維,轉變固有的思維模式,能夠觸類旁通、舉一反三,讓他們學會運用極限思維法解答物理問題.筆者主要對初中物理解題教學中怎么應用極限思維法進行探討,同時列舉部分有效舉措.

【關鍵詞】初中物理;解題教學;極限思維

極限思維法即將復雜的物理過程進行分解,分解的小過程變化單一,因此,選擇整個過程的兩個端點和中間的極限對問題進行分析,在結果中包括物理過程討論,更加直觀、簡單的解答問題.初中物理教師在解題教學中指引學生有效應用極限思維法,讓他們迅速找到準確的解題思路以及方法,使其解題過程變得事半功倍.

1 利用極限思維法,找準問題入口

物理是學生在初中時期才接觸到的一門新科目,他們在處理物理題目時,往往無法讀懂題意,更是無法判定出各個數(shù)值在題干中所起到的作用,無法找到問題的入口.而且傳統(tǒng)的解題方式極易限制學生的思維,解題過程顯得程序化,難以找到快捷的解題方法,初中物理教師可指引他們利用極限思維法找準解題的切入點,使其在較短時間內(nèi)就確定解題方法.

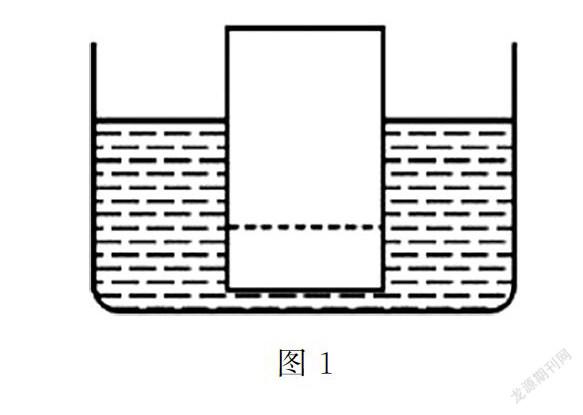

例1 在杯子中盛有半杯水,將一塊木塊放入其中,木塊上半塊浮出水面,沿著圖1中的虛線位置將木塊下部分截掉,那么剩余的木塊位置將會發(fā)生什么變化?[1]

解析 如果使用傳統(tǒng)的解題方式,學生將會考慮到木塊的密度是均勻的,無論是否將下半部分截掉,都一定會浮在水面上,不過當木板的下半部分被截掉以后,體積將會變小,受到的浮力同樣會變小,判斷出木板的位置同之前相比會有所下降.運用極限思維法時,學生可反向思考,根據(jù)題目中的要求,將木塊的下半部分截掉,木塊依然處于水中漂浮狀態(tài),因為木塊自身密度沒有發(fā)生變化,導致木板仍然能夠在水中漂浮,因此,木塊下半部分也一定會浸泡在水中.在解題中,引導學生利用極限思維法,快速找到解題的切入點,以免出現(xiàn)計算數(shù)值的繁瑣,有效節(jié)省解題時間.

2 運用極限思維法,活躍學生思維

物理作為一門典型的自然科學類科目,學習這類課程知識時,最擔心的一個問題就是學生“鉆牛角尖”,思維陷入到瓶頸之中,出現(xiàn)固定不變的情況,甚至很難發(fā)生轉變,以至于他們無法順利學習.在初中物理解題教學中,教師應該采取多種方式調動學生的解題興趣,使其學會運用極限思維法來解題,讓他們思維變得活躍起來,在解題中表現(xiàn)得更為高效[2].

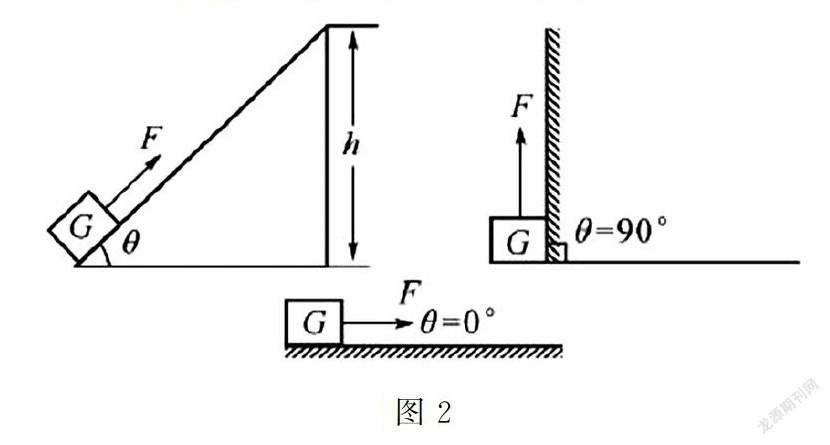

例2 如圖2所示,在平行斜面上向上拉一個物體,斜面機械效率受到哪些因素影響?

解析當把一個物體往斜面上拉時,一定會出現(xiàn)摩擦力,因此,需要做有用功,機械效率高低和額外功存在很大的關系,額外功越高,機械效率就會越低.同時,額外功的大小還同摩擦力存在聯(lián)系,大小和摩擦力基本相同,摩擦力的大小和物體壓力相同,同時和斜面的粗糙度有著直接聯(lián)系;物體壓力大小和斜面傾斜度大小有著聯(lián)系,傾斜面角度越大,物理壓力則越小.結合極限思維法進行分析,傾斜面的傾斜角度和機械效率相關,斜面角度越大,則壓力變小,當壓力變小后,物體對斜面的摩擦力會減小,摩擦力越小,則其額外功就越小,額外功越小,則其機械效率就會越高.因此,機械效率高低和物體壓力、斜面粗糙程度、傾斜度有著密切關系.

3 應用極限思維法,解決力學問題

力學整個物理知識體系的基礎,在初中物理解題教學中,不少力學問題中都會存在角度或者長度的變化,這個時候通常可以采用極限思維法來分析試題,考慮角度或者長度變化中區(qū)間端點的特殊情況.初中物理教師可指導學生把題中的數(shù)值、物理量的方向推向某一個極端值的狀態(tài),降低力學問題難度,明確學生解題思路,使得解題思路更為簡化[3].

例3 在某一角度可變化的斜面上放置一個由細繩牽引的物體,質量是G,角度變化的范圍是0°—90°,在整個牽引過程中,保持物體處于靜止狀態(tài),如果斜面的摩擦力足夠大,當傾斜角從0°增大至90°的過程中,物體受到的支撐力有著什么樣的變化?

解析不少學生認為,由于物體在斜面上處于靜止狀態(tài),所以受到的支撐力有可能是不變的,教師可提醒他們分析題目中出現(xiàn)的變化量,即為斜面的角度,使其應用極限思維法,直接思考變化角度區(qū)間的兩種極限情況,也就是0°與90°的情況.

當斜面角度是0°時,物體承受的支撐力大熊和物體的重力相同,當傾斜角是90°時,物體承受的支撐力為零.因此,在整個變化中,物體始終保持靜止狀態(tài),因此,物體受到和支撐力相同且相反的平衡力,變化過程保持其連續(xù)性,則物體所授支持力的變化范圍是0—G.

4 巧用極限思維法,解答運動問題

初中物理學習中,運動類題目是非常常見的題目,在問題解答中需要應用到極限思維法,在具體的使用中,應當引導學生對題目中的物理量進行梳理,并緊密結合實際生活,不能脫離基本事實與違背物理原理,使其根據(jù)具體解題需求確定好進行極限化處理的物理量,把運動學問題變得簡單易處理,提升他們的解題效率[4].

例4 甲、乙兩地之間有一條河流,其中甲位于上游,兩地之間的距離是s,現(xiàn)在有一艘小船從甲處行駛至乙處,速度是v,達到乙處以后立即向甲處返回,已知往返一次的時間是t,那么下列選項中表述正確的是()

(A)t>2s/v(B)t=2s/v

(C)t<2s/v (D)上述情況均有可能.

解析 假如使用傳統(tǒng)解法,需考慮到船速與水速的合成,并結合路程列出計算式求解,過程顯得較為復雜,不適用于選擇題,而使用極限思維法處理這一運動類問題,就顯得沒有這么繁瑣.具體來說,本道題目中主要涉及到路程、水速與船速三個有關運動的物理量,學生采用極限思維法時,首先需考慮將哪一個物理量進行極限化處理,分析以后發(fā)現(xiàn)最恰當?shù)氖谴伲敶媪鞣祷氐郊滋帟r,如果和水流的合成速度為零,那么船則無法返回,因此,返回的時間則是無限大的,即為本題的正確答案是選項(A).

5 借助極限思維法,解答電學問題

初中物理課堂中,部分電學問題較為復雜,屬于難度相對較大的題目,要想更好地處理這類物理試題,需要加強課堂引導,利用電路圖的優(yōu)勢,對問題進行分析,針對存在滑動變阻器等范圍變動的問題,應更為靈活地使用極限思維法,使其準確找到處理問題的區(qū)間,找出不同物理量在不同區(qū)間的極值,完成電學問題的思考和解答[5].

例5 將一個滑動變阻器和定值電阻串聯(lián),構建成電路,其電壓是220V,互動變阻器的阻值范圍是0—100Ω,定值電阻為10Ω,在滑動變阻器的滑片移動中,電壓表的讀數(shù)范圍是多少?

解析 在處理這道電學類的題目時,學生應找到本題中出現(xiàn)的變化量,即為滑動變阻器的阻值大小,因為是一個變化的區(qū)間,所以運用極限思維法解題時,可以把滑動變阻器的兩個端點阻值大小當作計算依據(jù),即為0Ω與100Ω.具體解答過程如下:運用極限思維法對滑動變阻器的阻值情況進行極限處理,當滑動變阻器接入電路的阻值是0Ω時,電路中電流最大,此時的定值電阻兩端電壓最大,即220V;當滑動變阻器的阻值是100Ω時,定值電阻兩端電壓值最小,即為20V,那么本題的正確結果就是定值電阻兩端所測定的電壓表讀數(shù)范圍在20V至220V之間.

6 采用極限思維法,解決壓強問題

壓強是一個表示壓力作用效果的物理量,指的是物體所受壓力的大小與受力面積之比,壓強越大,壓力的作用效果就越明顯.

在初中物理課程教學中,壓強也是一個比較重要的知識點,還是中考中的必考點之一,處理部分壓強類的問題時,教師引導學生利用極限思維法,對物體壓強做出分析,使其找準解題的突破口,幫助他們形成清晰的思路[6].

例6 在水平面上,放置有兩個不同高度的實心金屬圓柱體,兩個圓柱對地面壓強相同,從水平方向就能夠兩個實心金屬圓柱體截掉相同高度,兩個金屬圓柱體剩余部分對水平面的壓強有著怎樣的關系?

解析 在此題解答中,題目中并沒有明確給出實心金屬圓柱體的高度,同時,對圓柱體截取的高度也沒有提出,題目中的已知條件比較少,內(nèi)容較為抽象,解答的難度比較大.

在解題中,如果讓學生采取傳統(tǒng)解題思路,需要利用壓強公式計算圓柱體密度的關系,截取高度相同,那么,密度較大的金屬圓柱體剩余部分產(chǎn)生的壓強較小,此種解題方式計算繁瑣,分析過程也比較復雜,很容易出現(xiàn)解題錯誤.

作為教師,引導學生利用極限思維法解題,將截取金屬圓柱體高度最大化,當截取的金屬圓柱體高度和較低圓柱體高度相同,那么較低實心圓柱體則就被完全截取,對水平面的壓強是零,另一個實心圓柱體依然有剩余,對地面壓強則不可能是零,通過這樣可以輕松解答題目,即可以得出較好實心圓柱體被截取后對水平面的壓強較大.

處理初中物理中的壓強類試題時,通常會涉及到高度變化問題,教師就需引領學生采用極限思維發(fā),對最大長度展開考慮,并把握好長度區(qū)間的變化,把變化的物理量推向某一個極端,以此更好的判斷出物理量的值,提升他們的解題水平.

7 總結

在初中物理解題教學活動中,由于學生在初中階段才開始接觸物理學科,解題過程更為繁瑣,既要分析、又要計算,容易遇到思維障礙,很多時候甚至一頭霧水,不知道從何處下手,教師應多指導他們運用極限思維法處理題目,使其思維得以充分發(fā)散開來,學會進行逆向思考,繼而不斷提升自身的物理解題能力,同時掌握更多解答物理問題的技巧與方法.

參考文獻:

[1]凌習華.初中物理解題中的極限思維運用[J].數(shù)理化解題研究,2021(29):83-84.

[2]胡慶霞.極限思維在初中物理解題中的融合[J].數(shù)理化解題研究,2020(08):78-79.

[3]張曉芳.極限思維法在初中物理解題中的妙用[J].試題與研究,2019(30):144.

[4]李花.探究極限思維在初中物理解題中的應用[J].數(shù)理化解題研究,2019(08):45-46.

[5]杜云倫.極限思維在初中物理解題中的應用[J].數(shù)理化解題研究,2019(20):58-59.

[6]徐紅偉.探討極限思維在初中物理解題中的應用[J].數(shù)理化解題研究,2019(17):69-70.