非遺文化引入民辦高校服裝設計專業的教學思考

魏雅楠

(無錫太湖學院,江蘇無錫 214122)

一、引言

文化的延續離不開物質的載體,非物質文化遺產的手工藝產品由于產量低、與當代社會審美有偏差,不能滿足市場需求,年輕人缺乏興趣,出現了越來越多的珍貴的文化遺產正在不斷的消失,這樣的現狀更導致了非遺文化的傳承出現斷層。為了響應國家政策的號召,高校藝術設計專業借助地域特色文化,將特色非遺文化結合在藝術專業人才培養方案中,多角度地建立起人才培養體系,壯大文化傳承人的群體,為我國傳統文化的健康傳承和創新起到了重要作用。

二、對民辦高校服裝設計專業分析

中國高等教育正面臨著深刻的變革,應用技術型大學的分類,促使民辦高校重新審視自身的優劣勢、培養目標的變化,適應市場的需求,擺脫傳統本科教學的重疊培養模式,尋找精確定位。作為民辦高校的服裝設計專業,要脫離傳統的服裝本科教育培養模式,區別傳統本科的科研型的培養目標,在服裝就業市場中找到自己準確的定位,要培養學生具備全面的設計學素養、實踐操作技術過硬,同時具有創新創業的能力,培養適應市場競爭的復合型人才。

民辦高校服裝專業的學生對書本知識有排斥心理,導致缺乏學習興趣,不愿意生搬硬套從書本中攝取相關知識。反而對實際操作和藝術修養相綜合的課程內容更有興趣。這也正符合了“親產業、重應用”這樣的治學思想,讓服裝設計的學科建設融入產業第一線,吸收來自產業鏈的第一手信息,以企業項目作為切入點,為學生提供實踐動手和研發創新的實踐平臺。

三、民辦高校服裝設計人才培養存在的問題

1.教學方法同質化

民辦高校是現代社會高等教育中以應用型人才培養為主要目標的辦學模式,而民辦高校的經費主要來源于學費,較難滿足科研的專業需求,所以與公辦高校培養研究型人才不同,民辦高校主要培養多元化、跨學科的應用型技能型人才。部分民辦高校參考公辦高校的教學手段,不管是教學目標、教學方法都存在著同質化、重疊培養模式的現象,重點都放在了服裝設計的理論教學上,課堂教學沒有及時更新產業的最新專業知識,沒有反饋當下市場的人才需求,導致學生知識面不豐富,理論守舊,思想禁錮,對專業知識也沒有積極度等問題,鑒于這樣的問題,引入非物質文化遺產,拓寬服裝設計課程內容的廣度和深度,又可以探索服裝設計專業的多角度人才培養機制。

2.民族文化素養的缺失

加強非物質文化遺產的保護和傳承是我國“十二五規劃提出的一項重要任務”,目前服裝設計專業的教學內容在一定程度上借鑒了國外的研究內容,缺乏民族文化的教育,學生缺乏文化底蘊,高校服裝設計專業存在著傳統文化教育缺失的現象。現代社會經濟的快速發展,為學生對于新時期民族環境的理解提供了良好的契機,將非物質文化遺產引入高校服裝設計專業課程中,民間傳統的各類非物質文化技藝飽含豐富的文化內涵和精神內涵,可以系統化、常態化的培育大學生的傳統文化素養。

3.設計與市場銜接有空白

服裝設計專業教育與社會產業之間銜接存在間隙,學生設計的作品由于工藝不完善、不能把控產品的性價比,缺乏消費者的市場需求認知,不能成熟的將作業作品轉化為市場產品,缺乏市場思維,理論與實踐無法鏈接。除了作品的不成熟,在團隊合作方面也存在溝通能力較弱,缺乏團隊意識,時間節點觀念不強等問題,同時企業在合作時往往看中的是校方創造短期價值的能力,缺少長遠的合作戰略,導致校企合作相對滯后。企業認為投入與產出不成正比,高校培養的人才達不到企業的預期,學生畢業后不能快速與社會產業接軌,所以要建立校企合作、項目推動模式、產教融合的多角度人才培養體系。

四、非遺在高校服裝設計專業課程中的應用價值

非物質文化遺產也被稱作無形文化遺產,是我國民族文化的重要載體,是文化內涵、思想觀念、精神價值的綜合體,蘊含著豐富的思想觀念以及精神內涵。將非遺文化應用于高校的服裝設計專業有著重要的美育教學促進作用,非遺促進著中國文化的傳承,強化學生對民族文化的認同感,發揚民族精神,提升學生的藝術文化修養,同時可以推動設計文化創新,使非物質文化遺產與當下時代精神相結合,讓年輕人發揮創新思維,使中華文化持續傳承、發展出新的文化內涵,散發新的文化活力。

非物質文化遺產對于民辦高校起到了促進作用。首先可以滿足對學生設計學素養和藝術修養的培養,從非遺的工藝技術、背景文化、設計審美、民族社會心理學等角度對非遺的設計理念和內涵進行全面的深挖,多角度反向構建完善的服裝設計人才培養體系,開發特色課程,建立特色專業。另一方面可以滿足學科研究的需求,在推動非遺課程的建設過程中,想要完善非遺文化技術體系,則必須要深挖該領域的文化和工藝,開展聯合科研工作,建立非遺走進學校的工作室,從而推動服裝設計專業課程教學的改革。

五、基于非遺文化的服裝設計實踐類課程的構建思路

民辦高校人才培養要解決的核心問題就是如何將教學應用到實踐之中,使藝術與技術、市場實現融合,為地方服務,培養復合型人才,所以如何建立基于非遺文化的服裝設計類課程的特色教學體系,這對保護非遺文化、打造特色專業的實踐類課程具有重要意義。

1.基于非遺文化的服裝設計實踐課程教學目標的建立

一是探索民辦高校服裝設計專業與非遺文化融合的可行途徑。服裝設計專業類老師應該選擇合適的非遺項目,對非遺文化的內涵和技藝進行深度的挖掘和研究,尋找其與服裝、服飾設計的三要素的交融點,即色彩、面料、款式設計上與非遺的傳承和融合。邀請民間非遺傳承人共同參與人才培養方案的確定立,確立培養目標、課程大綱、學時分配和教學地點。二是提高學生服裝設計開發和設計管理的實踐能力,與非遺傳承創新的相關企業展開項目合作,產教融合,將項目推進銜接進課程設計中,加速學生從設計到市場的思維轉變,以市場的角度傳承與創新傳統文化,在服務社會的同時帶動文旅產業的發展。

2.基于非遺文化的服裝設計類實踐課程的教學方法

在了解非遺文化的理論課程方面,對于非遺文獻的梳理,需要學生系統的查閱非遺的相關文獻,了解非遺設計的文化背景、社會價值、發展現狀。在創新設計非遺文化產品時,老師帶領學生進行項目調研,課程教學也可以脫離課堂地域范圍,深入大師工作室、民間工坊,由非遺傳承人和專業教師帶領學生進行田野調研、文獻資料調查,此階段注重學生對技藝的傳承學習和創造力的開發。掌握非遺技藝后采用項目教學法,嫁接與非遺相關的品牌企業的服裝產品開發項目,做市場調研,了解服裝品牌的市場定位,同類競爭品牌的產品架構和文化輸出方式,結合品牌的企劃,基于非物質文化遺產的傳統內涵,進行對應的品牌創新設計。高校可以針對服裝設計專業建立校內傳承基地、校外非遺實踐基地、品牌研究中心,對資源和平臺進行整合利用,讓非遺項目文化傳承和專業人才培養相輔相成,形成特色課程體系,打造民辦高校的特色專業。

3.實踐教學體系研究——以非遺文化盤扣技藝為例

將非物質文化遺產引入到民辦高校服裝設計專業課程中,形成獨立的系統課程,建成理論與實踐課程相結合,專業課程與技法工藝傳承、企業橫向項目相結合的全新教學模式。在非遺技法工藝和理論課程方面,要對當地民族文化深入了解,將民族文化符號吃透,掌握非遺的創作歷程,完成對非遺內涵的深度研究。在專業課程與企業項目結合方面,加強與非遺相關企業的溝通,整合各平臺資源,邀請品牌企業的設計總監、商品部經理等服裝設計專業人士走進課堂,講解品牌定位、市場和產品之間的聯系,指導學生學習市場思維。這樣更有利于非遺文化的生產性保護。同時結合學生的畢業設計創作,還可以參加與非遺文化、設計品類相關的設計大賽,以此調動學生的積極性。

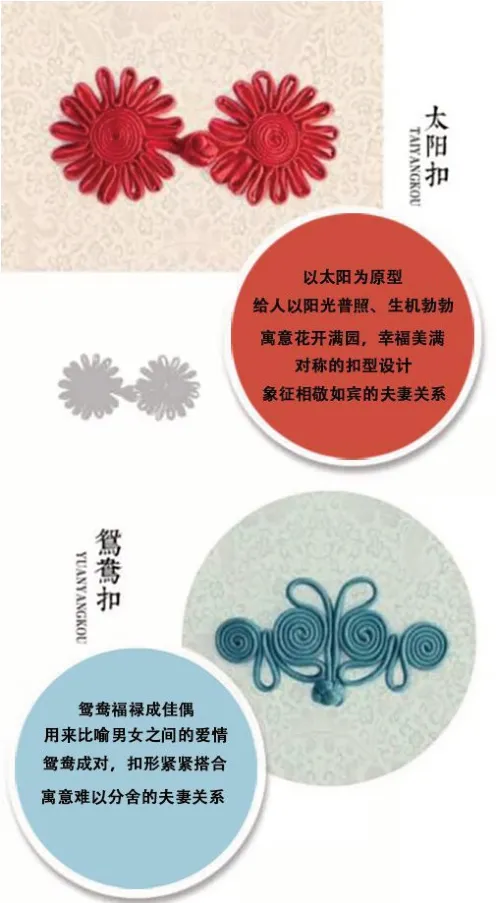

以非遺文化盤扣技藝為例,盤扣作為民間傳統手工藝,既是連接衣片的實用性工藝,同時具有很鮮明的民族文化特色,盤扣的造型與中國傳統紋樣息息相關,具有濃厚的民族文化寓意(見圖1)。所以在帶領學生學習盤扣制作工藝之前,需要先指導學生進行非遺文獻資料研讀,對盤扣的背景文化產生共鳴,才能在傳統題材上進行演變和創新設計。

圖1 傳統盤扣及其文化意義

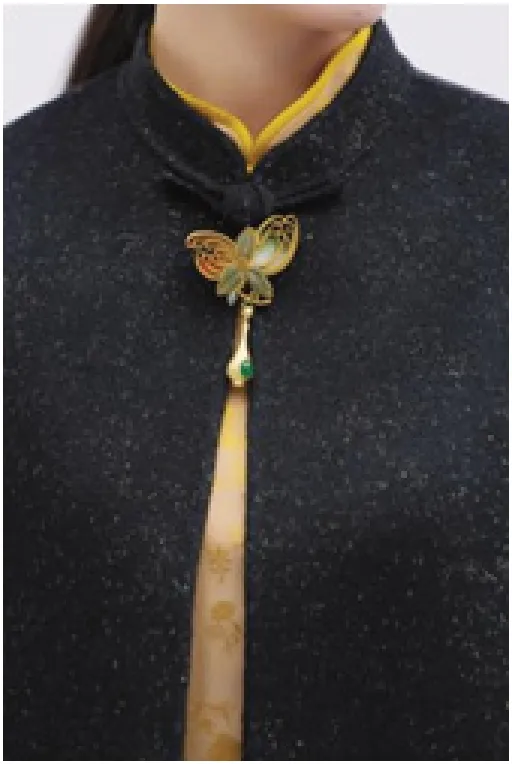

在深度解讀理論知識后,邀請民間非遺傳承人參與盤扣技藝工藝的教學,指導學生動手制作盤扣,了解盤扣扣袢條、嵌芯的制作方法,再引導學生在盤扣的題材上、結構上、材質上、載體上進行創新設計。例如盤扣也可以從服裝中獨立設計成服裝配飾,例如胸針、扇面、壓襟(圖2)等,通過“手腦結合”激發學生的創新思想。

圖2 盤扣扇面

4.創建設計與市場接軌的閉環教學環境

在非遺文化盤扣文化符號和技藝都掌握后,引入新中式女裝品牌設計企業項目和大學生創新創業項目,讓學生實際參與到季度服裝產品開發和文創產品開發中,切實參與非遺的生產性保護。指導學生調研分析該品牌的市場定位,再結合品牌方的市場需求,思考盤扣在面臨市場時的創新型發展,盤扣在服裝設計方面怎么創新使用,作為獨立產品又該如何進行設計(圖3)。將想法轉化成設計,將設計轉化為可售產品,確保非遺創新成果既能體現盤扣的文化價值內涵,又符合消費市場的需求。并以團隊的形式對優秀設計產品進行市場推廣,讓學生參與推廣營銷方案的設計制定過程中,鍛煉學生的節點思維、溝通能力、團隊合作能力,再跟蹤產品的銷售情況,及時收集消費者的反饋,對銷售數據進行歸納總結,加速推動學生設計作品的成熟度,促使學生從市場和當代生活需求出發,結合非遺文化的創新設計,再到銷售、營銷、售后反饋形成一個產品周期的閉環訓練,快速提升學生的產品市場思維。利用民辦高校學生的學習特性,錯位特色培養,調動學生的積極性,培養出多元化、跨學科的綜合應用型人才,帶動民辦高校自身的特色專業建設。

圖3 校企合作項目產品

結語

非物質文化遺產的傳承與創新與高校的人才培養相互貫穿,互相起到促進作用,非遺課程的植入促進了高校人才的多角度培養體系,民辦高校的專業建設要與市場需求相接軌,高校中年輕人的推陳出新使非遺文化的傳承更具有生命力。