基于概念模型構建的支架式教學研究

顏婷婷

[摘 要]在“核酸是遺傳信息的攜帶者”一課中,基于概念模型組織和實施支架式教學,將核心知識有效串聯起來,幫助學生掌握重點知識,構建知識體系,同時讓學生在思考問題和歸納知識的過程中培養解決問題的能力,提升生物學學科核心素養,形成“以細胞為核心”的完整物質觀和生命觀。

[關鍵詞]概念模型;支架式教學;核酸

[中圖分類號] ? ?G633.91 ? ? ? ?[文獻標識碼] ? ?A ? ? ? ?[文章編號] ? ?1674-6058(2022)20-0081-03

概念模型是指一種為了達到某一應用目的而用語言文字、符號、圖形等簡化、概括某種信息表述的模型,具有可視、形象、直觀等特點。

支架式教學是指為學生的學習提供適當的線索或提示(支架),讓學生通過這些支架一步一步地攀升,逐漸發現和解決學習中的問題,掌握所學知識的一種教學法。它以建構主義學習理論為理論基礎,以學習者為中心,以培養學生的問題解決能力和自主學習能力為目標。

概念模型與支架式教學的結合有利于學生構建生物學知識體系。在進行教學之前,教師要了解學生的前概念(學習前對某一事物的觀點、認知和想法),并且根據課程標準的要求,明確教學中需要傳授哪些大概念與重要概念,如何通過一系列支架,即問題設計以及學生活動,讓學生越過最近發展區,構建更高層次的知識體系。

要想開展基于概念模型構建的支架式教學,教師應注意以下幾個方面:(1)問題設計要貼合概念本身含義,由淺入深、由現象至本質,促進學生思維能力的提升;(2)問題設計要具有探究性,能調動學生思維,提升課堂活躍度;(3)問題設計要注重聯系生活實際,引入特定真實情景供學生分析,提升學生分析和解決問題的能力;(4)學生活動設計要注重合作學習,能引導學生通過同伴互助提高學習效率。

本文基于大概念教學的理論研究和最近發展區的核心理念,以“核酸是遺傳信息的攜帶者”一課為例,重點闡述如何基于概念模型的構建,組織和實施支架式教學。

一、學情分析

在學習本節課之前,學生已經學習了組成細胞的元素和化合物(如糖類和蛋白質等),對“生物大分子是由許多基本組成單位連接而成的”有了初步的認識,但由于核苷酸的種類多樣,且自身的化學知識儲備不足,他們很容易產生知識上的混亂,故教師在引導時應告知學生不要糾結于化學基團的書寫,而要以化學基團為單位,構建核酸結構的模式圖。

二、教學目標

生命觀念:總結細胞的物質組成,了解各物質在細胞生命活動中所起的作用;通過學習核酸的結構與功能、生物大分子以碳鏈為骨架等,認識到“結構決定功能”的生物學原理,從而形成結構與功能觀。

科學思維:在前概念的基礎上,采用概括、推理和建模的方法自主構建概念模型,概括核酸的結構與功能這一重點內容;通過評價概念模型,培養批判性思維。

科學探究:在科學探究和解決問題的過程中,通過與他人合作交流,培養嚴謹求實的科學態度和科學探究精神。

社會責任:通過學習“每個生命的特征體現都是其核酸攜帶相應遺傳信息的結果”,認識到每個生命都是獨一無二的,從而培養尊重生命、保護生命以及愛惜生命的社會責任感。

三、教學重難點與破解方法

重點:核酸的種類與結構組成。教師引導學生聚焦本節課的關鍵詞(如核酸、核苷酸、五碳糖、磷酸、堿基等),并提出層級遞進的支架式問題,讓學生思考解決并構建相應的概念圖。

難點:概念圖的構建。教師首先根據教材內容給出部分完整的概念圖,讓學生了解概念圖的基本形式;然后給出留白的概念圖,讓學生嘗試完善概念圖;最后給出關鍵詞,鼓勵學生自主構建概念圖。

四、教學過程

(一)利用熱點情境導入

教師展示核酸檢測場景圖與核酸檢測報告(圖略),并創設情境:“當前,我國疫情防控形勢依然嚴峻,核酸檢測是疫情防控的重要手段,也是抗擊疫情中最為關鍵的環節,通過大規模的核酸篩查,可精準定位感染人群。現在我國通過混檢等核酸檢測技術,大大降低了檢測成本。”

提出問題:(1)病毒主要由核酸和蛋白質構成,為什么要檢測病毒的核酸?(2)核酸檢測為什么能準確識別患者感染的是新冠病毒,甚至還能識別其感染的是哪種毒株?(3)新冠病毒的核酸是哪種類型?為什么其容易發生變異?

說明:以新冠病毒的事實情境導入課堂,讓學生認識到核酸的普遍存在及獨特性,并且知道身邊的生活現象能用所學的生物學知識來解釋,提高學生的生物學學科核心素養。

(二)借助概念模型,搭建教學支架

教師在了解學生前概念的基礎上,先搭建第一個知識層級“核酸是一種普遍存在于生物體內、具有獨特性的生物大分子”;接著展示資料,從中引出實驗研究,證明生物體內的核酸包括脫氧核糖核酸和核糖核酸;然后通過圖片展示核酸是由核苷酸連接而成的長鏈,搭建第二個知識層級“生物體內的核酸有DNA和RNA,其基本單位是核苷酸”;最后在學生了解DNA和RNA的基本組成單位及其結構后,進一步引導學生了解DNA和RNA中核苷酸排列的多樣性,搭建第三個知識層級“核酸是細胞內攜帶遺傳信息的物質,在生物體的遺傳、變異和蛋白質的生物合成中具有極其重要的作用”。具體過程如下:

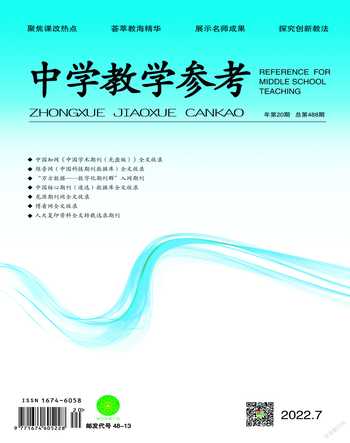

1.核酸的種類及其分布

教師展示資料:(1)1868年,瑞士科學家米歇爾(F. Miescher)從膿細胞的細胞核中分離出一種含磷量很高的酸性物質,這就是核酸,后來人們發現,核酸有兩種類型:脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA);(2)通過甲基綠和吡羅紅染色可觀察DNA和RNA在細胞中的分布,甲基綠把DNA染成綠色,把RNA染成紅色;(3)觀察甲基綠和吡羅紅染色后的圖片,推測DNA和RNA在細胞中的分布;(4)1951年,科學家千葉(Chiba Y.)發現葉綠體某些部位能通過甲基綠染成綠色,后來,人們又發現甲基綠也可以將線粒體中的某些物質染成綠色,這說明了什么?結合以上學習支架,學生進行思考探究,并在教師的幫助下構建出“核酸的種類及其分布”概念圖(如圖1)。

2.核酸的結構

教師首先提出問題:核酸是一種生物大分子,它的基本單位是什么?它們是如何連接構成核酸的?然后引導學生閱讀課本文字,提取關鍵信息,完成概念圖(如圖2)的填充。這個過程把構建概念圖的主導權交給了學生。此概念圖可視為通往第二個知識層級的支架。在構建概念圖的過程中,學生不僅培養了精細閱讀的能力,還培養了歸納、比較等科學思維能力。

學生自主構建有關核酸的知識體系:核苷酸包括脫氧核苷酸和核糖核苷酸;脫氧核苷酸連接組成兩條脫氧核苷酸鏈,進而構成DNA;核糖核苷酸連接組成一條核糖核苷酸鏈,進而構成RNA。

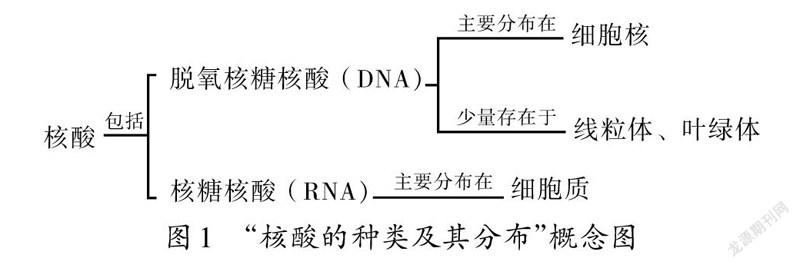

接著,教師結合教材圖片,利用圖3讓學生進行識圖辨析。

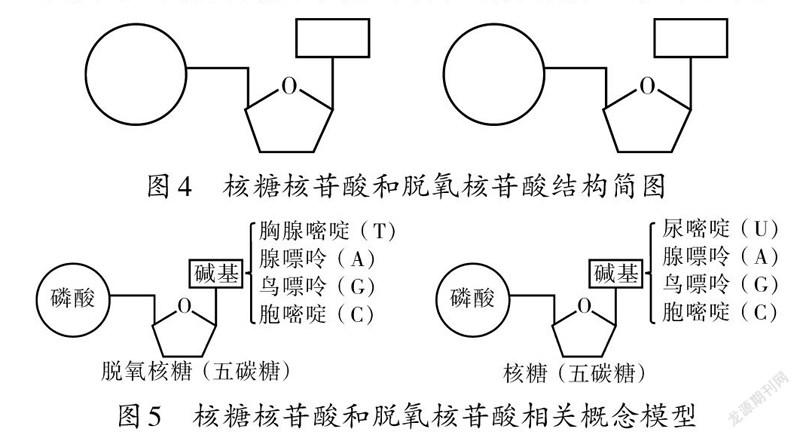

學生通過討論對比得出:(1)每分子核苷酸由一分子含氮堿基、一分子五碳糖和一分子磷酸組成;(2)脫氧核苷酸中的五碳糖為脫氧核糖,核糖核苷酸中的五碳糖為核糖;(3)堿基的種類總共有5種,核糖核苷酸中的堿基為A、G、C、U,脫氧核苷酸中的堿基為A、G、C、T。

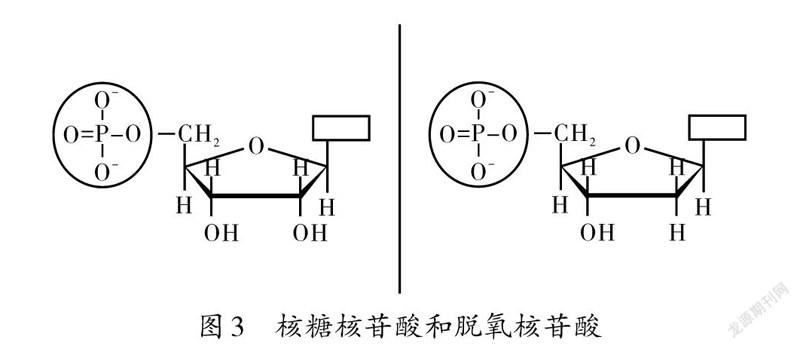

然后,教師將復雜的分子結構式轉化為核苷酸結構簡圖(如圖4),并鼓勵學生將之前討論得出的結果填寫到結構簡圖中,從而得到概念模型(如圖5)。

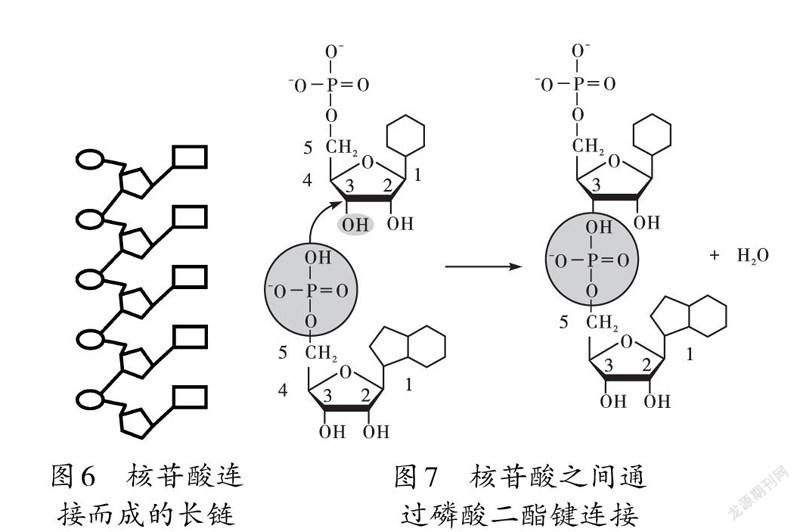

最后,結合以上概念模型,教師針對教材中的圖片(如圖6)提出問題:核苷酸之間是如何連接在一起的?通過形成磷酸二酯鍵(如圖7),讓學生明白:核苷酸分子可以經過脫水,形成分子質量非常大的結構,由此將核苷酸與生物大分子聯系起來。同時引導學生通過問題討論與概念模型的構建,實現知識層級2的學習目標。

3.核酸是細胞內攜帶遺傳信息的物質

在這個環節中,教師給學生分發若干圓形、五角形與長方形的卡片,讓學生小組合作構建由四個核苷酸連接的DNA和RNA核苷酸鏈模型,并用筆在不同的卡片上寫出對應的基團名稱。教師巡視指導,關注學生所構建的模型中的DNA和RNA對應的核苷酸是否準確,相應的堿基與五碳糖書寫以及核苷酸之間連接的位置是否正確等。

在學生完成相應的活動后,教師利用多媒體課件展示不同小組的模型構建結果,再讓學生之間相互點評、糾錯。教師進行總結:大家組裝出的雖然都是鏈狀結構,但并不是一模一樣的核苷酸鏈,原因是選用的核苷酸種類不同,排列的順序也不相同。由此可知,生物體內的脫氧核苷酸(核糖核苷酸)雖然只有4種,但是如果數量不限,在連接成長鏈時,排列順序便極其多樣,脫氧核苷酸的排列順序儲存著生物的遺傳信息。核酸在生物體的遺傳、變異和蛋白質的生物合成中具有極其重要的作用。

聯系導入問題1:病毒主要由核酸和蛋白質構成,為什么要檢測病毒的核酸?

核酸是攜帶遺傳信息的物質,核酸與遺傳、變異及控制蛋白質的生物合成息息相關,可決定生物體的性狀。

聯系導入問題2:核酸檢測為什么能準確識別患者感染的是新冠病毒,甚至還能識別其感染的是哪種毒株?

不同生物的核酸攜帶著不同的遺傳信息,核酸決定了生物的性狀和生理功能,因此核酸具有獨特性,檢測核酸可鑒定其是否是新冠病毒的核酸。

聯系導入問題3:新冠病毒的核酸是哪種類型?為什么其容易發生變異?

新冠病毒的核酸是DNA。新冠病毒的遺傳信息儲存在RNA中,RNA的結構只有一條單鏈,更容易受到環境的影響而發生變異。

這樣以概念模型以及問題設計作為支架,逐步搭建通往第三個知識層級的階梯,可使教學有條不紊地進行。

五、教學反思

本節課基于大概念和重要概念搭建了知識層級支架,并通過指導學生精細閱讀、相互討論以及構建概念模型實現學生知識和能力的躍遷。在這個過程中,學生合作學習、自主知識建構,教師及時反饋、高效評價,并且注重學生之間的相互評價。這體現了學生主體、教師主導的教學理念。

[ ? 參 ? 考 ? 文 ? 獻 ? ]

[1] ?劉恩山.普通高中生物學課程標準解讀:2017年版[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] ?左開俊. 基于模型構建的支架式教學研究:以“生態系統的物質循環”為例[J].生物學通報,2021(8):30-32.

[3] ?黃建林.基于模型構建的“生物體的結構層次”(第1課時)的教學設計[J].生物學通報,2021(10):22-24.

(責任編輯 黃春香)