在“小車動起來了”教學中培育學生科學思維能力

潘亞杰 李喆

〔摘? ? 要〕? ? 小學生正處于科學思維發展的關鍵時期,培養和發展學生的科學思維能力是小學科學課程的重要教學目標。本研究以“小車動起來了”為例,引導學生認識力及其相關知識,注重學生對科學規律歸納能力的養成,從而實現對學生科學思維能力的培育目標。

〔關鍵詞〕? ? 小學科學;科學思維能力;教學設計

〔中圖分類號〕? G424? ? ? ? ? ? ? ?〔文獻標識碼〕? A? ? ? ? 〔文章編號〕? 1674-6317? (2023)? 09-0049-03

2022年4月,教育部制定并頒布《義務教育科學課程標準》(下面簡稱“新課標”),課程目標由“科學知識,科學探究,科學態度,科學、技術、社會與環境”修訂為科學素養目標,即“科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任”四個維度。“科學思維”第一次在課程目標中明確提出。多年的教學實踐表明,以往的科學教學較為重視科學探究的操作方法及操作技能,而忽視了對學生科學思維能力的培養。小學生正處于科學思維能力形成的關鍵時期,重視對其科學思維能力的培養具有十分重要的意義。

科學思維,是從科學的視角對客觀事物的本質屬性、內在規律及相互關系的認識方式,其中包括的推理論證體現在基于證據與邏輯,運用分析與綜合、歸納與演繹等思維方法,建立證據與解釋之間的關系。分析與綜合是科學思維的基本過程。分析,就是從整體到部分的思維過程;綜合,就是從部分到整體的思維過程。掌握分析與綜合思維方法是學生必備的關鍵能力,也是科學學科的培養目標之一。教師在科學教學的過程中,有意識地滲透分析與綜合的思維方法,能夠更好地培養學生良好的思維習慣,提高問題解決的能力。歸納與演繹是科學研究中運用廣泛的思維方法。歸納思維的顯著特征是,由具體到抽象,與學生的認知特征相一致,適合二年級學生。演繹思維,就是由一般性知識過渡到特殊性知識的思維方法,即“根據一般原則解決具體問題”。

將科學思維明確納入新課標,有助于幫助一線科學教育工作者更好地領悟科學思維的內涵,了解學生頭腦中科學思維的形成過程,在備課授課的過程中給予相當程度的重視;有助于學生在科學教學中動手實驗的同時,動腦思考,避免“機械化”地參與科學探究過程,養成良好的科學思維方式,提高科學素養,形成適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力。

一、單元教材分析

(一)單元的位置和作用

人們生活在物質世界中,每時每刻都在接觸各種各樣的物質。物質科學就是研究物質及其運動和變化規律的基礎自然科學。“小車動起來了”是粵教版二年級上冊第二單元,學生在本單元將學習物質與物體、力的相關內容。這有助于增強學生探究物質世界奧秘的好奇心,幫助學生初步養成樂于觀察、注重事實、勇于探索的科學品質。

“小車動起來了”涉及工程領域的學習,使學生有機會綜合所學的多方面知識,在實踐活動中體會到“做”的成功和樂趣,并養成通過“動手做”解決問題的習慣。

(二)單元內容分析

“小車動起來了”的學習內容分別對應課標中提出的科學概念:物體具有一定的特征;工程是運用科學和技術進行設計制作、解決實際問題及制造產品的實踐活動;力作用于物體,可以改變物體的運動狀態和形狀。在編排順序上呈現層層遞進、緊密聯系的邏輯關系。

在第5課《我們的小車》中,學生選擇一輛喜歡的玩具小車,通過觀察,描述小車的特征,如輕重、顏色、形狀等,并根據小車的特征進行簡單分類,加深對小車特征的認識。

在第6課《做一輛小車》中,學生通過觀察,了解小車的結構特征及各部件的作用,選擇合適的材料,設計并制作車輪能靈活轉動的小車,體驗設計、制作的基本過程。

在第7課《怎樣讓小車動起來》中,通過探究,學生找到讓物體動起來的方式,如推、拉等,觀察力可以改變物體的運動狀態。通過拉伸橡皮筋或彈簧的實驗,知道力能使物體的形狀發生改變,如壓縮、伸長等。通過聯系生活實際,知道推力和拉力是常見的力。

(三)單元學習目標

對玩具小車進行觀察,并能說出小車的特征;根據小車的特征給它們分類。

知道玩具車主要由車身、車輪、車軸組成;能用合適的材料組裝一輛車輪靈活轉動的小車。

能用推和拉的方式讓制作好的小車動起來,并在推動桌子、書本的過程中認識并感受力及力的作用。

通過觀察拉動橡皮筋、彈簧,擠壓海綿時的變化,知道力可以使物體的形狀生改變。

知道推力和拉力是生活中常見的力,能舉例說明生活中哪些地方運用了推力和拉力。

初步通過分析、綜合等思維方法,發展學生的歸納推理能力。

二、學情分析

愛玩玩具是小學生的天性,本單元以學生熟悉的玩具小車為觀察學習對象,有助于激發學生的探究興趣。另外,這一階段的學生多為7~8歲,思維處于具體運算階段,離不開具體事物的支持。“力”是一個抽象的科學名詞,學生難以直觀認識,因此在教學的過程中,需要強化教具、學具等實物在科學探究活動中的應用,以幫助學生更好認識力及力的作用效果。

在第6節課《做一輛小車》的實踐活動中,學生需要對小車的基本性能進行測試。此時學生已經感受過力對小車的作用,這為第7節課《怎樣讓小車動起來》中力及力的作用效果的學習,奠定了良好的基礎。

三、教學設計

(一)教學目標

能用推和拉的方式讓制作好的小車動起來,并在推動桌子、書本的過程中認識并感受力及力的作用;

通過觀察拉動橡皮筋、彈簧,擠壓海綿時的變化,知道力可以使物體的形狀發生改變;

知道推力和拉力是生活中常見的力,能舉例說明生活中哪些地方運用了推力和拉力,將現實生活與科學學習有機結合起來。

(二)學習重難點

1.學習重點

通過探究活動,認識并推理出力及力能使物體動起來、形狀生改變;

知道推力和拉力是生活中常見的力,能舉例說明生活中的運用。

2.學習難點

認識力及力能使物體動起來、形狀發生改變;

分辨推力和拉力。

(三)學習準備

折紙玩偶(1個)、自制小車(12個)、橡皮筋(12根)、塑料彈簧(12個)、海綿(12塊)、實驗盒(12個)、驗記錄表(1份/組)。

(四)教學過程

1.創設情境,觀察思考

教師通過課件及實物向學生展示“會說話”的折紙玩偶,提問:“它為什么會說話?”學生觀察并得出結論:因為拉動了紙條,紙條帶動玩偶的嘴巴一張一合,就好像在說話。“那么,你會怎樣讓小車動起來呢?”引出課題——怎樣讓小車動起來。

在這個環節中,通過直觀有趣的折紙玩具,激發學生的好奇心和探究興趣,使其積極主動投入本節內容的學習,體現生活處處有科學的教學觀念。

2.學生實驗,合作探究

活動一:讓小車動起來

學生進行小組合作,思考并嘗試用多種方法讓小車動起來,如推、拉、吹、彈等。

通過實際動手操作,培養學生解決問題的能力。

活動二:用了力嗎?

學生結合自己的實驗過程,思考:為什么推、拉、吹等能夠讓小車動起來?找到原因:用了力。在此基礎上,拓展到力能使更多的物體動起來,如課桌、實驗記錄單、文具盒等,學生體驗力能使更多物體動起來。這個過程涉及由特殊到一般的歸納推理,可以較好地引導學生分析歸納出“力能使物體動起來”的結論。

緊接著,教師進一步啟發學生思考:力除了能使物體動起來,還可以使物體發生什么變化呢?學生按照教師的提示,對橡皮筋、塑料彈簧、海綿施加力,思考并觀察實驗材料發生的變化,體驗力的其他作用效果。教師繼續引導學生科學歸納得出“力能改變物體的形狀”的結論。

在清晰、科學的思考推理和豐富的探究活動中,引導學生一層一層地揭開力的面紗,有助于引導學生更加直觀、清晰地認識力及力的作用效果,也有利于培養學生觀察、探究、合作、交流、歸納等科學能力。

3.拓展延伸,知識遷移

推力和拉力是生活中常見的力。教師出示分別代表推力和拉力的活動圖片——蕩秋千和拔河,幫助學生更快地從力的方向上認識并分辨推力和拉力。最后引導學生尋找生活中的推力和拉力。

這個環節可以讓學生認識推力和拉力,掌握它們的不同之處,并且把科學與生活有機聯系起來,幫助學生體會到科學來自生活又為生活服務。這樣學生就能逐漸地把科學知識遷移到生活中,使得知識延伸到課外。

4.總結交流,回顧新知

在這個環節中,教師引導學生自主進行課堂小結,在收獲和感悟中,總結鞏固新知,提高自主學習能力,交流情感體驗。

學生在課堂最后總結交流環節中,比較容易走入“唯知識論”,即“所謂收獲就是學到了什么知識”的誤區。在這一環節中,教師應注重引導學生從觀察發現、探究實踐過程、思維過程、體驗體會等方面,著眼于課堂的各個環節,表述自己的收獲,引導學生更加關注學習的全過程。

(五)作業設計

在本節課的學習中,除了推、拉之外,學生還提出了多種多樣讓小車動起來的方式,比如,吹、吸、彈以及借助磁鐵、橡皮筋等材料。由于課堂上受到材料的限制,教師將上述未完成的探究放在課后,以作業的形式引導學生開展進一步探究。

(六)教學反思

根據新課標要求,本節課注重把科學課程的目標真正落實到每一節課,讓學生在真實的環境中探究與思考,關注學生的科學素養發展。教學過程注重知識邏輯的環環緊扣和思維邏輯的嚴密性,但教學組織方面的經驗比較欠缺,環節設計不夠嚴密,今后,需要多向有經驗的教師學習教學組織經驗,使學生能夠在課堂上充分思考和充分探究。在學具準備方面,依據單元課程的銜接性,本節內容所用的學具小車,應為第6節課中學生自制的小車模型,這樣學生整個單元的學習將更具備連貫性,同時對小車結構的認識與對力的認識也將更加充分。

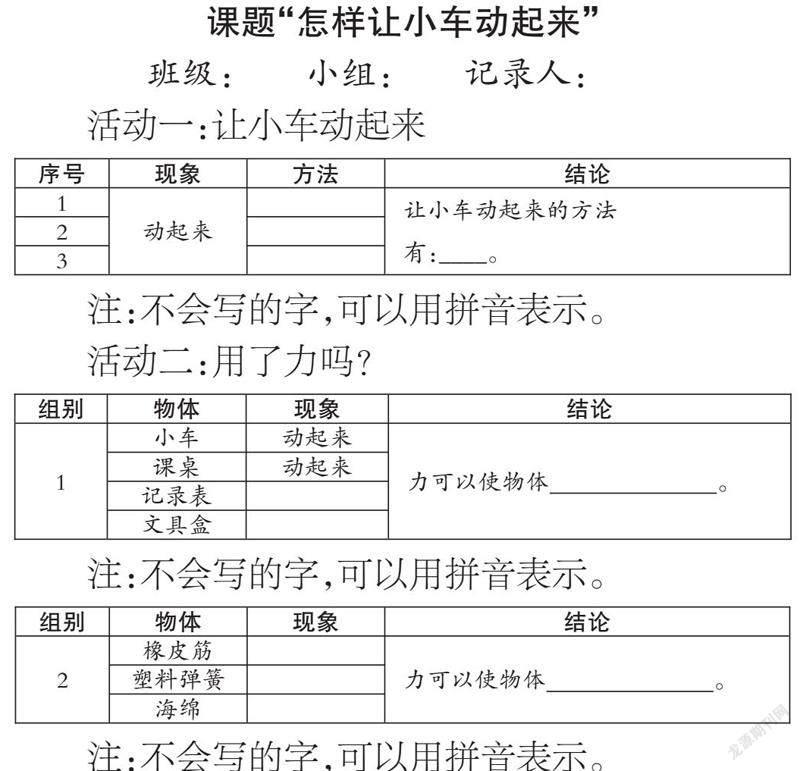

(七)實驗記錄單

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育科學課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]田世昆,胡衛平.物理思維論[M].南寧:廣西教育出版社,1996.

[3]徐斌.分析與綜合思維在物理教學中的滲透[J].物理教師,2017(1):93-97.

[4]唐隆健,周青.歸納演繹思維在化學科學研究中的體現及啟示[J].化學教學,2020(6):9-12,32.

[5]張大松.科學思維的藝術:科學思維方法論導論[M]北京:科學出版社,2008.