新媒體時代基于音樂治療的學生多元心理疏導研究

[摘要]隨著新媒體時代的到來與當代社會的飛速發展,大學生面對學業、生活、人際關系等心理壓力越來越大,隨之產生的心理疾病與心理問題急需采用新方式與新方法進行心理疏導。本文嘗試將音樂學、心理學與醫學三門學科結合研究,旨在探索新媒體時代下通過音樂手段干預高職學生心理問題,以期為大學生的心理健康教育工作給予一定的工作參考與建議。

[關鍵詞]高職學生;音樂治療;心理疏導

一、大學生心理問題產生的原因

心理疏導工作是高校育人工作的重要環節。隨著新媒體時代的到來,“00后”高校大學生作為校園生活舞臺中的“常駐嘉賓”,其心理問題也逐漸顯現出不同的新特點,各類異常問題頻發。

(一)家庭因素

父母是我們人生中第一位啟蒙老師,原生家庭的成長環境對孩子今后的人生產生了深遠影響,這也成為當代大學生心理問題凸顯的最大“變量”。“00后”大學生們大多為獨生子女,父母的寵愛與優越的家庭環境使得她們生活獨立能力較差、受挫能力弱、心理也更為敏感,體現出以自我為中心、遇事無章法、易動怒的共性特點。有些表面活潑開朗的學生會因為同學無意間的玩笑而多思;有些乖巧的學生會因為老師的一句重話而悶悶不樂;有些侃侃而談的學生也會因為家庭關系不和而內心封閉。這些內心深處的小秘密就像一粒種子,隨著時間的推移也悄然改變。

(二)校園環境

嶄新的校園環境和新的群體性生活,加劇了大學生的心理變化。從高中生到大學生的身份轉變,意味著學生們開始接觸陌生的新環境,獨立處理人際關系等社會行為。低年級的學生入學初期心理往往存在著諸多不適應性,容易在短時間內因無法疏解情緒而產生人際關系的緊張感,造成心理不適;而高年級的大學生面臨著課業、實習及就業工作的多重壓力,更易情緒不穩定、心理波動大,未及時進行心理疏導會嚴重影響著他們今后的工作與生活。

(三)社會環境

大學生群體缺乏社會經驗,自我保護意識和防范意識較弱,面對著新舊媒體信息的不間斷推送,不免接收到負面消息,尤其是部分大學生的思想和價值觀還不成熟,心理素質較低,更容易受到影響[1]。故此,在學生無法自主辨別信息真偽,信息導向不明的情況下,學生的閱歷與接收到的信息處于相互剝離的狀態,在個人認知和心理層面存在較大偏差,對個人生活和社會現象容易做出錯誤的判斷[2]。出于這種“二元沖突”的矛盾,學生心理問題如潛在的“定時炸彈”,存在不確定性,不利于大學生身心健康發展。

因此,本文基于大學生的心理特點,旨在探索通過音樂手段干預學生心理問題,利用學生喜聞樂見的新媒體工具了解學生,向“00后”大學生傳遞青春正能量,助力大學生在新媒體時代擺脫心理困擾,更好地健全人格和融入校園學習生活,系好大學生邁入大學的第一粒“心理扣子”。

二、多元智能問卷調查結果與分析

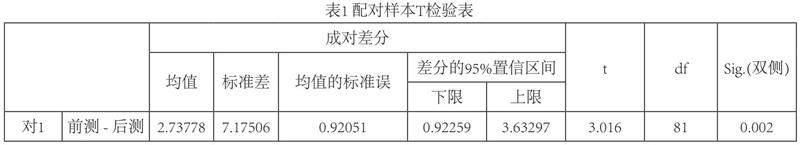

基于上述相關問題,結合實際情況,筆者嘗試從心理學相關理論中尋求解決方案。從多元智能理論出發,探究學生潛在的多元智能潛力,以期提升學生的綜合素質,運用《多元智能自我評價量規》來量化研究大學生日常心理表現[3],將心理輔導和音樂心理治療相結合,重視學生音樂—節奏智能的培育,通過音樂啟發與音樂輔導對心理有困擾的學生進行疏導,提升心理健康教育的有效性。因此,筆者根據00后大學生的心理特點和常見的心理問題進行音樂—節奏智能的問卷編制,并進行問卷信效度的分析。在研究對象方面,筆者選取兩位完全不同類型的大學生作為研究對象,一位是師范類院校的藝術專業學生,另一位是醫學類院校的醫學專業學生。通過聯系兩個高校的輔導老師,筆者分別在學期初和學期末各下發200份問卷,最終得以回收400份有效問卷。同時,筆者也聯系了兩個高校學工部門心理咨詢中心的老師,邀請他們一起詳細記錄和追蹤部分學生的心理狀況以及日常表現,利用數據分析方法“配對樣本T檢驗”,探究音樂—節奏智能前后的差異。

根據Oxford李克特五級量表的評分機制,對基于音樂治療的大學生多元心理疏導方案前與后的智能得分情況進行匯總整理,將數據輸入統計軟件SPSS21.0進行配對樣本T檢驗分析。由表1的數據來看,雙側t檢驗的Sig.值為0.002<0.05,因此從數據結果可以得知,學生參加基于音樂治療的大學生多元心理疏導方案的前與后智能總體水平存在統計意義上的顯著差異,后期學生的音樂—節奏智能得到很大提升[4]。通過以上數據統計結果顯示,音樂治療的大學生多元心理疏導方案具有以下幾點效果:

(一)音樂治療能夠正向治療心理困擾學生。研究結果表明適時在育人過程中融入音樂治療的方法,并對心理困擾學生進行有效介入,能夠舒緩學生的心境與情緒,對學生心理困擾的舒緩產生積極有效的影響。采用音樂治療的方式對學生進行心理疏導與心理撫慰,能夠產生正向的效果,一是顯著提高學生的音樂節奏智能能力,培養個人興趣,有利于學生綜合素質全面發展;二是在舒緩學生焦慮情緒、平復學生煩躁情緒等方面也產生了正向效應,有利于緩解學生在人際關系、學業、情感等方面上的不良情緒,有益于身心健康發展。

(二)音樂治療是一種有效的心理干預工具。古今中外的音樂資源為心理治療匯總提供了較多的音樂素材,針對不同類型的大學生心理問題可以選擇不同的音樂來干預治療,前人研究和本次研究都表明音樂治療運用于大學生心理健康教育中具有可行性。

基于新時代大學生的個性特點和新媒體的發展,音樂成為了大學生娛樂生活的重要內容。除此之外,音樂治療無緊迫性,具備輕松自在的特點,是大學生喜聞樂見且接受程度較高的心理治療方式,相較于傳統心理治療而言,音樂治療對提升大學生心理健康能力更具有治愈效果。因此,本研究根據數據分析結果和調研訪談內容,提出基于音樂治療的大學生心理疏導方案,為日后高校心理疏導方案的多元智能構建提供一定的工作參考與建議。

三、新媒體時代基于音樂治療的大學生心理疏導方案

針對“00后”大學生的個性特點,如何在新媒體時代下更好的開展“00后”大學生心理疏導,筆者就部分學工部門心理健康教育中心教師進行了訪談,對5位學工部門心理健康教育教師進行隨記,結合前人研究成果,提出以下幾點建議:

(一)發揮流行新媒體作用

據調查得出,學生從晨起至夜間,都習慣于音樂伴隨左右,音樂已經離不開學生的日常生活,它正逐步成為學生生活中的“著色劑”。音樂就像情緒的樞紐站,心情的起伏也影響著學生對音樂的選擇。因此,正確的音樂導向可以拉近老師與學生之間的距離,在音樂中使學生慢慢放下心理防備,吐露心聲,更有利于開展學生心理疏導工作。

(二)發揮班主任、教師黨員的先鋒模范作用

學生的學習生活是規律的三點一線,宿舍——教室——食堂,除輔導員老師外,日常和同學們接觸最多的就是任課老師,與學生進行說教式的溝通會讓他們感到異常排斥,而朋友間的相處、共情更易融入學生,拉進彼此之間的心靈距離。教師作為學生日常課堂的監管者,一方面通過學生日常上課情況、作業完成度、隨堂小測、期末考試的成績直接了解學生情況,從側面掌握學生心理動態;另一方面可利用課余時間積極參與到學生的集體活動中去,給予學生指導,以此增強師生之間的互動交流,增加彼此間的信任度,有利于真實了解學生心理狀況并有效采取心理干預措施。

(三)發揮朋輩作用,提升學生互助意識

針對于學生心理問題的輔導,可以將互聯網媒介、老師線下疏導和朋輩之間的相互扶持相結合,從而建立良性的師生互動關系,通過構建線下平臺、線上推廣與交流互助,最終實現線下實踐交流——線上實時展示——線上線下良性互動的“三位一體”式建構疏導。

高校要發揮出心理健康教育四級網絡體系的危機干預作用,由點及面覆蓋全員[5]。首先,班干部、舍長群體是班級穩定的“鎮定劑”,良好的班級學習環境、融洽的宿舍生活氛圍更易引領學生融入集體,充分發揮群體效應,從而在集體中找到共同點。在此基礎上,共通性的音樂風格,可以激發學生本質的群居本性,自然形成團隊意識。其次,班級心理委員要扮演好班級“大家長”的角色,建立學生與老師之間的“心理橋梁”,以期及時準確的幫助老師建立班級心理檔案。再次,輔導員作為學生隊伍的管理者,無論從年齡、思想維度、經歷等方面都比學生更為穩重,輔導員隊伍要不斷提高大學生心理健康教育的能力和水平,能夠為學生提供有益建議;最后,定期開展團體心理輔導,加固“學生心理防線”。學生心理問題并不能被表象所蒙蔽,應盡量做到全方位、全覆蓋,同期加強團體心理輔導或心理相關講座,讓學生的心理壓力得到有效的釋放,找到合理的出口,提高心理抗壓能力[6]。

四、結語

當下大學生的人生觀、世界觀、價值觀已建立一定的認知和審美,在思想高度上有了新發展。在現實生活中,大學生由于自身不夠成熟,對社會的認知與實際需求出現偏差,容易造成一種強烈依賴型的錯誤認知。當她們出現焦慮等情緒反應特征時,需要來自他助和自助來轉移注意力,才能更好地渡過心理難關。因此,音樂的親和性和獲取便利性成為高校大學生心理健康教育的有效工具,音樂治療成為了疏導大學生心理壓力的有效途徑,越來越多的高校重視音樂治療在大學生心理健康教育中的作用,將音樂治療引入日常的心理課堂,更大范圍地拓展音樂治療的應用。

參考文獻:

[1]中國互聯網信息中心.第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202202/t20220225_71727.htm.

[2]劉成運,陳岳虹.大學生網絡依賴度調查與心理分析——以中國人民大學學生網絡成癮調查為例[J].中國青年研究,2009(11):64-67+47.

[3]Gardner, H.Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century[M].New York: Basic Books.1999.

[4]歐陽超群,許嶸,張玉,顏萍萍.高職院校創新創業學生團隊多元智能提升實證研究——以泉州醫高專省級創新創業獲獎學生團隊為例[J].齊齊哈爾師范高等專科學校學報,2020(2):23-25.

[5]祝智庭,鐘志賢.現代教育技術—促進多元智能發展[M].上海:華東師范大學出版社,2003.

[6]Oxford, R. L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know[M].Boston: Heinle and Heinle Publishers,1990.

基金項目:泉州醫學高等專科學校青年社科專項,項目名稱:“基于音樂治療的大學生心理疏導研究”(項目編號:XJS2032B)

作者簡介:李怡蓉(1992.7-),女,漢族,湖南郴州人,碩士,助教,研究方向:高校思想政治教育現代化研究。