基于中國詩歌文化的《景觀規劃設計》課程教學創新研究

羅小嬌 黃莉萍 鐘淋莎

關鍵詞:中國詩歌文化; 景觀規劃設計;教學創新

現代景觀有多樣性設計的需求,中國的設計師不僅需要學習國外優秀的景觀設計知識,更要承擔弘揚民族傳統文化的責任。中國詩歌中描述的“詩意場景”與現代景觀設計“建設人類美好生活家園”的目標高度契合。目前通過知網,以“詩歌文化”“景觀規劃設計”“課程教學”等為關鍵詞進行搜索,發現此方面的融合研究成果較少,亟待展開相關教學實踐探索。因此,把中國詩歌文化融入《景觀規劃設計》課程教學,有助于拓展專業課程培養的維度,提高課程育人效果,具有重要意義。

1 中國詩歌文化概述

中國詩歌是我國文學寶庫中的瑰寶,也是民族文化的精髓。它們用詞精煉、韻律和諧、意象豐富,不僅蘊含著極具特色的文化內涵,還有著重要的美學價值,并且這種文化內涵和美學價值與景觀設計的結合具有漫長的歷史淵源和厚重的文化基礎,是現代景觀設計的資源寶庫。中國詩歌中折射的“詩人情懷”蘊含著強烈的人文關懷、民族意識和家國情懷,與新時代景觀設計師“做‘匠人,修‘匠心,筑‘匠品”的教育宗旨不謀而合[1]。

2 基于中國詩歌文化的《景觀規劃設計》課程教學創新現狀

中國古代詩歌數量眾多,且主題立意差異很大,專業教師既要將中國優秀的詩歌文化元素突出、放大,還需要結合對應的景觀規劃設計專業知識點表現出來。這就要求教師自身不僅需要有較高的專業文化素養,還需要有深厚的詩歌文化積累。因此,要實現兼顧優秀詩歌文化傳承培養與《景觀規劃設計》課程的教學目標,構建合理的教學內容。另外,在《景觀規劃設計》課程教學中,高校師生對于中國優秀詩歌文化的傳承敏銳度不夠,培養意識較為薄弱,因此在具體教學過程中也很少進行中國詩歌文化融入課程教學的相關創新嘗試。

3 基于中國詩歌文化的《景觀規劃設計》課程教學創新意義

在文化自信背景下,通過進一步挖掘基于中國詩歌文化的課程德育元素,充分利用專業課程課堂學習渠道來增強學生的專業興趣、文化自信,提高學生的專業綜合素質,明確課程的教學目標是當前新形勢下課程建設的新要求[3]。將中國詩歌文化融入《景觀規劃設計》課程教學中,有利于學生在潛移默化中受到傳統文化的熏陶,感受中國傳統文化之美,讓自然、歷史和詩性的回歸為學生帶來身體和心靈上的滿足,并有利于學生在今后景觀設計工作中傳承與發揚中國傳統文化,從而真正落實“立德樹人”的教育目標[4]。

4 基于中國詩歌文化的《景觀規劃設計》課程教學創新思路

4.1 基于中國詩歌文化的教學知識模塊重構

《景觀規劃設計》課程的教學內容中缺少中國詩歌文化育人的教學元素,應重視尋找基于中國詩歌文化的《景觀規劃設計》課程教學的融入點,通過梳理課程知識體系,挖掘和利用專業課所蘊含的詩歌文化思想教育資源,促使中國詩歌文化元素巧妙地融入景觀設計專業課程知識模塊的具體教學中。

例如,在學習“基于視覺的景觀造景方法及特點”的知識模塊過程中,通過劉禹錫《竹枝詞》中“東邊日出西邊雨,道是無晴卻有晴”,以及《孔雀東南飛》中“東西植松柏,左右種梧桐”等典型詩詞賞析開展課程導入教學,啟發學生思考對景與夾景造景方法在古代詩歌中的具體應用,感悟中國詩歌文化之美。教學中,引入古詩作畫的短視頻,引導學生直觀地感受景觀要素及營造意境,并檢測學生對“詩情畫意”的認知能力,進一步啟發學生對視覺造景方法進行靈活運用。課后,通過網絡課程平臺線上開展“以詩話景之《桃花源記》新解”主題進行討論,總結反思已學內容,鞏固知識應用,并再次體會詩歌景觀的意境,感悟中國智慧,培養文化自信[5]。

4.2 基于中國詩歌文化的教學場景豐富

在《景觀規劃設計》理論教學中,結合中國詩歌內容,向學生展示形象生動且能體現詩意的典型教學案例視頻或圖片畫面,可以豐富教學內容場景,激發學生的學習興趣。通過這樣的融入方式,既能較好地實現學生對優秀景觀場景的直觀感受,也能較好地讓學生體驗到中國詩歌等優秀傳統文化的博大精深。

例如,在“景觀植物配置—孤植設計特點”的講解中,會通過“看圖賞景”讓學生分析一組極具蒼勁古拙之感的古銀杏圖片進行對比分析。但不同角度下的銀杏樹樹冠形狀又迥然不同,在引導學生手繪樹冠輪廓的造景分析基礎上,同學們能驚喜地發現不同角度下的“龍頭”“中國地圖”等具有不同的特點,讓學生將這樣的感受通過詩句描述,都會不約而同地想到“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同”,也直觀真切地感受到了詩句中所描寫的景觀。而當教師引導學生欣賞庭院空間的孤植小松景觀圖片時,又通過白居易栽松詩“ 小松未盈尺,心愛手自移。蒼然澗底色,云濕煙霏霏”等詩句給學生講解了孤植小松的美感,一根孤松顏色清翠,像是清澈的小溪,云霧繚繞氤氤氳氳。結合美麗的詩句語言描繪出了松樹的景觀特點,并讓同學們閉目遐想詩人當時之境,從而借助優秀詩歌更好地實現對學生審美情趣的訓練[6]。結合庭院手栽孤植小松,又啟發學生聯想到聞名中外的黃山迎客松。并通過“奇松矗立玉屏邊,四季伴生云霧間。根下從無一撮土,青獅石上壽千年。滄桑閱盡國之寶,歲月輪回對御筵。舉臂廣迎四海客,和諧包納五洲賢”的詩句引導學生感受大自然造物造景的神奇秀麗之美。一首首小詩讓《景觀規劃設計》課程中的知識點也顯得韻味十足,回味無窮,激發了學生的學習興趣,也加強了中國優秀詩歌傳統文化的滲透[7]。

4.3 基于中國詩歌文化的實訓案例庫建設

研究中國詩歌文化與現代景觀設計特征,總結出中國詩歌文化在現代景觀設計中的應用,梳理《景觀規劃設計》課程的知識體系,建設基于中國詩歌文化的景觀設計實訓案例資源庫尤為重要。例如,位于鄭州市滎陽的劉禹錫“詩歌文化”主題公園、位于沈陽金石小鎮盛京詩歌主題公園、位于重慶江津的鼎山詩詞文化公園、位于四川成都的浣花溪公園,以及杜甫草堂等均較好地將詩歌文化融入當地公園的綠地建設中,不僅豐富了城市景觀,更是起到了很好的詩歌文化熏陶教育意義[8]。因此,在這些典型實訓案例資源庫建設中,應結合中國詩歌文化的教學目標,科學梳理案例的主要內容。篩選中國詩歌文化元素與景觀規劃設計的融入點,切忌牽強硬扯,才能在課程實訓教學環節中更好地啟發學生。

4.4 基于中國詩歌文化的實踐訓練拓展

為了更好地檢驗學生的學習情況,并提升學生將中國詩歌文化與現代景觀設計相結合的應用能力,實踐項目任務的選擇尤為重要。在具體實踐訓練中,需重點通過創新課程設計實踐任務,開展詩歌創作手法在景觀設計中的應用,訓練學生基于中國詩歌文化的景觀意象表現、時空設計和畫面構造等方面的能力,從而實現中國詩歌文化與課程實訓教學的全過程融入。因此,在景觀規劃設計實踐訓練中融入中國詩歌文化教育,可以為學生拓展新的設計思路[9]。

4.5 基于中國詩歌文化的教師素養提升

目前,部分景觀設計專業教師自身在中國詩歌文化知識方面比較欠缺,積淀不足。故以中國詩歌文化為橋梁,可以有效促進教師自身對中國優秀傳統文化相關知識的學習,從而促使教師綜合素養的積累提升,也能更好地挖掘中國詩歌文化中所蘊含的教學素材,進而更好地保障中國詩歌文化有效地融入《景觀規劃設計》課程的教學中。

5 基于中國詩歌文化的《景觀規劃設計》課程教學創新實踐

5.1 基于李白詩歌文化的任務指導創新

5.1.1 設計任務創新

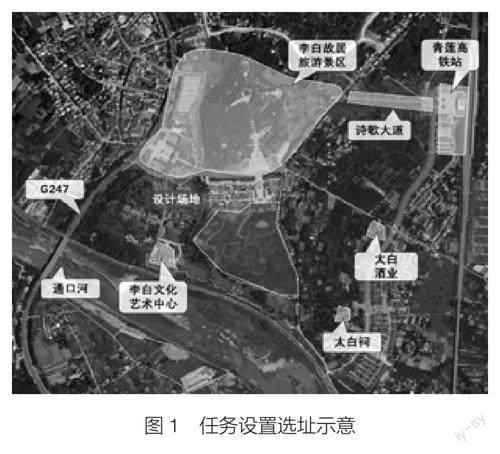

結合學校地理區位,將設計場地確定為四川省江油市青蓮鎮。設計任務題目擬定為:基于詩歌文化的四川省江油市青蓮鎮公園景觀設計(見圖1)。青蓮鎮作為李白文化的主要承載地,可以更好地促使學生在設計中注重以李白詩歌文化為依托,思考如何有效實現“詩意小鎮· 詩歌公園”的發展定位。故創新基于中國詩歌文化的課程實訓任務,對學生培養目標的達成及教學成果的豐富奠定了基礎。

5.1.2 過程指導優化

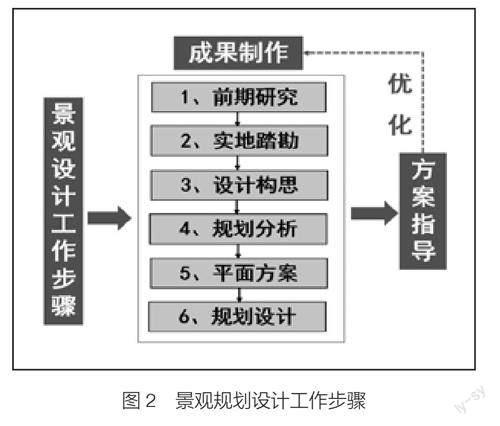

結合景觀規劃設計的工作步驟(見圖2),在“基于詩歌文化的四川省江油市青蓮鎮公園景觀設計”項目實訓中,還需要在指導中重點強調以下內容:第一,在前期研究工作中,要求學生重點開展中國詩歌,尤其是李白詩歌文化的相關文獻分析,進一步搜集基于傳統文化設計的具體景觀項目實踐案例,并組織交流分享匯報,豐富案例成果,拓展設計思路[10] ;第二,在現場踏勘中,除場地物質空間現狀情況的實地勘察和測繪以外,還需要重點挖掘青蓮鎮的地域文脈資源,尤其是李白詩歌文化及文化載體的相關研究;第三,在規劃設計中,需要重點思考李白詩歌文化如何合理融入主題公園的功能分區、空間布局、節點打造等方面,并在平面方案、規劃設計效果圖中進行呈現。

5.2基于李白詩歌文化的設計構思

5.2.1 在詩歌園林觀提煉方面

通過對李白詩歌中描寫景觀的園林詩歌進行梳理,一方面提取關于描寫景觀體驗的文字信息,了解詩歌中表達體現的主要園林活動、園林思想;另一方面可以從詩歌中涉及的景觀要素進行分析統計,研究主要景觀構成,并通過景觀要素空間的分布、景觀意象的構成要素、意境表現等結合當前公園景觀的現狀,總結出公園景觀詩意化構建的啟示(見圖3)。

5.2.2 在詩歌文化啟示方面

基于中國詩歌描寫中的十二時辰古人行為流線再現古人生活場景,并重點結合李白少年、青年、中年、晚年時期的《上李邕》《行路難》《將進酒》《月下獨酌》等四首代表詩歌提取出體現李白人生四個主要階段特點的主題詞,即“如夢似夢—長風破浪—鮮衣怒馬—天生我材”四個主題(見圖4)。依托這四個主題串聯園區主要的空間場所,再現詩歌文化記憶,共享情感空間,也形成了游客的主要觀光節點和游覽路徑。

5.2.3 在IP 形象設計方面

應充分考慮青蓮場地的自然環境與地域特色,將特色文化元素提煉為抽象符號。還應重點結合李白詩歌文化,打造李白IP 動漫形象,深化青蓮記憶符號,并將之運用在主題公園內部及其他文化旅游場景和相關衍生品中,以更好地實現李白詩歌文化主題公園的旅游品牌效應(見圖5)。

5.3 基于李白詩歌文化的方案設計

功能分區方面,結合李白人生的四個階段將園區分為四個功能區:如夢似夢區、長風破浪區、鮮衣怒馬區、天生我材區,也代表了李白從懵懂少年、少年壯志、懷才不遇、重拾信心的人生四個主要階段。四個主題區中間通過場地內的云水灣水系進行連通。

節點設計方面,為了提升游客的觀賞游覽體驗,在四個主題分區中,重點設置了結合12 首古詩打造的 12 個詩意場景。具體包括:飛花廣場、祥云廣場、詩韻廣場、棋盤廣場、云水閣、曲水廊、戲臺、詩歌大道等場景節點(見圖6)。

文化體驗方面,方案中強調將中國詩歌文化以有趣的形式進行呈現,主要通過組織開展大型實景游戲,讓游客進入李白的詩歌世界,并通過 12 個時辰體驗李白詩意的一天。讓往來游客玩物樂志,寓教于樂,從而實現為詩歌文化賦能,激活詩歌文化記憶,構建青蓮詩歌之鄉(見圖7)。

6 結語

將中國詩歌文化融入《景觀規劃設計》課程教學中,可以更好地培養學生的文化自信,豐富課程教學應用及實踐成果,并對塑造具有當代中國特色的地域化和本土化的景觀設計教學大有裨益,具有一定的現實意義。因此,教師在《景觀規劃設計》理論教學和實踐訓練中,可以“中國詩歌文化”作為媒介,以學生為中心,更新教學內容,優化教學環節,創新實踐訓練,巧妙的將中國詩歌等優秀傳統文化融入景觀規劃的基礎理論、設計方法、理念構思、成果表達等專業知識教育中,進一步提升《景觀規劃設計》課程教學的高階性,不斷展開教學創新研究。