核心素養導向的物理教學研究

李靜

[摘 要]《義務教育物理課程標準(2022年版)》已正式頒布,此課標立足學生全面發展,倡導核心素養導向的物理教學,要求通過初中物理課堂教學,培養學生的物理核心素養。文章以蘇科版教材“電阻”的教學為例,探討核心素養導向的初中物理教學,這種教學主要包括創設真實情境、實施問題導向、重視實驗探究、解決實際問題四個方面。

[關鍵詞]核心素養;物理教學;電阻

[中圖分類號]? ? G633.7? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2023)05-0058-04

義務教育物理課程以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以學生發展為本,旨在提升全體學生的核心素養,為每個學生提供學習和發展的機會;重視科學實驗探究,創設真實情境,實施問題導向,引導學生不斷探索,提高學生分析與解決實際問題的實踐技能和科學思維能力,發展學生的核心素養。本文以蘇科版教材九年級上冊第十四章第一節“電阻”的教學為例,研究物理教學過程中培養學生的核心素養。

一、核心素養導向的初中物理教學架構

(一)義務教育物理課程核心素養要義解讀

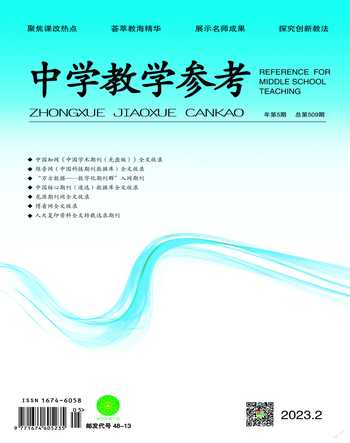

核心素養是課程育人價值的集中體現,是學生通過物理課程學習逐步形成的適應個人終身發展和社會發展需要的正確價值觀、必備品格和關鍵能力,義務教育物理課程要求培養的核心素養主要包括物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任。“物理觀念”是從物理學視角形成的關于物質、運動和相互作用、能量等內容的總體認識,是從物理學視角解釋自然現象和解決實際問題的基礎。[1]4“科學思維”是從物理學視角對客觀事物的本質屬性、內在規律及相互關系的認識方式;是建構物理模型的抽象概括過程;是分析綜合、推理論證等方法在科學領域的具體運用。[1]4-5“科學探究”是指基于觀察和實驗提出物理問題、形成猜想與假設、設計實驗與制訂方案、獲取與處理信息、基于證據得出結論并解釋,以及對科學探究過程和結果進行交流、評估、反思的能力。“科學態度與責任”是指在認識科學本質和了解科學、技術、社會、環境之間關系的基礎上形成的,探索自然的內在動力,嚴謹認真、實事求是、持之以恒的品質,熱愛自然、遵守科學倫理的自覺行為。[1]5初中物理核心素養的四個維度又分別包含了各自相應的要素,共同組建起初中物理核心素養框架體系,如圖1所示。

(二)實施架構

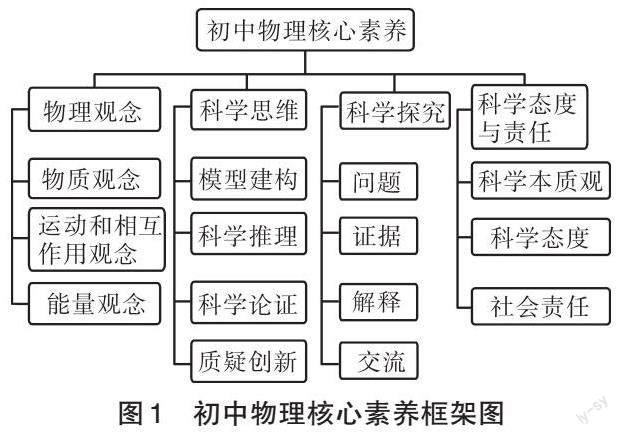

義務教育物理課程是以實驗為基礎的科學課程,以促進社會發展以及人類科學事業傳承為宗旨,從物理學視角幫助學生認識自然,初步形成科學的自然觀;引導學生經歷科學探究過程,學習科學研究方法,養成科學思維習慣,進而學會學習;引領學生認識科學、技術、社會、環境之間的關系,形成科學態度和正確價值觀,增強社會責任感、民族自豪感。[2]

核心素養導向的初中物理教學面向全體學生,通過創設真實情境、實施問題導向,重視實驗探究、解決實際問題、體驗科學精神的教學過程,培養學生的物理核心素養。這樣的物理教學使學生形成認識自然的科學思維品質,解決問題的科學推理能力,研究問題的科學探究方法,認識世界的科學精神。核心素養導向的初中物理教學架構圖如圖2所示。

二、核心素養導向的初中物理“電阻”教學

(一)“電阻”教學設計框架

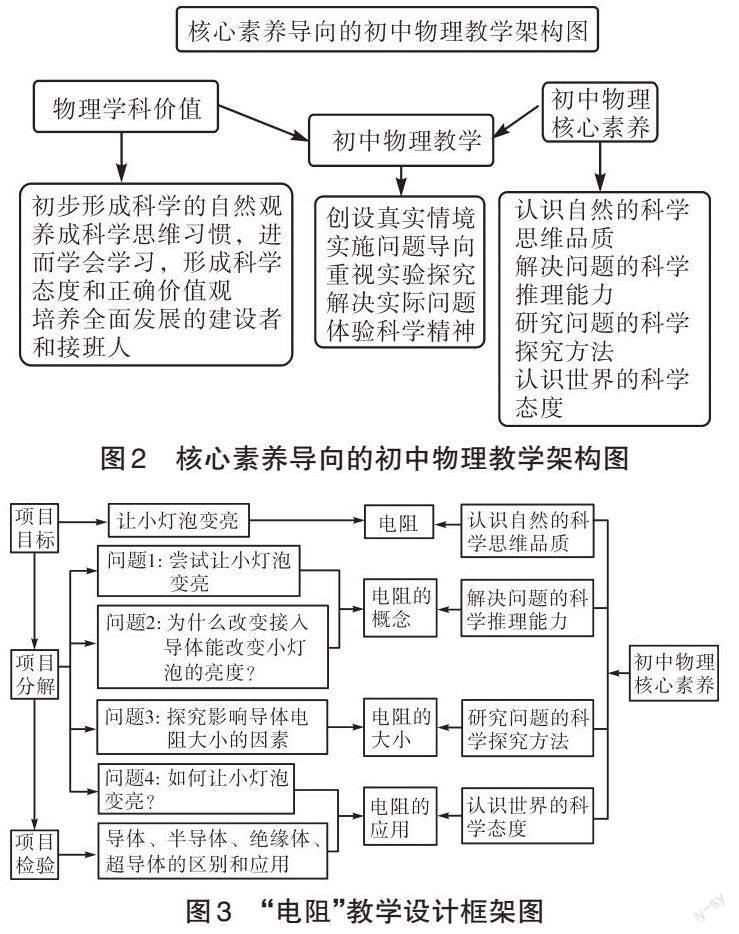

電阻作為電學三大核心概念之一,在蘇科版教材九年級上冊第十四章“歐姆定律”的第一節。本節的主要教學目標為:理解電阻概念;探究影響電阻大小的因素。由于電阻的概念十分抽象,學生學習時存在較大的疑惑,因此電阻概念的理解是本節內容的教學難點;而探究影響電阻大小的因素,既要讓學生深入理解電阻的概念,又要在理解的基礎上進行科學探究,是本節內容的教學重點。因此,在核心素養導向的初中物理教學中圍繞以上重難點,設計了如圖3所示的教學框架。

(二)“電阻”教學過程

(1)創設真實情境

《義務教育物理課程標準(2022年版)》指出:教師要充分結合學生的生活經驗,有目的地創設真實情境,引導學生從經驗中提煉并總結事物的共同屬性,抽象事物的本質特征,實現從經驗常識向物理概念轉變。[3]

“電阻”一課中,電阻的概念很抽象,學生理解起來較為困難。因此,教師在引入新課環節設置了小游戲,讓學生判斷哪些物品是導體。“導體”這一名詞,雖初中階段還沒有涉及,但是學生結合生活經驗對導體有一定的了解。教師首先展示常見物品:玩具積木、銅鑰匙、玻璃塊、食用油、橡皮、塑料直尺、鉛筆芯、鹽水、塑料筆套等,通過小組討論,正確判斷導體。如對物品有爭議,能利用實驗器材進行驗證。提供的實驗器材有:數節新干電池、電池盒、燈泡、電流表、導線若干等。學生可自行設計電路,并對不同物品的導電情況進行驗證。

學生通過小實驗驗證后,教師建立本課的項目目標:嘗試讓電路中的小燈泡變亮(如何讓電路中的電流變大)?學生歸納總結得出兩種方法:一是改變電路兩端的電壓;二是改變和小燈泡串聯的導體。學生通過小游戲中的真實情境體驗,得知本節課的教學重點是第二種方法,即改變接入電路中的導體而改變電路中的電流,從而使小燈泡變亮。

新課引入環節,教師創設有效的真實情境,結合學生的生活經驗,讓學生完成判斷生活中物品的導電性能的學習任務。它貼近生活、聯系實際、能在課堂初始階段就有效激發興趣、激活思維,引導學生從生活走向物理、從自然走向物理,讓學生具備認識自然的科學思維品質,激發學生的求知欲和學習熱情。

(2)實施問題導向教學

在物理教學實踐中,教師鼓勵學生在解決問題時主動運用知識,為學生提供一個交流、合作、探索、發展的平臺。實施問題導向,讓學生在教學活動中探索和發現問題情境中的知識,掌握學習物理的技能,培養和發展學生的創新思維。

“電阻”一課的主要教學目標是理解電阻的概念、探究影響電阻大小的因素。其中探究影響電阻大小的因素為本節課的教學重點。教師在課堂教學活動中應針對初中生的思維特點,逐層遞進地設計問題鏈。

問題1. 將小燈泡和不同物品串聯起來,哪些物品可以讓小燈泡發光?

問題2. 在小燈泡發光的前提下,如何讓小燈泡變得更亮一些?

問題3. 當肉眼無法判斷小燈泡的亮度變化時,電路中可以增加哪個電學實驗器材?

問題4. 增加了電學實驗器材后,如何改變電路中電流的大小?

問題5. 為什么接入不同的導體,電路中電流大小不同?

問題6. 電阻的概念是什么?

問題7. 導體電阻的大小與哪些因素有關?

問題8. 改變和小燈泡串聯的導體的哪些因素時,能讓小燈泡變得更亮?

問題9. 生活中的物品可以分為哪幾類?

問題10. 這些物品的導電性能能否改變?如何改變?

本節課圍繞以上10個問題,讓學生在解決問題的過程中掌握重點、突破難點。學生歸納并總結影響電流大小的因素后,緊接著提出問題:為什么接入不同的導體,電路中電流大小不同?這時,就需要建構電阻的概念。類比水流經過水管時,如果水管中間被堵塞,則對水流產生了阻礙。由對水流產生的阻礙作用類比電阻對電流的阻礙作用,進而得到電阻的概念,突破教學的難點。

教師要有意識地創設問題,引導學生發現問題、提出問題,會運用所學模型分析常見的物理問題。讓學生能獨立思考,促進學生主動學習,對相關問題提出自己的見解,引導學生形成質疑創新的意識,讓學生具備解決問題的科學推理能力。

(3)重視實驗探究

教師需要努力通過實驗探究幫助學生學習和理解知識,提高學生的實驗操作與實驗探究能力。根據課堂觀察和科學實驗,讓學生經歷提出問題、形成猜想與假設、設計實驗與制訂方案等科學實驗探究的整個過程,能有效提高學生的科學探究能力。[4]

影響導體電阻大小的因素實驗探究是本節課的教學重點。基于已有的認識,學生較容易猜測“材料”和“長度”是影響導體電阻大小的兩個因素,而對“橫截面積”因素的認識則比較模糊。為了讓學生形成有效的猜想,教師可以將自由電子在導體中通過,類比為學生在馬路上行走。進入校門,如校門完全敞開,學生進入較容易,阻礙小;但由于疫情影響,學生進入校園需測溫,只開設幾條通道,這樣進入校園就比較緩慢,阻礙很大。學生從上述類比猜測“橫截面積”因素對電阻大小的影響。學生根據生活經驗,進行合理猜想,鍛煉了解決問題的能力。

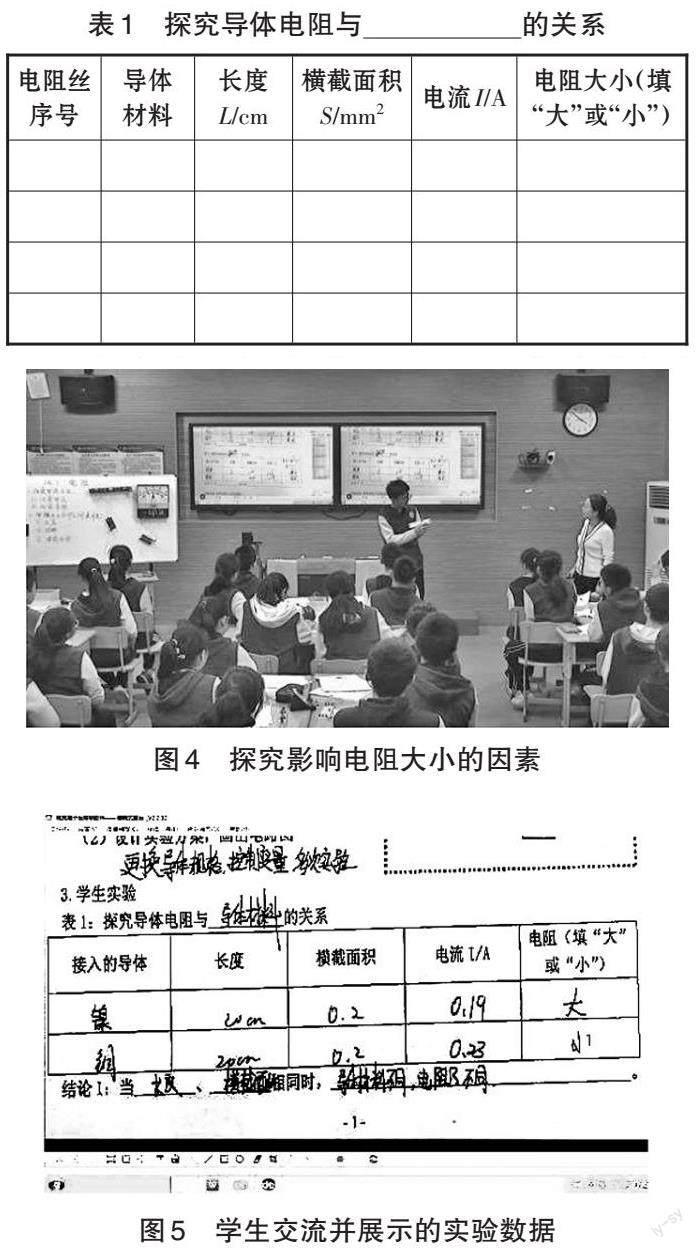

在設計實驗與制訂方案環節中,通過上述設置的問題鏈中的第3個問題:當肉眼無法判斷小燈泡的亮度變化時,電路中可以增加哪個電學實驗器材?學生判斷出還需“電流表”這一測量工具。這樣,既可以通過觀察小燈泡的亮度判斷電流,又能具體測出電流的大小,判斷導體電阻的大小。此實驗設計,讓學生在今后的實踐過程中更嚴謹。在上述猜想中,學生列舉出三個因素,并設計了如下表格(如表1)。

進行實驗探究時,學生通過實驗操作收集信息,初步具有獲取證據的能力;學生通過實驗分析、處理信息,得出結論,初步具有對科學探究過程和結果作出解釋的能力。教師請學生展示小組探究的因素,學生能口頭表述自己的觀點,自我反思和聽取他人意見,如圖4和圖5所示(圖5為學生展示記錄的表格)。學生交流展示時,教師可補充拓展電阻率的知識。隨即提出問題鏈中的第8個問題:改變和小燈泡串聯的導體的哪些因素時,能讓小燈泡變得更亮?學生能回答:和小燈泡串聯的導體需要長度短、橫截面積大、電阻率小。

學生在實驗探究過程中達到以下目標:有科學探究的意識,能發現問題、提出問題,形成猜想與假設;能制訂簡單的科學探究方案,有控制實驗條件的意識;能分析、處理信息,得出結論,初步具有對科學探究過程和結果作出解釋的能力。培養核心素養中的科學探究能力,并掌握研究問題的科學探究方法。

(4)解決實際問題

學生在經歷一系列的課堂活動后,從物理學視角形成對電阻等內容的認識,能將物理知識和實際生活中的問題聯系起來,能從物理學視角解釋有關現象,解決實際問題。

學生在經歷上述科學探究活動后,得到如下結論:影響電阻大小的因素分別為導體的長度、導體的橫截面積、導體的材料。上課前已讓學生通過閱讀教材、收集信息等方法探究影響電阻大小的第四個因素——溫度,學生在課前已經自制了加熱白熾燈燈絲的實驗裝置(如圖6)。

教師將實驗探究活動中的合金電阻絲替換為圖6中的實驗器材,加熱自制的白熾燈燈絲實驗裝置,觀察小燈泡的亮度變化(如圖7)。實驗發現,加熱燈絲后,小燈泡的亮度變暗,電流表的示數變小,即導體的電阻隨溫度的升高而增大。而其他學生通過加熱食鹽水、鉛筆芯等器材時,發現小燈泡的亮度變亮,電流表的示數變大,即導體的電阻隨溫度的升高而減小。當結論有爭議時,通過查閱資料可知:大多數導體(金屬)的電阻隨溫度的升高而增大,少數導體(碳和電解液)的電阻隨溫度的升高而減小,并拓展出“半導體材料溫度升高時電阻變小”這個結論。順理成章地進入本節課的最后一個環節——物質的導電性能。

在教材有關導電性能的圖表中,玻璃歸在絕緣體一類。此時,又可將圖6的燈絲取走,換成一個玻璃芯(如圖8)。將此玻璃芯接入電路中,此時教師將上述實驗電路中的小燈泡替換為發光二極管,玻璃和發光二極管串聯后閉合開關,二極管不發光。但加熱玻璃一段時間后,二極管發光。由此說明導體和絕緣體之間沒有明顯的界線。

學生不僅在解決實際問題的過程中學習了有關物理知識,形成了能量觀,更體會到了物理學對人類認識的深化及社會發展的推動作用。通過解決實際問題,使學生樹立了克服困難的信心和決心,培養了學生的科學態度與責任。

三、結束語

《義務教育物理課程標準(2022年版)》堅持核心素養導向,以學生發展為本,體現了先進的教育理念,為初中階段教育質量提高做出了積極貢獻。“課標”從提高學生物理核心素養的角度,讓每一位物理教師重新認識了物理教學的價值。蘇科版教材“電阻”一課在初中物理電學教學中占有十分重要的地位,教師在教學過程中應根據課程理念、課程目標和課程內容等,結合實際教學情況,創造性地開展初中物理教學,全面提升學生的物理核心素養,提高學生解決問題的科學推理能力,讓學生逐步學會研究問題的科學探究方法。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準:2022年版[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]? 廖伯琴.提煉核心素養,凸顯課程育人價值:義務教育物理課程標準(2022年版)解讀[J].基礎教育課程,2022(10):46-52.

[3]? 劉小豐,周兆富.用命題引導新課程理念下的教學:2022年廣東省初中學業水平考試物理試題賞析[J].中學物理,2022(20):61-65.

[4]? 卞望來.創新物理實驗教學 培養學生核心素養[J].物理教學,2019(2):25-27.

[5]? 李艷,許光曙.創新實驗教學情境 促進物理觀念形成:以“電阻”教學為例[J].中學物理教學參考,2021(22):1-5.

[6]? 王炯.《電阻》教學設計[J].中學物理,2010(24):43-45.

(責任編輯 易志毅)