“雙減”政策下初中化學課后作業的設計探究

【摘要】本文基于“雙減”背景闡述初中化學課后作業設計的全新變化,提出初中化學課后作業設計的生本性、結合性、層次性和實踐性原則,從豐富課后作業的內容和形式、凸顯課后作業的差異性、釋放課后作業的多元價值、增強課后作業的社會功能等方面對初中化學課后作業設計展開研究,提出相關策略。

【關鍵詞】“雙減”政策 初中化學 課后作業設計

【中圖分類號】G63 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)01-0080-03

2021年7月24日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,明確提出要減輕學生和家長的課外作業和課外培訓負擔,這就是“雙減”政策。隨著“雙減”政策的落地,提質增效、為學生減負的呼聲日漸高漲。對初中化學學科來說,有效減輕學生的課外作業負擔,賦予學生更大的自主學習和活動空間,已經成為教學變革的基本方向。一方面,提質增效對化學教學的授課模式產生了影響,教師的教學壓力增加;另一方面,推動課堂教學與課后服務的統籌管理,精細化設計化學課后作業,對化學課程改革提出了挑戰。

筆者認為,在初中化學教學中,將課堂教學與課后作業有機統籌起來,在契合“雙減”要求的前提下增強作業設計的多元價值,是教學改革的重要訴求。因此,化學課后作業設計須秉持生本性、復合性、層次性和實踐性原則,將“雙減”提出的提質增效作為教學實踐標準,優化課后作業設計,使之充分發揮“教學傳感器”和“學習牽引器”功能,推動學生化學核心素養的形成和發展。

一、“雙減”背景下初中化學課后作業設計的全新變化

在“雙減”背景下,初中化學課后作業設計正在發生顯著變化。首先,作業的形式更為多樣、內容更為豐富。將化學高效課堂打造與課后作業精細化設計有機融合,豐富課后作業的內涵、變換作業的形態和方式,可真正實現提質增效的目標,促進學生化學核心素養的形成和發展。其次,課后作業的功能性更為突出、層次性更為鮮明。以往的初中化學課后作業以書面作業為主,知識關聯性作業占據較大比重。“雙減”政策落地后,初中化學課后作業的精細化程度、反饋性功能得到重視,課后作業的導引和考評意義更為突出。最后,課后作業的設計更強調以生為本,對學生身心素質的關切更為突出。具體來說,在“雙減”背景下,初中化學課后作業突破了以書面作業為綱的思維束縛,開始向實踐性、應用性和人文性方向演進,出現了實踐探索類作業、生活驗證類作業等,這些都是基于學生的成長需要開發的作業設計模式。

二、初中化學課后作業設計的原則

隨著“雙減”政策落地,提質增效成為初中化學教學的顯性要求,而學生核心素養培育則成為化學教師的工作重點。教師要遵循課后作業設計的原則,推動課后作業的針對性和適應性,實現作業價值的最大化。

(一)生本性原則

以生為本是“雙減”政策背景下初中化學教學改革的基本原則,體現了立德樹人的要求,同時也契合化學課后作業改革的趨勢。教師要扮演好“教學指揮官”角色,結合學情、教學進度和學生身心特點設計適應性的課后作業,使之與課堂教學緊密銜接,有效推進學生課外化學知識延展與擴充,確保學生從課后作業中汲取知識營養,生成多元認知思維,不斷提升化學綜合素養。

(二)結合性原則

初中化學課后作業設計要堅持結合性原則,即理論知識與實踐應用相結合,兩者不可偏廢。初中階段是化學教學的起點,課后作業在學生打牢理論基礎和初步養成實踐思維的進程中發揮著獨特作用。教師要靈活、完整地設計課后作業,融合理論與實踐兩方面內容,致力于學生化學核心素養的發展,確保化學課后作業的功能得到充分發揮。

(三)層次性原則

基于“雙減”要求設計初中化學課后作業,要按照分層設計的原則開展工作,體現差異性,尊重學生個體需求,展現作業促進學生發展的功能。最近發展區理論提出,不同的學生在同一時期內存在不同的最近發展區,而學生個體能力的差異決定了其發展水平的優劣。也就是說,只有全面把握學生的個體發展狀況,才能制訂出有針對性的育人舉措,設計出有針對性的課后作業。因此,初中化學教師要在課后作業設計中體現層次性和差異性,結合學生的最近發展區狀況,為處于不同學習水平的學生提供不同層次的課后作業,使之“拾級而上”。學生在完成作業、收獲信心的過程中逐步提升學習能力,養成良好學習習慣。

(四)實踐性原則

化學本身是一門十分貼近社會實踐的學科,因此,課后作業設計也應突出實踐應用、生活化探索的特色,以此磨礪學生的化學技能,形成化學核心素養。教師要從“雙減”要求著手,設計觀察類、試驗類、探究類、嘗試類、分析類作業,讓學生將所學化學知識應用于生活實踐,增強動手能力和創新意識。

三、初中化學課后作業設計的思路

(一)知識延伸——豐富課后作業的形式和內容

在初中化學教學中,課后作業可以視為課堂教學的延伸和補充,課后作業設計要豐富作業的形式和內容。隨著“雙減”政策深入實施,課后作業的重要性愈發突出,化學教師必須更加重視課后作業的精細化設計,在設計課后作業時能夠“從課本和課堂出發”,將重要知識點、疑難點作為課后作業的“發端和由頭”,展現課后作業的功能性,而不是單純為學生布置任務或下發指令。簡言之,化學課后作業必須是知識性與趣味性的結合體,“有料有內涵”,“有趣有吸引力”。

例如,在“鹽”的相關知識點教學完成后,教師可以從理論結合實踐的維度入手,為學生布置課后作業,引導學生更多元地接觸“鹽”的知識應用,培養其課外探索意識。教師可以安排學生在課下通過觀察生活、查閱資料、查看相關說明書等,厘清“食鹽與工業用鹽”的區別,從化學角度形成理論區分,掌握核心辨析點;引導學生廣泛開展課后探索、實驗與分析,使之分清氯化鈉、碳酸鈉、碳酸氫鈉、碳酸鈣的特點,明晰不同成分和結構的“鹽”在生產生活中具有什么樣的功能、發揮什么樣的作用。總之,通過復合性課后作業的引導,學生嘗試從化學分解、功能用途等角度理解“鹽的價值”。比如,學生通過課后作業能夠明晰粗鹽的提純可以借助過濾、蒸發等方式分離混合物,同時酸、堿、鹽之間可以發生復分解反應并生成沉淀、氣體或水。通過課堂知識向課后作業的延伸,學生能夠在形式多樣、內容豐富的作業中鞏固知識,有效增強化學應用能力。

(二)分層設計——凸顯課后作業的差異性

層次性和差異性的課后作業在初中化學作業設計中十分重要。圍繞學生的個體特點進行差異化設計,突出課后作業的分層特色,不僅契合最近發展區理論,而且能夠增強不同學習層次學生的自信心和學習熱情。化學教師要敏銳而全面地觀察全體學生,結合課業成績、課堂表現、作業評測結果、日常交流情況、同學及教師反饋意見等,合理設計差異性的課后作業,為學生提供適配的“作業產品”,使之在完成課后作業的過程中感受到化學學習的樂趣,增強學習信心。唯有如此,分層且具備差異性的課后作業才能助力學生化學核心素養的發展。

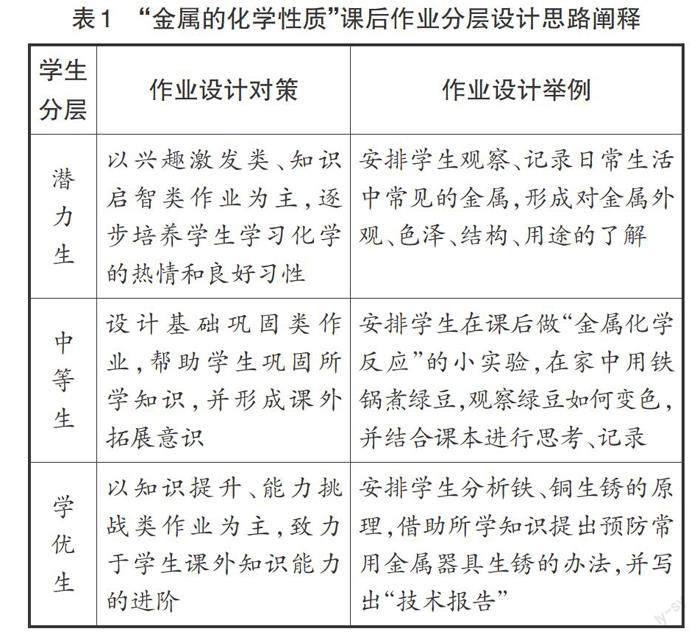

例如,教師可以結合學生的日常表現將學生分為潛力生、中等生和學優生。依托學生的個體差異設計不同的課后作業,發揮作業的精確反饋功能。以九年級下冊“金屬的化學性質”課后作業設計為例,教師可設計不同層次和難度的課后作業,供學生選擇完成,設計思路及例證如表1所示。

(三)拓展反思——釋放課后作業的多元價值

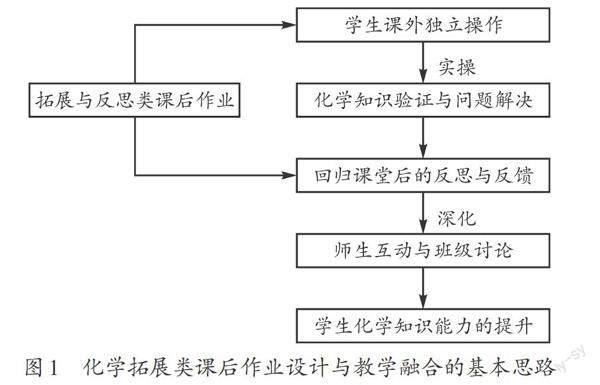

拓展與反思是初中化學課后作業設計的重要指標。拓展指的是課后作業要適度拓展范圍和內涵,與課堂教學適當拉開距離,讓學生在趣味性情境中提升見識。反思則代表化學課后作業要成為學生反思課堂學習與書本知識的載體,促進學生化學抽象思維和應用思維的發展。據此,教師在設計課后作業的過程中,應立足于課堂和書本,同時也要“擺脫”現有教學內容的束縛,調動學生的主觀能動性,使其在參與完成課后作業的過程中拓寬視野、增長知識、提高化學創新思維能力和綜合素質,釋放課后作業的多元價值。如圖1所示,將化學拓展類課后作業設計與課堂教學相結合,可以推動學生帶著任務在課外開展獨立操作、獨立探索,為其后續的反饋、反思和學習優化奠定基礎。

例如,在“天氣瓶”制作的課后作業設計中,教師安排學生結合所學知識,利用身邊的一些材料制作“天氣瓶”。這一方面可以拓寬學生的學科視野,增長其應用化學的興趣,另一方面可以鍛煉學生的動手能力。“天氣瓶”是一種用于預報天氣的瓶子,它利用密閉玻璃容器中化學物質隨外界溫度變化析出晶體的性質,實現“預報”天氣的功能。學生通過探索、分析,可設計如下制作步驟:①將硝酸鉀和氯化銨溶解于水;②將樟腦溶解于酒精中;③將步驟①的溶液加到步驟②的溶液中,并用40℃左右的溫水加熱混合后出現不溶物;④將混合液密封存在玻璃容器中。這樣,簡易的“天氣瓶”便制作完成了。學生在課余時間動手動腦,設計簡易的“天氣瓶”,通過制作嘗試驗證所學知識,進而在回到課堂后開展互動、反思與反饋,這是化學知識融入課內外學習場景的重要表現,也是其化學綜合素養穩步提升的重要依托。

(四)實踐探索——增強課后作業的社會功能

設計實踐探索類作業,引導學生走向社會、深入生活,將所學的化學知識在實踐場景中進行驗證,使其感受化學的奇妙和樂趣,這顯然比書面作業更具現實意義。為此,教師要特別注重實踐探索類課后作業的設計,并使之成為課后作業設計的常態,以此增強學生的化學應用思維和應用能力。另外,借助實踐探索類作業的設計,使之與課堂教學前后勾連,可以達到教學反饋與促進的作用,并以此啟發教師改進教法、不斷提高教學能力。

例如,在“愛護水資源”課后,教師可設計如下實踐探索類作業(或項目),讓學生利用周末或節假日,選取本地若干河流或湖泊進行水質檢測,先提取水質樣本,再運用教師提供的pH試紙對水質進行檢測,并對不同區域的水質進行對比分析,據此寫出簡單的調查報告。學生可以就pH值的異同進行原因分析,若發現某段河流或湖泊的pH值出現大的異常,可以結合課本知識和個人體驗對河湖管理提出整改建議。另外,在回歸課堂后,教師可以組織小型的成果匯報會或辯論會,讓學生結合課外探索的經歷和調查結果開展討論,在各抒己見中就本地水資源的保護和凈化達成一致意見。整個實踐探索過程充分展現化學服務于環境保護的獨特功能,讓學生經歷環保理念的洗禮,經由化學課后作業實現化學課程學習的實踐閉環。

隨著“雙減”政策的落實,初中化學教學的實踐模式正在發生顯著變化,化學課后作業設計要適應“雙減”要求,突出提質增效和實踐育人特色。在此背景下,化學教師要適應教學創新要求,遵循生本性、結合性、層次性和實踐性原則,豐富化學課后作業的內容和形式,使之成為初中生化學核心素養養成的重要渠道。教師要打通課內課外的關聯通道,提升課后作業設計水準,在分層設計、有效拓展、引導反思、推動應用等方面展現創新思維,促進學生全面發展,實現化學教學的綜合價值。

參考文獻

[1]石明.“雙減”政策下初中化學課后作業如何施行個性化設計[J].生活教育,2022(11):104-106.

[2]胡寶強.“雙減”背景下開展初中化學作業管理的措施分析[J].考試周刊,2022(20):121-124.

[3]姜陽.深挖生活教育潛能,構建興趣擺脫“學困”:以化學教學為例[J].科教導刊,2021(2):170-171.

[4]馬新國.基于“雙減”政策下的初中化學教學[J].文理導航(教育研究與實踐),2021(10):170+174.

作者簡介:陳健(1978— ),廣西陸川人,一級教師,研究方向為初中化學教學。

(責編 韋榕峰)