指向學生自主學習能力提升的浸入式文本閱讀體驗

蔡馬英

摘? ?要:發展學生自主學習能力是普通高中英語課程的基本理念之一,也是促發學生終身學習,落實立德樹人這一根本教育任務的重要途徑。本文提出“浸入式文本閱讀體驗”,凸顯學生在英語文本閱讀中的主體地位。學生從文本與自我、文本與文本、文本與世界三個維度聯結文本,與文本主動建構三層浸入(語言浸入、文化浸入、思維浸入),在深度學習文本中提高自主學習能力。

關鍵詞:自主學習能力;浸入式文本閱讀體驗;浸入式閱讀;高中英語

引言

《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課標》)將英語課程性質界定為工具性和人文性的融合統一(教育部,2020)。英語課程的目標不能局限于使學生學會英語,學生還要能通過英語學習來認識自我、認識世界、增長知識、學會思考,發展積極的情感態度和價值觀(程曉堂,2022)。因此,為體現課程性質,實現育人目標,教師需格外關注學生自主學習能力的發展。

《課標》指出,自主學習關注的是“學習者主動、積極的學習動機和自覺、持續的行為能力”(教育部,2020)。Holec(1981)把自主學習界定為學習者對自己學習負責的能力。基于上述定義,筆者將自主學習能力定義為學生能夠根據自己的情況確立學習目標、制訂學習計劃、決定學習內容、選擇學習方法、監控學習過程和評估學習效果。

當下高中英語教學在培養學生自主學習能力方面仍存在諸多問題。例如,部分教師的教學設計忽視學生的實際學情,課堂活動單一化、模式化、形式化,未能激活學生內在閱讀動機。再如,文本解讀缺乏深層思維建構,學生的閱讀生成呈淺表性、固定性、片面性特征。此外,部分教師忽視學生的學習表現,未能有效干預學生的內在動機、態度、行為等,學生沒有真正成為學習活動的主體。

浸入式文本體驗與自主學習能力的聯動關系

1.浸入式文本體驗的內涵

浸入式教學法指將學生“浸泡”在目標語言壞境中,增加真實語言輸入,實現學科知識和語言能力的共同提高(劉亞玲,2009)。學生在浸入式文本體驗中理解語言的字面及內在含義(王平平,2020),并通過深入探究與體驗來感悟文章的寫作特點與作者的情感態度(張仁霞,2020), 與文本之間產生“同理心”,真正沉浸到文本之中,與作者的情感產生共鳴,達到自我的建構(趙艷芳,2022)。因此,教師要抓住文本的細微處,有效設置問題,帶動學生的思維,幫助學生形成自己的認知和思考,提升其自主探究能力(趙艷芳,2022);同時指導學生深層次地探究和分析文章內涵,依循文章的脈絡進行思考,并為學生設置學習任務,讓其展開自主探究,進而順利地內化相關的知識;再次,教師還要格外關注閱讀與學生的關聯度,把閱讀活動與想象和情感緊密聯系,以實現對個體知識及意義的建構(程少波,2020)。

2. 浸入式文本體驗與自主學習能力的關系

在浸入式文本體驗的課堂環境中,教師營造內容理解和意義探究有機結合的課堂環境,并把文本體驗的主體地位還給學生,從而有效促進學生自主學習能力的發展。浸入式文本體驗和自主學習能力提升兩者相互關聯,相輔相成。

一方面,浸入式文本體驗是自主學習能力提升的核心載體。只有通過語言、思維和文化的多維度浸入式閱讀,學生才能進入文本情境,感受真情實感,深度剖析主題意義,結構化把握學習內容,掌握學習策略,提高自身的學習能力和學習意識。另一方面,發展自主學習能力是浸入式文本閱讀的目標指向。學生通過學習英語主動建構新的理念,汲取情感價值,提升自身的學習能力,并持續影響之后的學習,為終身學習奠定基礎,達到兼具全面性、深層性、可持續性的自身發展。

3. 浸入式文本體驗的具體實施

在浸入式文本體驗中,學生從多個維度與文本搭建內容和意義的鏈接,運用元認知策略、認知策略、交際策略和情感策略等學習策略,扮演不同的學習角色,完成對應的學習任務。

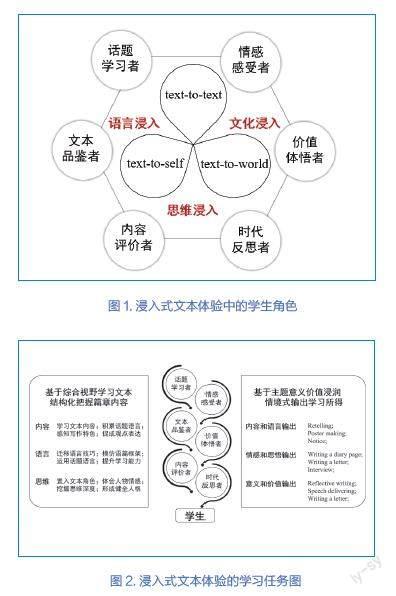

(1)浸入式文本體驗中的學生角色

如圖1所示,學生在體驗中,會從三個維度實現與文本的聯結:文本與自我(text-to-self)、文本與文本(text-to-text)和文本與世界(text-to-world)。“文本與自我”指學生學習文本內容,結合自身體驗,主動把故事人物或事件與自己的生活進行比較,體會故事人物的感受和想法,理解事件、問題和解決方案;“文本與文本”指學生聯系過去所學,通過關聯和比較來回顧相關知識,在此過程中學生調控學習策略,形成強烈的閱讀意識和個性化的解讀方法;“文本與世界”聚焦學生與文本建立的意義聯結,指學生將文本與真實世界聯系起來,從而建構多元視角,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,實現知行合一。

在三個維度的聯結中,學生從語言、文化和思維三個層面浸入文本。在語言層面,學生積累語言,豐富知識,并感知文本語言特色,提升語言技能;在文化層面,學生進行鑒賞、比較、批判、反思等活動,理解和包容不同文化,形成正確的價值觀念和道德情感;在思維層面,學生梳理信息,辨析現象,推敲邏輯,表達觀點,發展多元思維和創新思維能力。在此過程中,學生擔任了不同的學習角色,包括但不限于話題學習者、文本品鑒者、內容評價者、情感感受者、價值體悟者和時代反思者等。

(2)浸入式文本體驗中的學習任務

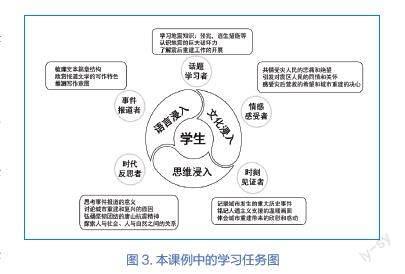

在浸入式文本體驗中,學生作為文本探究的主角,主動承擔學習責任,其學習任務如圖2所示。

① 基于綜合視野學習文本,結構化把握篇章內容

基于綜合視野學習文本是為內容而讀,為思維而教,為語言而學,其核心理念是體驗閱讀過程、感受策略運用(葛炳芳,2014)。因此,學生可遵循“基于語篇—深入語篇—超越語篇”的邏輯順序結構化掌握文本。在內容方面,學生學習話題語言和知識,并形成系統化的語篇理念;在語言維度,學生歸納解讀重點,反思閱讀策略,并感悟寫作特色,搭建語言支架;在思維方面,學生挖掘思維深度和廣度,感知人物情感,培養共情能力,并思考主題意義,表達個性化觀點。

② 基于主題意義價值浸潤,情境式輸出學習所得

學生在探究學習的過程中,借助核心問題深入挖掘文本,體悟文本的價值浸潤,并利用不同的學習角色進行積極的語言輸出。通過復述原文、通知撰寫和海報制作等形式達成內容和語言輸出;通過日記寫作、口頭采訪、信件寫作等方式促成情感和思悟輸出;通過反思型寫作、演講稿寫作等形式進行意義和價值輸出。多模態的輸出任務能激發學生對主題的思考,培養思維品質,提升學習能力。

浸入式文本體驗在閱讀課型中的實踐應用

1.明晰學習角色,確立學習任務

閱讀課堂因其豐富的英語教育文化內涵和語言賞讀價值在學生思維品質培養上具有其他課型無可比擬的優勢(戴軍熔,2016)。以下以人教版高中《英語》(2019年版)必修第一冊Unit 4的閱讀語篇The Night the Earth Didnt Sleep為例,探究如何優化閱讀教學,幫助學生獲得浸入式文本體驗。

該文本是關于唐山大地震的紀實性報告文學,反映了唐山人民在地震中遭受的苦難和在抗震與城市重建中體現的精神品質。根據英語學科綜合視野的核心理念,教師從文本框架、內容梳理、話題語言、寫作特色和思維進階五個角度按時間脈絡對文本進行了解構。

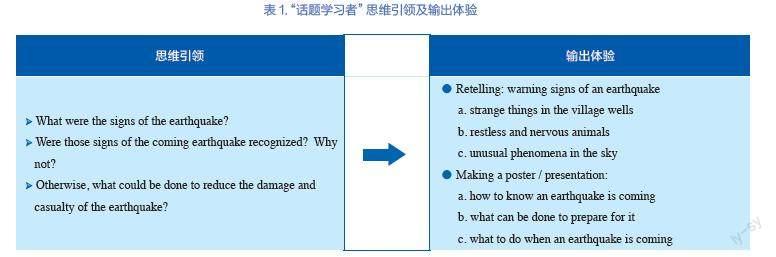

為了實現對文本的綜合性把握,學生置入不同的學習角色,其學習責任和輸出任務如圖3所示。

學生對語言、文化、思維的三層浸入式體驗是互相交融的整體。在此文本的學習中,學生分別擔任話題學習者、事件報道者、情感感受者、時刻見證者、時代反思者等身份,由淺及深地剖析文本,并通過相應的語境創設達成語言輸出,使文本閱讀體驗融合話題知識學習、語言技能運用和學習策略應用,實現思維品質發展和文化品格提升。

2. 置入學習角色,深化文本體驗

在文本探究中,學生的多重身份是非線性的,存在層疊和交叉,教師要有側重地引導和幫助學生置入不同的學習角色,深化文本體驗。

(1)話題學習者:整合內容,獲取新知

學生通過閱讀獲取話題知識,感知篇章的事實性內容,并結合其他單元板塊拓展和延伸話題,豐富閱讀體驗。

本單元話題是“natural disasters”,學生可從“地震”入手,通過回顧已有知識、拓寬話題范圍、聯系單元板塊、增補課外信息等手段,更全面地理解和把握單元話題。該學習角色的課堂生成和對應的輸出體驗見表1。

如表1所示,學生在教師提出的三個主問題的引領下概括地震前的各種征兆,并結合單元其他板塊,完成復述內容、制作海報、陳述話題等任務,主動擴充知識深度和廣度,鞏固和拓展話題語言。

(2)事件報道者:把握文體,模仿運用

深度解讀文本要求學生不僅要處理表層信息、信息之間的相互關系和觀點思想,還要關注文本信息的呈現方式,包括文本語言(如用詞、結構、銜接、連貫等)、文本結構和寫作技巧(如修辭等)(葛炳芳,2014)。因此,學生要學會分析文本的寫作層次,概括寫作側重點(writing focuses),并運用結構支架進行遷移運用。該學習角色的課堂生成和對應的輸出體驗見表2。

如表2所示,學生從文本體裁入手進行觀察、預測、整合、提取、比較等活動,把握紀實性報告文學的語言特點,概括描寫的重點,將具象的文本內容轉化成概念化的結構知識,并形成一定的寫作意識。在此基礎上,教師再利用相對應的寫作任務引導學生主動運用寫作技巧和策略,自然實現語言的遷移輸出。

(3)情感感受者:身臨其境,激活共情

浸入式文本閱讀體驗的重要內涵之一就是創設情境,幫助學生代入文本角色去體會、感受、聯想、表達,潛移默化地把文本傳遞的真情實感融入學生內心世界,促進學生對情緒的感知,提高對人物的共情能力。該學習角色的課堂生成和對應的輸出體驗見表3。

文本運用了多視角結合的寫作方法來描述震后滿目瘡痍的城市景象,包括俯視角度的全景描寫和定點畫面的特寫鏡頭等。學生通過分析描寫角度和欣賞生動語言自然地置入幸存者的角色,感受他們從震驚到無助再到絕望的心情,把文本內容轉化成定格畫面,再通過日記等形式輸出,做到寓情于景、以寫抒情。

(4)時刻見證者:圖示梳理,銘記歷史

文本關鍵情節的分析和賞讀要兼具內容整合和價值浸潤。在文本故事情節發展的關鍵時刻,學生作為時刻見證者記錄事件,感受情感沖擊。學生可使用流程圖和表格等可視化工具輔助文本解讀,梳理人物關系、關聯關鍵細節,通過預測、推理、概括等高階思維活動提升發散思維能力、深化主題理解。該學習角色的課堂生成和對應的輸出體驗見表4。

如表4所示,學生可用表格記錄井然有序的救援過程,并思考關鍵詞“governments support”和“peoples tireless efforts”等的意義。同時,學生深度思考話題,討論地震對受災地區人民的影響等的關鍵問題,并通過如寫給救援人員的感謝信等輸出任務表達對于地震救援溫暖畫面的感動以及對于城市重建順利展開的欣慰。

(5)時代反思者:拓展主題,感受意義

為了獲得積極的價值浸潤,學生在與文本作者對話的過程中思考關鍵問題,把對文本的內容整合過渡到對意義的探究,并在文本意義的建構過程中汲取積極的養分,幫助搭建自身價值體系。學生通過英語學習反思自身,形成正確的價值觀,促進語言學習到素養形成的轉化,實現文本的育人價值。該學習角色的課堂生成和對應的輸出體驗見表5。

如表5所示,學生在四個核心問題的引領下進行分析、推測、評價等思維活動,深化對文本主題的理解,然后通過反思型寫作或信件寫作等方式表達感受、抒發情感,體會歷史事件的深刻意義。

結語

在師生協同、以生為本、思維為先的浸入式文本體驗中,學生通過文本與自我、文本與文本、文本與世界三個維度聯結文本、浸入文本,在擔任多種學習角色的過程中梳理并感知語篇的信息、邏輯、情感、態度和價值觀等,實現結構化賞析文本內容,掌握語言知識;深層次融入文本語境,體會情感沖擊;情境式輸出核心價值,提升思維素養。學生積極地履行自身的學習責任,激活學習動機,掌握學習策略,發散思維能力,主動探究價值,在聯結文本的同時聯結內心的自我和外在的世界,塑造人格,成為擁有良好自主學習能力的語言學習者。當然,本文所呈現的學生課堂角色和不同維度的輸出任務是課堂設計的參考,教師應該結合實際進行調整,依托內容、思維和語言的三大支點,打造綜合而有側重的平衡課堂。

參考文獻

Holec, H. 1981. Autonomy and foreign language learning [M]. Oxford: Pergamon.

Wiggins, G. & McTighe, J. 2017. Understanding by design [M]. 上海: 華東師范大學出版社.

程少波. 2020. 用策略化提問促進學生深度閱讀[J]. 語文建設, (8): 25—28

程曉堂. 2022. 義務教育英語課程標準關鍵問題解讀[J]. 中小學外語教學(中學篇), (7): 1—8

戴軍熔. 2016. 評價改革背景下高中英語思維型閱讀課堂的基本架構與核心關注[J]. 中小學英語教學與研究, (11): 58—67

葛炳芳. 2014. 英語閱讀教學的綜合視野:理論與實踐[M]. 杭州: 浙江大學出版社.

教育部. 2020. 普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)[S]. 北京: 人民教育出版社.

劉亞玲. 2009. “浸入式”教學法在大學英語課堂教學中的實證研究[J].現代教育技術, (10): 73—75

王平平. 2020. 基于問題鏈的高中英語沉浸式閱讀教學探究[J]. 英語教師, (10): 65—68

張仁霞. 2020. 浸入式教學法在初中語文閱讀教學中的應用策略[J]. 讀與寫, (28): 93

趙艷芳. 2022. “沉浸式閱讀”有效實施的策略[J]. 語文教學之友, (7): 34—35