中國支持東非國家職業教育發展動因與行動路徑

譚起兵 梁孌 陳紅

摘 要:支持東非國家大力發展職業教育,提高當地青年技能水平和就業率是新時代中非命運共同體面向未來的重要議題,也是助力中資企業走出去和賦能東非減貧的有效路徑。基于政策文本和實踐案例比較分析,確定區域國別研究不系統、缺乏頂層設計、資歷框架不統一是制約中國支持東非職業教育發展的關鍵因素。在此基礎上提出了中國支持東非職業教育協同發展的行動路徑,涵括加強區域國別研究、輸出中國職教模式、共建共享一體化資歷框架等,以期通過職業教育的“精準合作”來回應新形勢下東非人民的關切。

關鍵詞:東非;職業教育;合作動因;行動路徑

職業教育在減貧、提升技能以及促進青年就業等方面發揮了主導性作用。東非是世界上教育最不發達和重點受援區域,其職業教育體系基本沿襲了殖民地時期英、法、德、意等歐洲發達國家的特征。但隨著東非國家的獨立和經濟發展需要,職業教育與當地經濟產業發展的適應性問題愈加突出,職業教育供給與技能型人才需求的匹配程度越來越低,這是導致多年來東非國家減貧能效不突出、青年就業率居高不下的主要因素。中國支持非洲國家職業教育發展是響應“一帶一路”重大倡議、服務國際產能合作、提升國際影響力的政策訴求,也是落實習近平總書記在2018年中非合作論壇北京峰會上提出“能力建設行動”的實踐訴求,這一行動包括“在非洲設立10個魯班工坊,向非洲青年提供職業技能培訓”。2021年,《新時代的中非合作》白皮書中進一步強調了根據非洲經濟社會發展需要,不斷擴大教育和人力資源開發合作,幫助非洲培養急需的技能型人才。

在全面構建中非命運共同體的時代背景下,系統研究支持東非職業教育發展的動因和路徑具有重要的現實意義。本文聚焦烏干達、贊比亞、吉布提、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、馬達加斯加七個政局相對穩定的國家(以下簡稱“東非七國”),通過全面分析中國支持東非七國職業教育發展的主要問題,采用比較研究和實踐分析挖掘其問題產生的歸因,以期科學制定“一帶一路”背景下中國支持東非職業教育發展的行動路徑,降低“試誤性援助”的風險,為我國職業教育走進東非并融入東非教育體系提供建議和參考。

一、中國支持東非職業教育發展的動因

(一)為構建中非命運共同體注入源動力

中國支持東非國家職業教育發展是教育援助的一種重要途徑,也是構建中非命運共同體重大戰略的重要組成部分。2012年,第三屆國際職業技術教育大會通過了《上海共識》,大會將“非洲國家青年失業問題”作為重要議題之一,隨后聯合國教科文組織正式通過了《2016-2021年職業技術教育與培訓(TVET)戰略》,并針對非洲撒哈拉以南國家提出通過職業教育援助實現“提高青年就業率”的目標。2017年,唐山國際職教大會上通過了《唐山聲明》,大會強調了“以技能為核心,發展惠及全民技能”的未來職業教育發展理念和方向,并將努力貫徹“努力保證人人享有包容、優質和相關的技能發展機會”的全納教育思想[1],為非洲職業教育提供更多的國際援助。

目前,中國是世界上職業教育辦學規模最高、專業種類最全、資源體量最大的國家,在不斷的辦學實踐中形成了中國特色的職業教育體系和“中國方案”。中非歷來是休戚與共的命運共同體,中國支持非洲職業教育發展是應有之義。為此,在構建新時代中非命運共同體背景下,中國特色職業教育發展經驗可為東非職業教育發展提供借鑒和參考,有助于探索適合東非經濟發展的職業教育體系和辦學模式,這將對于提升中國在東非影響力、建立全面新型戰略伙伴關系、形成中非教育合作共同體等方面起到積極的促進作用。[2]

(二)中國產能實施“走出去”的內在需要

中非國際產能合作是中國推進“一帶一路”建設走實走深、行穩致遠的關鍵舉措之一。東非國家長期面臨職業教育水平不高、技能型人才短缺的現象。據2020年國際勞工組織數據統計:東非國家的青年失業率通常高達29.2%以上,且70%以上的當地青年不具備一技之長。[3]隨著“一帶一路”戰略的深入推進,中國在東非七國的國際產能合作企業超過3000家,覆蓋了電力、鐵路、鋼鐵、有色、建材、工程機械等重點“走出去”領域項目。但當地中資企業長期面臨技能型人才短缺的困境,現有就職人員的技術技能水平也亟待提升,因此,支持東非職業教育發展在解決中國產能“走出去”的同時,也能為東非培養大量認同中國文化、熟悉中國標準、掌握中國技術的技能型人才。

本文所研究的東非七國是國際產能合作政策制度和投資環境相對較好的國家。2017年,我國通過“一帶一路”國際合作高峰論壇,將埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞作為先行先試國家,后續又將贊比亞、烏干達、吉布提納入了產能合作重點國家。2020年,東非七國入選世界銀行發布的非洲營商環境較好國家。在成本管理理論視角下,推進中非國際產能合作對于重塑國際分工、化解中國產能過剩、轉移高能耗高排放產能、降低人力成本等方面起到至關重要的作用。鑒于此,中國職業教育協同中資企業走進東非,利用中國特色職業教育優勢助力東非職業教育健康、高質量發展,既有助于中國過剩產能轉移能效提升,也能為當地企業提供優質的技能型人才支撐。

(三)賦能東非持續減貧,提升國際影響力

職業教育是減貧效果明顯的教育類型。[4]自“千年發展目標”提出后,非洲減貧問題得到全世界范圍的高度關注,國際社會主要通過支持資金、技術、設備等方式進行援助,屬于典型的“授人以魚”援助類型。雖然非洲的貧困率在一定程度上有所下降,但減貧的途徑和可持續性受到諸多專業人士的質疑。長期以來,東非處于工業化進程初期,產業結構單一,生產技術和生產裝備落后,低附加值產業占據主導地位。但隨著東非區域一體化的推進和經濟產業多元化的快速發展,高新知識和高技能人才成為東非經濟發展的決定因素。在知識經濟全球化時代,職業教育已成為知識和技能傳播、助力經濟發展的動力源。

目前,東非七國現有的職業教育體系難以滿足經濟結構變革和發展對技能型人才的需求,接受技術和職業教育(TVET)的數量僅為接受高等教育總數的19%,技術和職業教育(TVET)投入也僅占教育總投入的13.83%,距離世界職業教育參考標準還有相當大的差距。[5]隨中非命運共同體的不斷嬗遞,雙方在經濟、教育發展模式上相互滲透,東非七國正沿著中國的工業化發展的歷程和模式不斷進行自我變革,這也促進了職業教育由社會邊緣走向中心。在不斷探索和實踐中,中國通過大力發展職業教育提升勞動者技術技能水平,助力中國脫貧攻堅取得舉了世矚目的成績,這一理念已在中非全面合作中取得共識。中國模式和中國經驗將為東非職業教育發展注入新的活力,有助于東非解決技能短缺問題的同時提升職業教育整體水平,達到減貧戰略可持續化發展的目的,也有助于提升中國職業教育的品牌價值和國際影響力。

二、中國支持東非職業教育發展主要問題的歸因分析

(一)對東非國家缺乏系統性分析,區域國別研究有待深入

區域國別研究是以國家戰略為導向,針對特定國家或者區域的人文、地理、政治、經濟、教育、社會、軍事等進行的全面深入研究,它對于解決超國界和全球性的現實問題具有重要意義。當前中國區域國別研究的特征是“重大國、輕小國;重核心、輕邊緣;重政治安全與外交、輕經濟社會文化研究”。通過分析中國援助東非七國職業教育的相關文獻和實踐范本,發現針對東非國體政體、經濟發展、宗教文化、國際關系、教育問題等方面缺乏系統研究,區域國別研究的層次和水平明顯不夠。在國體政體研究方面,由于多數東非國家長期處于局部戰爭、政治斗爭、政府治理能效低等環境中,東非援助項目的設計和實施沒有充分考慮政體和國體的不穩定因素,導致了中國在埃塞俄比亞、贊比亞等國的部分職業教育合作項目進展舉步維艱;在經濟發展研究方面,東非七國均處于工業化初期,經濟發展較為落后,區域產業發展對高技能人才的需求與職業院校人才培養質量及規模之間矛盾凸顯,由于前期對項目國的經濟產業結構和用人需求缺乏全面系統的分析,中國職業院校與項目國在開發專業標準、制定課程體系、編寫雙語教材等方面,出現了與區域產業經濟對接不緊密甚至脫節的現象;在宗教文化研究方面,中國天津在非洲陸續建設了的12個魯班工坊,因為前期對區域文化、宗教信仰等研究不深入,導致烏干達、吉布提等多家魯班工坊教學間歇性中斷和質量不高的問題一直得不到解決。在經歷中國職業教育走出去“試誤性”挫折后,應當逐漸認識到區域國別研究在風險研判、需求分析、統籌規劃、方案設計等方面的指導性意義,加強對東非區域國別研究是實現中國支持東非職業教育發展的前提。

(二)職業教育合作缺乏頂層設計,合作質量與可持續性堪憂

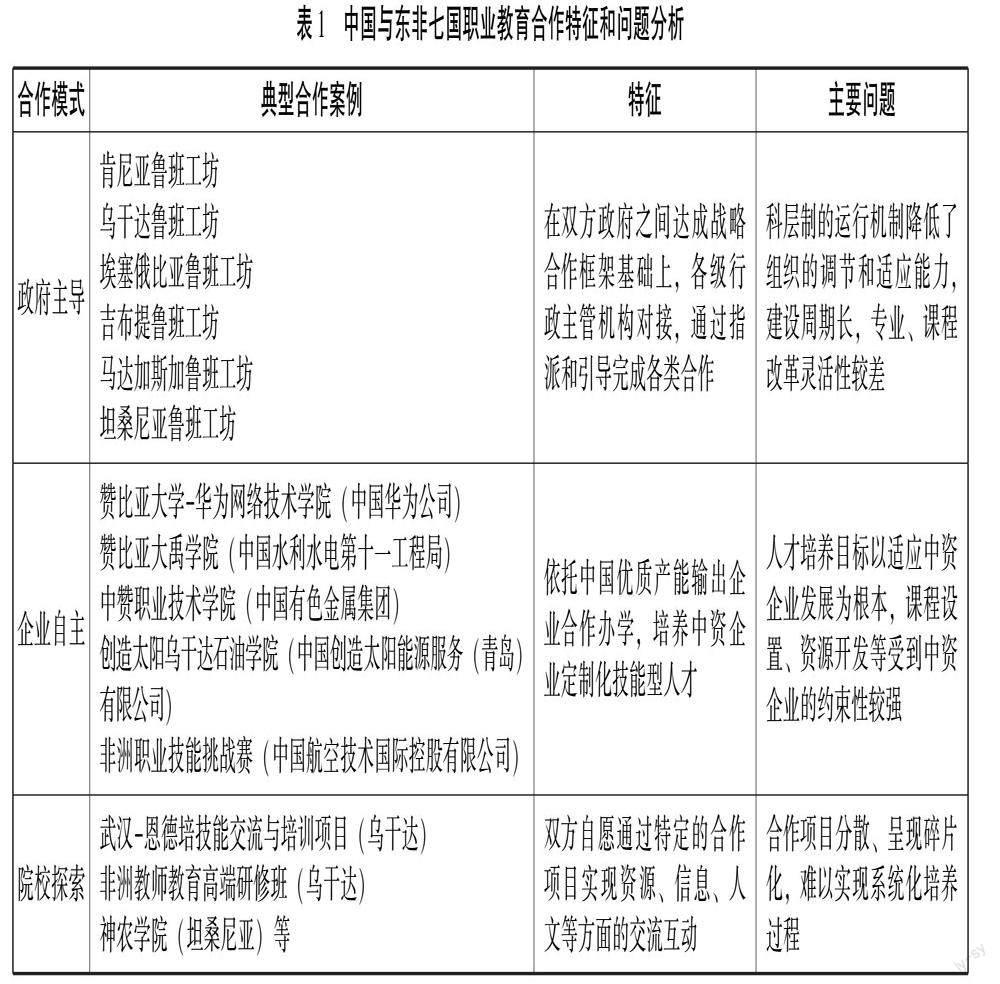

過去十年,中國不帶任何附加條件提供資金、設備、技術和人力支持是與東非七國開展職業教育合作的主要特點。長此以往,這些國家和區域“沉浸”在這種合作模式中,滋生了“被動受援”“過度依賴”的思想,導致職業教育改革與發展的內生動力嚴重不足,合作辦學質量不高,難以實現可持續發展。通過分析典型合作案例和相關學術文獻,中國與東非七國職業教育合作模式可分為政府主導、企業自主、院校探索三種,其特征和主要問題見表1。

通過表1分析,中國與東非七國職業教育合作質量不高主要表現在三個方面:其一,合作規模和層次不夠。在“一帶一路”背景下,國內較大規模的職業院校協同中資企業走出去,在缺乏科學的頂層設計和統籌安排下,出現了中國企業和職業院校借政策東風“扎堆出海”的現象,導致雙方職業教育的合作在廣度、深度、力度和規范性上還遠遠不夠,部分職業教育合作項目在一定程度上陷入了形式主義、政績工程等誤區,合作的規模和層次不高,其質量和效果也難以達到預期。其二,合作形式單一。中國與東非七國的職業教育發展水平和組態結構存在較大差距,在現有的三種主要職業教育合作形式下,東非七國的非中資企業和民間組織與本國職業教育發展的融合度、參與度明顯不夠,導致了職業教育專業和課程等受中資企業約束性較強、教學改革內生動力不足、合作項目分散且呈現碎片化的現象較為嚴重。故此,以互派學生和師資、援建職業院校、魯班工坊為主的合作形式難以實現中國-東非職業教育共同高質量發展的愿景。其三,質量保障體系有待完善。構建質量保障體系是中國-東非職業教育合作形成閉環并走向高質量的重要環節。審視當前以政府主導、企業自主、院校探索為主的職業教育合作方式,均存在運行機制不暢、過程監控不全、評價體系缺失等問題,即便是上升為國家戰略的魯班工坊項目也僅出臺了建設標準,其評價標準也尚未公布。再者,合作項目的實施主體往往各自為政,導致各種職業教育合作項目建設和驗收質量標準良莠不齊,這也是職業教育合作項目缺乏系統性、規范性和持續性的主要原因之一。

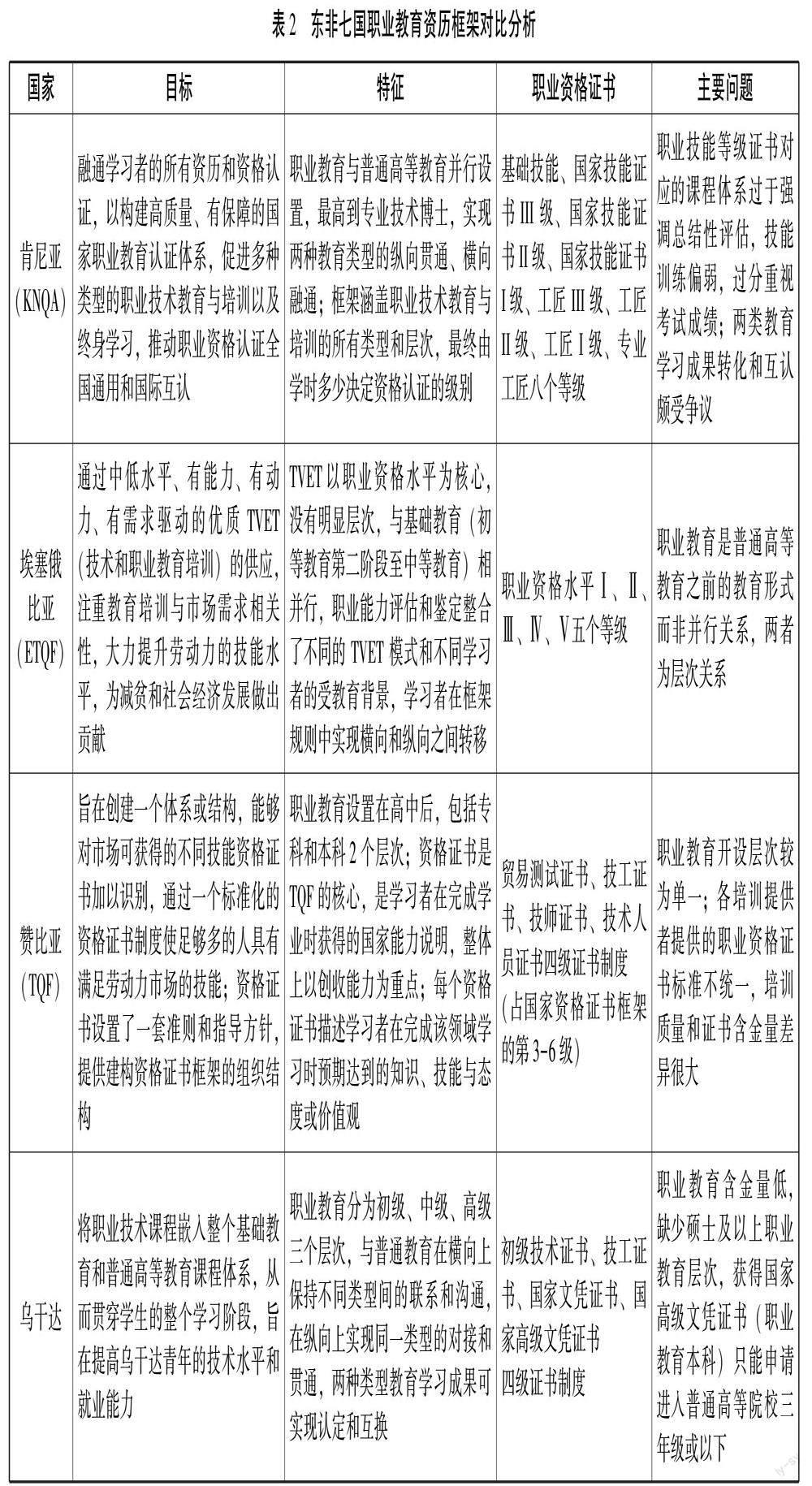

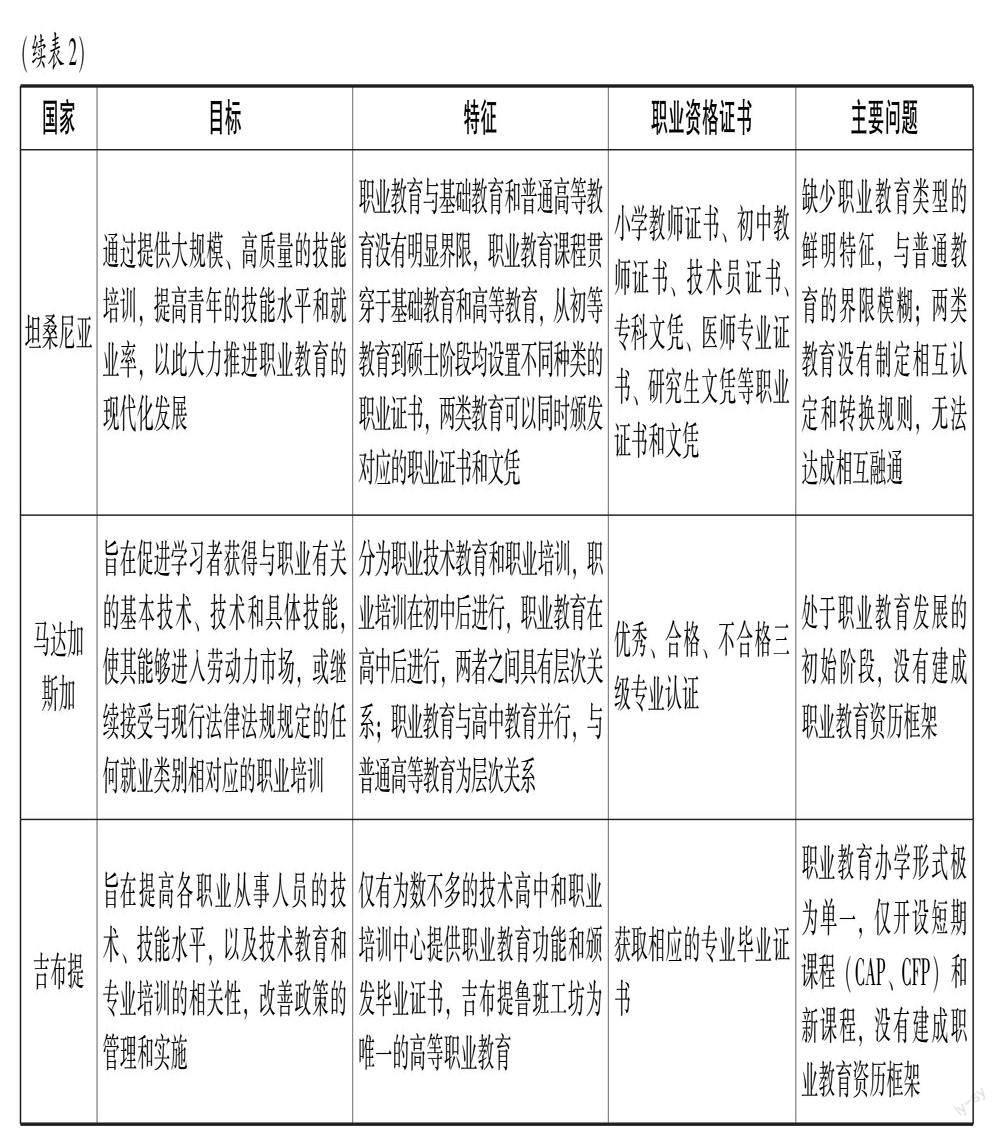

(三)東非國家資歷框架不統一,中國標準的適應性有待考證

通過對東非七國職業教育資歷框架的實現目標、基本特征、證書等級以及主要問題四個維度進行比較分析,發現其共性和差異性的特征(見表2)。其共性是東非七國均將大力發展職業教育作為國家戰略,并致力于構建適應本國經濟發展的職業教育資歷框架,以提高勞動者的技能水平和促進就業。其差異性主要有三個方面:一是區域資歷框架結構和運行機制不同。肯尼亞、埃塞俄比亞、贊比亞、烏干達具有基本的職業資格等級框架制度,在一定層面上能夠做到普職縱向貫通、橫向融通;但坦桑尼亞、馬達加斯加和吉布提的普職教育體系相對分離,后兩者均沒有構建職業教育資歷框架。二是職業資格證書在標準開發、等級劃分、內容框架、認定標準等方面各異。肯尼亞國家資格管理局(Kenya National Qualifications Authority) 依據每個級別人才培養目標、知識指標、技能指標、能力指標、學習門檻和學時要求開發了8個等級的職業資格證書,并保證各類學習者從小學開始一直貫穿到博士階段均可在框架認定規則下取得對應的職業資格證書,而其它六國在開發標準、內容框架、等級劃分等方面均有不同程度衰減,尤以馬達加斯加、吉布提最為薄弱。三是缺乏區域資歷框架統一標準和學分互認體系。東非七國在證書互認和學分轉換方面尚未達成共識,不同國家學習者的教育經歷、學習成果、資格證書等難以實現跨國實質等效。

鑒于上述比較分析,在尚未構建國家資歷框架的條件下,中國職業教育融入東非七國職業教育體系將面臨很多問題。一方面,由于尚未構建中國與東非七國之間互聯互通的職業教育資歷框架,在職業資格證書、學習成果、學習經歷、課程學分互認等方面缺少資歷互認框架和標準,導致雙方跨境合作辦學、教育交流等學習成果無法實現互認和轉換,致使職業教育合作的廣度和深度受到制約。另一方面,東非七國內資歷框架參差不齊,缺乏區域一體化的設計和推進,中國與東非七國對接標準難以實現整體性調和,將導致面向東非不同國家“差異化對接”,不利于推進對接與互認標準一體化。

三、中國支持東非國家職業教育發展行動路徑

(一)以國際產能合作需求為導向,構建東非職業教育研究平臺

職業教育是跨界的教育,產教融合、校企合作是職業教育辦學的基本模式和關鍵因素這一核心要義已被全世界所認同。區域國別研究是跨學科、跨文化、全覆蓋的綜合性研究,是隨著國家資本、技術、商品、人力全球化流動而伴生形成的與之相適應的知識投射。依據馬斯洛需求層次理論,東非七國職業教育正從以資金裝備為主的低級需要(缺失需要)走向以模式平臺為主的高級需要(生長需要),其根源在于東非七國經濟產業發展對技能型人才的需求。因而,以中國社會科學院西亞非洲研究所牽頭,聯袂相關外事部門和“走入非洲”的高職院校構建東非職業教育研究平臺十分有必要。區域國別研究的主要內容除經濟、政治、國際關系、人文因素等之外,還應側重于中國-東非國際產能合作對當地技能型人才的需求,以及職業教育發展現狀和問題等方面。[6]

第一,聚焦中國-東非國際產能合作的現狀與發展研究。一是,加強對東非國家的中資企業(含中方投資的產業園區)發展現狀分析,基于時間軸重點分析企業規模、所屬行業、產能產量、員工結構、技術和設備、管理能力等方面的變化情況和影響因素,在此基礎上分析現有產業發展的支撐條件和面臨問題;二是,系統研究中國典型產能輸出企業與當地企業或相關機構的合作情況,重點包括合作項目、投入資金、政策支持、風險評估、面臨問題等方面,以此分析和研判中非國際產能合作的趨勢和發展前景。

第二,聚焦東非國家技能型人才需求研究。一方面,建立東非國家主導產業和新興產業互聯互通的信息平臺。時時發布和更新人才需求信息,這些信息包括專業、學歷、年齡、性別、知識、技能、數量等,為當地職業教育的專業設置、課程設置、招生規模等提供重要依據。另一方面,利用大數據分析就失業人員結構。就業人員結構信息包括性別、年齡、學歷、企業、崗位、專業、薪水等,失業人員結構信息包括性別、年齡、學歷、專業、失業時間和主要原因等。信息平臺將產業需求與就失業人員之間通過信息動態流動作為載體,可有效預測就業人員隨產業轉型升級亟需補充的專業知識和專業技能等信息,亦能引導失業人員按照個人職業傾向選擇就業率較高的專業進行學習,在起到填補當地企業技能型人才缺口的同時,也有助于當地職業院校為兩類人員開設學歷教育、繼續教育和終身教育提供數據支撐。

第三,聚焦東非職業教育發展現狀和問題研究。一是,通過梳理東非職業教育政策的演變規律、基本特征和發展趨勢,總結優勢和弊端,為政策優化和供給提供建議。二是,通過實地調研和合作辦學深入了解東非職業教育發展現狀,主要包括職業教育類型特征、教育經費來源、不同層級職教規模(學校數、招生數、在校生數、畢業生數、就業率等)、開設專業類別、課程體系及標準、教師能力和背景、學生背景等。三是厘清東非職業教育發展的主要問題,包括技能型人才培養質量與經濟社會發展不適應問題、專業培養能力與產業發展需求不匹配問題、教學模式與學習者不相容問題、課程設置與職業核心能力不一致問題、教學設備與生產技術脫節問題、教育資源布局不均衡問題等。

第四,聚焦東非職業教育對外合作現狀與問題研究。一方面,系統梳理世界發達國家與東非職業教育合作情況,形成政策、路徑、模式等方面的“參照”文本。另一方面,從推進中非命運共同體的視角,深入研究中國職業教育支持東非產業和職業教育發展的政策、機制和作法,總結中國-東非職業教育合作的經驗和教訓,同時借鑒國外發達國家的成功經驗,提出中國支持東非職業教育發展的政策建議和實踐范式。

(二)以中國職教模式輸出為內核,推動中國方案在東非落實落地

第一,立體化推進“中文+職業教育”培養模式。一方面,中非聯合開發“中文+N”課程,其中N為專業核心課或職業技能課程,課程內容對接職業技能等級證書要求。依據東非國家主導產業開發急需專業和制定N的課程標準、教材,如在烏干達開設“中文+農作物栽培技術”、贊比亞開設“中文+有色金屬冶煉技術”、坦桑尼亞開設“中文+鐵路施工和運營管理”、馬達加斯加開設“中文+旅游資源規劃與開發”等;另一方面,成立“中文+職業技能”國際化師資培訓基地,探索和實施東非國家、地區、學院三級師資培訓機制,對當地教師中文教學能力進行系統化培訓,將先進職業教育理念與方法、課程與教材開發、教學設計與教學實施、課堂管理與教學評價等方面納入主要培訓內容。

第二,開發體現能力本位和行動導向的新課程和資源。首先,與魯班工坊合作院校在當地中資企業或領頭企業聯合開發課程標準,研制校企合作雙語教材,以帶動東非職業教育課程體系的建設、改革與提升,以期實現全面改造現有課程的目標,通過“以點帶面”輻射其它院校。其次,輸出中國優質職業教育資源,經過40多年建設,中國已經建成系統化、體系化和現代化的優質職業教育資源,包括教學資源庫、精品在線開放課程、行動導向教材、國際化教學標準和職業標準等,均可以向東非輸出。

第三,構建魯班工坊雁陣型布局模式,增強東非魯班工坊的自擴散效應。魯班工坊是中國職業教育國際化發展過程中衍生的新組態,是中國支持非洲職業教育發展的“世界品牌”,其功能主要體現在提高當地青年的技能水平和就業質量,以及為中資企業和當地企業提供技術和培訓服務。為促進東非魯班工坊內涵式發展,擴展和延伸職業教育功能,充分發揮肯尼亞、吉布提、烏干達等六個東非魯班工坊“頭雁”作用,固化和推廣魯班工坊的建設標準和教學標準,建立和完善質量評價標準,與當地政府和職業教育機構構建自上而下的魯班工坊推廣機制,鼓勵當地青年和企業員工在魯班工坊接受職業教育,使其品牌在當地深入人心,推進東非魯班工坊由連鎖效應向自擴散效應轉變,使其更好融入東非職業教育體系。①②

第四,建立中國與東非國家職業院校校長對話機制。在中國與東非國家簽訂職業教育戰略合作基礎上,以“論壇”的形式建立中國與東非國家職業院校校長的對話機制,“論壇”每兩年舉辦一次,雙方進行多邊職業教育院校校長級交流。成立理事單位并設立秘書處,理事單位為中國、東非雙方職業院校和合作企業,共同制定章程和管理辦法,秘書單位由中方援建東非的高水平職業院校擔任,負責論壇整體設計、組織協調等。通過“對話機制”,有助于中國職業院校和企業更為全面、完整、系統掌握東非職業教育發展和需求,并逐漸形成東非國家職業教育發展的“政策庫”“產業庫”和“職業教育數據庫”。

(三)以標準建設為紐帶,構建中國-東非職業教育一體化資歷框架

第一,建立中國-東非職業教育資歷框架推進機制。首先,建立健全相關法律法規,將職業教育證書的開發標準、管理機構、執行和考核標準等以法律文本形式進行約束,納入雙方框架協議、章程,這是推進職業教育資歷框架對接和標準互認的基礎性保障。其次,成立具有政府職能的專門化管理機構,其核心職責是對資歷框架對接和標準互認工作進行統一協調和過程監管,確保協議內各合作國資歷框架的對接與實施目標的達成。最后,提供全方位咨詢服務,定期為職業教育管理機構和實施機構開展有關資歷框架對接的各類系統化培訓,包括提供政策咨詢、資歷標準解讀、工作流程等方面的指導。

第二,推進東非區域職業教育資歷框架一體化設計。雙方共建以政府教育主管機構、職業教育院校(機構)、跨國企業、參與職業教育的社會組織為代表的智庫,將東非區域資歷框架一體化納入研究和實踐的重點課題。借鑒東盟資歷參照框架、東盟大學學分積累和轉化規則等區域性國際資歷對接系統(含學分互認體系)的成功經驗,通過開展中國-東非職業教育合作論壇、推進不同層級的雙邊對話機制、聯合開展重大課題攻關等形式,促進東非區域資歷框架一體化方案的頂層設計和有效落地。

第三,構建中國-東非職業教育資歷框架融通和互認標準。首先,中國應加快構建國家資歷框架,在東非推廣學分銀行實現學分對接,建立健全各級各類學校教育與職業培訓學分、資歷以及其他學習成果的認證、積累和轉換機制。其次,在系統化分析東非區域資歷框架一體化的政策文本和實踐經驗基礎上,基于國際法律、信息安全、標準認同、證書能效、推廣應用等方面開展可行性分析和風險評估,以確保穩中求進的總基調。最后,通過共商共議共管的形式制定中國-東非職業教育國際資歷框架融通和互認標準,為實現雙方之間職業教育資歷互認與轉移打通“最后一公里”。

四、結語

考慮到本文研究對象為世界上最不發達的七個東非國家,受國家治理能力、政府效能、信息化條件、統計渠道等因素制約,導致部分國家的國別數據時效性差、關鍵數據出現缺失的情況。支持東非職業教育發展是中國積極參與全球治理、構建中非命運共同體的重要舉措,聚焦東非七國職業教育的發展歷程、問題表征與實際需求,從加強區域國別研究、系統進行頂層設計和構建中國-東非資歷框架三個視角提出中國職業教育走入東非的行動路徑,旨在解決中國-東非職業教育協同發展的瓶頸問題,有助于為中資企業“走入非洲”搭建實體橋梁和平臺,助推中非國際產能合作行穩致遠。

注釋:

①連鎖效應:中國不帶任何附加條件支持非洲國家以“連鎖”方式建成多個魯班工坊。

②自擴散效應:在需求導向下東非國家依據自身能力建成多個魯班工坊。

參考文獻:

[1]席東梅.從上海到唐山:攜手推進世界職業教育轉型發展:國際職業技術教育大會在河北唐山舉行[J].中國職業技術教育,2017(19):11-14.

[2]陳明昆,張曉楠,李俊麗.中國對非職業教育援助與合作的實踐發展及戰略意義[J]. 比較教育研究,2016,38(8):1-4.

[3]International Labour Organization.Statistics on umemployment and supplementary measures of labour underutilization[EB/OL].(2021-11-20)[2022-04-16].https://ilostat.ilo.org/topics/unemployment-and-labour-underutilization/.

[4]李強誼,鐘水映,曾伏娥.職業教育與普通教育:哪種更能減貧?[J].教育與經濟,2019(4):19-24.

[5]THE WORLD BANK.DataBank Education Statistics-All Indicators. [EB/OL].(2020-12-20)[2022-04-30]https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5e-all-indicators.

[6]錢乘旦.以學科建設為綱推進我國區域國別研究[J].大學與學科,2021,2(4):85-86.

(責任編輯?劉第紅)