工作坊教學模式在智能建造與運維人才培養中的實踐探索

范成 何煒麟 丁志坤

[摘 要]與傳統的課堂教學不同,工作坊教學主要采用“師帶徒”的教學形式,具有科研屬性強、師生交互度高的“精英式”教學特點。以工程管理專業人才培養為背景,以拓展學生數理統計知識體系和計算機編程能力為目標,對工作坊教學模式在智能建造與運維領域人才培養中的效果進行了探索,從教學內容、教學方式和考核機制層面提出了改革思路。

[關鍵詞]工作坊教學;數據分析;智能建造;實踐教學;科研能力

[中圖分類號] G642 ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼] A [文章編號] 1008-2549(2023) 01-0110-03

一、引言

智能建造與運維人才的培養對提升我國建造行業的智能化和精細化水平有重要作用。[1,2]相關行業對人才的信息化技術和數理分析能力有較高要求。如何將前沿信息化技術和數據分析技術有機融入大土木教育體系中,拓展學生的信息化知識和實踐技能亟待解決。[3]傳統的課堂教學易于傳遞經典理論知識,但在講授前沿信息化知識和現代化工具方面具有一定局限性,難以讓學生快速、全面地了解前沿技術的應用價值,同時在培養學生實踐能力上具有先天劣勢。[4]

工作坊式教學模式主要采用“師帶徒”的教學形式,具有科研屬性強、師生交互度高的“精英式”教學特點。[5,6]這一教學模式是傳統課堂的自然延續,對篩選和培養拔尖人才具有積極影響。本文以工程管理專業人才培養為背景,以拓展學生數理統計知識體系和實踐能力為目標,從教學內容、教學方式和考核機制層面探索了工作坊式教學在培養智能建造與運維人才中的價值。

二、教學內容前沿化:側重人工智能與機器學習領域的知識更新

智能建造與運維側重信息化和數字化,因此在教學內容設置中應特別突出前沿信息化技術原理和二次開發實踐能力的培養。比如,建筑信息化模型(Building information modeling)是建造領域日趨成熟的信息化技術之一。傳統教學側重軟件工具的直接使用,在編程與二次開發方面的能力培養欠缺。考慮到不同建設項目在建造和管理過程中的特異性,現有軟件功能很難滿足項目的特定需求。因此,在工作坊教學中,應特別強調BIM軟件原理方面的介紹,設定編程與二次開發的教學內容,起到進階知識的培養功能。

智能建造與運維對數理統計能力也提出了較高的要求。目前,智能建筑中嵌入了大量的傳感器及物聯網技術,每天產生數以萬計的運維數據,全面分析及充分挖掘這部分數據是實現建筑智能運維的關鍵。如何在海量傳感數據的基礎上,做出正確有效的工程決策是新時代工程管理人才應具備的特質。目前,工程管理專業在數理統計方面的課程注重經典知識的講授,如線性回歸模型、基于移動平均的時間序列分析等,對前沿機器學習和人工智能算法的涉及較少。在相關統計類本科課程的教學過程中,作者發現工程管理專業學生通常對經典統計方法不感興趣,但是對前沿算法具有一定敏感性和自主學習意愿。因此,在工作坊這類“精英式”教學活動中,建議從分析算法的主要門類入手,分別介紹經典和前沿算法代表,提升學生對分析算法的認知。同時,為了讓學生更好地理解算法功能及其在建造行業的應用潛力,建議結合具體計算機編程語言展開教學(如R或Python語言),在鍛煉學生信息化編程能力的同時,也在具體任務中培養學生的數據思維和實踐能力。

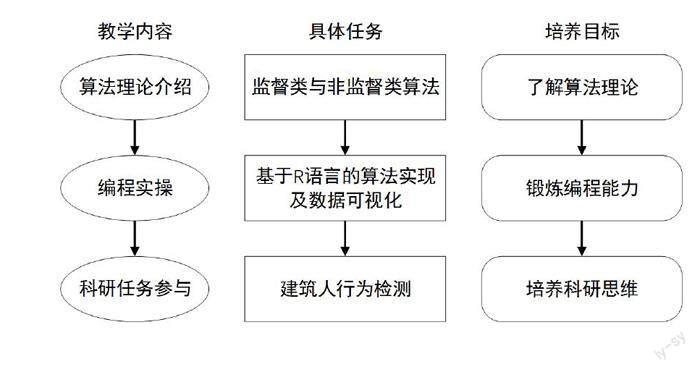

據此,作者設計了如下圖所示的教學內容,主要分為算法理論介紹和編程實操及科研任務參與三部分。其中,在算法理論介紹方面,從非監督類和監督類兩大門類入手,分別從淺至深地介紹了相關代表算法。針對非監督類算法,從功能出發,設置了聚類分析、關聯法則挖掘和異常診斷三部分內容,同時在對應環節介紹了代表性算法,如K-means聚類算法,Apriori關聯法則算法和基于自編碼器的異常檢測方法。針對監督類算法,從預測問題屬性(如回歸或分類問題)和算法復雜性(如線性或非線性)兩個層面設計教學內容,規劃了線性回歸、邏輯回歸、支持向量機、決策樹、集成學習、全連接神經網絡、卷積神經網絡和循環神經網絡的內容,讓學生對數據分析算法形成大致印象,對解決不同數據分析問題形成初步思路。

在編程實操方面,作者以R語言為工具,從軟件基礎操作出發,講授了數據結構、數據可視化、算法實現、模型解讀與定制化功能開發的相關內容。學生在完成教學內容后,不但具備了一定的從事數據分析的實踐能力,同時也提升了其對計算機科學及編程技術的認識。考慮到不同的計算機語言具有原理互通性和操作相似性,在傳統的大土木工程教育中引入計算機編程內容具有顯著的跨學科教育意義,也在一定程度上改變了學生對傳統土木學科和行業的理解。

在科研任務參與方面,以建筑人行為檢測為落腳點,引導學生以非侵入式的方式實現室內人數與人體熱舒適的實時檢測。針對科研任務的目標,學生需依次進行實驗設計、數據收集、數據清洗及模型建立等任務。學生在親身參與了完整的一次科研任務后,不但對所學的各種數據分析方法有了更深的理解,同時也激發了學生對科研的熱情,培養了學生的科研思維。

三、教學方式多樣化:突出交互式教學和編程馬拉松的新穎講授方式

工作坊教學具有較高的靈活性,可以融合多種教學方式。在算法介紹方面,可以以多媒體教學素材(如幻燈片和短視頻等)為主,必要的公式和原理示意圖采用板書形式。在該過程中,建議特別突出“師生交互性強”這一教學特點,鼓勵學生帶著疑問進行學習,不強調具體數學公式的推導,應注重算法原理設計的出發點,使學生真正明白前沿算法相較于傳統算法的性能優勢和研發必要性。在編程實操方面,可以采用“編程馬拉松”的形式,通過特定的數據問題鍛煉學生的數據思維和編程能力。該部分內容建議從學生感興趣的領域(如圖像識別、網站推薦機制等)出發,逐漸過渡到建造領域面臨的特定問題,同時在相關數據分析案例中應強調數據驅動的決策方式及計算機語言編程的效率優勢,進一步促進學生對前沿技術的學習興趣。

綜上所述,可針對每一類代表性算法設計出相關的數據分析實操內容。比如,在神經網絡和深度學習算法的教學過程中,作者首先選取圖像識別領域的數字識別問題為案例,讓學生通過編程設計不同結構的全連接神經網絡,明晰網絡層數和節點個數對識別精度的影響規律。其次,介紹基于卷積神經網絡的模型形式及其實現方法,通過對比模型精度使學生更好地了解卷積神經網絡的設計初衷及其在處理圖像數據上的性能優勢。最后,以建筑能耗預測為對象,介紹循環神經網絡在處理時間序列數據上的獨特優勢。通過以上環節,學生不但可以了解神經網絡類模型的主要形式,同時也理解了不同模型的應用場景和性能優勢。在這一過程中,作者采用“編程馬拉松”的形式帶領學生逐行編寫代碼,這一方式不但有助于啟發學生的數據思維,同時也可以讓學生更深刻地意識到計算機編程這類信息化技術的便捷性與實踐價值,提升其自主學習興趣。

在工作坊教學后半部分,學生已經具備基礎的數據分析理論基礎和實操技能。為了使學生親身體驗科研任務的全流程,可引導學生參與各種建筑人行為檢測案例分析中,如室內占用率檢測、人體熱舒適動作檢測等。上述提及的兩種人行為檢測都是當前建筑智能運維領域的研究熱點。在室內占用率檢測的實驗中,作者首先向學生介紹相關文獻,激發學生的創造力,引導學生形成初步的實驗方案。其次,根據實驗方案,為學生配備相關實驗設備,組織學生以校內建筑為對象,開展室內環境數據與人行為信息的收集實驗。再次,作者帶領學生運用各種算法,對原始數據進行異常值檢測、異常值替換、標準化處理等數據預處理過程。最后,引導學生嘗試多種已學習的機器學習算法進行建模預測。學生之間可互相交流算法性能提升的心得。在此過程中,學生們的科研思維與算法能力得到了充分的鍛煉和提升。

四、考核機制精英化:強調信息化實踐技能和科研素質的拓展培養

工作坊教學具有精英化屬性,是傳統課堂的延續,相關學生一般具備較好的自主學習意愿和理論學習基礎。在考核機制方面,應特別強調信息化實踐技能和科研素質的拓展培養。有別于常規課程采用的理論知識考核形式,應鼓勵學生充分發揮自主學習意愿,以小組形式完成數據競賽和相關科學研究,通過實際項目考察學生的學習效果。

在數據競賽方面,可以充分利用線上數據平臺,選取學生感興趣的問題進行實操。該考核方法的好處在于:第一,相關線上數據平臺一般具有現成的數據集,不需要學生花費大量時間進行數據采集和預處理等工作;第二,相關競賽一般具有國際化用戶社區,針對不同數據分析問題的解決思路積累了大量的互動學習資源,有助于學生進一步培養自學能力,提升合作意識。

在科研素質培養方面,建議結合教師的科研項目展開研究,鼓勵感興趣的學生提前進入課題組,從事相關科學研究。這一考核方法的好處在于可以讓本科學生提前培養科研思維,了解相關領域的科研動態,提升其在文獻閱讀、實驗設計和論文寫作等方面的綜合能力。

五、結語

數字化技術的快速發展對工程管理專業的人才培養提出了更高的要求。如何在傳統的大土木類教學中有效引入各類信息化技術,培養面向智能建造和運維的復合型工程管理人才具有重要研究意義。本文以提升工程管理專業學生的數理統計能力為目標,探索了基于工作坊的新型教學模式,從教學內容、教學方式和考核機制三方面進行了實踐嘗試。其中,教學內容側重機器學習和人工智能領域的前沿知識,旨在拓展工程管理學生的數據分析知識體系。教學方式充分發揮工作坊模式的優勢,通過互動式教學和編程馬拉松提高學生對算法的理解和實踐能力。考核機制強調數據競賽和科學研究的重要性,突出精英化培養理念,進一步提升拔尖人才的信息化實踐技能和科研素質。

參考文獻

[1]羅雄文,李雯.智能建造背景下工程管理專業課堂教學改革[J].山西建筑, 2021(47):183-184.

[2]馬紅麗.智慧建造時代建筑智能化專業建設[J].土木建筑工程信息技術,2021,13(1):51-55.

[3]張恒,鄭兵云,唐根麗,丁華軍.面向智能建造的工程管理專業BIM實踐教學[J].高等工程教育研究,2021(3):54-60.

[4]孫忠梅.深圳大學本科實踐教學創新體系探索[J].中國大學教學,2010(7):77-79.

[5]閆佳,李瓊.現代學徒制背景下“聚徒教學”的探索與實踐[J].深圳信息職業技術學院學報,2019,17(2):21-26.

[6]趙振富,李盟,於秋爽,劉志剛.新時期的“聚徒教學”與醫學生創新能力培養[J].中國高等醫學教育,2012(6):35-36.

(責任編輯:張宏玉)

Practical Exploration of Workshop-based Teaching Mode for Talent Cultivation in Smart Construction and Management

Fan Cheng ?He Weilin ?Ding Zhikun

( Department of Construction Management and Real Estate,

School of Civil and Transportation Engineering, Shenzhen University)

Abstract: ?Unlike the conventional classroom-based teaching mode, the workshop-based teaching adopts the master-apprentice relation for interactive and high-level scientific knowledge dissemination. With the background of the training of engineering management professionals and the goal of expanding students' mathematical statistics knowledge system and computer programming ability, the effect of the workshop teaching mode in the cultivation of talents in the field of intelligent construction and operation and maintenance was explored, and reform ideas were put forward from the level of teaching content, teaching method and assessment mechanism.

Key words: Workshop-based teaching; Data analysis; Smart construction; Practice-based teaching; Research abilities