基于生生互助的班級德育模式略探

盧成水

【摘? ?要】互助是一種心理咨詢的模式,將其引入德育實踐,構建以學生為中心的班級德育模式,有助于德育工作的順利開展。實施生生互助德育模式的過程中,教師應“組建優質小組,細化互助性德育單元;搭建互助平臺,營造互動性德育氛圍;滲透自主德育,增強學生的自主性意識;優化評價機制,提升激勵性德育效能;反思教育行為,保障學生主體地位”,以此優化德育框架,提升德育效果。

【關鍵詞】生生互助;德育模式;實施策略;德育效能

德育工作必須符合學生的心理特點和年齡特征,并且要做到與時俱進。隨著社會的高速發展,學生能從各種渠道獲得知識,他們的情感、思想和個性也日漸鮮明。在小學高年級,學生傾向于同學之間的溝通交流,對于教師、家長時常表現出敬而遠之的態度。且當前的德育主要是以教師的批評、說服或榜樣的激勵等方式為主,過于注重學校、教師的主導作用。學生以聽從、遵守等形式接受德育,其德育主體地位及個人情感和意志沒有受到重視。如何改變這樣的現狀,使德育工作落到實處?互助是一種心理咨詢的模式,將其引入德育實踐,構建以學生為中心的班級德育模式,有助于德育工作的順利開展。

一、生生互助德育模式的實踐意義

(一)推動學生積極互助

互助是生物的本能,互助法則是一切生物包括人類在內的進化法則。學生具有互助傾向,能夠進行德育互助。然而,學生的德育互助受到多重因素的影響,具有隨機性、不確定性等屬性。基于班級學生的互助德育模式,有利于創造和諧的班級互助環境,減少或消除德育互助的負面屬性,推動學生積極開展互助活動。

(二)助推學生德育自治

學生德育自治指的是學生結成團體,嘗試自己管理自己。學校要為學生提供各種機會,使學生能夠自行組織團體,嘗試自我管理。需要強調的是,自治并不代表放任自流。在生生互助德育實踐中,教師指導學生組建德育小組,小組內同學相互影響,相互幫助,各小組相互監督,相互學習,以此推動德育自治。

(三)助推班級融合發展

班級建設的最終目的是讓學生獲得健康發展,而學生的健康發展又能優化班級風氣,從而形成良性循環。其中,生生互助德育模式將起到催化作用,其互助理念促使學生樂于幫助他人,使班級“長互助之風,行有德之事”。同時,學生在幫助他人的時候,也能及時審視自己的行為,完善自己,進而讓自己獲得更好的發展。

二、生生互助德育模式的實施策略

(一)組建優質小組,細化互助性德育單元

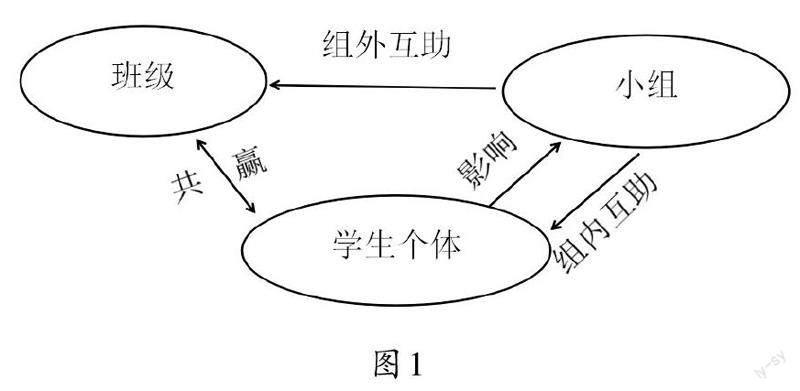

小組學習是一種教學組織方式,其目的是“減輕學生學習的心理壓力,提高學生的參與度,落實學生的主體地位,使小組的每一個成員都能獲得較好的學習成效,并對學生的人格成長提供幫助”。生生互助德育模式中的基本單元有班級、小組、學生個體,其關系如圖1。為了有效開展互助式德育,教師需要組建優質小組。

組建優質小組時,需重點關注以下幾個方面。

1.堅持目標導向。互助式德育實施的主體是學生,其工作量比較大,時間跨度比較長,學生容易失去信心,故需要組內成員的鼓勵和幫助、組外伙伴的競爭和合作來推動。對學生進行分組,能讓學生更有信心完成工作。學生在看到小組成果后,會進一步堅定信念。

2.遵循公平原則。為了促使互助式德育順利實施,教師必須遵循“組內異質、組間同質”的原則,對學生進行合理分組,體現班級管理的公平性。

3.明確職責分工。教師要對每組成員進行培訓,建立相關的制度,設立組長,將任務分配給每個組員。各組成員必須明確自己的職責,做到分工合作,認真完成自己的任務。

組建小組時應充分考慮學生的個體差異、性別差異,合理搭配,為后續活動的開展提供人員保障。教師還需加強小組培訓和思想建設,為后續互助式德育工作的開展提供制度依托和思想基礎。只有組建優質小組,細化德育單元,互助式德育工作才能順利而有效地開展。

(二)搭建互助平臺,營造互動性德育氛圍

生生互助作為一種德育方式,在實施過程中往往需要師生、生生之間的協同配合。教師要充分利用合作互助的德育環境,尋找維系良好師生關系、生生關系的紐帶,營造安全、和諧的氛圍。為此,教師需要搭建德育互助平臺。德育活動是不錯的選擇。

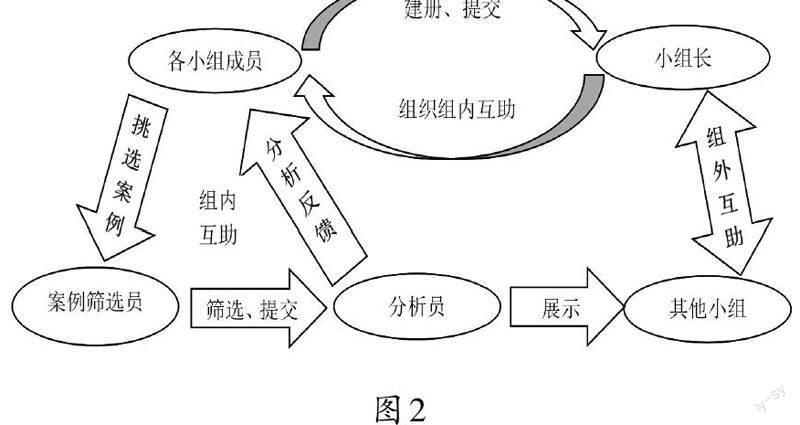

這里的德育活動是要能體現生生互助的活動。在互助式德育實踐中,學生自主設計“德育小天地”小報,建立“案例分析冊”。“案例分析冊”集合了“德育小天地”中的最優德育案例。在建立“案例分析冊”時,學生需要經歷“挑選案例—篩選分析—組內交流—組外交流”的過程,這一過程主要有以下環節,具體如圖2。

設計“德育小天地”是互助式德育實踐的基礎,而“案例分析冊”是“德育小天地”中的德育功能的延續和德育效能的升華。兩者看似是兩個平臺,實際同為一體。學生平常接觸最多的是同學。在他們的學習和生活中,做得最多的事就是合作。互助平臺的搭建,有助于幫助學生掌握正確的合作交流方法,營造有利于學生身心健康的輿論環境,糾正或減少低效的合作交流,有效滲透互助式德育。學生在設計“德育小天地”和建立“案例分析冊”的過程中,通過尋找德育小故事和榜樣人物事跡,進一步關注班級和社會動態,然后以文本的形式呈現,在班級內傳播,營造良好的班級互助式德育氛圍。

(三)滲透自主德育,增強學生的自主性意識

互助式德育是建立在生生互助的基礎上的,其本質是學生進行自我管理,隸屬于自主德育。因此,在實施生生互助式德育的過程中,教師應充分發揮學生自主德育的功能,讓學生有意識地進行德育自治。

德育要遵循“集體教育與個別教育并舉。通過集體來教育個人,又要通過個別教育來加強和影響學生集體”的原則。這里的集體教育,可以理解為對整個班級的學生集體進行教育,個別教育則可以理解為對學生個體進行教育。在生生互助式德育實踐中,互助小組是班集體與學生個體之間的橋梁。它具有雙重身份:對于班集體來說,每個小組都是個體;對于組內學生來說,小組又是一個集體。每個小組通過組外互助來影響班集體,通過組內互助來教育個體成員。學生的個人教育是由小組集體完成的,而學生間的互助又對各個小組產生影響。可見,自主德育滲透其中,集體教育與個別教育相輔相成。

(四)優化評價機制,提升激勵性德育效能

在教育教學中,及時、有效的評價能夠很好地提升學生的學習積極性,激發學生的學習動機和興趣,喚醒學生的思維活力。同樣,在班級互助式德育實踐中,恰到好處的評價也能夠為互助式德育的實施營造和諧的氛圍,促進學生的德育互助,讓互助式德育的效能得到升華。

1.組內評價。組內成員從本組設計的“德育小天地”中選出最好的一期,以備交流和展評。篩選的過程就是組內成員對其所設計的“德育小天地”進行評價的過程。“案例分析冊”的建立則是對“德育小天地”的延續和升華。其中的德育案例是從“德育小天地”里的德育小故事或榜樣人物等內容中篩選出來的最優案例。小組成員針對德育案例,給出自己的觀點并進行討論。在這個過程中,學生傳閱、篩選、討論,進行組內評價。

2.組外評比。各小組推選一名代表,從本組設計的“德育小天地”中挑選出最好的一期,結合相應的“案例分析冊”,進行現場展評,并完成評比。同時,評委對各小組的展評及挑選出來的“德育小天地”進行評價,并按照擬定的評分細則進行打分,按得分高低確定等次。

3.結果運用。在班級的墻壁上,專門設置風采展,將前面評比中獲得最高等級的“德育小天地”進行張貼,供全班同學鑒賞,由此發揮“德育小天地”和“案例分析冊”的德育功能。

在互助式德育中,對學生的評價不只是教師單方面進行的評價,而是通過“組內評價—組外評比—張貼展評”等過程對學生進行的全方位的評價。全新的評價機制讓評價的氣氛熱鬧而不失和諧,師生共同參與,且樂在其中。學生在評價中成長,在篩選德育案例的過程中得到能力的提升,并在所篩選德育案例的正向引導下獲得良好的熏陶和主觀意識上的自我肯定。

(五)反思教育行為,保障學生主體地位

生生互助式德育實踐中,教師根據學生在德育互助的過程中顯現出來的問題,及時發現自己在德育工作上的不足及應該注意的地方,反思自己的教育行為,及時調整德育工作方式,結合班隊活動,處理好“主導”與“主體”的關系,讓德育效果更為明顯。

在學校舉行的“9·18勿忘國恥”愛國主義主題教育活動中,筆者設計了一堂班隊活動課。課上,筆者發現,由于與戰爭的時空距離較遠,學生不能感同身受,活動效果大打折扣。為了讓學生感受當地革命烈士的故事,筆者組織學生參觀學校的愛國主義教育基地——紅色紀念館,并提前讓學生查找相關文獻資料,在現場進行講解。通過實地參觀和同學講解,學生感同身受,并深刻認識到現在生活的來之不易。由此,本次愛國主義主題教育的效果更為明顯。

實踐證明,基于生生互助的班級德育模式能夠有效提升德育效果。在實施的過程中,教師應充分尊重學生的主體地位,從學生的實際出發,鼓勵學生互相幫助,使德育目標真實落地。

參考文獻:

[1]許傳利.教育,細節的深度反思[M].重慶:西南師范大學出版社,2011.

[2]克魯泡特金.互助論:進化的一個要素[M].李平漚,譯.北京:商務印書館,2022.

[3]陶行知.學生自治問題之研究[J].新教育,1919(10).

[4]孫朝仁.讓教學更高效:策略創新讓教學事半功倍[M].重慶:西南師范大學出版社,2011.

(浙江省湖州市長興縣第二實驗小學)