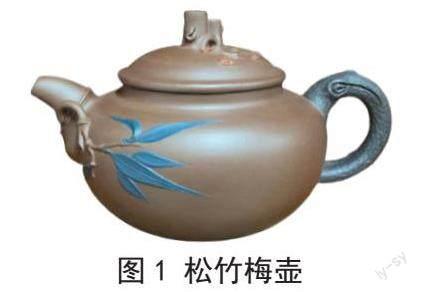

論蘊藏在紫砂“松竹梅壺”之中的摶制技巧和文化內涵

顧美萍

摘要紫砂藝術在經過數百年的世代傳承和發展之后,已經形成了完善的造型藝術和全產業鏈體系,無論是光素器、花器還是筋紋器,都展示出我們國人的精神追求和情感的寄托。從整體上來看這款“松竹梅壺”,一方面要細細地觀察它那種從大自然之中觀察而來的細節處理,抽象地融合在一把紫砂壺上面,我們能夠體會到作者的匠心獨運;另一方面這樣的花器作品更多地保留了紫砂的實用功能,在經過茶水的澆淋之后,不同的泥料色彩都能夠呈現出賞心悅目的效果,令人觀之嘖嘖稱贊,與此同時也反映出我們中國傳統文化之中豐富的內涵。

關鍵詞? 宜興紫砂;松竹梅;摶制技巧;文化內涵

北宋大文豪歐陽修在《和梅公儀賞茶》中曾經有著這樣的詩句,“喜共紫甌吟且酌,羨君瀟灑有余清”,記錄的是在用紫砂壺飲茶時的樂趣所在,是一種品茶的境界和人生的閱歷。紫砂壺自誕生之日起,就與文人雅士結下了不解之緣,藝人們除了在紫砂上面進行陶刻、泥繪的裝飾之外,還通過紫砂本身的形態來演繹出不同的植物花卉,從而把我們國人那種低調內斂的性格特征所要表現出來的情感都寄托其中。“歲寒三友”松、竹、梅是中國傳統文化中重要的意象符號,折射出文人雅士們對于東方藝術的審美要求和精神內涵的向往,這一把小小的紫砂壺把三個重要的元素都展示得淋漓盡致,讓壺友從中受益匪淺,引起心靈和情感的共鳴。

1紫砂“松竹梅壺”的摶制技巧

紫砂藝術作品“松竹梅壺”(見圖1)是在傳統花器的基礎上,更為簡約地勾勒出壺身的造型,來增加它本身的實用性,然后用不同顏色的泥料裝飾,使其更加栩栩如生。此壺壺身采用了圓器的設計,飽滿圓潤、張力十足,可以更好地讓茶葉和水進行充分的交融,最大程度地發揮出其中的滋味;壺嘴則是竹段的形態,微微胥出、出水爽利,延伸出來的竹葉貼塑于壺身,綠色的葉子迎風飄逸,帶給我們更多的清風;與之遙相呼應的壺把則是圈卷自然的松樹枝干設計,顏色是墨綠色的,上面的質感紋理深厚,有一種歲月的痕跡;短短的頸部層次分明。盡管是一件花器,但是圓器細節的處理也是一絲不茍,這樣的過渡非常能夠體現作者的功力,壺蓋壓合壺口,口蓋外延包住了壺口,更加凸顯出其中的端莊秀氣;壺蓋上面的梅花點點,采用了紅色的裝飾;壺鈕則是梅樁的處理,樹節紋理把古樸的老味都激蕩出來。在設計和摶制這件作品的時候,希望擺脫過去那種全身都是比較仿生的做法,而是盡量保留了壺身的整體性,然后在壺嘴、壺把和壺鈕的位置作點綴,貼塑手法的運用使整體效果得到完美的呈現。從整體上來看這把“松竹梅壺”,一方面作者將從大自然之中觀察而來的細節抽象地融合在一把紫砂壺之上,我們能夠體會到作者的匠心獨運;另一方面這樣的花器作品更多地保留了紫砂的實用功能,在經過茶水的澆淋之后,不同的泥料色彩都能夠呈現出賞心悅目的效果,觀之令人嘖嘖稱贊,與此同時也能夠反映出我們中國傳統文化之中豐富的內涵。

2紫砂“松竹梅壺”的文化內涵

松、竹、梅在我們中國傳統的文化意境之中具有著特殊的象征意義,松樹一般種植在比較高海拔的區域,四季常青、耐寒挺拔,展示一種積極向上、百折不撓的人生態度;竹子則是在紫砂的故里宜興隨處可見,無論是丘陵地帶的茶竹相生,還是在我們紫砂藝人的工作室中,隨處可見,竹子作為一種裝飾,其中所蘊藏的那種內直中空和人文氣質一直是引導我們紫砂匠人不斷去傳承和創新的精神動力;梅花在寒冷的冬天萬物蕭瑟,大地一片蒼茫,點點梅花凌寒盛開,于是留下了“踏雪尋梅”的千古美名。“松竹梅”的風骨是國人欣賞的那種典型品質。于是在紫砂藝術的創作中,松、竹、梅經常被組合起來,成為創作仿生花器的題材,松樹的枝葉貼塑在壺身非常自然,竹段的形態則是用來作為身筒,再加上梅花、梅樁的形態裝飾,共同構成了我們非常熟悉的“歲寒三友”的組合形態,也讓更多的文人雅士能夠在使用的過程之中體會到紫砂獨特的造型藝術。作品“松竹梅壺”非常貼切地把紫砂的實用性和藝術性有機地統一起來,當紫砂匠人們用自己的妙手來摶制仿生形態的時候,就能夠真正地體會到紫砂藝術和中國傳統文化那種交相輝映的感受,也在茶座之上凸顯出禪茶一味的文化氛圍,吸引著更多的朋友們追尋著徐徐茶香,來到紫砂的故里一探究竟,通過一把把紫砂壺詮釋人生的真諦。

3結語

紫砂器型之中關于“歲寒三友”的題材層出不窮,也讓我們廣大的壺友產生了一定的審美疲憊,因為花器在長時間的使用之后會有一種不耐看的感覺,然而這件作品卻獨辟蹊徑地把壺身保留了光素器的特征,然后在上面錦上添花地點綴,在這樣的設計理念和摶制技藝支撐下,可以展現出紫砂實用性和藝術性的完美統一。

參考文獻

[1]朱永忠.淺談紫砂花器創作的構圖布局[J].江蘇陶瓷,2014(3):30-31.