指向適宜融合的普通學校課程建設與教學調整

呂伏安

【摘 要】 南京市蓮花實驗學校作為南京市融合教育示范校,秉持“讓每一個生命自由舒展地成長”的育人目標,在融合教育理念和政策指引下,近年來在課程設置、課程實施、課程評價等方面深入探索,努力為每個孩子提供公平而有質量的教育,不斷提高辦學育人水平。

【關鍵詞】 適宜融合;課程設置;課程實施;課程評價

【中圖分類號】 G760

《“十四五”特殊教育發展提升行動計劃》強調,“尊重殘疾兒童青少年身心發展特點和個體差異,做到因材施教,實現適宜發展,讓殘疾兒童青少年和普通兒童青少年在融合環境中相互理解尊重,共同成長進步”。作為南京市融合教育示范學校,南京市蓮花實驗學校小學部(以下簡稱學校)秉持“讓每一個生命自由舒展地成長”的育人目標,強調課程建設應當滿足每一個學生發展的需要。在融合教育理念和政策指引下,學校近年來在課程設置、課程實施、課程評價等方面深入探索,努力為每個孩子提供公平而有質量的教育,不斷提高辦學育人水平。

一、豐富課程設置

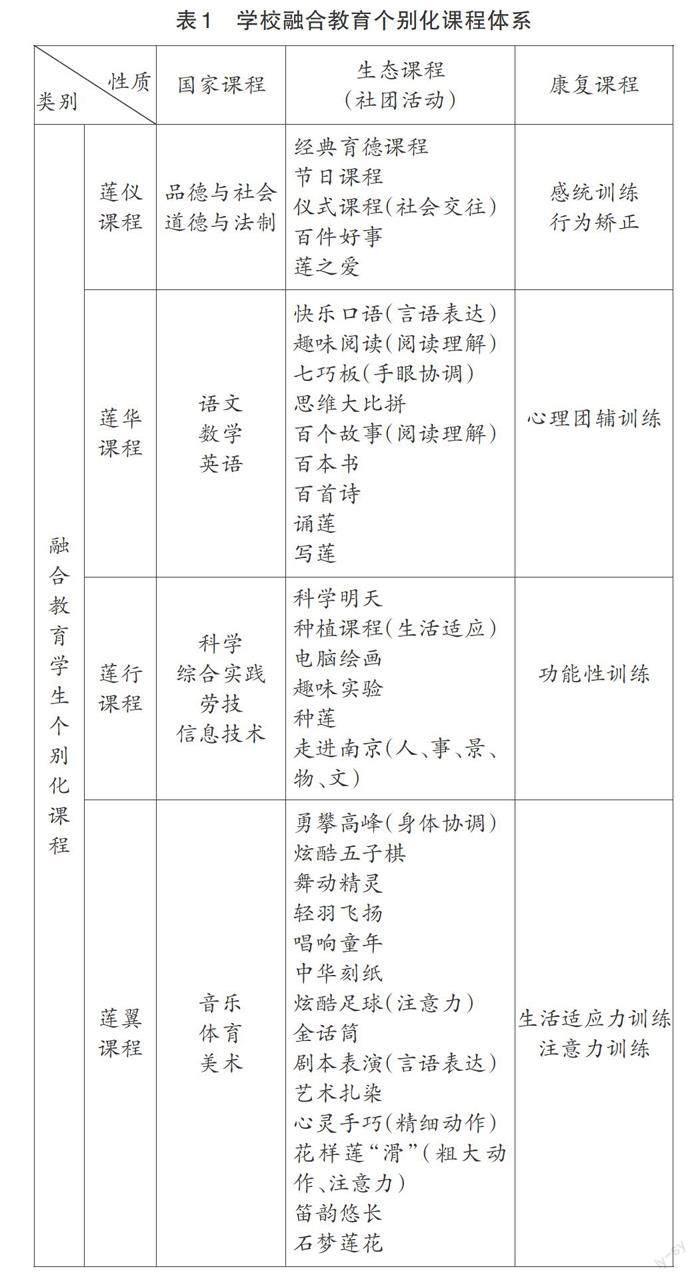

課程是育人的載體。課程越豐富,學生選擇的余地就越大,學生發展就有更多的可能。尤其是特殊需要學生,更需要豐富的課程供他們選擇。學校在開發校本課程時,根據學生個性需求和教師專業特長開設了不同類型、不同內容的課程30多項,力求讓每一位學生都能夠參與到自己感興趣的課程中,滿足其個性發展的需求(見下頁表1)。

由于普通學生和特殊需要學生課程目標層次不完全一樣,課程性質自然有所區別。面向普通學生的課程具有基礎性、拓展性、研究性的特點,面向特殊需要學生課程的特點是基礎性、層次性、補償性[1]。基于兩類課程性質的差異,學校的課程樣態分為3類。國家課程凸顯基礎性,生態課程凸顯拓展性、層次性、研究性,康復課程凸顯補償性。這樣的課程樣態在關照普通學生的同時兼顧特殊需要學生,是實施融合教育的具體體現。

學校在“蓮”文化的框架下設置了蓮儀課程、蓮華課程、蓮行課程和蓮翼課程四大課程體系,涵蓋了“德、智、體、美、勞”所有學科內容和學校活動。課程結構采用“1+N”形式,其中“1”指國家課程;“N”指拓展課程和研究性課程(包括綜合、實踐課程),在保證國家課程開齊開足的基礎上,向外拓展延伸,對國家課程起到增益提效的作用。譬如英語學科由“快樂英語(國家課程)+微課堂(拓展課程)+英語劇場(綜合課程)”3部分組成;語文學科由“思維語文(國家課程)+為你而語(拓展課程)+‘語你同行(實踐課程)”3部分構成。這樣的課程結構集知識性、趣味性、實踐性于一體,滿足了不同學生的學習需求,為特殊需要學生打開了多樣的世界。

二、優化課程實施

課程實施是落實育人目標的關鍵環節和重要保障,學校細化課程標準,合理開發課程資源,推進國家課程校本化實施,保證多個層面的學生在共同學習的基礎上各有所得。

一是在有特殊需要學生的班級,學校采取雙目標體系培養。除了面向普通學生的常規目標體系外,還依據個別化教育計劃和特別需要學生的課程評估結果(根據《普通學校特殊需要學生課程評估工具》),制訂學期教學計劃,再根據計劃制定單元目標、課時目標、版塊目標。雙目標運行著力構建更具體、更適切的個性化課程目標,以目標為導向提高學生學習效益;同時對教學資源進行篩選、調配、轉化等,讓每一位學生都能夠受益。如視力障礙學生使用大字教材替代普通教材;教師調適課件的顏色,讓色彩障礙學生更為舒適地欣賞課件內容;對智力障礙學生,教師在教學設計時有針對性地準備符合他們學習特色的內容,讓他們能夠得到最好的發展。

二是學校根據IEP和課程評估,對特殊需要學生采用行政班和學科班雙軌運行機制,實施走班上課。同時,學校根據特殊需要學生不同障礙類型和障礙程度,對現有教學內容采用變通、簡化、替代等方式,實現課程內容的動態調整,滿足特殊需要學生的個別化需求。學校要求教師在設計作業時根據特殊需要學生的學習目標,在普通學生作業基礎上適當調整作業內容及形式,將目標、內容和練習三者有機統一,實現“教、學、評”一體化,促進特殊需要學生自主發展。

三是學校依據課程特點和特需學生的需求,采取必修與選修課相結合的教學模式。如生態課程依據學生前備能力和適應現狀,以適應未來常態生活環境為導向,提供適合其教育需求的個別化教育課程[2]。生態課程注重和生活對接,內容貼近生活,保證學生能夠熟悉環境、適應生活、創造生活。生態課程中有必修課,低年段學生必修“花樣蓮滑”輪滑課程,中年段學生必修“笛韻悠長”竹笛課程,高年段學生必修“石夢蓮花”石頭畫課程。這些課程動靜結合,如輪滑課程特別適合粗大動作不協調的特殊需要學生的康復訓練,為他們提供了展示自己的舞臺。一名特需學生參加學校輪滑課程訓練后,肢體肌肉運動能力及協調能力都得到很好的鍛煉,現已成長為市輪滑隊隊員。選修課采取雙向匹配的策略。學校在課程設置時對課程適合什么樣的學生人群進行標注,明確課程的選配對象。特殊需要學生可以根據課程的指向和自己的需求選擇適合自己的課程,針對性地開展訓練以彌補自己的短板,同時也可以選擇自己喜歡的強項進行訓練。這樣的選課機制使課程的匹配度更高,針對性更強,效果自然更好。

康復課程是為特殊需要學生提供的“個別化定制”課程,一生一案。學校根據每一位學生康復的差異化需求,組織師資力量,引進專業人員,研發并開設具有針對性的康復訓練課程。有些普通兒童也喜歡這樣的項目,我們就讓他們一起參與到活動中,加強融合。學校細化殘障類別,根據不同學生的特點在訓練指導上跟進、完善,引進更多設備,設置更多的訓練情境,為特殊需要學生提供輕松、有趣的訓練項目,提高康復訓練的效果。比如本學期學校引進了注意力訓練、神經反饋訓練、邏輯思維訓練、生活適應能力訓練等課程,以幫助不同需要的學生補償缺陷,挖掘潛能,健康發展。

在3類課程的實施過程中,根據課程形態和特殊需要學生的需求,教師對組織形式不斷進行調整、優化,引進各類資源,達到最佳效果。一是集體教學。這種組織形式在國家課程實施中應用較多。融合需要集體,只有將特殊需要兒童置于集體中,才能達到融合的真正目的。二是小組學習,在生態課程和國家課程實施中都有應用。同伴互助是融合教育重要的支持策略。特殊需要兒童和普通兒童在小組合作的過程中合理分工,分頭行動;共同研討,集體匯報;互幫互學,共同提高。三是個別輔導,主要應用在學業輔導和康復訓練課程中。學校特聘專業人員、退休教師、資源教師,聯合家長力量,對特殊需要兒童進行個別指導,幫助他們迅速提升。

三、開展多元評價

學校采用多維度指標對特殊需要學生進行評價,開展針對性的學業評價、指向康復訓練的功能性評價、參與社團活動的適應性評價等,形成綜合素質報告。其中學業評價主要依據特殊需要學生的學習目標,在普通學生評測內容的基礎上進行調整、刪減、替換,保證目標和評價的一致性,促進學生發展。

學校打破一張試卷大家測的刻板評價,注意為不同需求的學生提供不同的評價方式,契合學生的優勢智能,展示各自特長,為他們的健康成長賦能。同時強調評價不僅僅關注結果,更要關注過程,例如在課堂中評價學生的注意力,在競賽中評價學生的意志力,在活動中評價學生的表現力等等,傳遞正向期待,讓評價產生積極影響。

學校同時為特殊需要學生搭建更豐富的自我展示平臺。在全校師生面前為獲獎特需學生頒獎,為有藝術特長的學生舉辦個人專場展演,推薦擅長古詩文的同學參加江蘇衛視的古詩詞節目等……

課程與教學調整是適宜融合的必由之路,我們一直在努力。

參考文獻:

[1]吳慶華,鄧大龍.隨班就讀課程調整的實踐困境與優化路徑[J].中國教育學刊,2022(6):55.

[2]楊梅.關于生態課程觀融入特殊兒童個別化教育的思考[J].文教資料,2009(7):157-159.

(作者單位:南京市蓮花實驗學校小學部,210041)