低年級數學教學中融入全景式教學方法摭談

朱海湘

【摘 要】全景式的教學模式有其自身的特點,突出多元的內容、結構化的呈現方式。運用全景式教學,學生各個方面的感官都能調動起來,“解放學生的眼、手、耳、腦、時間、空間”;班級中的所有學生都能參與到學習中去,成為學習的主體;學生有機會全面體驗生活,開闊視野,自立自強;學生擁有了多姿多彩的童年,無論學生學業成績如何,都會在活動中找到自己的角色,樂在其中。

【關鍵詞】全景式教學 小學低年級 數學教學

全景式教學活動,強調學生自主活動、主動探究、伙伴合作,還主張將社會生活資源與教育相結合。全景式教學的基本結構可以概括為情境創設、發現問題、探索研究、評價反饋、成果交流這五個步驟。通過踐行全景式教學,可以讓學生在真實情境中學習,在小組合作中發展能力,在實踐活動中解放自己,在互動評價中樹立自信,從而培養學生成為自信、自立的人。

一、運用全景式教學,讓學習真實

在蘇教版數學一年級下冊的教材中,有“認識人民幣”的內容。教學時教師要舉例出示人民幣實物或圖片,讓學生先觀察生活中常用的各種人民幣。現在的家長在購物時多采用“支付寶” “微信”等進行付款,學生不常見到真實的人民幣。有學生說,在超市見到過面值100元的紙幣,坐公交時見到過面值1元的硬幣,但是面值1角、2角、5角的人民幣很少見到,有的學生甚至從沒見過1分、2分、5分的人民幣。在練習中,由于對人民幣的種類認識不足,學生會出現將“付給營業員5角錢”換算成“付1張2角的紙幣和1張3角的紙幣”的錯誤,很顯然,我們國家沒有面值3角的人民幣,“3角”應該換算成3張(枚)1角,或1張(枚)1角和2張(枚)2角。學生對人民幣種類的認識不清,很有可能會影響學生進一步學習人民幣單位的換算。在教學過程中,教師要建立真實的生活場景,幫助學生獲得更多有用的信息,也讓真實的問題在學生的頭腦中產生。

數學教材中有“小小商店”這一綜合與實踐活動,以教材為“窗”,推開這扇“窗”,可以模擬建立一個小鎮,小鎮上有“熊貓超市” “兔小姐銀行”,角色都由學生扮演。超市當中的“經理”負責進貨、定價,“營業員”負責銷售、結賬,“理貨員”負責分類、整理。教師先給每個學生發放一定數額的人民幣(仿真)。“銀行行長”可以讓教師擔任,學生通過自己的表現從教師這里掙得人民幣。也可以到“兔小姐銀行”存錢、借款,“銀行經理”負責確定存入多少錢,“職員”負責辦理業務。在實踐中,學生經歷一系列換幣、找幣的過程。在活動之后,要讓學生盤點一天的成本、利潤,借此總結、體會“付出的錢” “物品的錢” “找回的錢”這些數量之間的關系。

真實的生活產生真實的情境,真實的情境生成真實的問題。數學的內容、問題、形式都與生活息息相關,教師當然不能編造問題,要從社會生活中提取數學問題。數學與現實生活的全景綜合,讓低年級學生對人民幣有了清晰的認識,學會如何理財、變廢為寶。將社會中的各類情境“搬”入學校,學生可以對生活中常見的職業有所了解,從而在解決各類真實的社會問題的過程中,鍛煉他們的能力,享受合作的成功。

二、運用全景式教學,讓學習“解放”

全景式課堂用問題作為引領,圍繞項目活動展開,學生是參與的主體,教師作為指導者。

例如,“垃圾分類”已成為社會的新時尚,數學學科的學習可以延伸到生活中的時尚項目,以此來吸引學生。考慮到學生已掌握的統計知識,可以讓三年級學生每5~6人自由組成一個小組,每個小組研究一個小課題。首先,要求學生學習一下本市生活垃圾的四分類方法,讓學生掌握一定的基礎知識。然后,學生可以統計一個家庭在一個月中產生的垃圾數量。在分別記錄“廚余垃圾” “有害垃圾” “其他垃圾” “可回收物”數量的過程中,教師要給予一定的指導,讓學生統計標準,用“重量”而不是“個數”來計算。最后,組織學生在課堂上交流。還可以在課堂上引申一些問題,進行思考:哪些垃圾是可以回收利用的?讓可回收物在家庭中再利用之后,再進行家庭垃圾數量的統計,畫出相應的折線統計圖,觀察變化的規律,體悟變廢為寶,養成生活好習慣。

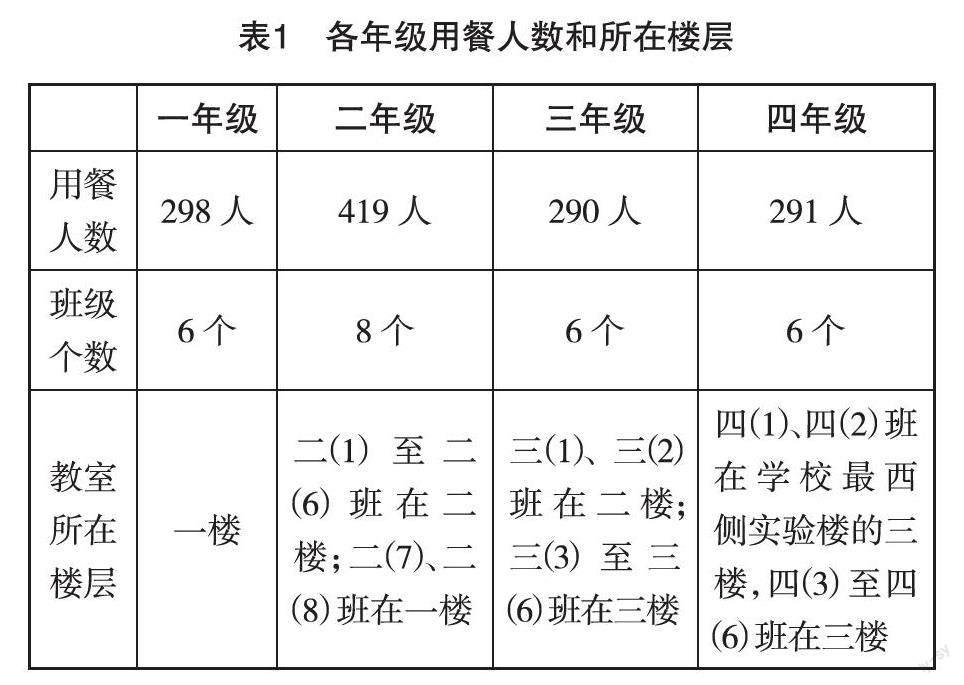

又如,在食堂用餐訓練中,可以讓學生完成一個小項目:怎樣實現最優的排隊順序,避免食堂門口擁堵?教師引導學生統計現有的用餐人數、各班級所在的位置,如表1:

要求學生根據各班的人數、樓層所在位置,去優化排隊順序,安排每個年級、每個班級中午用餐的時間。

這樣的實踐,可以讓學生走出教室,走到生活當中去觀察、動手、思考、調整,感受到數學的價值,不僅開闊了學生的眼界,還釋放了學生的發展空間,學生有機會在日常生活中了解自我,建立道德人格,全面發展學生各方面的能力。

三、運用全景式教學,讓學習自主

全景式教學以自主、合作、探究為教學活動的核心。陶行知先生將自己的名字由陶知行改成了陶行知,因為他認為不是知道了才去行動,而是實踐了才會知道。由此可見實踐的重要性。

在教學“認識周長”這一課時,教師要讓學生理解“周長是指圖形一周邊線的長度”。可以給學生拋出一個問題:怎樣測量樹葉的周長?要求學生小組活動,采摘、測量、評價他人的方法。在輕松和諧的學習氛圍中,學生平等對話,合作交流,深度進入學習活動。有的學生認為,可以慢慢地轉動尺子,沿著樹葉不規則的邊測量;有的學生認為可以把樹葉貼著尺子邊滾動一周進行測量;有的學生認為可以用手去估計;等等。這些方法都測量得不夠準確。自主、合作、探究不是要排斥教師監控、指導、講授,這時,教師就可以適時點撥:有沒有更好的方法幫助我們測量得更準確?可不可以把不規則的、彎曲的樹葉周長轉化為可測量的、直直的邊?引導學生用線貼著樹葉一周,再拉直測量,滲透“化曲為直”的思想。

在此活動之后,教師可以給學生設置特定的拓展活動——“不一樣的測量”:我們教學樓的周長大約是多少?你準備怎樣測量?可以用我們身體上的尺測量嗎?這一活動是數學內部領域的全景綜合,學生會有多種估計方法:一拃長、一步長、一庹長。這樣的教學活動,調動了學生的所有感官,手動起來,腦轉起來,嘴巴說起來。教師和學生一起努力,平等交流,教師成了學生的合作者、探索者。

在此過程中,學生需要評價同伴的方法,改進自身的方法,共同努力,一步一步地將測量方法優化。在這樣的活動中,知識的掌握已不是唯一的評價依據,綜合運用多種教學和評價手段,讓學生在“與我相關的一切”中發現自己的優良品德,促進學生建立自信,學會欣賞他人,進行道德的自主建構。

四、運用全景式教學,讓學習全面

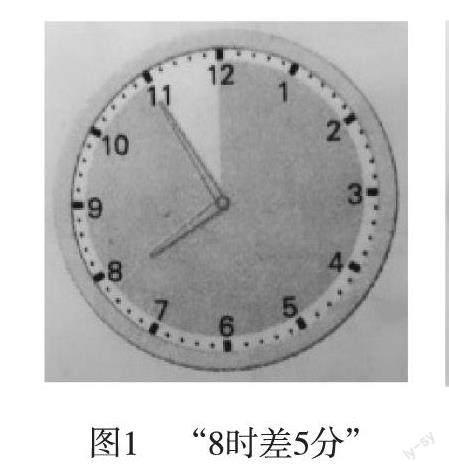

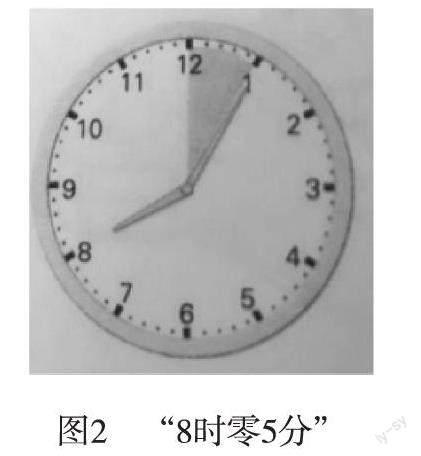

每個學生都是獨特的人,學習風格都有自身的特點。全景式教學可以包容兒童多樣的學習風格,面向全體學生。例如,在蘇教版數學二年級下冊“認識鐘表”這一課中,有這樣的題目:比較下面兩幅圖中的時間。

這兩幅圖表示的是“8時差5分”“8時零5分”兩種時刻。圖“8時差5分”中的時針幾乎精準地指著8,學生在看鐘表的時候很容易看成是8時多,有的學生就會寫成“8時55分”。實際上,“8時零5分”是8時整再過了5分鐘,“8時差5分”是再過5分鐘就是8時整,是7時55分,這兩個時刻都接近8時。

教師可以出示這樣的一個項目:研究本周周一至周日7天內你在“8時差5分”和“8時零5分”兩種時刻分別在做什么(8時整正式上早讀課)。讓學生分小組記錄,再組織課上交流,出示不同的圖片討論:這幅圖上的小朋友在做什么?有可能是在“8時差5分”做的嗎?有可能是在“8時零5分”做的嗎?這是早上的“8時差5分”還是晚上的“8時差5分”?這兩種時刻相差多久?你在什么地方也看到過這樣的時刻?

最后,再讓學生說說自己的感受。要求學生做題時更加嚴謹,并且教育他們學會珍惜時間。

在全景式的課堂中,學生們都有機會積極參與,每個學生都成為自己學習的建設者。知識與技能、過程與方法、情感態度價值觀的目標是全景式教學關注的重要方面,教師通過豐富多彩的全景式教學活動,豐富了學生情感,拓寬了學生視野,提升了學生解決問題的能力,同時讓學生擁有快樂、充實的童年。