大學英語混合式教學模式下學生外語情緒研究

摘 要:本研究旨在分析非英語專業學生外語學習過程中的三種典型外語情緒,即外語愉悅、外語焦慮及外語無聊,了解學生在大學英語混合式教學模式下的外語學習心理總體情況,探索學生因素與三種外語情緒的相關性。研究表明,學生在大學英語混合式教學模式下有著中等程度的外語愉悅和外語焦慮情緒,中等偏低的外語無聊情緒。學生的民族、專業、英語自評水平與上述三種情緒有關。研究結果為拓展外語情緒研究,融合積極心理教育與外語教育教學研究提供了啟示。

關鍵詞:外語情緒;積極心理學;大學英語教學

作者簡介:郭秋玉,貴州民族大學。

一、引言

外語教育不僅僅在于外語知識和技能的傳授、文化的交流傳播,更需要重視的是人的培養。積極心理學關注人的潛在優勢和積極心理,正是以人為本、知情并重的體現,與倡導全面發展的素質教育理念相契合,與立德樹人根本任務相吻合。近十年來,結合心理學及應用語言學的學科特點,基于積極心理學視角的二語習得研究在國內外學術界如火如荼地開展,不少外語教育研究者逐漸意識到外語情緒對語言習得的重要意義,二語研究領域掀起對“情緒”的研究熱潮。外語情緒包含愉悅、焦慮、無聊、倦怠、自豪、平靜、愛、期望、羞愧等一系列學生在外語學習過程中的情感體驗。其中,外語愉悅及焦慮情緒為核心研究熱點,外語無聊情緒近年來也頗受學界青睞。研究積極心理學視角下的外語情緒旨在提升大學英語教學中的積極情緒體驗,挖掘學生的內在潛力和優勢,激發學生的主動性和積極性,幫助學生在專業領域學習和應用英語。

二、外語情緒理論基礎及相關研究

積極心理學的一大奠基理論為拓展-建構理論,該理論認為積極情緒和消極情緒具有特定的功能和作用。積極情緒能夠拓展個體在特定情境下的思想、認知、行為等,當個體的積極情緒累積時,其建構的思維行動資源也隨之擴展,進而為個體建構長期資源。消極情緒則會收縮個體資源。該理論認為,積極情緒能夠消解、緩沖消極情緒帶來的影響。此外,控制—價值理論對外語情緒的成因具有指導意義。該理論從效價、活躍度及指向目標三個維度解釋了學業情緒,如外語愉悅是正性、高喚醒的過程型情緒,焦慮是負性、高喚醒的結果型情緒,而無聊是正性、低喚醒的過程型情緒。該理論認為,積極的學業情緒有助于學生學業成績的提高,而消極學業情緒則限制學生的認知及行為,從而負向影響學生的學業成就。因此,關注學生情緒體驗一方面能為其拓展個人資源,助于其提升學業成就,同時促進其幸福感的提升,促進其積極人格的建構。

外語愉悅和焦慮是外語課堂中常見的兩種情緒,過去的研究表明外語愉悅和外語焦慮兩種情緒呈顯著負相關關系,且相互獨立。李成陳等學者研究發現,約92.6%的中國大學生在英語學習中有無聊體驗,而無聊情緒不利于激發學生的學習動機、課堂教學有效開展等。然而,相比于對外語愉悅和焦慮情緒的研究,對外語無聊情緒仍處于起步階段,還需進一步考察其成因及對外語學習的影響。既往研究指出,外語情緒受到學生內在因素(如年齡、性別)及外在因素(如環境)的影響,其中焦慮受到更多內在因素的影響,而愉悅受到更多外在因素的影響。本研究既關注學生的內在因素,即學生的性別、民族、專業等,也關注外部因素,即大學英語混合式教學模式下學生的外語情緒。研究發現年齡對外語愉悅有預測作用,對外語焦慮卻沒有。另外,英語自評水平較高的學生愉悅程度較高,焦慮程度較低。李成陳研究發現,外語愉悅與多個學生內部變量和教師相關變量呈正相關,而與學生年齡及其開始學習外語年齡呈負相關。以上研究均表明,學生內外部因素對外語情緒有一定影響,亟需更多實證來深入研究不同學習者變量與外語情緒之間的關系。

雖然現有基于積極心理學的外語情緒研究積累了一定的理論成果,國內積極心理學融入二語習得研究領域仍屬于發展上升期,但由于該領域話題的豐富多樣性,尚有相當豐富的話題等待探索,在文化背景、研究設計、研究對象、研究工具等方面有較大發展前景。目前,尚未有研究聚焦大學英語混合式模式教學下民族院校學生的外語情緒。由于不同民族之間存在地理、語言環境、文化、經濟條件等差異,開展有關民族地區學生外語研究有助于全面了解各民族地區學生的異同,為未來相關領域理論研究和實踐提供參考。

三、研究設計

本研究試圖探索大學英語混合式教學模式下非英語專業學生的外語情緒,以促進學生的積極情緒生成,改善消極情緒體驗,從而提高師生幸福感,提升外語教學的有效性。因此,本研究主要探討以下三個問題:

學習者外語愉悅、焦慮及無聊的總體情況如何?

三種外語情緒間呈何種關系?

學生的性別、民族、年級、專業、年齡、學習英語年限、自評英語水平在多大程度上與三種外語情緒相關?

(一)研究對象與背景

筆者于2022年7月至8月采取網絡問卷調查對我國西南地區一所地方民族院校非英語專業學生進行便利抽樣及雪球式抽樣,最終獲得有效受試者366名。 其中男生153名(占比41.8%),女生213名(占比58.2%),漢族學生177名(占比48.4%),少數民族學生189名(占比51.6%)。學生所在年級分布為:大一31名(占比8.5%),大二250名(占比68.3%),大三68名(占比18.6%),大四17名(占比4.6%),平均年齡為20.78歲(標準差為1.08)。藝術類專業(音樂、體育、美術等)學生230名(占比62.8%),非藝術類專業136名(占比37.2%)。抽樣時,所有受試者均修讀過或正在修讀大學英語這門公共必修課程。該課程采取線上線下混合式教學模式,每周2課時線下教學,1課時線上自主學習,旨在培養學生的英語綜合應用能力及跨文化交際能力。

(二)研究工具

本研究采取以組合式調查問卷為工具的量化研究,由37個題項構成,包含背景信息、外語愉悅量表(中文修訂版)、外語課堂焦慮量表、外語課堂無聊量表。其中,背景信息包含受試者性別、民族、年級、專業、年齡、學習英語年限、自評英語水平。外語愉悅量表(中文修訂版)是針對中國外語學習者修訂編制的,為李克特五級量表,包含三個維度的愉悅程度(個人、教師、環境),共計11條目。其信度和效度均被過往研究驗證,為有效研究外語愉悅量表。在本研究中,該量表的內部一致性信度為0.892 (n=366)。外語課堂焦慮量表借鑒Dewaele and MacIntyre改編自Horwitz et al.的李克特五級量表的8個題項,其保留了原始量表的信度和效度,并已在多項研究中得到驗證和使用,量表內部一致性較高(Cronbach's alpha=0.82)。外語課堂無聊量表是李成陳等學者編制的外語無聊量表中的一個子量表,共包含8個條目,在本研究中的內部一致性信度高為0.959,為有效量表。

(三)數據處理與分析

本研究采用SPSS統計軟件對定量數據進行分析,復合問卷按“非常同意”= 5、“同意”= 4、“既不同意也不不同意”= 3、“不同意”= 2、“非常不同意”= 1進行編碼,分數越高表明學生外語愉悅、焦慮及無聊水平越高。

四、研究結果及討論

(一)外語愉悅、焦慮、無聊的總體情況

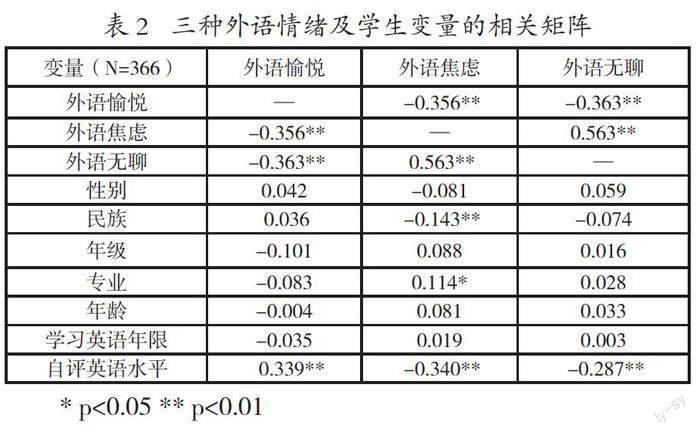

為了解混合式教學模式下學生外語愉悅、焦慮及無聊的總體情況,本研究使用統計軟件 SPSS 26對三種外語情緒變量進行描述性統計及正態分布檢驗,分析結果如表1所示。

從均值來看,本研究受試者的外語愉悅和外語焦慮都處于中間區域(33-44,24-32),外語無聊處于較低區域(24-32),民族院校學生有著中等水平的外語愉悅和外語焦慮情緒,中等偏低水平的外語無聊情緒。這與過去研究我國高中生外語學業情緒特征及研究大學生網課外語學習情緒的結論基本保持一致。外語愉悅中的三大因素,學生的愉悅情緒受個人因素影響遠低于外在因素(包含教師及環境因素)。從偏度和峰度看,三種外語情緒總體水平基本遵循正態分布規律。表1中的中位數和眾數反映了受試者三種外語情緒的總體特征,而分值區間及標準差的不同主要體現了學生在外語學習時情緒體驗的個體差異。因此,教師應該主動關注學生外語情緒來源,為學生創設愉快和支持性的課堂氣氛,給予學生積極的反饋,促進學生投入外語學習,從而提高外語教學效果。總的來說,中國外語學習者在語言學習過程中既感受到愉悅,也感受到焦慮,而無聊情緒水平略低。外語學習是復雜動態的過程,了解學生情緒有助于提高教學實效,從而促進外語學生的進步。

(二)外語愉悅、焦慮、無聊情緒間的相關性

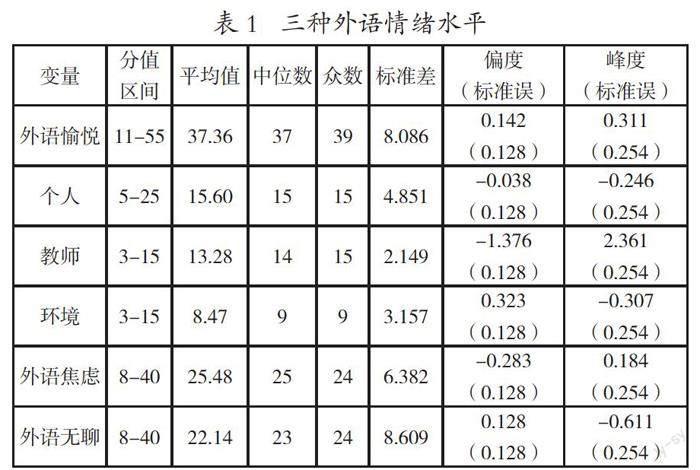

本研究對三種外語情緒進行Pearson 相關分析,結果如表2所示,外語愉悅、焦慮、無聊情緒均顯著相關。其中,愉悅與焦慮、無聊呈小到中等程度顯著負相關,焦慮與無聊情緒呈中等程度顯著正相關。這表明學生在外語學習過程中獲得的積極體驗越多,較少會產生焦慮或無聊的情緒,但這并不意味著不存在焦慮或無聊情緒。根據控制價值理論的三維分類,外語情緒是多維度的,而非從單一維度來反映積極或消極情緒。因此,三種情緒的相關性還需更多實證研究來支持。

(三)外語愉悅、焦慮、無聊與學生變量的相關性

通過分析研究學生變量與三種外語情緒的關系可知,學生的性別、年級、年齡及學習英語年限與三種外語情緒均沒有相關關系。學生的民族與外語焦慮呈現顯著負相關(r=-0.143,p=0.006),與外語愉悅和外語無聊無相關性。利用獨立樣本t檢驗去研究民族因素對于外語焦慮的差異性,民族對外語焦慮呈現出0.01水平顯著性(t=2.755,Cohen's d=0.288,eta2=0.061),具體對比差異可知,少數民族學生的平均值(26.37)明顯高于漢族學生的平均值(24.54),這是以往研究從未發現的。少數民族學生受到不同的語言、文化、環境、風俗習慣的影響,其在教育條件、文化背景、行為習慣等方面與漢族學生有所不同。從語言遷移角度來看,少數民族學生在學習外語的過程中,不僅受到本民族語言的影響,同時也受到漢語遷移的影響,因此在外語學習過程中更容易產生焦慮情緒。未來可以進一步探索少數民族學生外語焦慮的原因或外語學習過程中少數民族語言遷移現象的影響,對比少數民族語言文化與外語語言文化之間的異同,以了解如何幫助少數民族學生緩解語言學習焦慮,以提高學生的外語學習成效。

學生所學專業與外語愉悅及外語無聊沒有顯著性(p>0.05),意味著藝術類專業學生及非藝術類專業學生的外語愉悅和外語無聊情緒均表現出一致性,并沒有差異。然而學生所學專業對于外語焦慮呈現出0.05水平顯著性(t=-2.185,p=0.030,Cohen's d=0.236,eta2=0.013 ),藝術類專業學生的平均值(24.93) 低于非藝術類專業學生的平均值(26.43),這也許與藝術類專業學生自身特點及外在因素相關。藝術類專業學生通常思想活躍,情緒飽滿,富含想象力和創造力,相較于非藝術類專業學生,其在思維模式、認知模式方面具有特殊性,其更能激發出積極情緒,然而兩者之間具體差異的產生原因還需更多研究來解釋說明。

學生自評英語水平(1分-100分)與外語愉悅、焦慮及無聊情緒的相關系數值呈現出顯著性。具體來看,和外語愉悅之間的相關系數值為0.339,并且呈現出0.01水平的顯著性,這說明自評英語水平和外語愉悅之間有著顯著的正相關關系。自評英語水平和外語焦慮及外語無聊之間的相關系數值為-0.340及-0.287,均呈現出0.01水平的顯著性,表明該項和外語焦慮、無聊有著顯著的負相關關系。

為進一步驗證三種外語情緒是否能預測學生自評英語學習成效,將三種情緒作為預測變量,自評英語水平作為結果變量鍵入回歸模型,模型通過F檢驗(F=37.282,p=0.000<0.05),說明模型有效。針對模型的多重共線性進行檢驗發現,模型中VIF值均小于5,意味著不存在共線性問題;并且D-W值在數字2附近,因而說明模型不存在自相關性,樣本數據之間并沒有關聯關系,模型較好。95%置信區間均不包括0,表明顯著結果有效。具體來看,外語無聊對學生自評英語水平無顯著預測作用,而外語愉悅及外語焦慮有共同預測作用。其中,外語愉悅對學生自評英語水平具有正向預測作用,而外語焦慮具有負向預測作用,這與針對網課環境和傳統線下外語課堂的研究結果部分吻合。

在本研究中,外語無聊情緒對學生自評英語能力無影響,這也許與無聊情緒的內在特征或混合式教學環境有關。無聊感是消極、低喚醒、過程性的負性學業情緒,自評英語水平側重于學習成效和收獲,是學生對學習過程的總結。在回顧英語學習時,學生的愉悅體驗及焦慮情緒更容易被喚醒,對學生的意義更大,而無聊情緒通常與特定情景或狀態有關,或是個體的固定傾向,因此對學生自評英語水平無影響。此外,本研究基于線上線下混合式教學模式,與過往研究的環境有一定差異,混合式教學模式突破傳統教學模式的局限性,融合網絡信息技術,賦予學生外語學習主導權,鼓勵學生充分發揮自身潛能,激發學生的學習主動性。這在一定程度上豐富了學生的學習體驗感,自評英語水平越高表明學生在混合式教學模式下獲得的積極體驗越多,相反焦慮情緒越少。本研究只關注三種情緒與學生自評英語水平的關系,未來研究可進一步挖掘三種情緒與自評英語水平間的內外在因素或調節變量,或探索三種情緒與學生的大學外語課程學業成績或大學英語四六級考試成績間的關系。

五、結語

本研究探討了民族院校非英語專業學生在大學英語課程混合式教學模式下的外語愉悅、外語焦慮及外語無聊總體水平及三種情緒之間的關系,同時也考查了學生因素與三種外語情緒的相關性。總的來說,混合式教學模式下,民族院校非英語專業學生在大學英語課程中有著中等水平的外語愉悅和外語焦慮情緒,中等偏低水平的外語無聊情緒。三種外語情緒顯著相關,外語愉悅與焦慮、無聊呈小到中等程度顯著負相關,外語焦慮與無聊情緒呈中等程度顯著正相關。學生的民族、專業、自評英語水平與三種情緒有關。其中,少數民族的學生外語焦慮程度略高于漢族學生,藝術類專業的學生外語焦慮程度略低于非藝術類專業學生,外語愉悅對學生自評英語水平具有正向預測作用,外語焦慮則具有負向預測作用。本研究發現外語愉悅、焦慮和無聊情緒并非在單一維度上互為正反面,三種情緒既相互獨立又相互關聯。未來研究應該從一個宏觀、整體的角度來探討三者之間的聯系。本研究也試圖體現積極心理學理論及外語情緒研究在混合式教學模式下的應用,這為未來研究提供了一個新的角度。另外,本研究關注了少數民族學生的外語情緒,少數民族學生的多元文化和背景在外語學習過程中有著顯著的反映,外語教師應該更多關注學生的個體差異和情緒的變化,為學生創設積極的情緒環境,鼓勵學生充分激發利用自身優勢,促進學生積極情緒的生成,助力學生學業成績的提高,從而提高外語教學實效。

參考文獻:

[1]Dewaele J M, Li C. Emotions in second language acquisition: A critical review and research agenda[J]. Foreign Language World, 2020(1):34-49.

[2]李成陳,韓曄.外語愉悅、焦慮及無聊情緒對網課學習成效的預測作用[J].現代外語,2022(2):207-219.

[3]Fredrickson B L. The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions[J]. American Psychologist, 2001(3):218-226.

[4]Pekrun R. The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice[J]. Educational Psychology Review, 2006(18):315-341.

[5]Pekrun R, Perry R P. Control-value theory of achievement emotions. In R. Pekrun & L. Linnenbrink-Garcia (Eds.), International handbook of emotions in education[M]. London: Routledge, 2014.

[6]Dewaele J M, MacIntyre P D. The two faces of Janus? Anxiety and enjoyment in the foreign language classroom[J]. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2014(2):237-274.

[7]Dewaele J M, Magdalena A F, Saito K. The Effect of Perception of Teacher Characteristics on Spanish EFL Learners' Anxiety and Enjoyment[J]. The Modern Language Journal, 2019(2):1-16.

[8]Dewaele J M, Witney J, Saito K, Dewaele L. Foreign language enjoyment and anxiety: The effect of teacher and learner variables[J]. Language Teaching Research, 2018(6):676-697.

[9]Li C, Jiang G, Dewaele J M. Understanding Chinese High School Students' Foreign Language Enjoyment: Validation of the Chinese Version of the Foreign Language Enjoyment Scale[J]. System, 2018(76):183-196.

[10]Horwitz E K, Horwitz M B, Cope ?J. Foreign language classroom anxiety[J]. The Modern Language Journal, 1986(2):125-132.

[11]李成陳.情緒智力與英語學業成績的關系探究:愉悅、焦慮及倦怠的多重中介作用[J].外語界,2020(1):69-78.