數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力嗎?

李碩 李澍 靳清

〔內(nèi)容提要〕隨著數(shù)字中國建設(shè)進程的加快,數(shù)字技術(shù)與企業(yè)發(fā)展相互滲透,企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效問題備受關(guān)注。以我國2015—2021年A股上市公司為研究樣本,研究了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的影響及內(nèi)在機制作用。研究發(fā)現(xiàn),數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠有效提升企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。機制檢驗的結(jié)果表明,數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度的提高,提升了企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量,提高了企業(yè)的全要素生產(chǎn)率,進而提升了可持續(xù)發(fā)展能力。進一步的異質(zhì)性分析發(fā)現(xiàn),數(shù)字化轉(zhuǎn)型僅對非國有企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力具有明顯的提升效應(yīng);相比非高新技術(shù)企業(yè),數(shù)字化轉(zhuǎn)型對高新技術(shù)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用更強;相較于市場化程度低的地區(qū),數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用在市場化程度高的地區(qū)更加顯著。本研究為評價企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效和推動企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供了重要的經(jīng)驗證據(jù),也為相關(guān)政策的制訂提供了理論依據(jù)。

〔關(guān)鍵詞〕數(shù)字化轉(zhuǎn)型;可持續(xù)發(fā)展能力;內(nèi)部控制;全要素生產(chǎn)率

注:本文受山東省金融應(yīng)用重點研究項目(項目編號:2020—JRZZ—19)資助。

一、引言

黨的二十大報告指出,要加快建設(shè)數(shù)字中國。踐行數(shù)字中國戰(zhàn)略,推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,就要建設(shè)技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,加快釋放數(shù)據(jù)資源價值,提升數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新能力等。作為經(jīng)濟主體,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅必要而且必需。技術(shù)的升級換代常表現(xiàn)為企業(yè)的興衰迭代,就此而言,企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也就關(guān)系到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。可持續(xù)發(fā)展能力受制于企業(yè)的生命周期,而數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了一種打破生命周期、增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的可能。但就研究企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)有文獻而言,大致是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機制、過程和結(jié)果三方面的研究。一些學(xué)者認(rèn)為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型內(nèi)嵌于數(shù)據(jù)要素引入生產(chǎn)體系后傳統(tǒng)生產(chǎn)體系向數(shù)字化生產(chǎn)體系轉(zhuǎn)型的微觀過程中。在這個過程中,數(shù)字技術(shù)“紅利”改善了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)因素,提高了企業(yè)創(chuàng)新水平,或者通過人力資源配置結(jié)構(gòu)的改善、兩業(yè)融合或削減成本提高了生產(chǎn)效率;信息傳播帶來企業(yè)之間的知識溢出效應(yīng)是作用于全要素生產(chǎn)效率的路徑之一。另一些學(xué)者則認(rèn)為技術(shù)的更新和生產(chǎn)要素的變革帶來了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮,也賦予了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新的效率和動力源泉。但上述文獻只是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型問題上打開了一個認(rèn)識窗口,并未回答企業(yè)的現(xiàn)實關(guān)切,即通過對數(shù)字化技術(shù)的戰(zhàn)略投資,是否能夠換來企業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展能力提升。為了回答上述問題,本文利用我國上市公司的數(shù)據(jù),著重考察了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的影響及其內(nèi)在機制。研究結(jié)論支持了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的正向促進作用,其內(nèi)在影響機制是數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)內(nèi)部控制質(zhì)量和全要素生產(chǎn)率的提升。同時,研究還發(fā)現(xiàn),兩者之間的正相關(guān)關(guān)系還受到企業(yè)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、產(chǎn)業(yè)特征以及地區(qū)市場化水平的異質(zhì)性影響。

本文可能的邊際貢獻在于:第一,在探討企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的因果性方面,將企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力確定為果變量,在一定程度上證實了數(shù)字技術(shù)獨特的經(jīng)濟邏輯:在綜合技術(shù)水平和生產(chǎn)要素兩方面廣泛而深刻地改造了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動,改變了企業(yè)的增長方式與可持續(xù)發(fā)展能力,豐富了有關(guān)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的文獻。第二,在機理研究上,一個合理的邏輯過程就是企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型顯著地改善了企業(yè)的內(nèi)部控制和提高了企業(yè)的全要素生產(chǎn)率。本文選用內(nèi)部控制和全要素生產(chǎn)率作為中介變量,解釋了數(shù)字化轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展能力的關(guān)系背后的作用機理,有利于整合已有的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的研究和理論。

二、理論機制與研究假設(shè)

企業(yè)只有基于可持續(xù)發(fā)展視角,才能制定具體戰(zhàn)略以不斷提高競爭能力,從而實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要前提是保持競爭優(yōu)勢。資源基礎(chǔ)理論認(rèn)為,企業(yè)要獲得經(jīng)營成功和未來發(fā)展,關(guān)鍵是要取得獨特的資源,這些資源的特點是稀缺、難以模仿和有價值。企業(yè)所采用的技術(shù)體系通常被視為這樣一種資源,但傳統(tǒng)的工業(yè)技術(shù)體系無法使企業(yè)脫離生命周期的限制,而數(shù)字技術(shù)體系可以打破工業(yè)技術(shù)體系下的邊際遞減規(guī)律,甚至實現(xiàn)邊際遞增,有望使企業(yè)脫離生命周期的限制,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。數(shù)字技術(shù)通過“比特”代表信息,可以降低信息的存儲、計算和數(shù)據(jù)傳輸?shù)某杀荆瑢ζ髽I(yè)而言,通過數(shù)字化技術(shù)可以實現(xiàn)更低的搜尋、復(fù)制、傳輸、追蹤和驗證成本。傳統(tǒng)的數(shù)字化技術(shù)主要表現(xiàn)為信息化,通過IT技術(shù),例如ERP系統(tǒng),將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)。已有研究表明,企業(yè)在ERP上的投資能夠顯著增加企業(yè)績效,IT能力有助于提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展績效。而近年來,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和第五代移動通信技術(shù)實現(xiàn)商用,以人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的底層技術(shù)的應(yīng)用推動了新一輪的數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展,基于上述新技術(shù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型可穿透信息孤島,打破企業(yè)邊界,建立互聯(lián)互通的商業(yè)網(wǎng)絡(luò),推動企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理模式的創(chuàng)新和變革,給企業(yè)提供了一種新的數(shù)字資源,有利于進行了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢,進而提升可持續(xù)發(fā)展能力。綜上,提出本文的研究假設(shè)1。

假設(shè)1:數(shù)字化轉(zhuǎn)型與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力正相關(guān),即數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度越高,企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力越強。

進一步從影響機制上看,數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要通過改善企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量以及提高企業(yè)的生產(chǎn)效率來提升企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

內(nèi)部控制是實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)部制度保障,但隨著新的商業(yè)模式所帶來的企業(yè)內(nèi)部管理模式變革,信息不對稱背景下的多重委托代理關(guān)系日益復(fù)雜,企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)成效受到挑戰(zhàn)。通過人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用,數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦予了企業(yè)內(nèi)部控制更為高效、安全、可靠的特性。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個重要成效是推動了內(nèi)部基于自動化和智能化業(yè)務(wù)流程再造,自動化和智能化的業(yè)務(wù)流程一方面改善了內(nèi)部控制系統(tǒng)的效率,提高了企業(yè)處理非標(biāo)準(zhǔn)、非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的頻度、廣度與深度,另一方面能夠減少管理層對內(nèi)部控制的人為干預(yù),抑制其自利動機,降低代理成本。區(qū)塊鏈和“云”技術(shù)的使用,簡化內(nèi)部控制程序,并在算力支持下不可篡改,增加了相關(guān)控制活動的安全和可靠性,同時,可視化技術(shù)、決策的使用,可以提高企業(yè)的經(jīng)營決策效率,降低潛在的經(jīng)營風(fēng)險。現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部控制強調(diào)“利益相關(guān)者導(dǎo)向”,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠通過強化信息披露和抑制盈余管理、提高會計信息可比性等方式,改善與利益相關(guān)方的關(guān)系,建立利益相關(guān)方參與的內(nèi)部治理模式。綜上,數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提高企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量。同時,現(xiàn)有的實證研究發(fā)現(xiàn),內(nèi)部控制質(zhì)量與企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力正相關(guān)。據(jù)此,提出本文的假設(shè)2a。

假設(shè)2a:內(nèi)部控制在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力之間起到中介效應(yīng)。

企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展能力的重要前提是具有超過競爭對手的綜合生產(chǎn)效率,數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型可幫助企業(yè)提高全要素的生產(chǎn)率,具體體現(xiàn)為:第一,數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是將數(shù)據(jù)作為一種新的要素,將數(shù)據(jù)要素納入企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)后,隨著數(shù)字化的發(fā)展和普及,數(shù)據(jù)要素的價格下降,能夠產(chǎn)生替代效應(yīng),可減少其企業(yè)其他生產(chǎn)要素的投入,降低生產(chǎn)成本。第二,數(shù)據(jù)要素的非競爭性和低成本復(fù)制等技術(shù)—經(jīng)濟特征使得微觀效率提升機制在更大范圍內(nèi)和更多場景下同時生效,其更容易與傳統(tǒng)的生產(chǎn)要素相結(jié)合,形成新的商業(yè)模式。要素組合不合理是我國企業(yè)全要素生產(chǎn)率相對印度較低的主要原因,而在人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的加持下,企業(yè)可實現(xiàn)相關(guān)要素的重新優(yōu)化組合,構(gòu)建以數(shù)據(jù)為核心驅(qū)動的價值創(chuàng)造體系,實現(xiàn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。第三,數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用可以減少內(nèi)外部的溝通成本,緩解產(chǎn)能過剩,同時,數(shù)字化轉(zhuǎn)型還能促進信息在企業(yè)內(nèi)、外部的共享,能夠使得企業(yè)及時把握市場環(huán)境的變化,掌握市場需求,改善供求雙方之間的信息不對稱,提高銷售,緩解過剩產(chǎn)能。另外,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型還能夠緩解融資約束,優(yōu)化資源配置效率,提高生產(chǎn)效率。已有的實證研究表明,ICT投資能夠提高企業(yè)生產(chǎn)效率,且數(shù)字化轉(zhuǎn)型與企業(yè)的全要素生產(chǎn)率正相關(guān)。綜上,數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提高企業(yè)全要素生產(chǎn)率。而全要素生產(chǎn)率的提高則是提高企業(yè)可持續(xù)增長能力的重要保證。據(jù)此,提出本文的假設(shè)2b。

假設(shè)2b:全要素生產(chǎn)率在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力之間起到中介效應(yīng)。

三、研究設(shè)計

(一)數(shù)據(jù)選取

《2015年國務(wù)院政府工作報告》首次提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念,以此為標(biāo)志,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型開始進入快車道,因此本文以2015年為起點,選取了2015—2021年A股的上市公司作為研究樣本。為了避免異常值和特殊行業(yè)對研究結(jié)果的影響,參照已有文獻,進一步在樣本中剔除了ST、PT類上市公司以及金融保險業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)上市公司,同時,也剔除了部分?jǐn)?shù)據(jù)缺失的樣本,最終得到11158個公司—年度樣本觀測值。

(二)變量定義

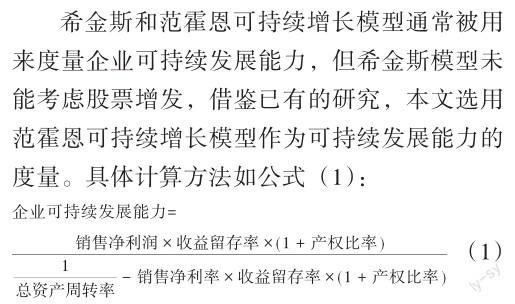

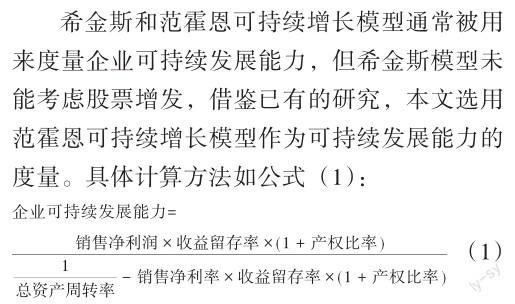

1.被解釋變量

2.解釋變量

現(xiàn)有的計量研究對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的度量主要有三種方法,第一種是利用“0—1”虛擬變量表示企業(yè)當(dāng)年是否存在數(shù)字化轉(zhuǎn)型,但這種方法的缺點是不精確,不能度量數(shù)字化轉(zhuǎn)型的強度。第二種方法是利用無形資產(chǎn)的明細信息,當(dāng)無形資產(chǎn)明細信息中包含“軟件”“智能平臺”等時,將其認(rèn)定為數(shù)字技術(shù)無形資產(chǎn),將數(shù)字技術(shù)無形資產(chǎn)占總無形資產(chǎn)的比例作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的代理變量,但是企業(yè)對數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用并不僅僅體現(xiàn)在無形資產(chǎn)中,用此種方法度量可能造成遺漏。第三種方法是利用數(shù)據(jù)抓取技術(shù),選取特定與數(shù)字化轉(zhuǎn)型有關(guān)的關(guān)鍵詞,對上市公司年報進行文本提取、篩選和分析,將最后篩選出的關(guān)鍵詞詞頻作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型強度的衡量,該方法的優(yōu)點在于,年報信息可較為全面地反映企業(yè)的戰(zhàn)略和經(jīng)營理念,且詞頻統(tǒng)計可用來衡量數(shù)字化轉(zhuǎn)型的強度。因此,本文選用第三種方法作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的度量,從“底層技術(shù)運用”和“技術(shù)實踐應(yīng)用”兩個層面設(shè)計特征詞庫,并將詞頻加總后取對數(shù)作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指標(biāo)。

3.控制變量

參照已有研究,本文設(shè)置了如下控制變量:企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負債率、第一大股東持股比率、董事會規(guī)模、監(jiān)事會規(guī)模、現(xiàn)金比率、綜合杠桿、資產(chǎn)報酬率、企業(yè)成長性、產(chǎn)權(quán)性質(zhì)。同時控制了年度和行業(yè)的虛擬變量。

4.中介變量

本文利用迪博中國上市公司內(nèi)部控制指數(shù)除以1000作為公司內(nèi)部控制的代理變量;利用半?yún)?shù)的LP法,構(gòu)建全要素生產(chǎn)率指標(biāo)。

各變量的具體定義如表1所示。

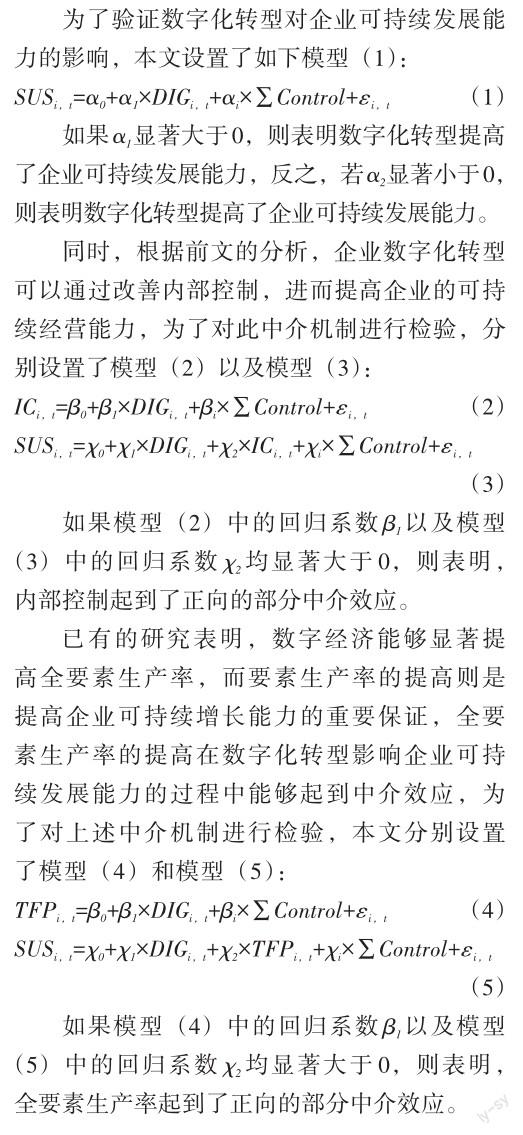

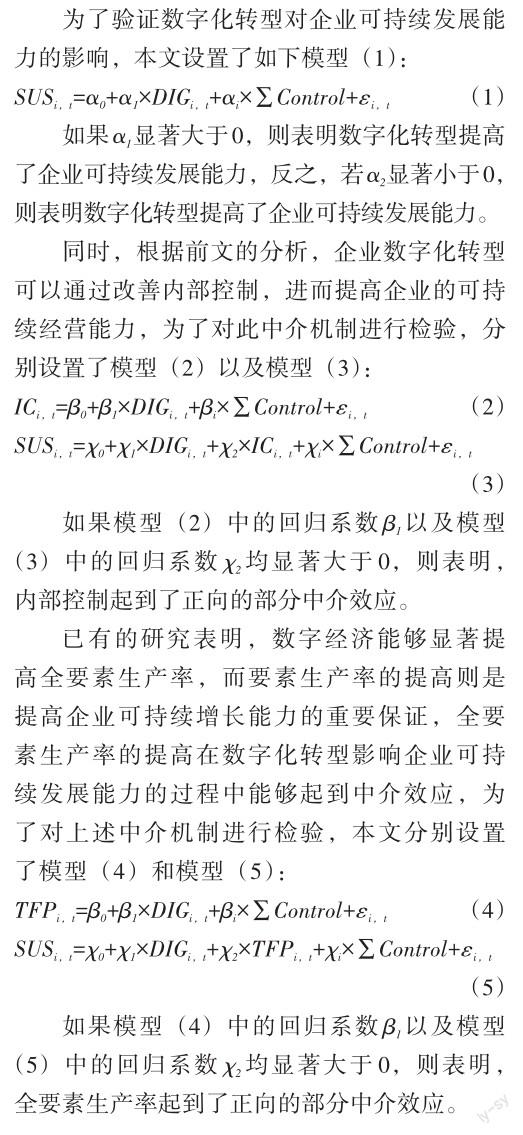

(三)模型設(shè)定

四、實證結(jié)果

(一)描述性統(tǒng)計結(jié)果

表2列示了描述性統(tǒng)計的結(jié)果。

根據(jù)上表可見,所選上市公司樣本中,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)的最小值為-0.025,最大值為0.41,均值為0.08,中位數(shù)為0.06。數(shù)字化轉(zhuǎn)型指標(biāo)中,最小值為0,最大值為6.25,均值為1.97,標(biāo)準(zhǔn)差為1.39,樣本企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型強度相差較大。除此之外,從產(chǎn)權(quán)性質(zhì)看,樣本中,國有企業(yè)占比為31%,非國有企業(yè)占比為69%。

(二)基準(zhǔn)回歸分析結(jié)果

1.回歸結(jié)果

表3列示了回歸分析的結(jié)果。

表3中,(1)列示了不含控制變量的回歸結(jié)果,此時回歸系數(shù)為0.0026,且在1%的水平上顯著,(2)列示了包含控制變量的回歸結(jié)果,此時回歸系數(shù)為0.0021,仍在1%的水平上顯著,上述結(jié)果表明,數(shù)字化轉(zhuǎn)型與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力之間呈顯著的正相關(guān)關(guān)系,即數(shù)字化轉(zhuǎn)型強度越大,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力越強,實證結(jié)果支持了研究假設(shè)1。

2.穩(wěn)健性檢驗

(1)關(guān)鍵變量替換

被解釋變量方面,使用綜合考慮股東和債權(quán)人的權(quán)益的可持續(xù)發(fā)展率作為企業(yè)可持續(xù)能力的替代,替換被解釋變量后,研究結(jié)論仍然穩(wěn)健。

本文對解釋變量進行了兩個方面的替代,一是由于本文考慮的主要是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的強度,因此在前述檢驗中未將數(shù)字化轉(zhuǎn)型特征詞詞頻為0的企業(yè)納入樣本,為了使得研究更加穩(wěn)健,將沒有數(shù)字化轉(zhuǎn)型特征詞的企業(yè)賦值為0,納入樣本重新進行了回歸;二是從“底層技術(shù)運用”和“技術(shù)實踐應(yīng)用”兩個層面,分別設(shè)置了底層技術(shù)運用層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型指標(biāo)和技術(shù)實踐應(yīng)用層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型指標(biāo),對原數(shù)字化轉(zhuǎn)型指標(biāo)進行了替換。結(jié)果顯示,無論在底層技術(shù)運用還是技術(shù)實踐應(yīng)用層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,均與企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。

(2)改變研究區(qū)間

新冠病毒的感染可能會廣泛地影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力,為避免其可能對本文結(jié)論產(chǎn)生的影響,在樣本中剔除了2020以及2021年的樣本,使用2015—2019年間的樣本重新進行了回歸分析,結(jié)果顯示,本文的基本研究結(jié)論仍穩(wěn)健。

3.內(nèi)生性問題

(1)滯后期與工具變量法

可持續(xù)發(fā)展能力強的企業(yè)通常會有更多的資源投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型,上述結(jié)論可能面臨互為因果的內(nèi)生性問題。為了降低其影響,本文使用了滯后一期的數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為解釋變量,重新進行了回歸,結(jié)果仍穩(wěn)健。同時,選取了樣本企業(yè)所在省的互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口(NET)作為工具變量進行內(nèi)生性檢驗,結(jié)果顯示,使用工具變量后,本文的核心研究結(jié)論仍然成立。

(2)Heckman兩階段模型

本文在前述主檢驗中未將數(shù)字化轉(zhuǎn)型特征詞詞頻為0的企業(yè)納入樣本,沒有考慮未進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)樣本的影響,這將導(dǎo)致樣本的非隨機選擇,而使得上述研究結(jié)論受到樣本選擇偏誤的影響,為克服上述問題,本文使用了Heckman兩階段模型重新進行了回歸分析,將上期數(shù)字化轉(zhuǎn)型指標(biāo)以及相關(guān)控制變量作為企業(yè)是否進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的解釋變量,并進行第一階段回歸,得出逆米爾比率,此基礎(chǔ)上進行第二階段回歸估計,在利用Heckman兩階段模型進行控制后,本文的主要回歸結(jié)果穩(wěn)健。

(3)傾向匹配得分法

除上述之外,數(shù)字化轉(zhuǎn)型是否會提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力還可能會受到自選擇偏誤的影響,數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要目的是獲取競爭優(yōu)勢,進而可獲取企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力,但不參與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)可能本身就具有很強的競爭能力,不需要通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型來實現(xiàn),數(shù)字化轉(zhuǎn)型變量可能并不嚴(yán)格外生。為了克服上述問題,本文使用了傾向得分匹配法進行了穩(wěn)健性檢驗。具體做法為選擇企業(yè)規(guī)模、綜合杠桿、現(xiàn)金比率、資產(chǎn)報酬率等控制變量作為協(xié)變量,將進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與未進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的樣本按照1:1進行近鄰匹配,考察其處理效應(yīng)。匹配后,平行趨勢檢驗的結(jié)果表明,各協(xié)變量的標(biāo)準(zhǔn)化偏差絕對值均小于5%,且較匹配前明顯縮小,匹配效果良好。匹配后的處理效應(yīng)為0.0037,T值為2.14,在5%的水平上顯著,表明進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。更進一步,本文使用匹配后的樣本對主模型進行了重新檢驗,檢驗結(jié)果顯示,數(shù)字化轉(zhuǎn)型變量的回歸系數(shù)為0.002,且在1%的水平上顯著,研究結(jié)果穩(wěn)健。

(二)中介效應(yīng)檢驗結(jié)果

1.內(nèi)部控制的中介效應(yīng)

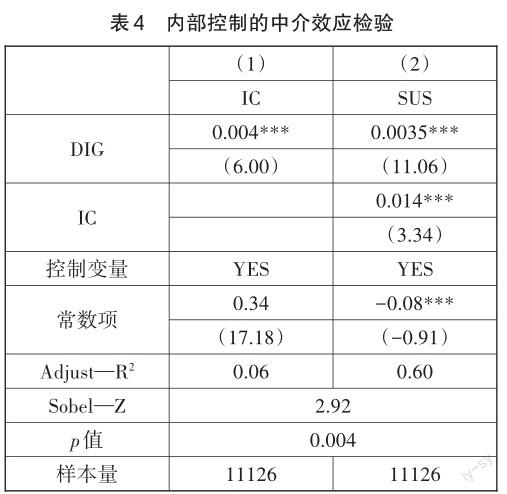

內(nèi)部控制的中介效應(yīng)檢驗結(jié)果如表4所示。

根據(jù)表4中介效應(yīng)檢驗結(jié)果,列(1)(2)可見,數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)內(nèi)部控制有顯著的正向影響(回歸系數(shù)為0.004,且在1%的水平上顯著),并且企業(yè)內(nèi)部控制對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力也有顯著的正向影響(回歸系數(shù)為0.0035,且在1%的水平上顯著),同時,列(2)可見,當(dāng)將內(nèi)部控制作為控制變量加入主模型后,內(nèi)部控制仍對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力有顯著的正向影響(回歸系數(shù)為0.014,且在1%的水平上顯著)。上述結(jié)果表明,內(nèi)部控制在數(shù)字化轉(zhuǎn)型影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的過程中起到了部分中介作用。Sobel的檢驗結(jié)果表明該中介效應(yīng)在1%的水平上顯著。研究結(jié)論支持了假設(shè)2a。

2.全要素生產(chǎn)率的中介效應(yīng)

全要素生產(chǎn)率的中介效應(yīng)的檢驗結(jié)果如表5所示:

根據(jù)檢驗結(jié)果中列(1)(2)可見,數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)全要素生產(chǎn)率有顯著的正向影響(回歸系數(shù)為0.07,且在1%的水平上顯著),企業(yè)全要素生產(chǎn)率對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力也有顯著的正向影響(回歸系數(shù)為0.0033,且在1%的水平上顯著),同時,從列(2)可見,當(dāng)將全要素生產(chǎn)率作為控制變量加入主模型后,全要素生產(chǎn)率仍對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力有顯著的正向影響(回歸系數(shù)為0.002,且在5%的水平上顯著)。上述結(jié)果表明,全要素生產(chǎn)率在數(shù)字化轉(zhuǎn)型影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的過程中起到了部分中介作用。Sobel的檢驗結(jié)果表明該中介效應(yīng)在5%的水平上顯著。研究結(jié)論支持了假設(shè)2b。

五、異質(zhì)性分析

(一)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的異質(zhì)性

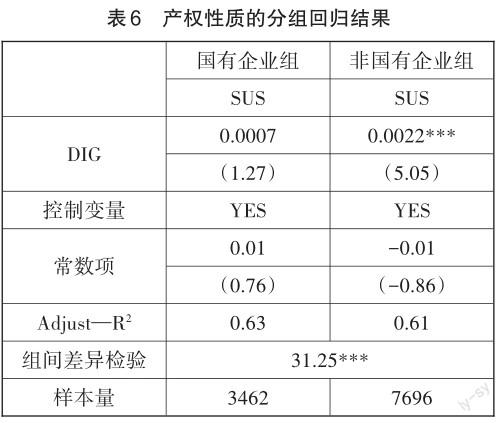

產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的異質(zhì)性主要體現(xiàn)為國有產(chǎn)權(quán)和非國有產(chǎn)權(quán)之間的差異,一方面,由于國有企業(yè)與政府之間的天然聯(lián)系,國有企業(yè)可以通過其國有性質(zhì)獲取額外的競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展能力,例如與聲譽相關(guān)的競爭優(yōu)勢等,在此前提下,國有企業(yè)繼續(xù)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,其所帶來的競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展能力上的邊際效用可能較低。另一方面,國有企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也受制于創(chuàng)新性不足、所有者虛位、多重代理問題以及較低的經(jīng)營效率。數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程涉及經(jīng)營流程再造,相比非國有企業(yè),國有企業(yè)可能面臨更高的經(jīng)營慣性與再造成本,這會對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效果產(chǎn)生不利的影響,相反,對于非國有企業(yè),激烈的市場競爭促使其更易采用新技術(shù),而數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為一種高效、便捷、共享的數(shù)字信息技術(shù),能夠通過規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)、范圍經(jīng)濟效應(yīng)、技術(shù)創(chuàng)新效應(yīng)以及管理效率效應(yīng)降低成本、提高生產(chǎn)效率,進而提升企業(yè)可持續(xù)增長能力。綜上,非國有企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用可能更加明顯。為此,本文按照產(chǎn)權(quán)性質(zhì)對樣本進行了分組檢驗,檢驗結(jié)果如表6所示:

根據(jù)上表結(jié)果,國有企業(yè)組與非國有企業(yè)組存在顯著的組間差異(卡方值為31.25,且在1%的水平上顯著),在國有企業(yè)組,數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用不顯著,而在非國有企業(yè)組,數(shù)字化轉(zhuǎn)型指標(biāo)的回歸系數(shù)為0.0022,在1%的水平上顯著。上述結(jié)果表明:數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用僅體現(xiàn)在非國有企業(yè)樣本中。

(二)產(chǎn)業(yè)的異質(zhì)性

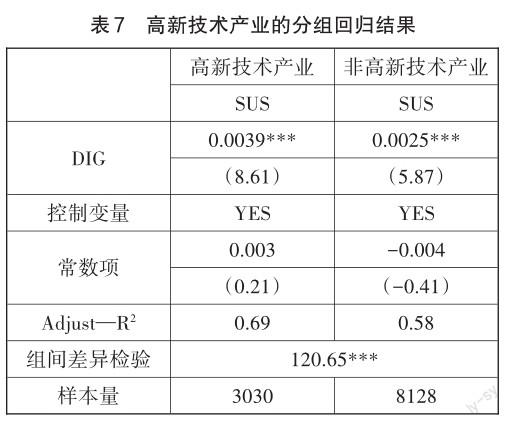

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)通常具有良好的技術(shù)基礎(chǔ)和創(chuàng)新環(huán)境,更容易與數(shù)字技術(shù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),甚至部分高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)本身就是以信息技術(shù)為載體。同時,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有重資金、重人力資本、輕資產(chǎn)的特點,這為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型涉及的流程再造減少了障礙,更加有利于數(shù)字化技術(shù)發(fā)揮作用,提高企業(yè)可持續(xù)增長能力。綜上,相比非高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用可能更加明顯。為此,按照證監(jiān)會行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),本文定義“航空運輸業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、研究和試驗發(fā)展、醫(yī)藥制造業(yè)以及儀器儀表制造業(yè)”為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),其他行業(yè)定義為非高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),并據(jù)此對樣本進行分組檢驗,實驗結(jié)果如表7所示。

上表可見,無論在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)組還是非高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)組,數(shù)字化轉(zhuǎn)型的回歸系數(shù)都顯著為正,且都在1%的水平上顯著,但高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)組的回歸系數(shù)(0.0039)要大于非高新技術(shù)組(0.0025),且組間差異檢驗顯著(卡方值120.65,且在1%水平上顯著)。上述結(jié)果表明:相較于非高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)組,數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)組的作用更加顯著。

(三)市場化程度的異質(zhì)性

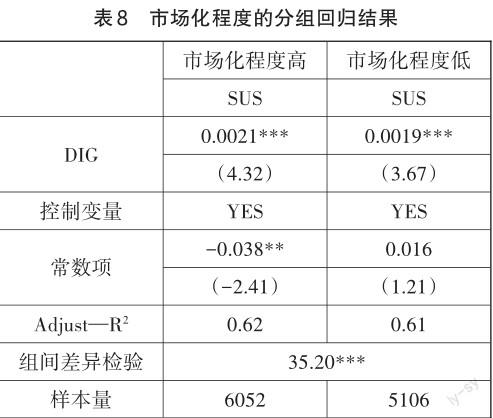

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效果既取決于企業(yè)內(nèi)部的因素,也取決于外部的市場環(huán)境。數(shù)字化轉(zhuǎn)型影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的路徑之一是通過改善企業(yè)的內(nèi)部控制,而內(nèi)部控制除依賴于合理的設(shè)計和有效的運行,還需要外部健全的法律環(huán)境,市場化程度高的地區(qū),相關(guān)法律法規(guī)健全,可以強化上述機制。數(shù)字化轉(zhuǎn)型影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的另一條路徑是提高企業(yè)的全要素生產(chǎn)率,市場化程度高的地區(qū),產(chǎn)品市場、要素市場完善,數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中可以實現(xiàn)各種資源和要素的及時匹配,數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效果得到強化。為此,本文利用各年度地區(qū)市場化指數(shù)來衡量上市公司所在省份的市場化程度,并按照市場化指數(shù)的中位數(shù)進行分組,將市場化指數(shù)高于中位數(shù)地區(qū)定義為高市場化程度組,反之,定義為低市場化程度組,并據(jù)此對樣本進行分組檢驗,實驗結(jié)果如表8所示。

上表可見,無論在高市場化程度組還是低市場化程度組,數(shù)字化轉(zhuǎn)型的回歸系數(shù)都顯著為正,且都在1%的水平上顯著,但高市場化程度組的回歸系數(shù)(0.0021)要大于低市場化程度組(0.0019),且組間差異檢驗顯著(卡方值35.20,且在1%水平上顯著)。上述結(jié)果表明:相較于市場化程度低的地區(qū),數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用在市場化程度高地區(qū)的作用更加顯著。

六、研究結(jié)論及對策建議

(一)研究結(jié)論

隨著數(shù)字化技術(shù)的不斷進步,進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)為了實現(xiàn)升級,獲取競爭優(yōu)勢,進而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。本文基于2015—2021年的上市公司數(shù)據(jù),實證地檢驗了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的影響效應(yīng)、中介機制以及異質(zhì)性等問題。研究發(fā)現(xiàn),數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力有顯著的促進作用,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度越高,其可持續(xù)發(fā)展能力越強。中介效應(yīng)的檢驗結(jié)果表明,數(shù)字化轉(zhuǎn)型通過改善企業(yè)的內(nèi)部控制質(zhì)量、提高企業(yè)的全要素生產(chǎn)率,進而提高了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。異質(zhì)性分析的結(jié)果表明,數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用僅體現(xiàn)在非國有企業(yè)樣本中;數(shù)字化轉(zhuǎn)型對高新技術(shù)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用更強;相較于市場化程度低的地區(qū),數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升作用在市場化程度高的地區(qū)更加顯著。

(二)對策建議

1.積極推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,獲取“回報遞增”效用

國內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必要的,更是必需的。數(shù)字技術(shù)會鼓勵成功者獲得更大的成功,經(jīng)濟學(xué)家布萊恩·亞瑟把這種現(xiàn)象稱之為“回報遞增”。他認(rèn)為,“回報遞增是領(lǐng)先者會步步領(lǐng)先,而失掉先機者會失掉全局”。這是數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟的最大不同,在工業(yè)經(jīng)濟中,企業(yè)遵循回報遞減的原理,企業(yè)的發(fā)展也就有了數(shù)學(xué)的上限。當(dāng)今數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)或即將成為一種新的經(jīng)濟形態(tài),企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢在必行。

2.充分利用數(shù)字技術(shù)改進完善內(nèi)部控制,減低風(fēng)險,實現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型要積極利用數(shù)字技術(shù)完善內(nèi)部控制體系,建立健全內(nèi)部治理機制,這有利于防范管理層舞弊等內(nèi)控失效行為對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成的影響。例如,在內(nèi)部風(fēng)險評估過程中應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù),可識別出更多的潛在風(fēng)險;企業(yè)共享中心的應(yīng)用可實現(xiàn)業(yè)財與內(nèi)部控制的深度融合,擴展傳統(tǒng)以財務(wù)為主的內(nèi)部控制邊界;區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用可使得關(guān)鍵內(nèi)部控制流程更加安全,可靠。

3.加速數(shù)據(jù)要素與其他生產(chǎn)要素的高質(zhì)量融合,提高全要素生產(chǎn)率

企業(yè)要加快數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用,并極大地使用數(shù)據(jù)這一新型生產(chǎn)要素,雙線提高全要素生產(chǎn)率,應(yīng)用數(shù)字技術(shù)對企業(yè)進行線下、線上的雙線治理。充分搜集、使用大數(shù)據(jù)資源,提高生產(chǎn)經(jīng)營決策的及時性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。從而實現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。具體而言,企業(yè)須大力推進云計算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能、智能制造等數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用,對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)鏈條進行升級改造。

(作者單位:1.山東廣播電視臺;2.山東青年政治學(xué)院)