“雙減”背景下小學語文作業設計的思考

潘海潔

【摘要】本文基于小學語文作業設計存在的問題,論述“雙減”背景下教師提高作業設計有效性的方法,包括:明確目標,夯實基礎;豐富形式,培養能力;分層設計,自主選擇;聯結活動,實踐體驗。

【關鍵詞】雙減 小學語文 作業設計 分層設計

【中圖分類號】G62 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)13-0093-03

作業是學科教學中非常重要的一環。在現實中,由于部分教師布置的作業量較大,且質量參差不齊,導致作業的功能發生了變化,甚至歪曲了作業的本來意義,給學生造成了較大的壓力。隨著“雙減”政策的出臺,作業“減負”勢在必行。在小學語文教學中,教師應當改變教育觀念,優化作業內容和形式,不斷提升學生的語文綜合素養。

一、當前小學語文作業設計存在的問題

作業是教學中不容忽視的一個環節,它能夠幫助學生深入理解和鞏固所學知識,促使學生在完成作業的過程中綜合運用知識。但不可否認,有的作業設計功利性較強,有的則具有一定的重復性,影響了學生的學習自主性。教師對小學語文作業的錯誤認識,導致其在作業設計中存在一系列問題。

(一)缺乏目的性

受傳統教學思想與模式的影響,有的教師布置作業時隨意性大,從而使學生對語文作業形成枯燥乏味的印象。例如:一年級某教師在設計語文拼音作業時,僅僅讓學生按要求抄寫“ɑ”“o”“e”“i”“u”“ü”6個韻母,對于該作業設計的目的、趣味性等缺乏思考;二年級某教師布置作業時,只是讓學生直接抄寫生字“鮮”“郵”“員”“叔”“局”等,對于作業設計的目的并不明確。這樣的機械作業缺乏目的性,無法激發學生的學習興趣,導致學生只會盲目地寫,為完成任務而去做,效果適得其反。長此以往,學生很容易對語文學科喪失學習興趣。

(二)缺乏針對性

學生的學習水平、學習能力參差不齊。有的教師未充分考慮學生學情,作業內容統一化,缺乏針對性,沒有體現作業分層的特點。比如,某教師教完小學語文四年級下冊《白鵝》一課,就統一布置了一篇小作文:寫一寫你喜歡的一種小動物。其實在這個單元里,每一篇課文的知識點是不一樣的,《白鵝》一文不是教學生如何喜愛動物,而是讓學生學會用對比的方式和擬人手法來表現白鵝的高傲。該教師布置的作業設計沒有考慮不同課型的知識點不同,也沒有考慮學生學習水平的差異性,也就無法達到“一課一學,一課一得”的目的。

(三)缺乏開放性

一些教師教完課文后,往往按固定模式布置課后作業,未能拓展學生思維空間和知識視野,不能有效指導學生選擇適合自己的方式來達到訓練目標。一些教師設計作業時,對獨特性、新穎性、多樣性等缺乏考慮,既不注重提升學生的動手操作能力,也不注重提升學生分析、判斷、推理、歸納等能力,導致學生解決實際問題的能力不強。比如,某教師在布置習作小練筆時,僅僅提出讓學生自己寫或仿寫的要求,再也沒有別的方式。

二、優化小學語文作業設計的路徑

想要深入貫徹落實“雙減”政策,小學語文教師應當深入理解教材和課標對不同學段語文知識的學習要求,有針對性地設計小學語文作業。設計小學語文作業時,教師應當注意科學管理,既要設計有針對性的分層作業,又要考慮學生完成作業的時間,使學生在保證學習質量的前提下盡可能地減輕作業負擔。在布置作業時,教師還需考慮學生年齡與作業配置間的聯系,建立科學的評估標準,從而更好地分析學情,改善教學方法,不斷提高教學質量。

(一)明確目標,夯實基礎

當前,很多教師在設計作業時往往舍本逐末,在學生還沒打好基礎時,就急著安排一些復雜的作業,給學生的身心造成了非常大的壓力。不少教師認為,只有重復寫和背誦,才能讓學生順利掌握語文知識。實際上,這種方式不僅浪費時間,而且影響學生的學習積極性,完全違背了“雙減”政策的理念。在設計作業前,教師應當結合教學目標,有針對性地設計作業內容,使語文作業具備“少而精”的特點。此外,識字與朗讀是語文學習的基礎,閱讀與寫作則是基本的技能,只有按照朗讀、識字、閱讀、寫作等步驟逐漸深入,才能夠幫助學生夯實語言基礎。在教學中,教師需要結合基礎知識安排作業內容,設計作業環節,充分發揮作業的作用。在此過程中,教師還需注意對作業內容進行適當拓展,圍繞基礎知識進行延伸,實現知識點的融會貫通,使學生在培養語言能力的過程中發展思維,激活學習潛能。

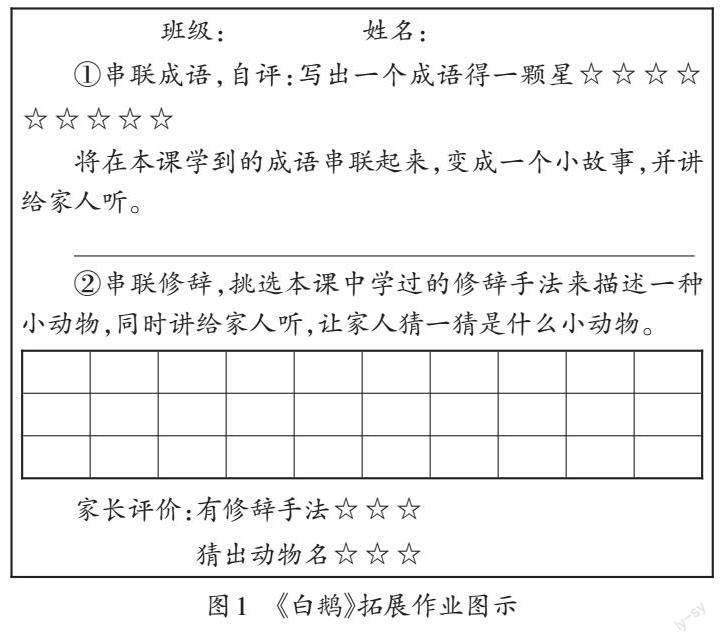

例如,在教學《白鵝》時,教師在設計作業前,需要對教學目標進行分析。一是確定教學目標。基礎知識目標為,讓學生掌握“高傲”“脾氣”等字詞的正確讀法與寫法,理解“一絲不茍”等成語的含義。能力目標為讓學生掌握擬人等修辭的用法,同時學會正確使用這些修辭;情感目標為讓學生更加熱愛生活,養成保護小動物的意識。二是在確定教學目標的基礎上,對作業內容進行如下安排。①字詞訓練(認識并朗讀生字詞,書面作業為組詞造句)。②佳句欣賞。③語言交流。為了幫助學生更好地掌握本課的修辭手法,教師讓學生找出文中的修辭句子并朗讀,然后將朗讀音頻發到班級QQ群中。三是教師對作業內容進行拓展延伸。為了培養學生理解生字詞與修辭句子的能力,教師可恰當安排如圖1所示的兩個拓展小任務。①串聯成語:讓學生自己創設情境,將本課學到的成語串聯起來,變成一個小故事,并講給家人聽。②串聯修辭:由學生自己創設學習情境,挑選本課中學過的修辭手法描述一種小動物,同時講給家人聽,讓家人猜一猜是什么小動物。

上述作業設計,是針對《白鵝》一課的教學目標和基礎知識來考慮的,學生完成每一個環節的時間不超過5分鐘,總體不超過20分鐘,既能保證完成作業的時間,又能夯實知識基礎和提高語文綜合素養。

(二)豐富形式,培養能力

想要真正實現減負增效,教師還需要從改變作業形式著手,充分抓住學生的興趣點,讓學生覺得做作業是一件很有趣的事情,從而順利達到提高作業效率的目的。在改變作業形式的過程中教師可從多樣化與趣味性著手,避免大量重復抄寫的任務,讓作業不再成為枯燥的代名詞。要體現作業的趣味性,需要教師明確教學目標,結合小學生的身心特點設計形式多樣的作業,或將作業與實踐活動結合起來,豐富作業內容,使學生在完成作業的過程中獲得豐富的情感體驗。

例如,《一個豆莢里的五粒豆》一課,在學生熟練掌握字詞與閱讀課文的基礎上,教師可設計“改一改”“演一演”的家庭作業,要求學生每八人為一組,自由改寫課文,將課文改寫為課本劇。小組成員可在課下自由分配角色,并進行排練,最后在課堂上展示。這樣既能夠培養學生的改寫能力,又能夠培養學生的口頭表達能力,一舉兩得。又如,學習《草原》一課時,學生對草原風光及草原人民的生活充滿了好奇,并且提出了很多有趣的問題,教師可布置“特殊”的作業——讓學生利用學過的寫信知識,與內蒙古的學生互相通信,加強學習生活上的交流和溝通。這樣,不僅能夠幫助學生提高寫作能力,還能夠使學生收獲珍貴的友誼。再如,閱讀經典是語文作業中非常重要的部分,在教學中,教師可制訂“經典潤澤人生”閱讀計劃,借助經典作品實現育人目標。如在推薦學生閱讀《三國演義》時,教師為學生安排“分享三國故事”“學唱三國歌曲”“繪制三國服飾以及出演三國劇本”等實踐類作業,讓學生結合自己的興趣愛好,有目的地挑選作業。這樣一來,學生既能深入閱讀名著,接觸經典語言材料,也能夠深刻地感受到《三國演義》的精神內核,提高精神文化水平。

(三)分層設計,自主選擇

有的教師為了更快地完成教學任務,布置作業往往“一刀切”,沒有綜合考慮學生的差異性。語文作業設計,應該既認識到學生學習基礎、學習水平的差異性,又考慮學生的興趣愛好,盡可能地為學生提供選擇作業的權利,讓所有學生都能在原有的學習基礎上有所提高。在“雙減”背景下,小學語文作業設計更應當考慮少設計“一刀切”的統一作業,多設計一些具有層次性的作業,讓學生結合自己的學習情況來挑選作業,使不同基礎的學生都有所收獲,最終實現共同進步。

在設計作業時,教師可以按照學生的差異設計A類作業、B類作業和C類作業,且三類作業間具有一定的差異性和選擇性。具體選擇哪種類型的作業,由學生自己決定,再由教師對學生作業的完成度進行差異化點評。例如,教學《慈母情深》一課后,教師設計可以設計如下分層作業,讓學生自己選擇其中一類來完成。A類作業:主動幫助父母做一些力所能及的事情,感受父母照顧家庭的辛苦。B類作業:在課外尋找與母愛有關的文章,摘抄與母愛相關的句子或者段落,并在課堂上與同伴分享。C類作業:自己動手制作賀卡,贊美并祝福母親。又如,教學《小池》一課后,教師同樣可以設計三類作業。A類作業:抄寫故事、默寫生詞等。B類作業:用自己的語言講述古詩表達了什么內容。C類作業:試著按照自己的理解對古詩描述的意境進行分析,充分發揮自己的創造力。如此一來,學生就能夠結合自己的學習水平,挑選自己感興趣的一類作業來完成。這樣的作業形式對學生而言具有廣闊的發揮空間,體現了素質教育的理念,深受學生歡迎。

(四)聯結活動,實踐體驗

陶行知先生提倡“教學做合一”,認為實踐性作業能夠通過直接經驗影響學生對知識的吸收。在教學中,教師應挖掘教材中的活動因素,為學生創造實踐的機會,引導學生在活動中體驗生活、積累經驗,在實踐中掌握技能、培養能力。在實踐過程中,學生會對學習經驗進行重組,將書本內容與生活聯系起來,并在完成作業的過程中感受到自己逐漸在進步,享受到成功的喜悅,進而在今后的學習中更加主動。

我國的節日文化豐富,作業設計與節日文化相結合是一種有效的方式。在設計作業時,教師應側重引導學生關注活動過程,讓學生記錄自己的收獲,豐富內心世界。例如,2022年元旦到來前,教師結合這一節日,為學生設計了主題為“歡慶元旦,傾力報答”的作業。作業要求學生在三天的時間內隨身攜帶教師提供的“蛋寶寶”,像照顧自己的孩子一樣保護好“蛋寶寶”。在保護“蛋寶寶”的過程中,學生體會到父母深厚的愛。在元旦到來后,教師組織學生通過書信的形式表達自己對父母的感恩之心。在寫信的過程中,很多學生日常羞于說出口的愛意都能通過文字流暢地表達出來。當這些情感伴隨著文字一步步走進學生心田時,作業的育人目標也就順利實現了。又如,教學《頤和園》一課后,教師設計如下作業:讓學生以導游的身份,為大家介紹這篇文章。為了完成作業,學生需要另外閱讀與頤和園有關的文章,并學會用自己的話來總結。這個過程,不僅培養了學生的表達能力,而且加深了學生對文章內容的理解。

“雙減”政策要求減輕學生過重的課業負擔,避免“校內減負而校外增負”的情況,這對廣大教師而言是一次嚴峻的考驗。目前,教師在布置作業時仍然有不少問題需要解決,對此教師應不斷探索,科學設計作業,讓“減負”從作業開始。

參考文獻

[1]劉曉嵐.關于小學語文作業優化設計的思考:以小學語文人教版第四冊作業設計為例[J].中學課程輔導(教師通訊),2016(19):55.

[2]周穎.明確“五個意識” 抓實“三個環節”:用足、用好、用活《語文作業本》策略談[J].教學月刊小學版(語文),2021(11):4-8.

[3]林范榮.依托互聯網共享 創設語文作業新模式:以語文作業數字化的設計和評價為例[J].小學生作文輔導(上旬),2019(4):83.

[4]伏紅波,肖婧.指向核心素養的小學語文個性化作業設計:以《自相矛盾》一課作業設計為例[J].小學生作文輔導(上旬),2021(10):79-80.

[5]林小紅.基于學生差異,設計分層作業:小學語文中年級周末作業分層設計研究[J].小學生作文輔導(讀寫雙贏),2018(3):69-70.

[6]楊波,張馨月.循“規”導“寫”:部編版小學語文二年級寫字指導的施教建議[J].吉林省教育學院學報,2021,37(3):89-92.

[7]張萍.線上單元作業設計與實施的實踐初探:以統編語文教材第五冊第五單元為例[J].現代教學,2021(S2):66-67.

作者簡介:潘海潔(1982— ),廣西南寧人,本科,一級教師,研究方向為小學語文教學。

(責編 黎雪娟)