基于對分易的線上線下混合式教學模式探索

朱丹 郁玲艷

關鍵詞:對分課堂;線上線下混合式教學;C語言程序設計

0 引言

我國“新工科”概念于2017 年2 月18 日由教育部在復旦大學召開的高等工程教育發展戰略研討會上提出,其強調大學教育從“知識本位教育”向“能力本位教育”轉變。2018 年6 月,教育部在新時代全國高等學校本科教育工作會議上提出一流本科課程概念:對大學生有效增負,合理增加課程難度、拓展課程深度、擴大課程的可選擇性,打造有深度、有難度、有挑戰度的“金課”;高校須全面梳理各門課程的教學內容,切實提高課程教學質量[1]。

在大一上半學期就開設實踐性較強的C 語言程序設計課程,目的是為后續課程做鋪墊,在學習和實踐中培養學生的學習自主性。課程根據“新工科”和“金課”的要求,需要對傳統的教學模式做出改變。

1 現狀分析

應用型本科的C 語言程序設計課程的教學需要更注重實踐,通過調研發現,目前C 語言課程教學存在幾個主要問題:

⑴ 課程難度大,線下課時少。“C 語言程序設計”是大一新生接觸的第一門學科基礎課程,知識點零碎,涵蓋面大,在有限的線下教學時間難以面面俱到,而需要通過教學手段激發學生學習興趣,摸索適合自己的學習方法,最終實現自主學習。

⑵ 采用的教學手段較單一,缺少有效的過程化管理機制。教師上課和管理學生人數相對較多,很難完成對學生學習數據的收集、整理和分析,無法全面及時地掌握學生做學習情況,因而無法做到“對癥下藥”,制約教學質量的提升。

⑶ 平時學習情況無法精確量化,考核評價體系單一。大學學習過程中一般不組織大規模考試,意味著老師和學生都無法通過考試發現學生沒有掌握的知識點。課堂提問和批作業不能全面考查學生的學習情況。而僅以一次期末考試成績作為學習情況考核標準也不客觀,即不利于學生對自己的客觀評價,也不利于教學效果的評估,最后變成“為考而考”。

⑷ 實踐教學受限于實驗室的使用時間和空間的限制,不夠靈活。“C 語言程序設計”的實踐往往安排在機房,有限的時間里很難針對不同的學生啟發其解決自身問題。學生遇到問題,往往擱置,最后問題沒有得到解決。這樣的實驗課無法提高學生動手能力,沒有達到實驗反哺理論課程的效果,也不利于培養學生自主學習和終身學習意識。

2 線上線下混合式教學模式的內涵

線上線下混合式教學就是將現代信息技術與教育教學進行充分融合的新教學方式,實際上就是將在線教學和傳統教學的優勢結合在一起,完成“線上+線下”的教學模式。通過兩種教學組織形式的有機結合,可以良好的整合教學資源,把學習者的學習由淺到深地引向深度學習。

在全球教育創新實踐中,在線教育作為一種新的教育模式,憑借其不受時間和地域限制、支持個性化學習等優勢,正在成為推動高等教育變革的重要引擎,不僅助力高校成功應對了新冠疫情危機,而且今后將長期與傳統線下教育模式共存并進[2-5]。2013 以來,我國的MOOC 在線學習得到長足發展,大多以SPOC 的形式實現,但是如何設計能更好的發揮線上線下的優勢,更好完成教學任務,主要是在什么階段混合(When)、在哪些方面混合(Where)、以何種方式混合(How)等一些具體問題都有待深入探討。

3 基于對分易的線上線下混合式教學模式設計

3.1“對分課堂”及對分易

“對分課堂”是復旦大學張學新教授在復旦教育論壇上提出的中國原創教學新方法[6]。該模式的核心理念就是將課堂時間一半留給老師講授,一半留給學生討論。在講授和討論之間留出一定的時間給學生自主學習,進行個性化的內化吸收。整個教學過程分為講授(Presentation)、內化吸收(Assimilation)和討論(Discussion)三個過程。

“對分易”教學平臺是領培信息科技有限公司開發的、面向移動互聯網的新一代教學平臺,是“對分課堂”的官方平臺,通過微信關注公眾號“對分易”或通過電腦直接打開網頁https://www.duifene.com/進行注冊并使用。該教學平臺包括“在線練習”“班級學生”等16 個不同的模塊,可以很好地輔助教師貫徹“對分課堂”教學理念,更好地實現人機交互式學習[6-7]。

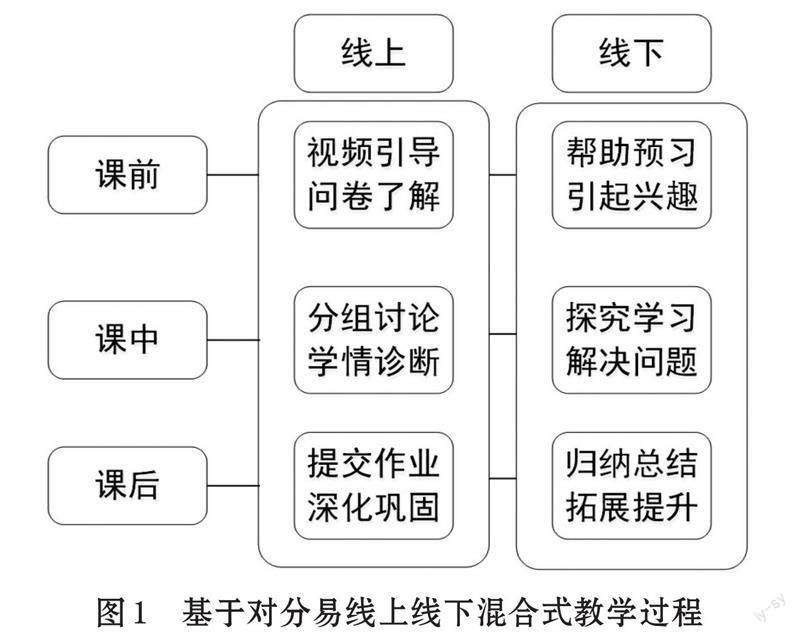

3.2 基于對分易的線上線下混合式教學過程設計

我校電光學院“C 語言程序設計”總學時數64,其中理論學時48,實踐學時16。課程通過對分易采用對分課堂模式,主要分為課前,課中,課后三個階段。在開課前,要錄制好相應的微課視頻,介紹每個章節的知識體系,對上機內容及算法要有引導和剖析。具體過程如圖1 所示。

⑴ 理論課的利用對分易的課堂實施情況如下:

① 理論課前準備:教師首先要對章節知識點進行構成體系導圖,凝練出本章節知識點的框架。對重點難點以問題的形式拋出,旨在引起學生興趣并積極思考。其次,利用對分易教學資源上傳教學資料,包括微課視頻、PPT 課件等。學生通過在線資源了解即將要學習的內容,做好上課準備。

② 理論課中實施:教師利用對分易的簽到、在線練習等功能,實施線上線下混合式教學模式。先以引導的形式梳理本節課的內容,留出5~15 分鐘左右讓學生根據ppt 或者教材進行獨學,再通過1-2 道在線練習發送給同學完成。公布答案后,各組討論,時間一般控制在5~10 分鐘。討論后還不能解決的問題可以直接向老師提出或發布在對分易的討論區中,由老師集中進行解答。

③ 理論課后反饋:教師提醒學生課后先復習好今天上課的內容,然后利用對分易的在線練習功能下發該章節的習題,主要為客觀題。根據題量題型,規定好完成時間,時間不宜太長,要讓學生有緊迫感。學生完成后系統會立即呈現對錯情況和答題解析,從而發現自己沒有掌握的知識點,完成針對性的復習。老師可以查看到學生的分數情況,并按照得分高低排列題目順序,分析學生失分的原因,及時掌握學情,以便調整教學內容。考試前還可以選擇讓學生自由重做,達到復習的效果。

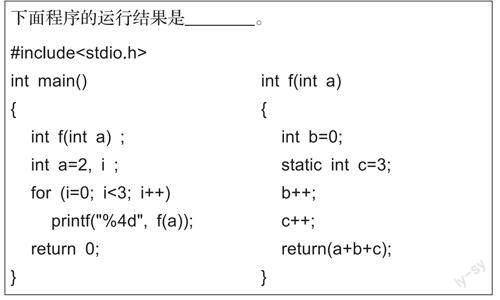

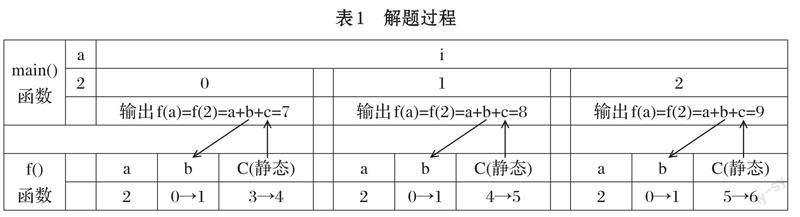

例如,在函數中靜態局部變量為難點,學生不容易理解。在課后習題中布置了這樣的題目。

不用大量的語言,而通過列表(如表1 所示)的方法,把解題過程展現給學生,使學生更容易理解解題過程,從而舉一反三。

⑵ C 語言中編程的邏輯思維能力是在實踐中培養的。上機實踐課的安排尤為重要。根據一周兩次的上課進度,上機課一般一周一次,具體利用對分易的課堂實施情況如下:

① 實踐課前準備:教師根據課程進度在實驗課前布置好4~5 道上機題目。要求同學根據題目思考編程思路,可以用流程圖或自然語言表示出來,然后鼓勵有條件的同學試著在自己的電腦或者其他終端如手機、平板等上使用相應的軟件進行編程。

② 實踐課中實施:教師在對分易課程資源中上傳引導學生編程的微視頻,不是直接給出答案,而是引導學生思考,或者提示ppt 或教材中有類似的例子。同學還可以通過分組討論,解決個性化的問題。如果最后還有問題可以通過向老師提問或者對分易討論區討論。最后留出5~15 分鐘抽一個同學談談自己的解題思路和編程感受。

③ 實踐課后反饋:學生將自己的編程內容整理成實驗報告,體現上機成果,總結學習內容,寫出深度體會。教師可以在對分易中收藏寫的較好的作業,發給全班。

3.3 考核及評價體系

我校傳統的“C 語言程序設計”考核評分方式為,課程成績=平時成績×10%+實驗成績×20%+期末考試成績×70%。其中平時成績主要是指學生考勤,上課回答問題情況和測試情況的總評。從公式中可以看出學生最終的總評成績還是主要取決于最后的期末考試。

通過對分易教學平臺中的考勤模塊可以方便的統計出同學們的出勤率,平臺自動將每次下發的在線練習成績換算成百分制,如果是補交的,也會有顯示。討論區的發言次數,作業提交情況,教師的批改成績,課堂提問情況都有詳細的數據,通過平臺excel 表格的統計,一方面幫助教師記錄了學生真實的學情,另一方面,起到督促學生的作用,提醒他們注重平時每次學習的積累。學生通過學習過程中的反饋,調整,再反饋形成了“閉環”,學習信心大增,最終能取得好的成績。

3.4 教學實施效果

以2022 年秋季筆者所教授的電光院機器人工程專業67 名同學作為“C 語言程序設計”試點班。筆者在對分易在線練習模塊共下發了18 次在線練習,每次題型,題量,總分不完全相同,布置了8 次上機實驗共計36 道上機題,課堂提問了48 道題目。通過對分易下載的成績匯總表格中可以看出,一開始分數較低的同學后期,都慢慢有所改善,漸漸掌握了學習方法。本次期末考試機器人工程專業的同學考試平均分和及格率均列全年級第一,平均分較其他班級高出不少。

4 結束語

“C 語言程序設計”課程組經過為期兩年的教學改革,在教學資源建設,成績評價標準以及課程保障和促進機制等方面做出了一些積極探索:基于對分易教學平臺,完成線上線下混合式教學,增進師生交流,強化學習過程監督,錄制教學視頻,構建學生練習環境。形成課前引導,課中消化,課后深化一整套學習流程。對學生進行全過程跟蹤、考核,實現對學習效果的客觀評價。我們探索打破傳統教學方法,進一步激發學生學習興趣,為編程類教育教學改革積累了經驗。