基于真實情境的高三一輪復習教學策略

何晶晶

摘要 在“生態系統的穩定性”的高三一輪復習教學中,以“塞罕壩今昔”這一真實情境為線索,展示塞罕壩“生態平衡-生態破壞-生態恢復”的三個發展階段,通過資料分析、數據研究、模型建構及方案設計引導學生整合知識,構建框架,同時提升科學思維,樹立結構與功能、穩態與平衡等生命觀念,落實核心素養。

關鍵詞情境創設 一輪復習 生態系統 穩定性

中圖分類號 G633.91????????????? 文獻標志碼 B

1 問題的提出

《中國高考評價體系》指明以情境作為載體考查學生運用知識分析、解決實際問題的能力,以此評價學生的必備品格與關鍵能力,全面體現學生的學科素養水平。生物學科作為高考選考科目之一,充分體現了新一輪高考改革的要求,在教材內容、課堂教學、試題命制等方面均強調創設貼近學生生活實際的真實情境,以發展學生的核心素養。高三一輪復習是高中生物學習的一個重要環節,學生需要完成高中階段知識的歸納和整理,建構完整的概念體系,進而遷移知識,能夠分析解決實際問題。當下教師大多數一輪復習方法是對教材內容進行“地毯式”掃描,同時配合模擬題訓練,成為知識點的習題化教學。該方法容易造成學生對知識的理解停留在概念本身,難以建立概念間的聯系,同時學生獲取信息、實驗探究、遷移應用等能力難以得到有效提高。傳統教學中的問題結構良好、答案唯一、條件確定,而真實的情境意味著學生所面對的問題是結構不良、靈活、開放的。在創設真實情境的教學活動中,教師引導學生經歷類似科學家一樣主動查找資料、積極思考、設計實驗并實施的過程。學生的概念在活動中與個人化的情境要素再關聯、再建構,促進概念體系的形成,同時科學思維和正確的價值觀得以發展,有利于核心素養的提升。下文中筆者以“生態系統的穩定性”一節為例,闡明基于真實情境的高三一輪復習教學策略。

2 基于真實情境的高三一輪復習教學設計

2.1教學分析

“生態系統的穩定性”選自人教版高中生物選擇性必修2第三章第五節,課程標準對本節的內容要求是“生態系統通過自我調節作用抵御和消除一定限度的外來干擾,保持或恢復自身結構和功能的相對穩定”。作為本章的最后一節,教師引導學生從整體的角度理解生物與環境相互作用形成統一整體,認識生態系統的動態變化,從宏觀方面認識生命系統的穩態。這對于學生理解生命系統的本質以及系統分析思維的訓練、生態意識的形成具有重要價值。在進行本節內容復習時,學生基本能夠說出生態平衡、生態系統穩定性等概念的含義,但是在面對具體問題時不少學生卻難以合理解釋,如片面地認為抵抗力穩定性與恢復力穩定性呈相反關系等。因此,在一輪復習過程中,需要幫助學生厘清概念的本質及概念間的聯系,建構知識框架并應用于真實情境問題的分析和解決。

2.2教學目標

①能夠解釋真實情境中生態平衡的特征,認同生態平衡的動態性。

②能夠建構模型分析反饋調節的過程,運用系統分析的方法解釋生態系統的穩定性,進一步認識穩態的相對性,關注人類活動對生態平衡的影響。

③能夠基于實際條件設計生態系統的恢復方案,進行合理評價并與他人交流。

④能夠基于對生態系統穩定性的認識,為實際生活中不同生態系統穩定性的提高提供建議,樹立生態意識,增強社會責任感。

2.3情境內容及設計思路

真實開放的情境有利于學生核心素養的培養,尤其是社會關注的與生物學有關的熱點問題。高三學生具備較強的主人翁意識,對熱點時事有濃厚的興趣,同時也渴望能通過所學的知識為現實問題出謀劃策。本節課創設的情境素材為“塞罕壩今昔”,塞罕壩林場是我國環境保護的典范,體現了幾代勞動人民艱苦卓絕的奮斗史,當中蘊含了大量生態學知識。教師對其進行重新整合并實施教學,幫助學生建構概念、發展思維,提升民族自豪感,樹立社會責任感。

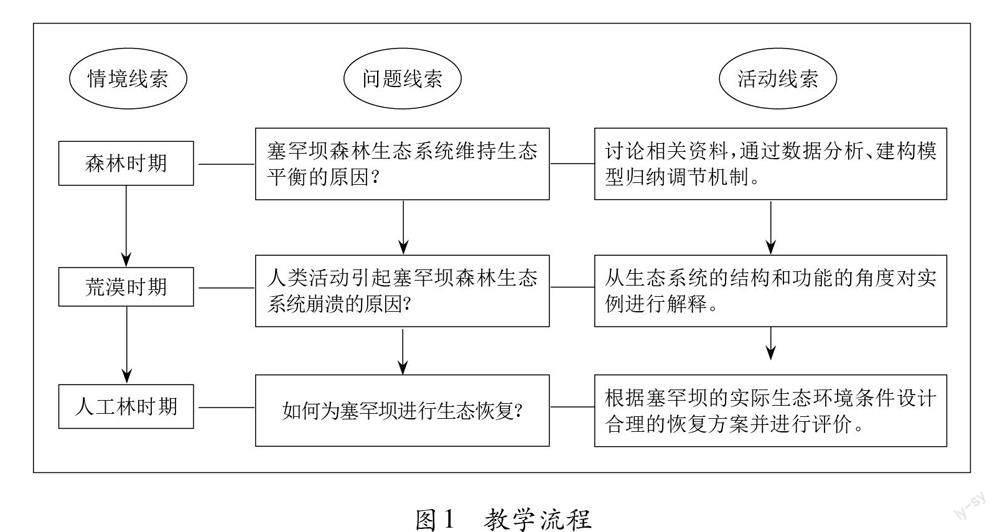

本節課的教學思路如下,以“塞罕壩今昔”這一真實情境貫穿始終,圍繞塞罕壩“森林時期-荒漠時期-人工林時期”分別經歷的“生態平衡-生態破壞-生態恢復”三個發展階段展開復習,教學流程如圖1所示。

2.4教學實施

2.4.1森林時期

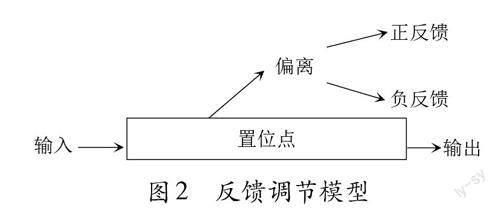

通過塞罕壩的視頻導入,使學生感受林場從郁郁蔥蔥的“木蘭圍場”到建國初期的“茫茫荒原”再到現在的“綠色奇跡”。教師展示資料1:“在遼、宋時期塞罕壩屬于人跡罕至的千里松林,明代作為蒙古游牧之地,基本上保持著原始自然生態環境的狀態,清朝作為“木蘭圍場”為皇家貴族捕殺野生動物提供場地,有時也作為皇家祀典活動的場所,清政府對木蘭圍場的管理十分嚴格,各個圍場輪流開放、休養生息,塞罕壩依然保持良好的生態環境。”學生通過問題串思考森林時期的塞罕壩具有生態系統的哪些特征,利用符號表示某種動物被獵殺后其他種類生物維持相對穩定的機制,同時形成反饋調節的模型(圖2)。教師通過該模型引導學生橫向比較,總結各個生命系統存在反饋調節的實例。通過討論,學生認識到生態系統中的生物之間是相互關聯的,某一物種的變化都會直接或間接對其他物種造成影響,從而認識到營養結構越復雜的生態系統,反饋調節的路徑越多,也更容易維持平衡的狀態。

設計意圖:通過視頻領略塞罕壩風光,整體感受生態系統的變化,激發學生的興趣。問題串激發學生思維,符號展示使概念外顯,使學生認識到生態系統通過負反饋調節機制進行自我調節,同時進一步深化對穩態的認識,理解反饋調節機制是普遍存在的、不可缺少的,從而有利于學生生命觀念的培養。

2.4.2荒漠時期

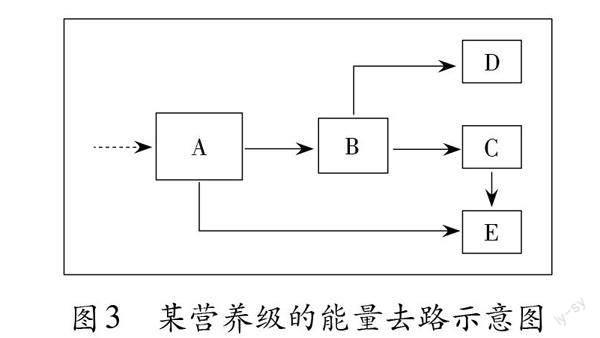

基于視頻介紹,教師反問學生,既然生態系統具有抵抗力穩定性,為何塞罕壩會從“千里松林”成為建國初期的“茫茫荒漠”狀態?學生不難得出生態系統的抵抗力穩定性是有限度的結論。為進一步理解塞罕壩生態系統的變化,教師展示流經某肉食性動物種群的能量示意圖(圖3)。在進行能量去路分析的基礎上再思考,如果該地區植被破壞,植物固定的能量減少到原來的1/10,該肉食性動物種群數量如何變化?另外,植物的“綠色”還為植食性動物提供采食信息,引導學生能從結構和功能的角度思考塞罕壩森林生態系統發生崩潰的原因。隨后教師補充信息:“直至新中國成立初期,塞罕壩的森林覆蓋率僅為11.4%,植被被破壞后,圍場境內水土流失、洪水泛濫、土地荒漠化等自然災害頻率大大增加。”

設計意圖:教師順著情境線索,引導學生從結構和功能的角度認識生態系統的穩定性,整合食物鏈、能量傳遞效率等生態學知識進行實際問題的討論,發展系統分析的科學思維,激發學生的學習熱情,感受人類活動對生態系統造成的影響,培養社會責任感。

2.4.3人工林場時期

教師進行情境線索鋪墊:“1962年國家批準在塞罕壩建立林場,塞罕壩的生態恢復是伴隨著塞罕壩林場發展完成的。由于塞罕壩氣候干旱、土壤貧瘠,人們經驗有限等原因,生態恢復工作進行得十分不易。”學生參考教師提供的恢復生態學資料,完成小組合作任務。任務如下描述所示:假如你是一名生態恢復工作者,面對以下問題,請嘗試為塞罕壩生態系統的恢復提供方案并說出理由。①塞罕壩地處河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣境內,平均海拔1500 m,年均氣溫-1.5℃,處于半濕潤半干旱地帶。②生態恢復初期,塞罕壩土壤干旱,有機質含量低。③塞罕壩北部是渾善達克沙漠,森林被破壞后,涵養水源的功效減低,植被失去防風固沙的功能。各組學生集思廣益,互相補充完善。

接著教師繼續創設情境:“經過幾十年的艱苦努力,終于建成了林地面積108.6萬畝的全國最大的人工林場,成為了京津冀地區重要的綠色生態屏障。目前塞罕壩機械林場的主要樹種為針葉松,其常見病蟲害之一為松毛蟲。林場建設者提出了防治松毛蟲的兩種方案:方案一是噴施高效農藥;方案二是投放松毛蟲的天敵松毛蟲寄生蜂(將卵產在松毛蟲內,并以害蟲卵內物質供其子代發育成長)。”教師組織學生對以上兩種方案進行評價。隨后,教師補充說明“塞罕壩人工生態系統已經進入新的發展階段,其良好的生態環境和豐富的物種資源,使其成為珍貴的物種基因庫,隨著碳達峰、碳中和目標的提出和戰略地位日益提升,塞罕壩的價值日益凸顯”。學生通過塞罕壩生態恢復感悟到人類活動對生態系統的重要影響,從塞罕壩的變化歷程來看,人類活動往往可以改變群落演替的方向和速度,塞罕壩的重建充分說明了“綠水青山就是金山銀山”。

設計意圖:基于塞罕壩的實際狀況,因地制宜設計塞罕壩生態恢復方案的活動使學生鍛煉了對信息的獲取和分析的能力。學生整合關于生態系統的相關知識,解釋現象、解決問題,該過程提升學生應用生物學知識參與社會事務討論的能力,鍛煉了解決生產生活問題的能力,引導學生關注生態問題,形成生態意識,從而促進學生在日常生活中參與環境保護的活動。

3 教學反思

高三一輪復習的重點不僅在于對基礎知識點的梳理和整合,還在于科學思維與探究能力的提高,使學生能夠對綜合性問題進行解釋和判斷,提升核心素養。本節課始終貫穿“塞罕壩今昔”這一情境線索,學生在課堂上親歷生態系統的崩潰與重建。面對環環相扣的一系列復雜問題,學生相互合作,抽絲剝繭,深入分析,綜合應用生態系統的相關知識,從生態系統的結構和功能的角度入手,認識生態系統的穩定性,在對一系列資料和數據進行分析討論的過程中形成結構與功能、穩態與平衡等生命觀念。“林場時期”的恢復方案引導學生關注現實生活中的生物學問題,嘗試運用知識解決問題,增強社會責任感。本節教學還有不足之處,如在“荒漠時期”的教學環節需要提供更多塞罕壩生態系統數據、在“林場時期”的教學環節提供更多關于塞罕壩恢復時遇到的生態學問題等,需要在今后教學中進一步改進。

參考文獻:

[1]教育部考試中心.中國高考評價體系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2]郭艷芳.情境的二重性與中介作用——探討促進學生發展的情境教學路徑[J].四川師范大學學報(社會科學版),2021,48(04):126-131.

[3]中華人民共和國教育部.普通高中生物學課程標準:2017年版2020年修訂[M].北京:人民教育出版社,2020:25.

[4]張秀紅.核心素養視域下的生物學觀念:內涵、價值、內容體系及教學[J].課程.教材.教法,2017,37(09):91-97.

[5]朱正威,趙占良.普通高中教科書生物學選擇性必修2——生物于環境[M].北京:人民教育出版社,2020:89.