中小學科學課程的價值取向與實施策略

【摘 要】《義務教育科學課程標準(2022年版)》頒布之后,如何更好地理解與實施科學課程對于培養學生科學素養非常重要。新課程著眼于培養學生的核心素養,注重內容的“少而精”和結構化,及其與真實生活的深度融合,促進學生像科學家與工程師一樣思考與實踐。學校和教師需要整體規劃科學課程;以探究實踐為主要路徑,推進科學教學與評價變革;豐富科學學習素材,鼓勵提問與對話;拓展課程資源,落實共同責任,形成良好生態。

【關鍵詞】中小學科學課程 科學素養 實踐

如何在“雙減”背景下做好中小學科學教育加法[1],為科技創新人才培養奠定基礎,是我國中小學科學課程改革面臨的時代命題。科學課程作為科學教育的主要載體,受到世界各國的高度重視。近年來,基于科學大觀念、跨學科概念或核心概念的課程內容建構等,成為科學課程發展的主要趨勢。2022年,教育部頒布了《義務教育科學課程標準(2022年版)》,凝練了科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任等4個核心素養,加強了內容的結構化,提升了課程的綜合性和實踐性。這向我們提出了兩個問題:(1)科學新課程與以往課程存在哪些實質性的不同?(2)對于這些差異,在課程實施中教師應該采取怎樣的策略,以保證新課程的落實?

一、中小學科學課程的價值取向

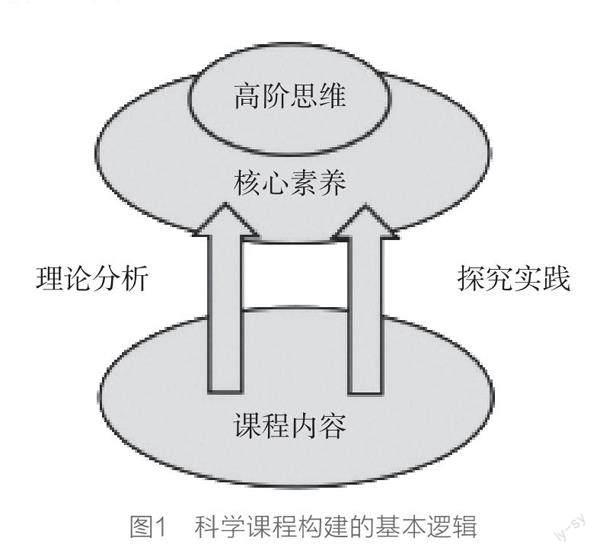

探討中小學科學課程的價值取向,首先要了解科學課程構建的基本邏輯,具體包括“學什么”“怎么學”“達成什么預期”等方面,即課程目標(核心素養的培養)、課程內容、實現學生核心素養培養的路徑,三者缺一不可。基于這一邏輯,概括而言,科學課程主要有以下幾個方面的價值追求。

1. 一切為了學生核心素養的培養

這是科學課程目標層面的價值取向。中國科學社的創始人任鴻雋在《新青年》刊發的《何為科學家》一文中指出:“近代科學是教育和修養最好的工具,因為天天求真理,時時想破除成見,不但使學科學的人有求真理的能力,而且有愛真理的誠心。無論遇見什么事,都能平心靜氣地分析研究,從復雜中求簡單,從紊亂中求秩序;拿論理(邏輯)來訓練他的思維,而思考力愈增;用經驗來指示他的直覺,而直覺力愈活。”科學學習可以提升學生的科學素養,這些素養對于學生的終身學習與發展具有很重要的意義。

信息時代向我們揭示了兩個事實:一是知識是學不完的,每天都有大量的新知識產生,而且固守舊知識并不能滿足當下生存與發展的需要;二是相對于知識積累,更重要的是培養學生學會學習和解決問題的思維和行動能力,這可以讓學生坦然、自信地面對各種未知、不確定的問題。在《義務教育科學課程標準(2022年版)》提出的4個核心素養中,科學觀念是科學課程本質屬性的集中體現,是其他素養的基礎;科學思維是適應現代社會發展的核心思維方式,而且可以遷移到其他領域,其中,作為高階思維的批判性思維和創造性思維,又是重中之重,沒有高階思維的充分發展,遑論科技創新人才的培養[2];探究實踐是學生形成其他素養的主要途徑,同時也是一種關鍵能力;態度責任是學生基于對科學概念的深度理解,在探究實踐的支撐下,通過科學思維內化而形成的必備品格[3]。換一種說法是,教師在設計與開展教學時首先應該有一個判斷,即這些知識和學習活動是有利于培養學生核心素養的,否則就是不合理的或應該放棄的。

2. 科學課程內容的精約化與結構化

這是科學課程內容層面的價值取向。科學史告訴我們,知識是積累的(雖有科學革命,但革命也是一種積累方式),知識是關聯的。對于科學教學來說,正是由于素養始于并孕育于學生探究實踐以及邏輯思維的深度參與,所以課程內容要“少而精”,要結構化[4]2-3,否則容易淹沒在碎片化的知識學習之中。已有的行為學和腦科學研究發現,靈活的語義記憶網絡有利于創造性的表現[5],高創造力個體呈現出更靈活、連接更緊密的語義記憶結構[6]。零散的知識彼此之間關聯性弱,沒有可遷移的知識結構,不利于學生形成知識的整合性理解,不利于學生使用知識[7]。此外,值得注意的一個問題是,如何認識科學課程內容范疇。科學課程內容不僅包括科學的概念、規律和理論,而且包括如何開展科學探究、如何認識科學以及科學應用等方面。理想情況下,科學學習是獲取科學概念、技能與元認知能力的結合[8]58-59。因而,注重不同類型內容之間的相互關聯是認識與結構化科學課程內容的基礎,也是進一步將其與素養發展、路徑支撐進行整體認識和設計的基礎。

3. 像科學家與工程師一樣思考與實踐

如圖1所示,一般說來,通過課程內容學習,實現學生核心素養發展的路徑有兩種:一是探究實踐活動,二是理論分析。探究實踐活動包括學生在學習過程中進行的觀察、實驗、記錄、測量、制作、調查等[4]182;理論分析相對比較抽象,其核心是思維方法的應用。回顧科學史,在科學研究中,一方面,從實驗事實到科學觀念之間不存在邏輯的通道,鮮有科學規律是可以直接從觀察或實驗得來,只有通過理智的自由發明才能達到。科學思維是科學研究行為、科學創造的靈魂,沒有思維的學習活動必然是干涸的、沒有深度的、不能達成真正科學理解的。另一方面,這種發明歸根到底也依賴于對實驗事實的縝密認識,從來也沒有一個真正有用的和深入的理論果真是由純粹思辨發現的[9]。從這個意義上講,兩條路徑又是相輔相成的。

學生像科學家和工程師一樣思考與實踐,可以實現:(1)作為一個有機整體,避免了科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任4個核心素養之間的割裂,因為從思維上講,科學思維內含于科學探究與實踐之中;從實踐角度來說,科學探究亦在其中。除思維與實踐本身具有很強的交互關系之外,科學知識與概念當然是思考與實踐的重要基礎,態度與責任也是影響思考與實踐的重要因素。(2)將科學學習過程表達為與科學家和工程師類似的思考與實踐過程,這一過程集中展現了科學家和工程師的知識、思維、情感、態度、價值觀等,而如何開展設計和研究,如何調動這些要素來思考與實踐,已有很多描述和闡釋,可以作為學生學習科學的直接參照[10]。

4. 從生活中來,到生活中去

學習科學指出,學生的已有知識和生活經驗是進一步學習的基礎[8]55-56。這是建構主義的觀點,也是學習起點的問題。比如,小學生對于他們站立的大地是平的,以及放在球體下面東西會掉下來有了多次體驗,所以當教師講到他們居住的地球是球形的,就與他們的先前知識和體驗相沖突了。當學生試圖將新信息與先前知識相結合時,就得出了全新的地球形狀概念,并為之后解釋相關現象或解決相關問題提供知識基礎。值得進一步說明的是,“從生活中來,到生活中去”不僅是在課堂上創設情境,在知識學習之后再解釋相關現象,而且重要的是以真實生活為學習場景。約翰·杜威指出,探究就是從一個問題處境開始,以這個問題處境或人本身的某種改變結束[11]。這具有實用主義哲學的鮮明傾向。由于時間與空間的局限,這在課堂上很難做到,但同時向我們提出另一個問題,科學學習僅僅是課堂教學的事情嗎?回答是否定的。我們要將課內、課外(實踐基地、科技場所、家庭等)的科學學習整體規劃,特別是課后學習任務的設計,如讓學生使用身邊的材料做一條玩具船,可以加深學生對浮力與物體密度關系的理解,這種實際任務為檢測概念理解以及將抽象概念與具體經驗相關聯提供了很多機會。

二、中小學科學課程的實踐策略與思考

1. 整體規劃科學課程

科學課程包括國家科學課程、地方科技類課程(義務教育階段)、學校為滿足學生個性化發展而開發的科技類校本課程。學校要從為國家科技創新人才培養奠基的角度,認識基礎教育階段科學課程與教學的重要意義,把科學課程放在學校課程的重要位置來考量。對于國家科學課程,在開齊開足的基礎上,學校和教師更要基于校情和學情做好學段、學年、學期、單元乃至課時的教學目標、教學內容、評價方式和方法的協調一致,除此之外,還要在科學課程資源、教師招聘與培訓研修、實驗室建設與實驗員配備以及實驗藥品和器材配備等方面做好保障;對于科技類地方課程與校本課程,學校和教師要創造條件讓學生開展探索性、創造性實驗與工程設計,這對于激發學生學習興趣、提升學生思維能力具有重要的促進作用。

據教育部課程教材研究所2022年開展的一次專項調研顯示,中小學各類校本課程中,科技類是最少的類別之一,占比29.9%。某東部地市反映,由于科技類校本課程需要較多經費,所以難以持續,同時表示該類校本課程開發困難的學校最多,占比52.45%。當然,其中也存在一個誤區,即探究實踐需要專門的器材設備,而理想的狀態是,除少數特定的實驗藥品或設備之外,教師和學生充分利用當地便利的生物資源、日常生活易得的材料等,自制教具,開展探索研究和工程實踐。我們培養的是學生的思維、能力和品格,無關內容載體。

2. 以探究實踐為主要路徑,推進科學教學與評價變革

理論上講,所有的科學知識建構都離不開探究實踐,因為中小學科學課程的研究對象絕大部分來自現實生活和自然世界,是相對直觀的,所以學生需要而且也可能主要通過探究實踐活動來觀察、實驗,獲取信息與證據[12],即學生像科學家與工程師一樣思考與實踐,取材于生活,悟理、共情于實踐。然而,如何應對內容量(尤其是考試要求的)與課時帶來的挑戰,以確保學生有足夠的時間深度開展探究實踐活動以及對證據或信息的思維加工,是一個現實的、不可回避的問題。我們應認真考慮兩個方面:一是不能完全犧牲學生科學學習的深刻體驗。因為沒有深刻體驗,就沒有學生核心素養的發展;沒有學生核心素養的發展,就沒有完成國家科學教育的目標與要求。二是相對于面面俱到、講授式的科學知識結構化、體系性學習,學生在深刻體驗中形成的素養可以開拓新的科學知識,并在其他場景中遷移以解決實際問題。同時,教師要“以終為始”地看待科學教學,像評估員一樣思考三個基礎性問題:一是需要什么類型的證據,證明學生達到了科學教學目標?二是對于學生在探究實踐中的反應、作品或行為,哪些具體特征可以用來判斷他們達到了哪些預期效果?三是所計劃的證據能使我們推斷出學生的科學知識、技能和理解狀況嗎[13]?回答好這三個問題,有利于實現教學評一體化。

但是,探究實踐不是為了活動而活動。我們不僅要注重科學知識應用,而且要讓學生在“做中學、用中學、創中學”,重視科學學習理念、科學精神和求知渴望的滋養。正如約瑟夫·施瓦布所說:“做中學既不是只在做中學,也不只是學怎么做。做與閱讀、反思、記憶齊頭并進。這些智力活動最終要達到的結果遠不是有效地應付面包和黃油之類的生存問題。它們將產生獲取有益經驗的能力,做與體驗不單純為了物質的結果……而是為了自身的滿足。”[14]76-77

3. 豐富科學學習素材,鼓勵提問與對話

在科學教學中,如果沒有豐富的科學素材供學生觀察、選擇,沒有學生的提問與對話,那么這會是預設的、僵化的教學。這樣的教學正是杜威所批判的“旁觀者”立場,學生是被灌輸的對象。科學教學應該做到三個開放,即起點開放、過程開放、結果開放。只有這樣,才能說學生具有了科學學習的深刻體驗。起點開放是指科學問題的提出是開放的,這關乎如何提出一個好的科學問題,反映一個學生的基本經驗與思維水平,這是我國科學教育的短板。當然,這一要求在教學中存在挑戰,即如何聚合學生過于發散的思維。一個好的策略是,教師在選擇若干情景或素材時,注重其內在聯系,同時設計一個較為恰當的問題鏈加以引導,更重要的是,要給學生充足的時間去思考、交流和審視所提出問題的合理性以及依據。過程開放是指教學活動中應該不斷涌入新的科學材料、信息、觀點等,以及對它們的批判性解釋與吸收,因而提問與對話是必須的。結果開放就是教師對學生思維以及探究實踐結果的包容性和反思,因為所有的探究結論都不是完全確定的,需要不斷尋求新的證據,進一步證實或者證偽。起點開放和過程開放是結果開放的基礎。進一步講,如果沒有這樣的開放性,就不會有發散性思維和聚合性思維的訓練,而發散過程中蘊含著多樣性,多樣性是獨創性的基礎和土壤;聚合過程需要概括、歸納等邏輯思維方法的使用,蘊含著批判性思維[15]。約瑟夫·施瓦布認為,此時的課程創建主體不是別人,而正是學習者,學生成為了參與課程建構活動的主人,而這一建構過程也正是學習過程[14]59-62。

4. 拓展課程資源,落實共同責任,形成良好生態

《義務教育科學課程標準(2022年版)》提到,學校要充分利用多種與科學相關的資源,如花、草、樹木、鳥、昆蟲等自然資源,以及學校的科技設施,還有校外科技館、博物館、科研院所、科技企業等方面的資源。這無疑是正確的,但在現實中卻存在難以持續、不夠深入等突出問題。杜威在《明天的學校》中提出,學校必須研究學生的需要和品質,必須研究社區的需要,以及社區為學校貢獻的機會。學校盡可能地利用社區資源,把社區作為教育實驗的貢獻者。當學校不再是一個孤立的學術機構時,它在街坊鄰里具有何等的分量[16]。學生的科學學習不僅是學生自己的事情,也不僅是同伴、教師和學校的事情,而且是家庭、社區、社會的共同責任。這正是經濟合作與發展組織(OECD)當前所強調的“Co-agency(共同能動性)”的理念實質[17]。這種共同責任不僅在于學校和社區能夠給科學教育貢獻什么,而且在于學校和教師開展的科技活動能夠給社區貢獻什么,解決什么問題,即這種貢獻是相互的。只有這樣,才能構成一個良性持久的生態系統,確保學生的課外科學學習成為課堂學習思考與活動的延續,并逐步走向深刻。對于學生在大自然開展科學學習,如在生命科學教育中,可以讓學生實地考察、遠游、了解生物的自然習慣,同時可以與顯微鏡觀察和實驗室觀察等進行結合或有序切換,這樣更有利于形成全面而科學的認識。在物理教育中,對于自然界廣闊背景中的光、熱、電、濕度、引力等現象,應該在實驗控制的條件下,選擇一些事實開展精確研究。這樣,學生不僅受益于發現和檢驗的科學技術方法,同時又促進了他們對實驗室中的實驗與室外的廣大現實相統一的意識,以避免這樣的印象:研究的事實僅僅是實驗室所特有的[18]。

參考文獻

[1] 習近平主持中共中央政治局第三次集體學習并發表重要講話[EB/OL].(2023-02-22)[2023-04-22].http://www.gov.cn/xinwen/2023-02/22/content_5742718.htm.

[2] 首新,黃秀莉,李健,等.基于STEM學習目標的高階思維評價[J].現代教育技術,2021,31(3):20-27.

[3] 胡衛平,劉守印.義務教育科學課程標準(2022年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2022:40-46.

[4] 中華人民共和國教育部.義務教育科學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[5] BERNARD M,KENETT Y N,OVANDO-TELLEZ M,et al. Building individual semantic networks and exploring their relationships with creativity[EB/OL].(2019-07-18)[2023-05-13]. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00407/full.

[6] KENETT Y N,DAVID A,MIRIAM F. Investigating the structure of semantic networks in low and high creative persons[J/OL].Frontiers in Human Neuroscience,2014(8):407[2023-05-13].https://www.scienceopen.com/document_file/a18cc39c-52c2-44a9-be062b44b4a73944/PubMedCentral/a18cc39c-52c2-44a9-be06-2b44b4a73944.pdf.

[7] 約瑟夫·S,科瑞柴科,查琳·M,等.中小學科學教學項目式學習的方法與策略[M].王磊,等譯.北京:北京師范大學出版社,2021:34-36.

[8] 漢納·杜蒙.學習的本質[M].楊剛,等譯.北京:教育科學出版社,2020.

[9] 李醒民.什么是科學[M].北京:商務印書館,2014:76.

[10] 任建英.科學家思維與實踐方式培養框架的構建與思考[J].教學與管理,2023(15):19-26.

[11] 張汝倫.西方現代哲學十五講[M].北京:中信出版集團,2020:156-159.

[12] 胡衛平.在探究實踐中培育科學素養——義務教育科學課程標準(2022年版)解讀[J].基礎教育課程,2022(10):39-45.

[13] 格蘭特·威金斯,杰伊·麥克泰格.追求理解的教學設計[J].閆寒冰,等譯.上海:華東師范大學出版社,2017:169.

[14] 艾倫·A,布洛克.《塔木德》、課程和實踐:約瑟夫·施瓦布和拉比[M].徐玉珍,林立,譯.北京:教育科學出版社,2011.

[15] 朱智賢,林崇德.思維發展心理學[M].北京:北京師范大學出版社,2002:521-530.

[16] 約翰·杜威.明天的學校[M].何克勇,譯.上海:華東師范大學出版社,2019:156-162,178.

[17] OECD Future of Education and Skills 2030:OECD Learning Compass 2030 [EB/OL]. (2020-01-12)[2023-04-22].https://eduwx.nju.edu.cn/_upload/article/files/50/65/37a5532945a580900d93500835ac/16e3bf0a-eacf-4fab-b3fc-c70bb5e50965.pdf.

[18] 約翰·杜威.我們如何思維[M].馬明輝,譯.上海:華東師范大學出版社,2020:242-243.

(作者系教育部課程教材研究所中小學課程研究中心副研究員)

責任編輯:李莎