基于綠色發展理念的高中地理研學活動設計

劉慧 劉偉

摘 要:從地理核心素養與綠色發展理念融合的角度出發,分析地理課程知識涉及綠色發展理念的內容,進而明確地理研學可以促進學生綠色發展理念的培養。在挖掘楊浦濱江研學資源的基礎上,從地理學科知識、地理實踐力、綠色發展理念等角度制定研學目標,并設置逐層深化的問題鏈促進研學的深度開展,達到內化綠色發展理念和提升學生素養的目的。

關鍵詞:綠色發展理念;高中地理;研學活動設計

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2023)07-0068-04

地理學中閃耀著人與自然和諧共生、因地制宜科學發展和人類命運共同體的觀念[1],在實踐性很強的高中地理研學中基于綠色發展理念設計相關活動,有利于培養學生的地理核心素養并深刻感受綠色發展的重要性,使其成長為全面發展的社會主義建設者和接班人。

一、綠色發展理念融入高中地理研學活動的必要性

1.時代賦予地理學科的特殊任務

面對嚴峻的氣候變化等全球性問題,各國日益重視環境問題,愈發強調綠色發展 [2]。發展綠色經濟是踐行綠色發展理念的重要途徑,綠色經濟圍繞節能減排,包括循環經濟和低碳經濟,通過創新方式保持經濟穩定增長的同時降低經濟社會發展對資源的消耗和對生態環境的破壞[3]。地理學作為一門研究地球表面自然和人文現象的空間格局和變化過程的學科關注不同尺度區域的結構、特征與發展。高中生也具備一定的地理知識和分析能力,而且他們對國家和所在城市的發展有著濃厚的興趣,應鼓勵其運用所學為國家或城市的綠色發展提出自己的見解。地理研學活動讓學生面對真實的問題情境,促進課堂學習與研學探究深度融合,獲得對自然和社會的真實體驗,啟發高中生進一步發現和分析問題,并依靠團隊合作的力量,解決現實問題[4]。所以基于綠色發展理念設計高中地理研學活動對于引導高中生認識綠色發展、走進綠色發展以及未來踐行綠色發展發揮著重要作用。

2.發展學生核心素養的現實需要

中國學生發展核心素養以培養“全面發展的人”為核心,分為文化基礎、自主發展、社會參與三個方面,綜合表現為人文底蘊、科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新六大要素[5]。地理學科是一門包含資源、環境、人口等與人們生產生活密切聯系的綜合性學科[6],所以通過地理研學活動,一方面將書本上的地理知識立體化,與現實社會聯系起來,使“學習對生活有用的地理”“學習對終身發展有用的地理”的理念真正得到落實,另一方面在研學活動過程中應用知識挑戰復雜問題情境和與同伴合作有助于豐富社會閱歷并提升社會參與能力[7]。基于綠色發展理念設計與實施研學活動,引導學生應用所學地理知識進行分析與思考,獲得真實情境體驗的同時將知識融會貫通,增強社會責任感,最終提升學生核心素養。

二、綠色發展理念融合高中地理研學活動的可行性

1.地理學科核心素養與綠色發展理念相契合

人地協調觀、綜合思維、區域認知與地理實踐力是地理學科核心素養,一方面體現了地理學獨特的育人價值,另一方面有利于立德樹人根本任務的落實。人地協調觀包含正確的人口觀、資源觀、環境觀等,有利于引導學生辯證地看待自然環境與人類活動的關系,在人地關系出現矛盾時可以正確理解協調人地關系的措施,這與綠色發展理念不謀而合。不同尺度區域具有不同的地理環境與發展階段,所以不同尺度的區域踐行綠色發展理念的路徑也不相同,這就需要掌握認識區域的方法,并從地理要素綜合、時空綜合、地方綜合的角度分析與評價地理事象的發生、發展與演化,這與區域認知與綜合思維素養密切相關。作為高中生若想深入認識、理解、踐行綠色發展理念,還需要運用觀察、調查等方法搜集相關信息,設計或者實施相關活動方案,最后嘗試著發現與分析問題,并提出可持續發展的措施,這與地理實踐力素養密切相關。

2.高中地理課程內容涉及較多綠色發展理念的內容分析

根據《普通高中課程方案(2017年版)》的要求,高中地理課程包括必修課程(共同基礎)、選擇性必修課程(必修的拓展)和選修課程(個性化需求)三個模塊。其中必修一與選擇性必修一以自然地理為主,人地關系的分析尤其是區域的發展離不開對區域所處自然地理環境的認識與分析,充分認識與了解地理環境可以更好地認識在發展的過程中如何合理的開發利用自然資源以及應對自然災害和生態環境問題。必修二與選擇性必修二以人文地理為主,特別是選擇性必修二在必修二的基礎上就區域的發展圍繞人地協調觀展開,引導學生樹立正確的發展觀,與踐行綠色發展理念密切相關(表1)。選擇性必修三旨在幫助學生認識人類發展過程中面臨的資源、環境問題與國家安全的關系,堅持與踐行綠色發展理念不僅可以保護我們賴以生存的環境還有利于維護國家安全。

三、綠色發展理念下上海市楊浦濱江研學活動設計

1.挖掘研學活動資源

1843年,上海開埠以來,沿岸金融貿易業、近代工業等逐步興起與發展,帶動了上海的發展。楊浦濱江地處黃浦江岸線東端,即上海濱水“東大門”,是上海中心城區最長的濱江岸線,也成為上海開埠后興辦實業的首選之地[8]。二十世紀上半葉逐漸發展為中國最大的工業基地,曾擁有諸多中國乃至遠東“第一”的稱號,如擁有最多船塢的修船廠、中國最早的機械造紙廠、遠東最大火力發電廠等。隨著二十世紀九十年代上海面臨產業結構調整,楊浦濱江產業的發展陷入污染環境和水資源以及成本提高等困境,逐漸成為“銹帶”[9]。 “銹帶”的可持續發展與轉型成為亟需解決的問題。通過十多年的主動轉型與跨前布局,如今這里已實現華麗轉型。

楊浦濱江保留的工業遺存及部分工業遺存的“重生”反映了上海尋求綠色發展、踐行綠色發展理念的縮影,以楊浦濱江作為研學點,設計研學活動,將一些工業遺存作為研學資源(表2),在真實的問題情境中讓學生認識綠色發展、走進綠色發展和踐行綠色發展。

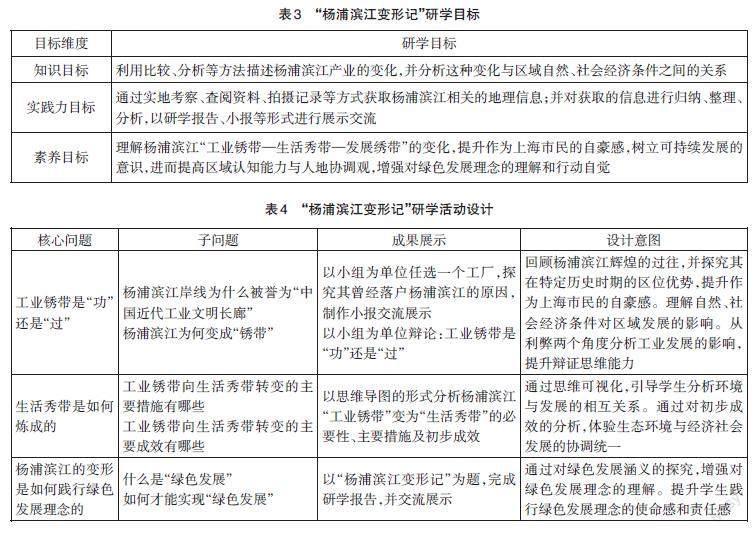

2.確定研學活動目標

在深度挖掘研學資源的基礎上,結合綠色發展理念、地理學科核心素養培育,從地理知識目標、實踐力目標、中國學生發展素養目標的三個維度制定本次研學目標(表3)。

3.設計研學活動內容

為實現研學目標,促進深度學習,研學活動問題鏈之間層層遞進。如表4所示,工業銹帶是“功”還是“過”、生活秀帶是如何煉成的、楊浦濱江的變形是如何踐行綠色發展理念的這三個問題之間以及三個問題的子問題之間逐層深化,引領學生探究楊浦濱江因自然環境、社會經濟環境的轉變,以及與產業結構調整、區域發展之間的聯系,實現綠色發展理念的無痕滲透。

4.制定研學實施方案

如表5所示,為保障研學活動有序、順利開展,從行前準備、行中考察、到展示與評價制定了較為詳細的研學實施方案。

評價是研學的重要環節,本研學采取研學過程性與結果性評價相結合(表6),涵蓋個人評價、小組評價和教師評價的多元主體評價。以期發揮學習評價促進學生發展的作用,激發學生參與研學的主動性,提升研學的研究深度。

四、結語

2019年11月,習近平總書記在楊浦濱江考察時指出:“人民城市人民建,人民城市為人民”。楊浦濱江區域發展、產業優化升級與生態文明建設都在踐行綠色發展理念,在研究研學資源、目標制定的基礎上,設計并實施地理研學活動能夠實現楊浦濱江研學的育人價值。

在研學實踐過程中,學生以小組為單位以“楊浦濱江變形記”的研究報告為成果導向,提升學生思辨、綜合分析問題的能力。師生在毛麻廠倉、瑞镕船廠舊址、英商怡和紗廠舊址、亞細亞火油公司舊址、楊樹浦自來水廠等工業遺址的研學過程中感受到上海濱江工業輝煌的歷史成就。在雨水花園、綠之丘、遠東最大制皂廠原址、國棉十七廠廠房等城市更新實踐的研學中理解人地協調觀,感受綠色發展理念的內涵。研學報告中反饋出學生通過實地考察、訪談、查閱資料、小組辯論的過程對產業發展與上海自然地理、人文地理的關系理解更為深刻,增強了熱愛家鄉的情感。同時幫助學生提升獲取關鍵地理信息的能力和運用地理原理解決身邊問題的能力,提升地理綜合思維的能力。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)[M]. 北京 :人民教育出版社,2020.

[2] 李昕雨,羅曉芳,馬昕夢,等.“雙碳”目標融入高中地理教學的實踐路徑[J].地理教育,2022(12):9-12.

[3] 趙良仕,杜澤楠,潘曉柏,等.“雙碳”目標視域下高中地理知識解析與教學策略[J].地理教育,2022(12):17-20,24.

[4] 段玉山,袁書琪,郭鋒濤,等.研學旅行課程標準(一)——前言、課程性質與定位、課程基本理念、課程目標[J].地理教學,2019(5):4-7.

[5] 中國學生發展核心素養基本要點[J].基礎教育課程,2017(1):39-40.

[6] 林桂珠,謝跟蹤.課程思政視域下高中地理環境教育的探索[J].地理教育,2023(2):73-75,78.

[7] 李文翎,溫牧玉,何亞瓊.分階布局研學實踐,有效提升地理素養——以廣州白云山地理研學為例[J].地理教育,2022(12):61-65.

[8] 吳春花,章明,秦曙,等.楊浦南段濱江的更新貫通之路[J].建筑技藝,2017(11):34-47.

[9] 吳怡然.上海楊浦濱江“工業銹帶”治理研究[J].老區建設,2021(18):54-60.