思維可視化在初中化學教學中的應用

萬丹蕾 湯希雁 劉志平 周鶴洋

摘? ?要:思維可視化是指運用一系列圖示技術把本來不可視的思維清晰可見地呈現出來的方法和過程。在實驗探究教學中應用思維可視化策略不僅有助于教師思路的有效表達,還能充分激發學生的學習興趣,啟發學生對事物的聯想,提升學生的思考能力,幫助學生形成清晰的探究思路。文章設計了思維可視化在教學中的應用模型,結合模型展示“使無明顯現象反應可視化”教學案例,探討思維可視化在教學中的功能與價值。

關鍵詞:初中化學;思維可視化;實驗探究

思維是人腦對事物客觀、概括的反映。思維可視化是指借助符號、模型、圖表、思維導圖等工具把本來不可視的思維可視化[ 1 ]。思維可視化運用到教學中,不僅可以將概念原理直觀化、零散知識系統化、解題規律模型化、隱性思維顯性化,以此縮短教學時間,提高教學成效;還能啟發學生掌握科學的學習方法,發展思維能力,提升學習興趣[ 2 ]。

1? 融入思維可視化的科學探究教學策略

“科學探究與實踐”是2022年《義務教育化學課程標準》設定的五項核心素養之一,它作為初中化學學習的一項重要內容,又作為一種化學學習方式,落實在具體的學習和評價中。新課標中還對學生的“科學思維”素養做了一定要求,期待學生“能以宏觀、微觀、符號相結合的方式認識和表征化學變化,初步建立物質及其變化的相關模型”“能根據物質的類別和信息提示預測其性質,并能解釋一些簡單的化學問題”“能對不同的觀點和方案提出自己的見解,發展創新思維能力”[ 3 ]。這表明初中化學教學不僅應培養學生的探究能力、創新意識、問題解決等能力,同時也要注重學生在學習空間、思維空間和表達空間都能得到充分的鍛煉。將思維可視化策略融入課堂中(如圖 1),可以將科學探究過程中形成的思路外顯化,幫助學生建立探究模型,掌握解決某類實驗問題的探究方法。

教師針對某類科學探究問題布置具有階層的任務,通過已學知識情境或相關生活情境啟發學生解決此類問題的思想,以某幾個反應為案例,剖析此類反應的探究過程及關鍵思想,引導學生總結思路方法,建構相關思維模型。還可以具體某個問題開展科學探究,引導學生應用相關模型設計實驗方案,幫助學生掌握科學探究的方法。

2? 思維可視化教學設計模型

在思維可視化教學策略中,啟發學生的學習興趣、幫助學生掌握思維可視化的學習方法是關鍵。對此,筆者設計了思維可視化教學設計模型如圖 2。教師在確定好本堂課的教學目標后,選擇切合教學目標的可視化手段,貫穿整個教學主題。通過圖片、視頻、模型、故事等多元情境的導入,啟迪學生思維;在講解內容時利用多重表征,將概念直觀演繹,將思路清晰明示,使抽象思維具象化,建立思維模型;通過解決例題強化學生對模型的認知,深化思維;利用思維導圖等工具,厘清本節課的知識脈絡,整理思維模型,系統知識。

3 思維可視化教學實踐——以“探究無明顯現象反應”為例

在初中學習階段,學生認識到判斷化學反應是否發生的依據是“有無新物質產生”。新物質的產生往往伴隨著發光、放熱、有氣體或沉淀生成這些明顯的現象,但有些反應現象并不明顯,如酸堿中和反應、二氧化碳與水的反應以及二氧化碳與氫氧化鈉的反應等,難以通過直接觀察實驗現象判斷反應是否發生,這會對學生產生認知障礙,若處理不當,會影響學生對該知識的學習效果。此時若對此類反應的驗證方法加以引導,不僅能幫助他們準確認識反應實質,對他們形成科學的探究思維也也有重大影響。對于這一障礙點筆者設計了教學思路如圖 3。

3.1? 教學目標

(1)借助教材實例,激發探究欲望,建構“使反應現象可視化”的思維模型,使零散的內容和知識系統化,理解核心知識。

(2)通過任務驅動,應用酸堿鹽的化學性質進行實驗探究,實現對化學知識和化學思維的靈活遷移,形成化學觀念。

(3)通過分組實驗探究,建構和掌握“使反應現象可視化”的思維模型,探究物質反應的規律,提升科學思維。

(4)通過對實驗現象的收集和分析,敢于提出自己的見解、勇于修正或放棄錯誤觀點,形成嚴謹求實的科學態度。

3.2? 教學重難點

(1)教學重點:探究無明顯現象反應方法的形成與模型的構建。

(2)教學難點:無明顯現象反應的定量分析過程。

3.3? 教學過程

3.3.1 創設情境,啟迪思維

[問題1]? 教材中如何證明CO2與H2O發生了反應?(多媒體展示,如圖 4)

[問題2]? 教材中如何證明HCl與NaOH發生了化學反應?(多媒體展示,如圖 5)

學生:初步得到驗證化學反應發生的思維模型,即通過驗證反應物消失或驗證生成物生成來判斷反應是否發生。

設計意圖:以已學教材實例為情境,激發學生對無現象實驗類反應的認知興趣,初建立通過現象判別反應進程的可視化模型。

3.3.2 直觀操作,深化思維

[問題3]? 反應過程中粒子如何變化?

多媒體展示HCl與NaOH反應微觀示意圖如圖 6。

學生:分析反應過程中各種粒子的變化。

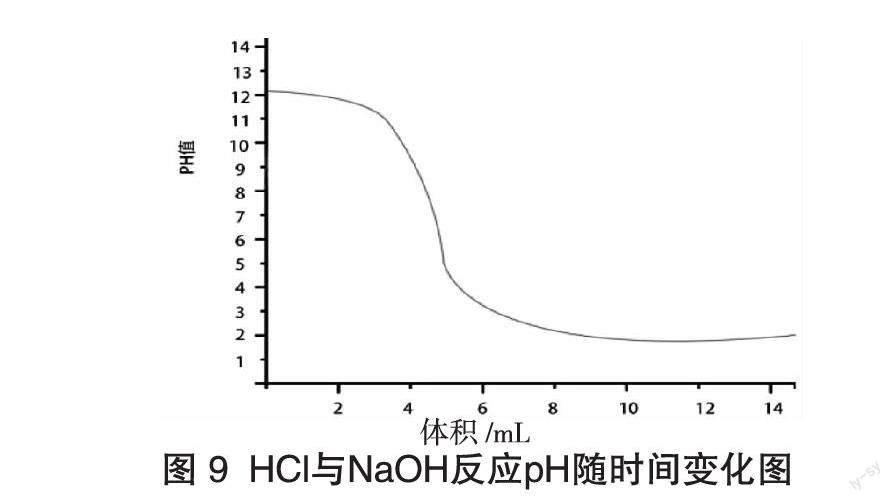

教師展示用手持技術電導率傳感器監測HCl與NaOH反應過程中的電導率變化如圖 7。

[問題4]? 還可以通過監測哪些因素驗證反應的發生?

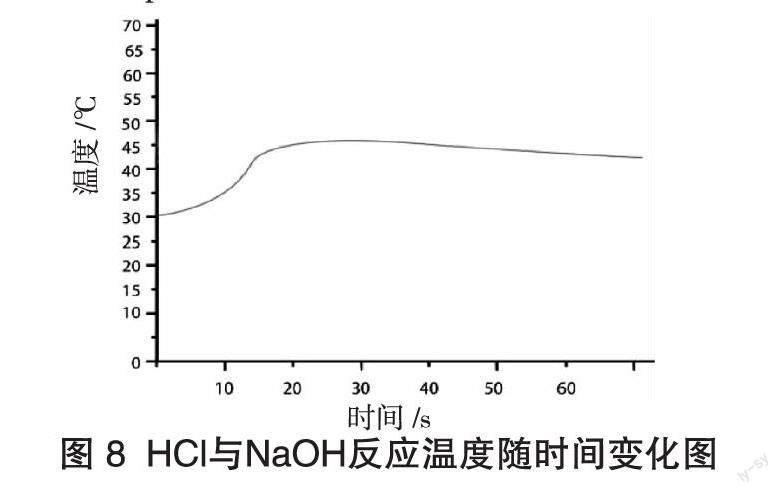

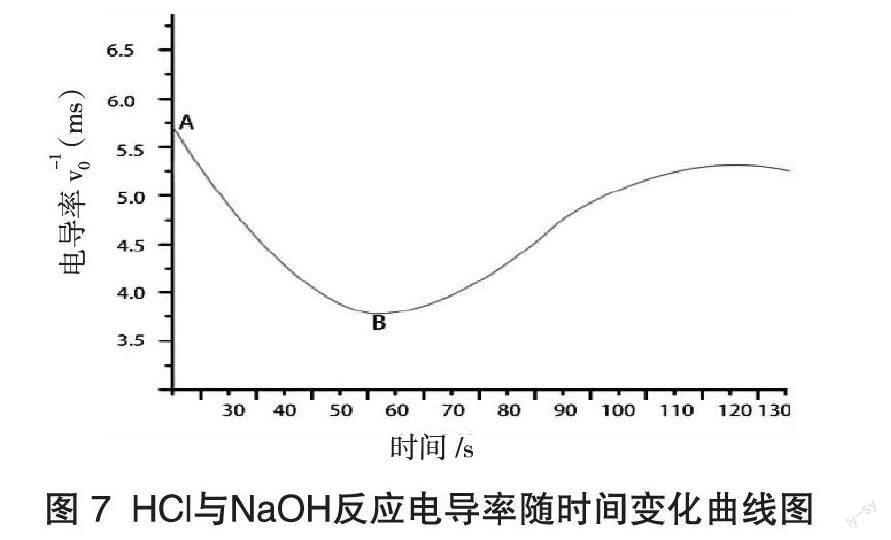

教師展示用手持技術溫度傳感器監測HCl與NaOH反應過程中的溫度變化如圖 8、pH傳感器監測NaOH滴入HCl反應過程中的pH變化如圖 9。

學生:觀察數據變化,討論分析各節點表示的意義。得出通過數字化實驗監測反應過程可以判斷反應是否發生的結論。

設計意圖:利用手持技術,獲取數據,分析數據,得出結論,通過手持技術讓化學反應的過程可視化,加強探究能力和提升科學思維。

[問題5] 以NaOH溶液與CO2反應為例,如何證明反應是否發生?

學生:觀看微觀模擬動態圖(圖 10),思考討論,自主設計實驗方案。

師生共研對方案3進行改進,如表 1。

(1)設計對比實驗,排除水的干擾,如圖 11。

實驗理象:2個軟塑料瓶均變癟,裝有氫氧化鈉溶液的軟塑料瓶的癟的程度大一些。

實驗結論:二氧化碳與氫氧化鈉反應。

(2)利用手持技術中壓強傳感器測定,結果見圖 12。

學生:小組合作實驗。實驗結束后進行組間評價,有異常的地方向老師提問。

設計意圖:診斷學生知識遷移、運用模型的能力;診斷學生實驗操作能力、小組合作能力和觀察能力,通過生活中的情境素材的案例,促進學生化學與生活、科技、社會的融合,加強用化學方法解決生活問題的思維能力。

3.3.3 巧設習題,拓展思維

(練習)相關實驗改進案例,如圖 13。

學生:完成習題,鞏固對本類反應的認知。

設計意圖:通過習題診斷學生對問題的分析、判斷能力和知識的遷移應用能力。

3.3.4 建構體系,系統思維

組內討論、組間分享、師生總結。

(1)將無明顯現象反應轉為如圖14所示的可視化模型。

(2)可視化方法

①指示劑法:適用于反應前后溶液酸堿性有變化的反應;②對比實驗法:觀察實驗現象變化;③壓強差法:適用于有氣體參與,反應前后壓強有明顯變化的反應;④溫度變化法:適用于反應前后溫度有明顯變化的反應;⑤其他試劑:驗證產物存在,能產生明顯現象。

設計意圖:診斷學生對思維模型的掌握程度和培養學生的交流表達能力。

4? 小結

本節課創設了有意義的情境,激發學生學習興趣;創設有梯度的學生活動,促進學生層次性、建構性的自主學習;學生在探究活動中實現了應用、分析和評價等高階思維的迭代提升;合理巧妙利用數字化實驗,多角度、多層次地使無現象的反應為“可視化”,有效幫助學生化解教學難點,體驗學科素養。在思維可視化應用于實驗探究的教學課堂中,通過實驗模型建構、小組討論設計并實踐實驗方案、師生完善模型這一過程,學生建立了清晰、完整的探究思路,逐漸形成嚴謹、科學的探究精神和科學態度,在課堂中提升了學習的主觀能動性,培養了科學探究能力、小組合作能力、獨立思考能力、自主表達能力與證據邏輯推理能力等。教師在今后的實驗探究課堂中,也可采用類似的思維模式進行教學,能更有效地幫助學生深入學習。

參考文獻:

[1] 劉濯源.基于“未來課堂”的思維可視化研究[J].中國信息技術教育,2013(1):83-84.

[2] 劉濯源.思維可視化:減負增效的新支點[J].中小學管理,2014(6):10-13.

[3] 中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:6.