中職學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)的路徑探究

【摘要】本文論述中職學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)群的核心概念與建設(shè)意義,提出中職學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)的思路:對(duì)接本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)專業(yè)群定向育人;整合課程與教師資源,推動(dòng)動(dòng)態(tài)化育人;構(gòu)建新型產(chǎn)教協(xié)同平臺(tái),深化實(shí)訓(xùn)教學(xué);校企共建實(shí)訓(xùn)基地,加強(qiáng)教學(xué)柔性管理。

【關(guān)鍵詞】中職學(xué)校 涉農(nóng)專業(yè)群 實(shí)訓(xùn)教學(xué) 教學(xué)改革

【中圖分類號(hào)】G63 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

【文章編號(hào)】0450-9889(2023)20-0137-04

隨著我國(guó)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得決定性勝利,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開(kāi)始有序?qū)嵤苿?dòng)了我國(guó)“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了全新的發(fā)展階段。為更好地對(duì)接和服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,地方職業(yè)學(xué)校應(yīng)革新育人模式及教學(xué)理念,深化實(shí)訓(xùn)教學(xué)改革,建立健全校企、校村對(duì)接服務(wù)機(jī)制,不斷提高“校企聯(lián)動(dòng)”“產(chǎn)教融合”與“產(chǎn)學(xué)研”一體化水平,切實(shí)增強(qiáng)助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的服務(wù)能力,為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、社會(huì)進(jìn)步與民生改善提供有力支持。在此背景下,廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱我校)積極推進(jìn)涉農(nóng)專業(yè)教育教學(xué)改革工作,以建設(shè)涉農(nóng)專業(yè)群為抓手,推進(jìn)專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué),不斷提高專業(yè)教學(xué)和人才培養(yǎng)質(zhì)量,為地方培育、輸送更多復(fù)合型涉農(nóng)專業(yè)技術(shù)技能人才。

一、中職學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)群的核心概念與建設(shè)意義

(一)涉農(nóng)專業(yè)群的核心概念

所謂專業(yè)群,即圍繞某一行業(yè),將一個(gè)或多個(gè)重點(diǎn)專業(yè)作為核心專業(yè),再加上若干個(gè)工程對(duì)象相同、技術(shù)領(lǐng)域相近的相關(guān)專業(yè)為輔助專業(yè)而組成的專業(yè)集合。專業(yè)群既是行業(yè)引領(lǐng)下各專業(yè)的集合,也是關(guān)聯(lián)性專業(yè)的有機(jī)組合。涉農(nóng)專業(yè)群即由與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的專業(yè)組成的專業(yè)綜合。如,我校的涉農(nóng)專業(yè)群主要是以果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)為核心專業(yè),同時(shí)加入了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理、旅游服務(wù)與管理(農(nóng)業(yè)觀光旅游方向)、電子商務(wù)(農(nóng)村電子商務(wù)方向)三個(gè)輔助專業(yè)。這一專業(yè)群的建設(shè)有利于打造“種植+管理+觀光+銷售”各種經(jīng)濟(jì)形態(tài)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)推進(jìn)學(xué)校的教學(xué)工作與階梯式育人工作,以及提升學(xué)校在服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力等都具有顯著作用。

(二)建設(shè)涉農(nóng)專業(yè)群的意義

建設(shè)涉農(nóng)專業(yè)群既是地方中職學(xué)校落實(shí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)與一體化育人工作的重要舉措,也是推進(jìn)中職教育改革和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的必然要求。2015年,教育部出臺(tái)了《關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見(jiàn)》,明確提出職業(yè)學(xué)校要圍繞各類經(jīng)濟(jì)帶、產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)集群,建設(shè)適應(yīng)需求、特色鮮明、效益顯著的專業(yè)群。相關(guān)政策的出臺(tái),為中職學(xué)校推動(dòng)涉農(nóng)專業(yè)群建設(shè)指明了方向,也充分說(shuō)明了涉農(nóng)專業(yè)群建設(shè)具有顯著的現(xiàn)實(shí)意義。

一是從中職學(xué)校推動(dòng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)角度來(lái)看,涉農(nóng)專業(yè)群建設(shè)可以有效疏通專業(yè)育人通道,明確涉農(nóng)專業(yè)課程改革、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)與優(yōu)勢(shì)專業(yè)資源共享的路徑,能夠滿足涉農(nóng)專業(yè)教育教學(xué)革新的現(xiàn)實(shí)需求。如,我校近年來(lái)依托校企合作與產(chǎn)教融合開(kāi)展的實(shí)訓(xùn)教學(xué),將專業(yè)群建設(shè)與產(chǎn)業(yè)建設(shè)、企業(yè)發(fā)展密切結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)了育人工作與產(chǎn)業(yè)實(shí)操的融通,極大地提升了專業(yè)群教學(xué)的實(shí)效性。

二是從促進(jìn)學(xué)生綜合發(fā)展的角度來(lái)看,中職涉農(nóng)專業(yè)群的建設(shè)能夠滿足學(xué)生學(xué)習(xí)多元知識(shí)、積累外部經(jīng)驗(yàn)和提高實(shí)踐技能的多重需求,有利于沖破以往單一學(xué)科與課程學(xué)習(xí)模式的桎梏,有利于提高實(shí)訓(xùn)教學(xué)和技能訓(xùn)練的效率。更重要的是,涉農(nóng)專業(yè)群建設(shè)彰顯了專業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)接特性,這不僅與鄉(xiāng)村振興密切相關(guān),也與學(xué)生未來(lái)就業(yè)和發(fā)展密切關(guān)聯(lián),有利于促進(jìn)學(xué)生專業(yè)技能的全面發(fā)展。

二、中職學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)的實(shí)施思路

(一)對(duì)接本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)專業(yè)群定向育人

基于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的需求,中職學(xué)校應(yīng)主動(dòng)對(duì)接本地涉農(nóng)產(chǎn)業(yè),通過(guò)專業(yè)群整合,強(qiáng)化實(shí)訓(xùn)教學(xué)品質(zhì),更好地培養(yǎng)高素質(zhì)涉農(nóng)專業(yè)人才。如,我校于2015年4月創(chuàng)辦了全國(guó)第一所職業(yè)農(nóng)民學(xué)院——廣西玉林職業(yè)農(nóng)民學(xué)院,直接對(duì)接脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興工作,通過(guò)集中培訓(xùn)、流動(dòng)教學(xué)和遠(yuǎn)程培訓(xùn)等形式,開(kāi)展新型職業(yè)農(nóng)民的教育培訓(xùn)工作,取得了顯著成效。

我校積極推進(jìn)以涉農(nóng)專業(yè)群建設(shè)為核心的實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作,在課程開(kāi)發(fā)、資源整合與定向教學(xué)等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。如,近年來(lái),我校以果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)為核心專業(yè),構(gòu)建了由多個(gè)專業(yè)融合發(fā)展的涉農(nóng)專業(yè)群,有效對(duì)接了鄉(xiāng)村振興的需求。同時(shí),我校積極推進(jìn)本土化課程資源、校本教學(xué)資源的開(kāi)發(fā),為實(shí)訓(xùn)教學(xué)提供了豐富的素材,增強(qiáng)了教學(xué)工作的資源彈性與要素配置水平。以我校花卉生產(chǎn)技術(shù)課程為例,通過(guò)加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)與專業(yè)群的深度聯(lián)系,教師能夠細(xì)化教學(xué)步驟,幫助學(xué)生在實(shí)景環(huán)境下開(kāi)展學(xué)習(xí)與實(shí)訓(xùn)。比如課程中的“水生花卉栽培技術(shù)”,在實(shí)訓(xùn)教學(xué)中要考查如下要點(diǎn):一是水生花卉的分類及栽培環(huán)境,具體包括水生花卉的分類,水生花卉的生長(zhǎng)環(huán)境、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及生態(tài)習(xí)性,水生花卉的栽培技術(shù)要點(diǎn)等;二是常見(jiàn)水生花卉生產(chǎn)技術(shù),具體包含挺水植物、浮水植物、漂浮植物、沉水植物的生產(chǎn)技術(shù);三是觀賞水草的栽培與應(yīng)用,具體包含觀賞水草的選擇、水草的栽植、各類水草的基本種植法、水族箱水草的養(yǎng)護(hù)管理。這些技術(shù)要點(diǎn)是實(shí)訓(xùn)教學(xué)的具體內(nèi)容,學(xué)校要求學(xué)生在涉農(nóng)實(shí)訓(xùn)基地內(nèi)掌握知識(shí)要領(lǐng),形成實(shí)操能力。同時(shí),借助與本課程相關(guān)的專業(yè)群的關(guān)聯(lián),能夠在學(xué)生掌握花卉栽培技術(shù)和技能的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)“花卉經(jīng)營(yíng)”“園藝學(xué)管理”“花卉產(chǎn)品營(yíng)銷”等知識(shí),逐步形成“一體多元”的應(yīng)用能力,這對(duì)涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生后續(xù)就業(yè)、職場(chǎng)發(fā)展都具有顯著作用。

從推進(jìn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)的需求入手,教師要把握上述考查要點(diǎn)的教學(xué)特性,運(yùn)用集體授課、個(gè)體探索、分組互動(dòng)、實(shí)地訓(xùn)練、模擬操作等方法,引導(dǎo)學(xué)生掌握“花卉生產(chǎn)技術(shù)要點(diǎn)”,形成有效技能。如,“水生花卉的分類及栽培環(huán)境”適宜運(yùn)用集體授課與演示的方式進(jìn)行教學(xué),重點(diǎn)在于打造實(shí)體課堂,讓學(xué)生掌握水生花卉的類別與栽培要求,形成知識(shí)體系。又如在“觀賞水草的栽培與應(yīng)用”教學(xué)中,教師可以設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目與實(shí)操任務(wù),讓學(xué)生分組開(kāi)展栽培實(shí)驗(yàn),組織開(kāi)展教學(xué)競(jìng)賽,督導(dǎo)學(xué)生完成實(shí)訓(xùn),指導(dǎo)學(xué)生扎實(shí)掌握觀賞水草的栽培技法,形成應(yīng)用能力。

(二)整合課程與教師資源,推動(dòng)動(dòng)態(tài)化育人

從更好地服務(wù)于地方鄉(xiāng)村振興的需求入手,中職學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)群建設(shè)要整合優(yōu)質(zhì)的課程資源與教師資源,為動(dòng)態(tài)化實(shí)訓(xùn)教學(xué)推進(jìn)和育人工作開(kāi)展提供有力支持。為此,我校打造了一體化的高水平教師隊(duì)伍,按照“雙師制”要求,建設(shè)一支由專業(yè)教師、農(nóng)技人員、企業(yè)骨干和一線工匠為班底的高素質(zhì)教學(xué)團(tuán)隊(duì),推動(dòng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)走深走實(shí)。此外,我校還整合現(xiàn)有專業(yè)課程資源,形成了涉農(nóng)專業(yè)課程資源庫(kù),打造了專業(yè)群課程平臺(tái),對(duì)課程資源進(jìn)行有效篩查、歸納與分類,使之更好地服務(wù)日常教學(xué)。

在推進(jìn)涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作中,我校對(duì)課程資源與教師資源開(kāi)展了有效配置及整合,其效果良好,學(xué)生的涉農(nóng)專業(yè)技能穩(wěn)步提升。一是在課程資源整合方面,我校堅(jiān)持以“常規(guī)教材+實(shí)訓(xùn)課程+校本課程+自選課程”為主,實(shí)現(xiàn)了服務(wù)分層、立體教學(xué),很好地滿足了學(xué)生的差異化需求。通過(guò)層次性課程資源的配置與整合,我校打造了“平臺(tái)+模塊+方向”的涉農(nóng)課程體系,形成了底層可共享、中層可融合、上層可互選的課程特色,很好地完成了涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作。二是在教師資源整合方面,我校將涉農(nóng)行業(yè)專家、教學(xué)名師、專業(yè)帶頭人及骨干教師等充分融合起來(lái),打造了一支結(jié)構(gòu)立體化、素質(zhì)專業(yè)化、貼合產(chǎn)業(yè)實(shí)際的教師隊(duì)伍,為技能性、導(dǎo)向性與立體化實(shí)訓(xùn)教學(xué)提供了強(qiáng)有力的師資力量支持。借助教師資源整合,以“校企聯(lián)動(dòng)”“產(chǎn)教融合”為基礎(chǔ)的“雙師型”團(tuán)隊(duì)建設(shè)取得了豐碩成果,涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)得以深入推進(jìn)。

綜合來(lái)說(shuō),有效統(tǒng)籌“課程資源”與“教師資源”,對(duì)推進(jìn)農(nóng)校涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)具有決定性影響。尤其是借助課程資源與教師資源的優(yōu)化配置,我校實(shí)現(xiàn)了涉農(nóng)專業(yè)群教學(xué)和育人資源的有效統(tǒng)整,為高水平教學(xué)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也極大地推進(jìn)了校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)與產(chǎn)業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)的深度交融。

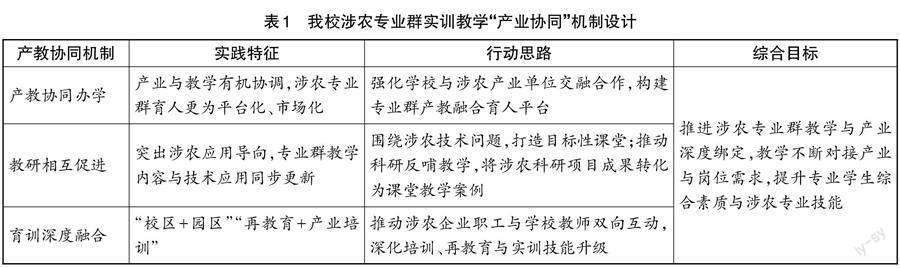

(三)完善產(chǎn)教協(xié)同實(shí)踐機(jī)制,深化實(shí)訓(xùn)教學(xué)

基于中職涉農(nóng)專業(yè)群基礎(chǔ)上實(shí)訓(xùn)教學(xué)需求,構(gòu)建、完善產(chǎn)教融合的實(shí)踐機(jī)制,推動(dòng)“產(chǎn)教協(xié)同”的深化,將助力實(shí)訓(xùn)教學(xué)與育人工作的同步推進(jìn)。尤其是我校涉農(nóng)專業(yè)人才的培養(yǎng),既要貼合鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求,又要強(qiáng)化與地方企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)、高等院校、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)合作社等單位的配合,在群策群力的基礎(chǔ)上促進(jìn)資源要素集成,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化、實(shí)踐性教學(xué)取得更優(yōu)效果。

在構(gòu)建“產(chǎn)教協(xié)同”實(shí)踐機(jī)制的基礎(chǔ)上,我校明確了涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)“產(chǎn)業(yè)協(xié)同”機(jī)制(如表1所示)。從表1中可知我校涉農(nóng)專業(yè)群產(chǎn)業(yè)協(xié)同的特征、舉措與思路,我校提出了構(gòu)建“產(chǎn)教協(xié)同”“教研互促”與“育訓(xùn)融合”體系的相關(guān)舉措。我校將涉農(nóng)專業(yè)教學(xué)與企業(yè)、產(chǎn)業(yè)深度綁定,搭建實(shí)訓(xùn)教學(xué)場(chǎng)景,推進(jìn)教學(xué)、科研、技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)服務(wù)等工作融合,推動(dòng)涉農(nóng)專業(yè)群教學(xué)“聚散合一,分眾統(tǒng)籌”。

如,我校通過(guò)與農(nóng)村合作社、涉農(nóng)企業(yè)及科研院所的合作,針對(duì)專業(yè)群教學(xué)需求,將日常教學(xué)場(chǎng)景設(shè)置在企業(yè)、合作社、科研機(jī)構(gòu)內(nèi),形成“產(chǎn)教研學(xué)”一體化模式。這樣既可以滿足學(xué)生實(shí)訓(xùn)要求,又可以增強(qiáng)專業(yè)群分層教學(xué)彈性與活力,對(duì)提高教學(xué)效果大有裨益。又如,我校加強(qiáng)與三農(nóng)企業(yè)合作,協(xié)同打造現(xiàn)代學(xué)徒制教學(xué)機(jī)制,主動(dòng)探索專業(yè)群涉農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目,推進(jìn)“植物組織培養(yǎng)→植物生產(chǎn)栽培→農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理→農(nóng)業(yè)休閑觀光→農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈人才培養(yǎng),提高了“產(chǎn)教融合、校企協(xié)同、學(xué)訓(xùn)研產(chǎn)營(yíng)”的人才培養(yǎng)質(zhì)量。

(四)校企共建實(shí)訓(xùn)基地,加強(qiáng)教學(xué)柔性管理

開(kāi)展實(shí)訓(xùn)教學(xué)既是中職涉農(nóng)專業(yè)群教學(xué)工作的重要依托,又是高水平育人工作的基本舉措。中職學(xué)校要秉持“校企聯(lián)動(dòng)”方針,推動(dòng)校企共建涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)基地,強(qiáng)化教學(xué)柔性管理,促使實(shí)訓(xùn)教學(xué)取得實(shí)效。在具體工作中,我校根據(jù)“瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè),對(duì)接崗位”的理念,構(gòu)建了“基礎(chǔ)技能實(shí)訓(xùn)+專項(xiàng)技能實(shí)訓(xùn)+綜合技能實(shí)訓(xùn)+企業(yè)崗位實(shí)踐”的四級(jí)遞進(jìn)式實(shí)訓(xùn)教學(xué)體系,打造實(shí)景化、立體化教學(xué)模式,不斷引入新理念、新技術(shù)和新工藝,切實(shí)提高了涉農(nóng)專業(yè)群育人水平。

如,我校近年來(lái)通過(guò)與當(dāng)?shù)厣孓r(nóng)企業(yè)的合作,陸續(xù)建成了“果蔬花卉植物組織培養(yǎng)中心”“學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)中心”“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)長(zhǎng)廊”“果蔬花卉智慧農(nóng)業(yè)大棚”等多個(gè)實(shí)訓(xùn)基地,有力推動(dòng)了專業(yè)群教學(xué)工作。其中,果蔬花卉智慧農(nóng)業(yè)大棚既可用于果樹(shù)、蔬菜、花卉的幼苗培育,又可以作為實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地、科普基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文化基地,真正實(shí)現(xiàn)了“一地多用”。據(jù)此,以校企共建實(shí)訓(xùn)基地強(qiáng)化中職涉農(nóng)專業(yè)群的教學(xué)效果,要著重把握如下工作要點(diǎn):一是校企合作要建構(gòu)完整方案,直接作用于理論教學(xué)與實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作。比如,我校構(gòu)建了高水平的常態(tài)化校企實(shí)訓(xùn)基地,將課堂搬到了果蔬基地和農(nóng)業(yè)大棚中,實(shí)現(xiàn)了教學(xué)實(shí)訓(xùn)化。二是校企共建實(shí)訓(xùn)基地要結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)與學(xué)情調(diào)整教學(xué)方案,展現(xiàn)實(shí)訓(xùn)特色,致力提升學(xué)生的應(yīng)用技能。例如我校建設(shè)了農(nóng)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地,實(shí)現(xiàn)了與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)的聯(lián)結(jié),讓學(xué)生完全在真實(shí)場(chǎng)景下進(jìn)行學(xué)習(xí)與積累,這樣能夠穩(wěn)步提升實(shí)操能力,掌握更多涉農(nóng)專業(yè)技巧與經(jīng)驗(yàn)。三是實(shí)訓(xùn)基地教學(xué)要定期優(yōu)化、改進(jìn),要開(kāi)展針對(duì)性評(píng)價(jià)與反饋,加強(qiáng)理論知識(shí)與實(shí)操技能的對(duì)接,將“實(shí)訓(xùn)課堂”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸腔蹖W(xué)堂”。尤其是四級(jí)遞進(jìn)式實(shí)訓(xùn)教學(xué)體系的建構(gòu),對(duì)實(shí)訓(xùn)基地教學(xué)進(jìn)行柔性管理與評(píng)價(jià),助力教師快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)方案,確保實(shí)訓(xùn)教學(xué)走深走實(shí),推動(dòng)學(xué)生綜合素質(zhì)的發(fā)展。

由此可見(jiàn),中職學(xué)校通過(guò)創(chuàng)新校企共建實(shí)訓(xùn)基地的模式,推動(dòng)涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué),可以更好地適應(yīng)本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化要求,助力三農(nóng)工作和鄉(xiāng)村振興。同時(shí),中職學(xué)校通過(guò)強(qiáng)化實(shí)訓(xùn)教學(xué)的柔性管理,推動(dòng)管理理念灌輸與涉農(nóng)技能培養(yǎng)并行,能夠?qū)⑸孓r(nóng)專業(yè)學(xué)生培養(yǎng)成為思想全面、技能過(guò)硬、理念先進(jìn)和精通運(yùn)營(yíng)管理的復(fù)合型人才。

三、中職院校涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)效果和反思

在鄉(xiāng)村振興背景下,涉農(nóng)專業(yè)群的構(gòu)建與實(shí)訓(xùn)教學(xué)的推進(jìn),能夠?yàn)橹新殞W(xué)校功能性育人提供有效支撐,進(jìn)而為本地鄉(xiāng)村振興工作注入全新動(dòng)能。職業(yè)化的涉農(nóng)人才培養(yǎng)工作,依托于涉農(nóng)專業(yè)群的構(gòu)建和實(shí)訓(xùn)教學(xué)的深度開(kāi)展,使涉農(nóng)人才深入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一線,契合鄉(xiāng)村振興細(xì)分領(lǐng)域工作。一系列舉措促進(jìn)了人才就業(yè)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的良性融合,實(shí)現(xiàn)了良好的社會(huì)效益。如,我校通過(guò)校企共建的“果蔬花卉專業(yè)群”,學(xué)生可以在田間地頭開(kāi)展實(shí)訓(xùn)學(xué)習(xí),與技術(shù)人員、農(nóng)民群眾干在一起,在勞作耕耘中學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)技術(shù)知識(shí),掌握基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)理論,不斷豐富自身的知識(shí)經(jīng)驗(yàn),提高自身的認(rèn)知水平。

(一)教學(xué)效果

我校通過(guò)涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)的開(kāi)展與深化,在教學(xué)模式轉(zhuǎn)變、學(xué)生技能培養(yǎng)、校企協(xié)同育人、對(duì)接本地涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)等方面取得了較為突出的成果。首先,通過(guò)涉農(nóng)專業(yè)群的構(gòu)建,我校涉農(nóng)專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)更具深度,與產(chǎn)業(yè)匹配度加深,實(shí)訓(xùn)教學(xué)的轉(zhuǎn)型升級(jí)取得了顯著進(jìn)展。其次,通過(guò)打造涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)模式,學(xué)生能夠有更多的時(shí)間在實(shí)訓(xùn)基地、實(shí)習(xí)崗位中驗(yàn)證所學(xué)知識(shí),豐富崗位體驗(yàn),逐步提升了應(yīng)用能力。再次,涉農(nóng)專業(yè)群的構(gòu)建與實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè),進(jìn)一步“反哺”我校的“產(chǎn)教融合”機(jī)制,使我校涉農(nóng)專業(yè)建設(shè)更具活力,校企協(xié)同育人功能得到了強(qiáng)化。最后,涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作的有序、有效開(kāi)展,使我校的涉農(nóng)專業(yè)人才培養(yǎng)與本地鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略形成了有效匹配,這對(duì)實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)人才輸送和產(chǎn)業(yè)化對(duì)接起到了推動(dòng)作用。

(二)教學(xué)反思

我校近年來(lái)積極對(duì)接本地鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興需求,打造了高水平的涉農(nóng)專業(yè)群并推進(jìn)了常態(tài)化實(shí)訓(xùn)教學(xué)。但在涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)過(guò)程中,仍存在一些不足。比如,涉農(nóng)專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)存在實(shí)踐導(dǎo)向單一、教學(xué)反哺能力較弱、基地教學(xué)脫離理論課堂、學(xué)生發(fā)散思維與應(yīng)用技能的統(tǒng)籌不深化等問(wèn)題。此外,我校專業(yè)群建設(shè)與實(shí)訓(xùn)教學(xué)的關(guān)聯(lián)度有待提升,師生互動(dòng)與反饋頻次仍待增加,教學(xué)與產(chǎn)業(yè)的深度協(xié)同也存在缺失。究其原因,一方面是學(xué)校推動(dòng)專業(yè)群建設(shè)的執(zhí)行力不足,另一方面則是校企合作的管理失衡,尤其是對(duì)接特色產(chǎn)業(yè)的專業(yè)群教學(xué)缺乏貫通機(jī)制,致使實(shí)訓(xùn)教學(xué)相對(duì)單向,立體發(fā)散效果不顯著。

有鑒于此,結(jié)合我校及其他中職學(xué)校的實(shí)際,筆者認(rèn)為涉農(nóng)專業(yè)群教師要破除單向思維束縛,推動(dòng)動(dòng)態(tài)化實(shí)訓(xùn)教學(xué),在“產(chǎn)教融合”“校企合作”平臺(tái)下拓寬教學(xué)視域,研究全新實(shí)訓(xùn)教學(xué)方法和策略,與學(xué)生開(kāi)展針對(duì)性互動(dòng),共同解決專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)疑難問(wèn)題。同時(shí),中職學(xué)校要推動(dòng)教學(xué)向涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)的反哺,展現(xiàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)價(jià)值,讓學(xué)生在實(shí)訓(xùn)、研習(xí)、實(shí)習(xí)過(guò)程中磨礪專業(yè)技能,提升職業(yè)能力。除此之外,中職學(xué)校還要進(jìn)一步優(yōu)化“校企合作”機(jī)制,真正將專業(yè)群實(shí)訓(xùn)教學(xué)與本地特色產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,制訂高水平人才輸出制度,確保學(xué)生就業(yè)無(wú)虞、發(fā)展無(wú)憂,實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)專業(yè)人才培養(yǎng)的深化。

綜上所述,新時(shí)代鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的積極推動(dòng)和有效落實(shí),有賴于地方中職學(xué)校的智力支持和人才貢獻(xiàn),這也是中職學(xué)校踐行社會(huì)服務(wù)價(jià)值的應(yīng)有之義。推動(dòng)以涉農(nóng)專業(yè)群建設(shè)為核心的實(shí)訓(xùn)教學(xué),中職學(xué)校要革新理念,樹(shù)立全新育人思維,將課程資源、教師資源與實(shí)訓(xùn)資源有效統(tǒng)籌起來(lái),打造立體多元的專業(yè)群教學(xué)平臺(tái),豐富教學(xué)形式與手段,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)教學(xué)與結(jié)構(gòu)性育人;要強(qiáng)化“校企聯(lián)動(dòng)”與“產(chǎn)教協(xié)同”,細(xì)化實(shí)訓(xùn)教學(xué)舉措,主動(dòng)對(duì)接鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,不斷改進(jìn)教學(xué)思路及方法,建設(shè)高水平涉農(nóng)專業(yè)群,為更好地培養(yǎng)復(fù)合型涉農(nóng)專業(yè)人才創(chuàng)造積極條件。

參考文獻(xiàn)

[1]許興.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下職業(yè)教育助力農(nóng)村人才培養(yǎng)的困境及解決對(duì)策:以重慶為例[J].南方農(nóng)機(jī),2020(8).

[2]甘成君.中職學(xué)校校企合作協(xié)同育人探究:以廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校為例[J].廣西教育,2019(8).

[3]張紅新,于秀敏,王照東.涉農(nóng)專業(yè)校企合作初探:河北科技師范學(xué)院涉農(nóng)專業(yè)為例[J].教育現(xiàn)代化,2017(30).

[4]吳瓊峰,程曉琳,黃曉梅.休閑農(nóng)業(yè)專業(yè)現(xiàn)代學(xué)徒制“四輪交替,實(shí)操遞進(jìn)”人才培養(yǎng)模式實(shí)踐探析[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2020(2).

[5]陳在鐵.政行企校協(xié)同推進(jìn)縣域中高職新專業(yè)自主銜接的可行性與實(shí)踐研究[J].泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2018(6).

注:本文系2020年度廣西中等職業(yè)學(xué)校品牌專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù)品牌專業(yè)群的研究成果。

作者簡(jiǎn)介:張敏(1987— ),貴州遵義人,碩士研究生,高級(jí)講師,主要研究方向?yàn)楣呋ɑ苌a(chǎn)技術(shù)。

(責(zé)編 蒙秀溪)