面向思政育人的機械工程專業課程教學設計與實踐

葉卉 姜晨

摘要圍繞立德樹人根本任務,高校正在全面推進課程思政建設。課程作為實施教學、承載培養目標、體現人才培養模式的基本功能單元,既要傳授專業知識,又要傳遞社會主義核心價值觀,實現思政育人功能。文章以機械專業中的機械制造類課程為例,從教學目標、教學環節、教學方法、教學評價等角度開展課程思政教學設計與實踐,將思想價值引領貫穿教育教學全過程和各環節,提升學生的工程應用能力和思政素養,以期為本科/碩士生同類課程或相近專業課程的思政教學改革提供有益參考。

關鍵詞課程思政;機械制造;教學設計;育人成效

中圖分類號:G642? ??????????????????????????文獻標識碼:A??? DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2023.21.019

Teaching Design and Practice of Mechanical Engineering Major for Ideological and Political Education

——Taken mechanical manufacturing courses as example

YE Hui, JIANG Chen

(University of Shanghai for Science and Technology, School of Mechanical Engineering, Shanghai 200093)

AbstractFocusing on the fundamental task of realizing moral education, colleges and universities are comprehensively promoting the construction of ideological and political course. Course acts as the basic functional unit of implementing teaching, bearing training objectives and reflecting talent training mode, thus it should not only impart professional knowledge, but also transfer socialist core values. In this paper, mechanical manufacturing courses are taken as an example, ideological and political teaching design and practice are carried out from the perspectives of teaching objectives, teaching links, teaching methods and teaching evaluation, so as to lead ideological values throughout the whole teaching process, and improve students' engineering ability and ideological and political literacy, so as to provide a useful reference for similar courses or similar professional courses for undergraduate/master students.

Keywordsideological and political education; mechanical manufacturing; teaching design; educational effectiveness

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視高等教育事業發展和高校思想政治工作,明確提出立德樹人是教育的根本任務和中心環節。教育部于2020年5月印發了《高等學校課程思政建設指導綱要》[1],要求將思想政治教育貫穿于高校人才培養體系和教育教學全過程,提高高校人才培養質量。課程思政的要求和目標是使學生通過學習掌握事物發展規律、豐富學識、塑造品格,最終成為德智體美勞五育并舉、全面發展的社會主義建設者和接班人[2]。在立德樹人根本任務指引下,對工科專業教師充分發揮思政教育作用提出了新的挑戰[3-4],要求教師積極挖掘教學內容中隱含的思政元素,與知識傳授深度交融,使專業知識與課程思政同頻共振,為國家培養理論知識扎實、思想道德高尚的高水平工程人才。

上海理工大學是一所以工學為主,多學科協調發展的上海市屬重點應用研究型大學,其中,機械工程學院作為上海市教委課程思政領航學院,向來重視課程思政教學建設與改革。機械制造類課程是學院面向本科生和研究生開設的重要專業課程,包括本科階段的“精密加工技術”和碩士階段的“現代加工技術”等課程。黨的十九大提出,加快建設制造強國,加快發展先進制造業。因此,機械制造類課程應以培養學生在加工制造領域的知識、技術和能力為目標,探索并構建面向思政育人的教學目標、教學環節、教學方法和教學評價方式,推動各領域、各環節、各方面的育人資源協同、貫通與融合,增強學生對我國制造業發展成就的民族自豪感,培養學生為實現我國制造業由大變強歷史跨越的使命感。

1? 思政育人總體思路

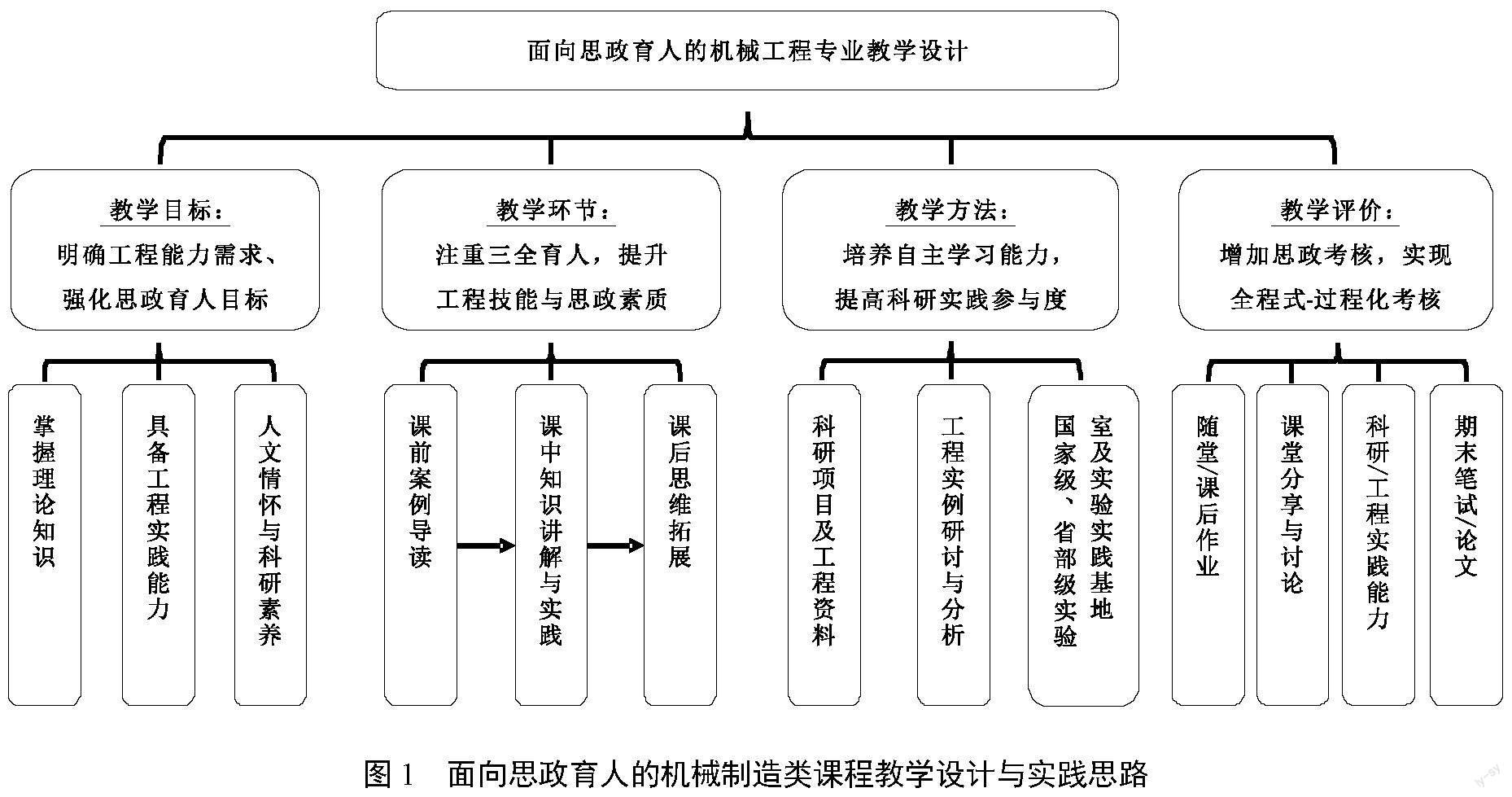

新時代所需要的“人才”應具備以下特質[5]:懂專業、明事理,滿足社會主義核心價值觀的要求并且具有實現民族復興的抱負和責任。而高校人才培養實則是育人和育才相統一的過程,高校作為培養和造就高素質人才的搖籃,教學是保證人才培養質量的主要載體,因此,高校教育教學已成為引領國家社會未來高質量發展的重要引擎。制造業作為立國之本、興國之器、強國之基,2015年國務院印發了《中國制造2025》戰略文件 [6],成為我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領。結合國家重大發展戰略和新時代的人才需求特點,機械專業教師需要以學生為中心,在傳承知識的同時發揮協同育人作用,推進課程思政建設。但目前機械制造類課程的教學大多偏重專業理論知識教學而忽略了思想政治教育。因此,聚焦立德樹人根本任務,具備豐富教學經驗與專業知識的機械類教師在課程教學中,面臨著如何“潤物無聲”地融入育人元素、如何實現思想政治教育與知識體系教育有機統一的巨大挑戰。為此,我們進行了面向思政育人的機械制造類課程教學設計與實踐探索,具體方法與策略如圖 1 所示。

2? 課程思政教學設計與實踐方法

全面落實課程思政,要堅持以理想信念教育為核心、以社會主義核心價值觀為引領、以促進學生全面發展為導向,著力培養擔當民族復興大任的時代新人[7]。因此,課程思政應以德育為目標,以課程為載體,在潤物細無聲中實現立德樹人。我們以機械專業中的制造類課程為例,開展課程教學改革。

2.1? 形成專業能力培養和思政素養提升的教學目標

大學生思想政治教育的終極目的和根本目標是培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,最終實現凝聚人心、完善人格、開發人力、培育人才、造福人民的價值目標[8]。因此,對機械制造類課程而言,其教學目標不僅在于教授學生專業知識,更應注重培養學生的工程實踐能力、科研素養和人文情懷意識,并構建“以專業知識為核心,以培養人文情懷、黨性意識和強國使命”為導向的思政教學目標,既聚焦于培養學生的專業能力又關注提升其思政素養。立足機械工程學科建設史和我國現代加工技術發展史,在課程教學中將涉及創新思維培養與科研精神傳遞的思政元素有機融合,結合復雜多變的國際形勢和國家“十四五”發展規劃,開展工程倫理教育,引導學生樹立正確的職業理想和人生目標。因此,在大思政課背景下,教師應立足專業能力培養和思政素養提升的教學目標,有機融合課堂上下、校內外各類思政教育教學資源,形成人人、時時、處處育人,實現育人主體、時間、空間多維度協同。

2.2? 落實教學環節(課前、課中、課后)課程思政全覆蓋

形成“循序而進、環環相扣”的思政教學策略,課程教學過程中充分挖掘和豐富思政育人元素,將思想政治教育貫穿于課程教學的各環節和全過程,包括課前導讀、課堂教學和課后拓展三個教學環節,落實立德樹人根本任務。在課前導讀環節,以案例化教學形式將涉及中國精神、大國重器、工程倫理等思政要素的案例以故事性語言向學生娓娓道來,激發學生的學習興趣。在課堂教學環節,依據知識點開展模塊化教學,以“現代加工技術”課程為例,將各章節教學內容分為加工基本概念和原理模塊、加工技術工程應用模塊、加工技術工藝優化模塊、難加工材料或復雜型面加工實踐模塊等,學生能夠根據課程內容和深度進行彈性學習,從而充分了解國內外各類加工技術的發展歷史、現狀及未來趨勢,拓寬專業視野、提升工程實踐能力。在課后拓展環節,采用開放式思考與討論形式,引導學生關注熱點時事新聞或國際重大歷史事件,以小組為單位利用課外時間查閱資料、搜集工程案例、開展交流討論,延伸學習的深度和廣度。

在思政案例選擇方面,從華夏文明的璀璨歷史中挖掘思政元素、從黨史百年奮斗歷程中汲取豐富營養。例如在“光整加工技術”章節中,課程開篇利用視頻和動圖介紹清朝乾隆年間所創作的大禹治水圖玉山,它是中國歷史上用料最費、耗時最久、氣魄最大的拋光玉器,選擇“大禹治水”為雕刻題材,故事本身體現了中華民族的智慧和意志。講授光整加工機理和特點時,以生活和工程中廣泛應用的非球面眼鏡片和精密光學透鏡加工為切入點,加深學生對工程知識的理解和認識。

此外,將黨史、校史和學科發展史作為思政育人元素融入課程教學中,例如在講解“典型現代加工機床”章節時,從建黨之初國家加工制造業基礎薄弱、落后就要挨打的處境,講到建黨百年之際,機械學院攜手秦川集團打造的高速立式五軸加工中心,成為我國自主研發的首臺2G高端數控機床,通過中國制造的力量激發學生的愛國情懷與使命擔當。

2.3? 基于自主學習能力培養、工程創新能力驅動的思政教學方法

在制造類課程的傳統教學過程中,往往只注重教師向學生單方面傳授理論知識,以板書結合課件的方法開展課程教學,缺乏學生對相關知識的自主學習和實驗實踐過程,不利于培養“工程型、創新型、國際化”的高水平人才。因此,構建基于自主學習能力培養、工程創新能力驅動的思政教學方法顯得十分必要。

通過多媒體課件教學與板書相結合、課內外工程實物展示、課堂研討互動、加工機床操作實踐等教學手段,形成“專業理論、自主學習與科研實踐”互動的教學模式。一是基于科研和工程項目相關資料,向學生展示與課程內容相關的工程實物,如激光增材制造的鈦合金人工關節、磁輔助拋光的光滑自由曲面、電化學加工的內外壁彎管等,結合多媒體智慧教室和線上/線下教學資源還原實際加工過程和制造環境,進行現場互動與知識講解,面向機械類學生的學習特點和需求,培養學生提出、分析與解決工程問題的能力。同時,鼓勵學生利用課外時間以圖書文獻閱覽、網絡搜索等方式自主搜集相關工程案例、拓寬視野,并在后續課堂上以個人或小組形式對案例中涉及的專業知識和思政含義進行分享講解,并與班級同學開展互動討論。將傳統教師講授的教學模式局部轉變為學生主觀能動性較強的知識研討和案例分析等思辨學習模式,通過學生的自主學習及知識探討,既達到了加深理論知識理解的目的,又實現了全員育人的思政浸潤。二是依托校內外各類與教學內容相關的國家級、省部級實驗室及實驗實踐基地,以及自主搭建的教學實驗平臺,指導學生參與教師科研項目并組織學生開展創新或開放實驗[9-10],將學生分為若干實驗小組、每組成員全員參與。例如指導學生從加工軌跡編程到工藝參數的合理調節、再到加工質量檢測和分析,自行設計并參與機械制造全過程,學生能夠直觀、全面地了解機械加工機床結構組成并明確工程應用中不同制造方法的差異,從而提升學生的工程應用實踐能力、培養學生精益求精的學術態度,最終實現理論講授與科研實踐協同育人。

2.4? 構建包含思政素養考核的“全程式―過程化”考核評價體系

在思政育人模式下,課程考核方式隨之更新,形成了包含思政素養考核的“全程式―過程化”評價考核體系。“全程式―過程化”評價考核體系的主要目的是弱化期末論文或筆試考試的權重,注重學生學習過程的監控和管理,從而全面、系統地考查學生綜合運用專業理論知識分析和解決復雜工程問題的能力。

為此,新的課程考核評價體系降低了期末成績的權重,突出對學生思政素養和綜合能力的考查,因此,增加了包含學生自主學習能力和實踐實驗能力的考核部分,同時,在每周課程內外都配有相應的隨堂或課后作業,從而持續追蹤學生學習情況。課程考核形式多元化,例如針對某個工程案例的分析與討論以個人或小組匯報形式開展,學生通過自主學習形成關于實際案例的PPT介紹、思政內涵說明、音視頻展示、工程設計圖紙等資料,學生完成匯報和交流后,由授課教師進行現場評價及學生間互評,增強學生的學習能動性、思政體悟能力和工程實踐能力,完成對學生自主學習能力與思政素養的量化評價。此外,對學生參與教師科研項目及開放創新實驗的情況也進行評分,主要考查學生進行科研實踐的積極性、主動性,以及學生在項目或實驗過程中實驗設計與操作的正確度等。最終的總評成績由每周作業、課堂分享討論、科研/工程實踐成績和期末成績四部分綜合加權獲得,以期達到滿足思政育人要求的機械制造類課程教學效果。

3? 結語

機械制造類課程具有多學科交叉融合、內容更新迅速、涉及科研、工程和生活多領域等特點,加強以課程思政為落腳點的機械制造類課程教學設計與改革,需要把思政觀點方法的教育與科學研究精神的培養結合起來。通過發揮專業課教學“主戰場”、專業課課堂“主渠道”的作用,能夠充分調動專業課等非思想政治課程的德育功能,落實課程思政立德樹人的本質,進而實現從原有單一的思想政治課程式教育向立體化、綜合性的德育模式轉化。

立足國家制造強國戰略發展需要及上海市建設具有全球影響力的科技創新中心的戰略需求,在“中國制造2025”和“工業4.0”政策背景驅動下,培養學生不畏困難、敢于拼搏、爭先創造的奮斗精神;立足我國現代化加工技術的發展史,提升和改善專業學科的育人成效。在復雜多變的國際形勢下,為國家培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,為國家實現由“制造大國”邁向“制造強國”輸送有理想、有情懷、有能力的機械領域專業人才。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[EB/OL].(2020-05-28). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content5517606.htm.

[2]胡華忠.“課程思政”的價值意蘊、理念內涵和實現路徑[J].中國高等教育,2022(6);10-12.

[3]姜晨,陳立國,朱堅民,等.高校思想政治教育課程體系的路徑:從“思政課程”到“課程思政”——以機械制造類課程為例[J].北京城市學院學報,2019(1):48-52.

[4]婁欽,李凌.提升思政教育目標下“工程熱力學”的教學效果[J].上海理工大學學報(社會科學版),2020,42(1):78-82.

[5]國務院.國務院關于印發《中國制造2025》的通知[EB/OL].(2015-05-08). https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_ 9784.htm.

[6]顧曉薇,胥孝川,孫雷,等.工科類專業課程思政教學探索與實踐[J].中國高等教育,2021(Z3):59-61.

[7]何旭娟.高校“三全育人”的四個著力點[N].中國教育報,2020-03-30(005).

[8]鄭毅.科學設定高校“大思政課”育人體系目標[Z].人民論壇網,2022-04-01.

[9]姜晨,郝宇,姜臻禹,等.綜合型精密制造技術實驗教學平臺研制與應用[J].電子科技,2019,32(2):25-31.

[10]? 于亞婷,杜平安,王振偉.“科研-教學”互動模式驅動下的本科教學[J].實驗科學與技術,2019,17(2):138-141.