純電動汽車續駛里程偏差問題分析與應對措施探討

米世生

摘 要:本文針對純電動汽車在使用過程中的續駛里程偏差問題進行深入的分析,從設計計算、SOC估算偏差、生產制造一致性等方面進行闡述,將續駛里程偏差問題描述清楚,并結合產品研發和實際使用等方面去探討續駛里程偏差的應對方法和措施。

關鍵詞:續駛里程 問題分析 應對措施

純電動汽車是指只用動力電池作為動力源的汽車。它利用動力電池儲存的電能向電動機提供動力,驅動電動機運轉,從而推動汽車前進[1]。

純電動汽車并不是一種新汽車種類,它誕生有100多年了。1839年,蘇格蘭人羅伯特·安德森造出了世界上第一臺“純電動車”,不過它并十分成功。主要原因是,電池壽命過短,電力過小,只能挪動一個非常輕的底盤。到19世紀后期,長效電池誕生,促進了純電動車的進一步發展,人們才在倫敦的大街上見到電力驅動的出租車。不過它行駛距離非常短,還必須不停地在充電站里充電。

目前,得益于技術發展進步和經過多年的技術經驗積累,電池的功率密度已經大幅提升,壽命也大大提高,為純電動汽車發展提供了有力的支持,也為節能和減排做出了重要的貢獻。但是,由于整車上機械傳動部件以及電器控制部件在工作過程中客觀存在<100%的實際工作效率,使得實際續駛里程與標稱的續駛里程仍存在較大的差異,需要分析清楚,并尋找解決辦法。

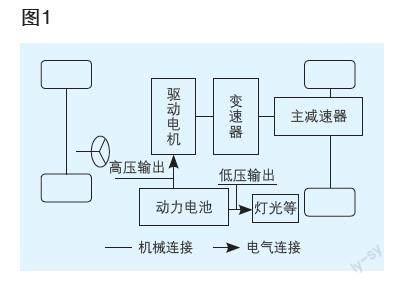

圖1是純電動汽車的簡單結構框圖,動力電池的輸出分兩路,一路是高壓用電,主要用于驅動車輛行駛設備,如驅動電機;另外一路是低壓用電,用于車輛的輔助設施,如燈光,音響等。

首先,從數學理論計算來看續駛里程偏差的原因。

遵照能量守恒原理可知,勻速工況下純電動汽車續航里程可用以下公式計算[2]:

(1)

其中,

EB:蓄電池總能量,KW.h;

ηT:傳動系機械效率;

ηMC:電機及控制器效率;

ηq:電池平均放電效率;

F:車輛的驅動力

公式(1)中系數0.8為動力電池總能量放出的比例,一般取值為0.75-0.85,放電比例再提高會影響動力電池正常使用,頻繁大功率大比率放電甚至影響動力電池的壽命。

從公式(1)分析,車輛的續駛里程S與車輛的蓄電池總能量EB成正比,與驅動力F成反比。其中蓄電池的總能量EB在傳輸過程中有損失,包括電池放電效率損失、機械傳動效率損失和電機及控制器效率損失。這三項效率損失跟溫度、潤滑條件、功率變化快慢、零部件老化等條件密切相關。假設傳動系機械效率ηT取值范圍為0.95~0.98,電機及電控器效率ηMC取值范圍為0.85~0.95,電池平均放電效率ηq取值范圍為0.9~0.95,則三項效率的乘積的計算值范圍為0.727~0.884。假設按勻速行駛工況來計算,如80km/h,此時驅動力F為定值,那么計算出來的續駛里程最大值與最小值之間有17.7%的差異。

另外,電池的SOC估算不準,是造成續駛里程偏差的原因之一。SOC,全稱是State of Charge,荷電狀態,也叫剩余電量,用來反映電池的剩余容量,其數值上含義為剩余容量占電池容量的比值。SOC是用戶在使用中最關心的也是最不容易準確獲得的參數數據,設計開發人員試圖通過測量內阻、電壓、電流等參數變化來推算荷電量。目前,國內外研究的電池SOC估算方法已經部分實現并運用到工程上,如電流積分法、開路電壓法等。這些算法共同特點是易于實現,但是對實際工況中的內外界影響因素缺乏考慮而導致適應性差,難以滿足BMS對估算精度不斷提高的要求。因此在考慮SOC受到多種因素影響后,一些較為復雜的算法被提出,例如:卡爾曼濾波算法、神經網絡算法、模糊估計算法等新型算法,相比于之前的傳統算法其計算量大,精度更高,其中卡爾曼濾波在計算精度和適應性上都有很好的表現,但是仍然存在很大的偏差,需要持續改進。當然,這種偏差可能帶有主觀心理成分,比如同樣是SOC從80%降到40%,今天開始200公里,明天可能是220公里或者180公里,是正常的,還有其他因素在影響。

而電池電極材料在充放電過程中的損耗或者變化對電池壽命的影響,間接的對SOC的估算造成影響。目前普遍使用的動力電池均為鋰離子動力電池,而鋰離子動力電池對溫度的敏感性強。溫度溫度高低對鋰離子動力電池的整體性能,包括電池的容量、功率、充放電效率、安全性和壽命等都有著非常顯著的影響。鋰離子動力電池對溫度的敏感性主要源于其材料物化性質的溫度敏感性。溫度會直接影響電極材料的活性和導電率、鋰離子在電極上的嵌入和脫嵌、隔離膜的鋰離子透過性等,進而影響到電池內部的電化學反應,其外部表現為動力電池溫度敏感性[3]。

所以直到目前,任何公式和算法都不能得到統計數據的有效支持,因為指示的荷電程度是非線性變化的。實際應用中,受到溫度、充放電、自放電、一致性、以及電池老化現象發生等自身內部工作環境和外界多方面因素的影響,破壞了動力電池自身能量的保持能力,造成容量衰減,很難精準地獲取SOC值。因此我們在開車時,如果剩余電量低或出現跳變變化大時,會感覺很不確定。

其次,溫度對動力電池充放電功率的影響,也會造成續駛里程偏差。

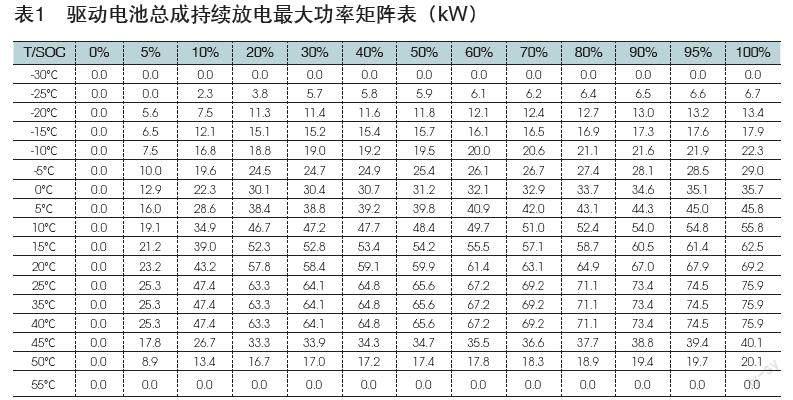

以目前應用比較普遍的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為例,用兩款正在開發的為增程式混合動力汽車使用的動力電池測試數據來分析溫度對電池充放電功率的影響。

圖1圖2為某款正在開發的容量為10.5度電的三元鋰電池的放電和充電時測試數據結果:

三元鋰電池在不同溫度條件下放電功率,見表1。

三元鋰電池在不同溫度下充電功率,見表2。

表3表4為某款正在開發的容量為13.3度電的磷酸鐵鋰電池的放電和充電時測試數據結果。

磷酸鐵鋰電池在不同溫度條件下放電功率,見表3。

磷酸鐵鋰電池在不同溫度條件下充電功率,見表4。

從結果上看,不管是放電還是充電,動力電池比較理想的工作溫度為25℃-40℃之間,其余的溫度點,充放電的功率就會快速下降。當溫度不在電池理想工作范圍而需要充電的時候,SOC增加的很慢,電量不能快速的補充;而放電的時候,不能滿足大功率輸出的要求,車輛會很難達到功率需求進行合理的加速。這就能很好的解析為什么冬天車輛續駛里程大幅度降低的原因,也能解析清楚為什么夏天車輛在滿足開空調這種大功率輸出情況下的續駛里程短的原因。因為夏天氣溫在30℃甚至更高時,地面的溫度普遍超過45℃,這時動力電池的充放電功率顯著降低,無法滿足車輛的需求。

再有,產品一致性問題,造成動力電池總成性能偏差。

電芯的一致性對動力電池系統的選型和配組具有至關重要的影響。動力電池系統內部的單體數目越多,則電池出廠一致性好壞對電池系統性能、壽命和安全性的影響也就越明顯。電池出廠一致性主要是依靠制造過程材料、工藝、子系統性能的一致性。電芯的各種參數中,質量、OCV、內阻、容量、能量等是評斷電池出廠一致性好壞的主要依據。

動力電池樣品的質量是其重要的基本參數,出廠質量一致性的優劣在一定程度上反映了電芯制作工藝的好壞。電芯的質量通常呈正態分布,如圖2所示。基于統計結果,采用相對極差或評分表就可以利用雷達圖對不同樣品進行比較,從而為樣品選型提供參考。

還有,車輛標稱的續駛里程是在特定條件下測試出來的結果,跟車輛實際使用條件存在差異甚至差異很大。這些特定條件有溫度,運行工況,載荷,駕駛習慣,道路情況等等,可以簡單的理解為理論和實際的差別。比如溫度,在進行低溫環境開啟暖風裝置制熱狀態下續駛里程試驗時,要求試驗室的溫度為-7±3℃,也就是-10℃至-4℃之間,實際很難達到。再比如道路情況,試驗室測試是在測功機上進行的,實際道路各種各樣,很難有跟試驗環境一樣的道路情況。另外,為了能將續駛里程做到最大,試驗室測試時會盡量少的開啟用電電器,減少不必要的用電量,最大限度的把電量用在續駛里程上。因此,試驗室測量出來的續駛里程跟實際用戶駕駛得到的續駛里程差異很大,跟用戶的心里預期有差距。

綜上所述,影響車輛續駛里程的因素有5個:整車各傳動部件在不同條件下的效率差異、BMS對電池SOC估算不準、不同溫度條件下電池充放電功率差異、生產一致性偏差、測試條件與實際使用條件差異。因此,車輛續駛里程在不同的車輛、不同的駕駛習慣、不同的使用環境下有偏差是正常的,需要用戶在使用的過程中關注里程的變化,找到合適自己的讓車輛及時補電的經驗。

既然續駛里程偏差是不可避免的,但是從技術角度分析,我們還是可以找到一些應對措施的,包括研發工作和用戶使用認知和方法。我們把問題和應對措施做成下表,共同探討和應對續駛里程偏差問題,見表5。

總之,在整車開發的過程中,從設計、制造、測試試驗到檢測各個環節都不可避免的存在偏差和誤差。因此,同一車型不同的單體車輛整體性能會有差異,但是這種差異是經過鑒定滿足設計要求的,是合格的,這點不容質疑。同時,用戶個人差異、用車習慣和駕駛習慣、車輛的使用環境等差異同樣能造成車輛續駛里程的差異,需要客觀的認知和理解。

參考文獻:

[1]鄒政耀,王若平,主編。《新能源汽車技術基礎》,北京:清華大學出版社,2020.5.

[2]余志生,《汽車理論》第5版,北京:機械工業出版社,2009.3.

[3]王芳,夏軍等,《電動汽車動力電池系統設計與制造技術》,北京:科學出版社,2017.8.