數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展視域下校企協(xié)同育人現(xiàn)狀調(diào)研及對策研究

戈璇 ?黃磊

摘要:作為新型的產(chǎn)業(yè)形態(tài),數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。調(diào)研發(fā)現(xiàn),數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)校企合作育人成效凸顯,企業(yè)對校企合作主動性和重視度逐漸加強,但仍存在高職院校師資緊缺、組織架構(gòu)和建設(shè)機制仍需進一步規(guī)范健全等問題。基于教學(xué)生態(tài)系統(tǒng)理論構(gòu)建多元協(xié)同育人平臺,基于就業(yè)核心能力需要構(gòu)建“人崗匹配”教學(xué)體系,基于數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)全景構(gòu)建校、企、生三層發(fā)展課程體系,是數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)的重要路徑。

關(guān)鍵詞:數(shù)字文化產(chǎn)業(yè);協(xié)同育人;校企合作

中圖分類號:G717 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2023)18-0059-05

數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)是以文化創(chuàng)意為核心,借助數(shù)字技術(shù)手段實現(xiàn)創(chuàng)意、制作、宣發(fā)、服務(wù)的新興產(chǎn)業(yè),具有信息傳播便捷、綠色低碳、行業(yè)交互融合等特點。伴隨著網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)以及新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)逐漸成為講好中國故事、展示中國形象、弘揚中國精神的重要載體[1]。在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的時代需求下,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)型,給職業(yè)院校帶來了巨大沖擊,學(xué)校需要開發(fā)新的學(xué)科專業(yè)方向,進一步提升人才培養(yǎng)效能。因此,完善小微型企業(yè)和小專業(yè)合作機制、創(chuàng)新多元校企協(xié)同育人模式、開展新技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新服務(wù)是職業(yè)院校不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,更好地服務(wù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。

一、調(diào)研的形式和內(nèi)容

為了解區(qū)域內(nèi)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)協(xié)同育人現(xiàn)狀,分析存在的問題并提出相關(guān)的對策建議,我們依托學(xué)院專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會、江蘇數(shù)字游戲藝術(shù)職業(yè)教育集團的平臺優(yōu)勢,用時6個月,開展了“基于數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的校企協(xié)同育人現(xiàn)狀”的調(diào)查研究。研究團隊研讀國家及地方政府圍繞文化產(chǎn)業(yè)及深度產(chǎn)教融合出臺的各類政策文件22份,綜合運用問卷法、訪談法、政策分析和文獻分析等多種方法開展研究,分數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、崗位分布情況、崗位能力需求、校企協(xié)同育人工作情況4個模塊開展調(diào)研,面向?qū)W校產(chǎn)教融合部門負責(zé)人、學(xué)科帶頭人、一線專業(yè)教師、企業(yè)導(dǎo)師發(fā)放學(xué)校問卷,面向近3年相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生發(fā)放畢業(yè)生問卷,面向江蘇數(shù)字游戲藝術(shù)職業(yè)教育集團、江蘇省及上海市的62家數(shù)字文化單位的企業(yè)負責(zé)人、校企合作項目部負責(zé)人、一線設(shè)計師等發(fā)放企業(yè)問卷。共回收學(xué)校問卷301份,畢業(yè)生問卷173份,企業(yè)問卷62份,其中有效問卷435份,有效回收率為81.1%。結(jié)合問卷反饋情況,我們走訪了部分典型學(xué)校和企業(yè),并圍繞校企雙方在合作過程中希望完善哪些管理體制與機制、構(gòu)建了哪些校企合作平臺、希望哪些政策來支持、學(xué)校如何引進和培養(yǎng)“雙師型”專業(yè)教師隊伍、企業(yè)和教師對校企協(xié)同育人現(xiàn)狀的滿意度等內(nèi)容進行深度訪談。

二、調(diào)研結(jié)果分析

本次調(diào)研重點關(guān)注數(shù)字內(nèi)容服務(wù)行業(yè)、數(shù)字內(nèi)容服務(wù)崗位群和數(shù)字文化技術(shù)領(lǐng)域的市場需求,從政策導(dǎo)向、行業(yè)發(fā)展、校企合作三個層面分析調(diào)研結(jié)果。

(一)政策導(dǎo)向?qū)用?/p>

伴隨我國文化科技領(lǐng)域的政策體系不斷完善、政策層級不斷提升,發(fā)展數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)從最初的工程項目逐步上升為國家戰(zhàn)略[2]。2020年起,國家相繼出臺了《文化部關(guān)于推動數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件。黨的二十大報告明確提出,實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略,健全現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,創(chuàng)新實施文化惠民工程。國務(wù)院印發(fā)的《國家職業(yè)教育改革實施方案》中明確指出,職業(yè)院校應(yīng)當根據(jù)自身特點和人才培養(yǎng)需要,主動與具備條件的企業(yè)在人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會服務(wù)、文化傳承等方面開展合作,推動校企全面加強深度合作[3]。通過對國家政策文件的梳理分析,可以總結(jié)出三個方面的導(dǎo)向:一是國家加強了頂層設(shè)計,數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)從業(yè)者的生存保障和扶持發(fā)展都有了政策支撐;二是國家加強了對動漫游戲、電子競技、數(shù)字文博等新興領(lǐng)域人才培養(yǎng)的投入,注重其職業(yè)技能的提升,讓人才和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適配;三是國家做好了數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的輿論引導(dǎo),提升了其社會認可度。

調(diào)研發(fā)現(xiàn),關(guān)于數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,表示非常了解的單位有17家,占27.4%;表示比較了解的有42家,占67.7%;表示不太了解的有3家,占4.8%。其中,1家從事數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)和制作的企業(yè)被江蘇省認定為首批產(chǎn)教融合型企業(yè),42家單位獲得過相關(guān)政策扶持,占比達到67.7%。在獲得的政策扶持中,最多的是資金獎勵和稅收減免,分別有38家和32家單位獲得過,占比分別為61.2%和51.6%;16家單位獲得過人才補貼,占比達到25.8%。另外,還有單位獲得過信息服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、土地支持、房屋補助等方面的政策扶持,或被允許以資本、技術(shù)、管理等要素依法參與辦學(xué)并享有相應(yīng)權(quán)利。調(diào)研結(jié)果表明,數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策在不同層面上分擔(dān)了企業(yè)在校企合作中需要承擔(dān)的人才培養(yǎng)、資源投入等支出。在校企合作過程中,企業(yè)除了有較為成熟的技術(shù)技能人才的儲備池,還有很多企業(yè)專家獲得了“產(chǎn)業(yè)教授”“企業(yè)教授”等多項人才稱號,精神激勵和物質(zhì)扶持雙管齊下,對推動企業(yè)發(fā)展起到了一定的效果。

(二)行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來,數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)崛起,短期受益于新冠肺炎疫情后文旅產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇帶動的基本面回暖,中期受益于《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等多項政策的支持和推動,長期受益于中華民族文化自信帶來的文化傳播和輸出。國家切實加強思想政治工作并充分發(fā)揮其主導(dǎo)作用,推進“虛實融合”“數(shù)實融合”,通過優(yōu)質(zhì)的游戲、影視、動漫和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品的創(chuàng)作和傳播來增強國家文化的軟實力,加快虛擬實景如數(shù)字展覽館、愛國教育主題場館、中國傳統(tǒng)文化體驗空間等新文化基建項目的建設(shè),弘揚主旋律,傳播主流價值觀,全面提升我國的國際影響力,增強全球競爭底氣。同時,針對畸形審美、沉迷游戲、歷史虛無主義等新情況、新問題,國家也加大監(jiān)督整改力度,有力開展凈網(wǎng)行動,增強未成年人保護力度,為數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展打下堅實基礎(chǔ),凝聚社會共識。

數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)不同領(lǐng)域的發(fā)展也各有特色。從2003年電子競技獲批為第99個正式體育競賽項目,到2021年該項目進入亞運會、中國奪冠,游戲產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,社會認可度繼續(xù)提升。數(shù)字文博產(chǎn)業(yè)則后來居上。2022年文博數(shù)字化報告顯示,相較于動漫游戲、電子競技、影視綜藝等領(lǐng)域,網(wǎng)民對數(shù)字文博的認同度居于首位。

調(diào)研發(fā)現(xiàn),數(shù)字文化企業(yè)更加注重思想文化建設(shè)和中國文化的傳播,并積極投身社會公益活動。以基于游戲建模和映射技術(shù)完善數(shù)字資產(chǎn)建設(shè)為例,西山居投入了大量的人力、物力和時間,通過衛(wèi)星航拍等多種數(shù)據(jù)支持,把九寨溝景點和地圖1∶1還原到游戲中,雖然九寨溝遭遇了地震,改變了地貌,但在游戲中保留了《西游記》取景地的美好;《劍網(wǎng)3》《天涯明月刀》《王者榮耀》等多個游戲通過游戲中的運營活動如游戲角色、皮膚道具、劇情敘事等多種體驗形式,宣傳中國傳統(tǒng)文化,介紹地方風(fēng)土人情。《王者榮耀》以“五谷文化”為主題,在專家的學(xué)術(shù)指導(dǎo)下,推出“五谷豐年”游戲皮膚,得到了認可:“很多年輕人已經(jīng)遠離農(nóng)業(yè),五谷不分了,通過游戲皮膚的設(shè)計和推廣,讓大家重視起來,這樣的設(shè)計一定是好的設(shè)計。”

(三)校企協(xié)同育人現(xiàn)狀

調(diào)研的35個學(xué)校共開設(shè)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)48個。其中,電子信息大類專業(yè)開設(shè)數(shù)27個(虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用專業(yè)3個、動漫制作技術(shù)專業(yè)7個、數(shù)字媒體技術(shù)17個),占56.25%;文化藝術(shù)大類專業(yè)開設(shè)數(shù)12個(動漫設(shè)計專業(yè)3個、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計9個),占25%;新聞傳播大類專業(yè)開設(shè)數(shù)9個(影視動畫3個,其他與數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)的專業(yè)6個),占18.75%。通過調(diào)研分析,校企合作育人現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下4個特點。

第一,高職院校師資緊缺,協(xié)同育人模式呈現(xiàn)多樣化。調(diào)研顯示,相關(guān)專業(yè)師資情況總體來說呈現(xiàn)年輕化的趨勢,初級職稱占調(diào)查總?cè)藬?shù)的26%、中級職稱占調(diào)查總?cè)藬?shù)的52%,男女教師比例均等,教師對學(xué)習(xí)新技術(shù),進行自我提升有強烈的需求。但是,各校對專業(yè)軟硬件和師資培養(yǎng)投入的權(quán)重不一,導(dǎo)致該類專業(yè)發(fā)展和青年教師需求之間的不平衡和不匹配問題日益凸顯。調(diào)研發(fā)現(xiàn),高職院校與數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)的所有專業(yè)均與企業(yè)有不同程度的合作,包括共建校內(nèi)外實訓(xùn)基地,聘用企業(yè)專家授課,引入企業(yè)真實設(shè)計制作的案例進入課堂等形式。其中,正式開展市級以上產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)的專業(yè)有3個,占6%;共建校級混合所有制試點班級的專業(yè)有5個,占10%;共建校級以上現(xiàn)代學(xué)徒制或中國特色學(xué)徒制的專業(yè)有14個,占29.1%;參與調(diào)研的學(xué)校還建有對接數(shù)字文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)群40個,占83.3%。調(diào)研結(jié)果表明,小專業(yè)和小微型企業(yè)正在積極探索符合自身特點的校企合作路徑,合作形式以專業(yè)群對接多企業(yè)合作模式為主。

第二,企業(yè)對校企合作主動性和重視度逐漸加強。調(diào)查結(jié)果顯示,有31家單位認為人才因素是影響企業(yè)發(fā)展的主要因素,占被調(diào)查企業(yè)的50.0%,其中,26家企業(yè)認為人才是影響企業(yè)發(fā)展的唯一因素。調(diào)查結(jié)果顯示,43家數(shù)字文化企業(yè)表示最緊缺的是復(fù)合型人才,占比為69.3%;20家企業(yè)缺少掌握虛擬現(xiàn)實技術(shù)和增強現(xiàn)實技術(shù)的人才,占比為32.3%;10家企業(yè)缺少基礎(chǔ)技術(shù)人才,占比為16.1%;8家企業(yè)缺少營銷人才,占比為12.9%。數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè),專業(yè)對口人才的培養(yǎng)和引進速度與產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在脫節(jié)的現(xiàn)象。

第三,數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)教融合育人成效已經(jīng)凸顯。近年來,學(xué)校與企業(yè)或政府合作完成橫向課題19項,包括三維游戲代加工項目、基于Web 3D技術(shù)、CGJoy Joker 3D的研發(fā)項目、虛擬引擎技術(shù)支持下的數(shù)字黨史館建設(shè)項目、蘇州園林文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)項目和牙雕藝術(shù)品數(shù)字恢復(fù)項目等,這表明校企合作注重在內(nèi)核層面、技術(shù)層面、表達層面高質(zhì)量融合發(fā)展,并充分關(guān)注地方特色,在弘揚傳統(tǒng)文化方面形成合力。

第四,組織架構(gòu)和建設(shè)機制仍需進一步規(guī)范健全。在“校企協(xié)同育人建設(shè)中的主要問題”的調(diào)研中,居于前兩位的分別是制度保障問題(占52.64%)和運行管理問題(占46.75%)。調(diào)研結(jié)果顯示,認為運行機制不完善的占54.67%,認為產(chǎn)權(quán)關(guān)系界定不清的占28.86%。58%的校企合作決策機構(gòu)是學(xué)校黨委會或二級院系黨政聯(lián)席會,32%的決策機構(gòu)是相關(guān)處室,8%的被調(diào)研者表示不太清楚具體負責(zé)部門或領(lǐng)導(dǎo)。調(diào)研發(fā)現(xiàn),在校企協(xié)同育人日常運行中,存在執(zhí)行、溝通、協(xié)調(diào)機制不完善,沒有建立完備的例會、通報等會議制度[4]等問題。

三、數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展視域下校企協(xié)同育人發(fā)展對策

數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求高職教育提高人才培養(yǎng)效能,從傳統(tǒng)單一化的學(xué)科專業(yè)建設(shè),向多學(xué)科專業(yè)交叉融合[5]、集群式發(fā)展轉(zhuǎn)變,以應(yīng)對市場對于兼具“思政+藝術(shù)+技術(shù)”的復(fù)合型高素質(zhì)技術(shù)技能人才的渴求。

(一)基于教學(xué)生態(tài)系統(tǒng)理論構(gòu)建多元協(xié)同育人平臺

教育生態(tài)系統(tǒng)理論源于生物學(xué)生態(tài)理論,指教育的發(fā)展既受社會大系統(tǒng)的制約和影響,同時又促進與推動了社會大系統(tǒng)的發(fā)展。面向虛擬現(xiàn)實(VR)、混合現(xiàn)實(MR)、增強現(xiàn)實(AR)等前沿技術(shù),以提高就業(yè)為導(dǎo)向,以輸出復(fù)合型技術(shù)技能人才為培養(yǎng)重點,政府、行業(yè)協(xié)會、小微型企業(yè)可以根據(jù)自身特點和需求,靈活組建“現(xiàn)代(中國特色)學(xué)徒制試點班級”“產(chǎn)業(yè)(企業(yè))學(xué)院”“職教集團”等平臺,構(gòu)建供需橋梁,推動專業(yè)、課程、教學(xué)、考核評價與產(chǎn)業(yè)發(fā)展精準對接的教學(xué)體系,形成校企合作的良性循環(huán)。

(二)基于就業(yè)核心能力需要構(gòu)建“人崗匹配”教學(xué)體系

數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)學(xué)生就業(yè)的核心能力主要是兩點:基礎(chǔ)技能(美術(shù)基礎(chǔ)、軟件基礎(chǔ)、設(shè)計基礎(chǔ))和項目技能(實操能力)。其中,實訓(xùn)教學(xué)環(huán)節(jié)是提升學(xué)生就業(yè)能力的關(guān)鍵。因此,學(xué)校要將真實案例、真實場景和企業(yè)的真實評價引入校企協(xié)同育人的全過程,將教師培養(yǎng)成懂生產(chǎn)流程、懂產(chǎn)業(yè)人才評價的產(chǎn)教融合型教師。校企共同將產(chǎn)業(yè)真實項目改造成學(xué)校精品實訓(xùn)課程,提升學(xué)生綜合技能,并圍繞每一階段的教學(xué)開展過程性評價,進行能力定位,跟進、指導(dǎo)教學(xué)過程,最終構(gòu)建“人崗匹配”教學(xué)體系,將畢業(yè)班打造成“具備崗位勝任力的人才池”,實現(xiàn)畢業(yè)生的高質(zhì)量就業(yè)。

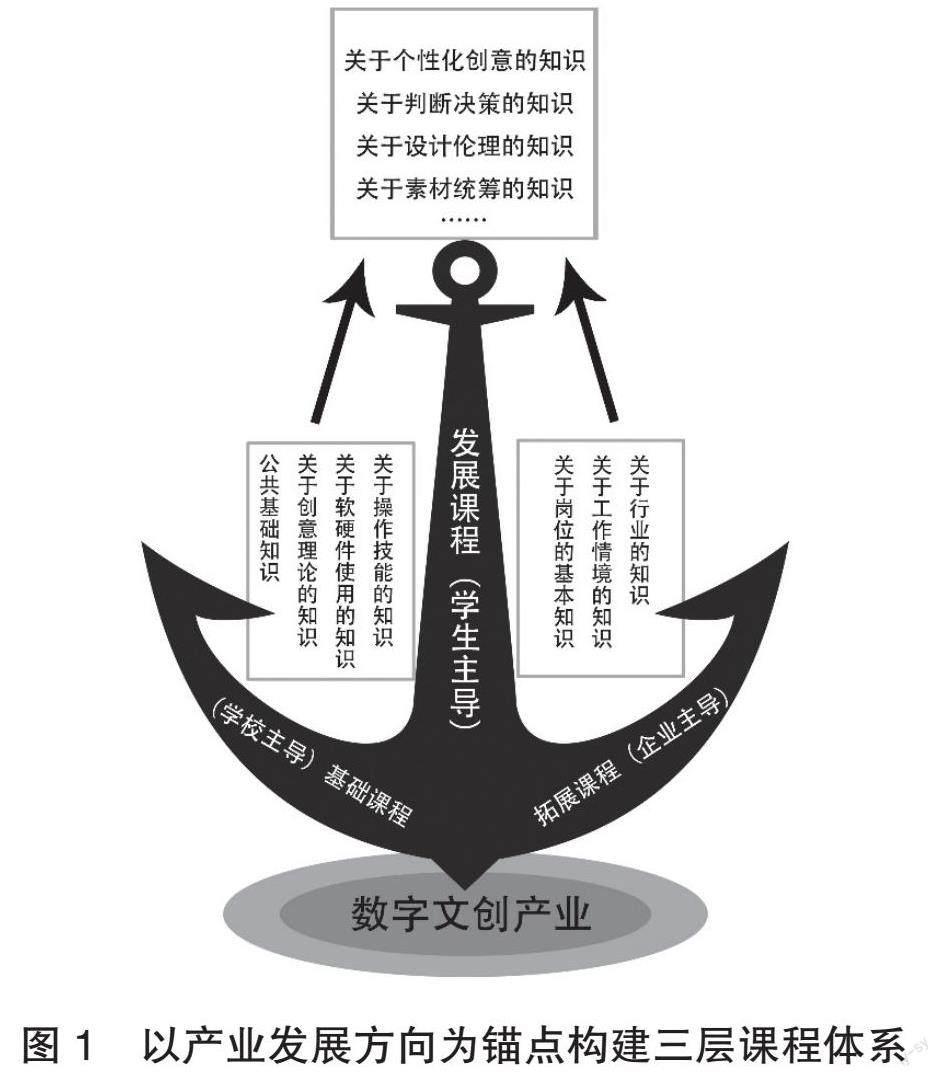

(三)基于數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)前景構(gòu)建校、企、生三層發(fā)展課程體系

“虛擬世界連接而成的元宇宙”已經(jīng)被投資界認為是最宏大而且前景廣闊的投資市場。數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)將依托“元宇宙”,吸納信息革命(5G/6G)、互聯(lián)網(wǎng)革命(Web3.0)、人工智能,以及虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、混合現(xiàn)實,特別是引擎技術(shù)等虛擬現(xiàn)實技術(shù),高職院校專業(yè)課程也將發(fā)生顛覆性變革。依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點,國家需要對課程進行頂層規(guī)劃,從培養(yǎng)學(xué)生的實踐能力和創(chuàng)新意識出發(fā),構(gòu)建“全崗位、立體化”課程框架,形成以學(xué)校為主導(dǎo)的基礎(chǔ)課程、以企業(yè)為主導(dǎo)的拓展課程和滿足學(xué)習(xí)者自我提升需要的發(fā)展課程(如圖1),不斷提高人才培養(yǎng)的針對性、適應(yīng)性、發(fā)展性。

數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展,離不開高素質(zhì)復(fù)合型人才隊伍。在數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展大背景下,校企協(xié)同育人需要多元融合一體推進,打破行-企-政-校的資源壁壘,多方探索數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)路徑,形成合力、彼此助力,為數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)振興提供強大的人才支撐。

參考文獻:

[1]中華人民共和國文化和旅游部關(guān)于推動數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見[EB/OL].(2020-11-27)[2023-03-20].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/27/content_5565316.htm.

[2]李雨辰,李妍.文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵問題[J].人民論壇,2022(24):88.

[3]羅琴,解軍.職業(yè)院校產(chǎn)教融合的困境與實現(xiàn)路徑分析[J].科技風(fēng),2021 (14):141.

[4]邢暉,曹潤平,戴啟培.高職院校產(chǎn)業(yè)學(xué)院現(xiàn)狀調(diào)研與思考建議[J].國家教育行政學(xué)院學(xué)報,2022(9):25.

[5]周香,閆文平.“雙高計劃”實施背景下高職專業(yè)群與產(chǎn)業(yè)群的協(xié)同機理、價值及路徑分析[J].實驗技術(shù)與管理,2022(2):217.

責(zé)任編輯:殷偉