以心為眼看世界:視障學生生態融合教育實踐探索

任益 葉紹喜

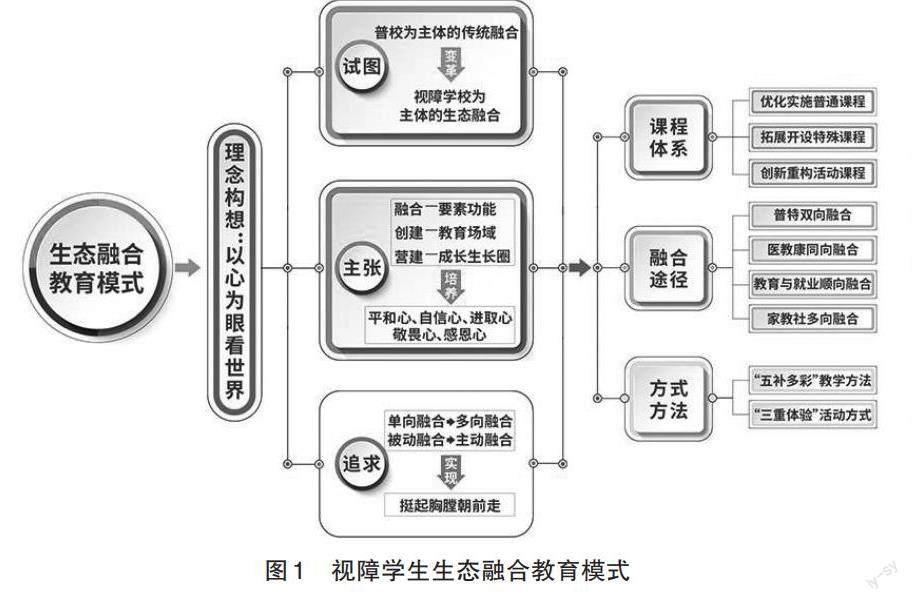

【摘 要】 重慶市特殊教育中心積極探索具有中國視障教育特色的生態融合教育模式,以視障學校為主體、視障學生為中心,成功構建了“提升學習品質、發展核心素養、促進學校特色發展”的生態融合教育體系,引導視障學生“以心為眼看世界”。

【關鍵詞】 視障學生;生態融合教育;課程改革

【中圖分類號】 G761

重慶市特殊教育中心(以下簡稱學校)積極探索具有中國視障教育特色的生態融合教育模式,在堅守初心、接續奮斗、默默奉獻中走過了18年創新歷程,成功構建了“提升學習品質、發展核心素養、促進學校特色發展”的生態融合教育體系,引導視障學生“以心為眼看世界”。生態融合教育模式通過普通文化課程教育樹信心、促自強,特殊發展課程教育增適應、提勇氣,實踐活動課程教育正心態、朝前走,幫助視障學生順利融入社會,創造價值,最終實現多向融合、主動融合,用奮斗驅散黑暗,讓生命綻放精彩。

一、項目背景

多年來,我國西部地區視障教育由于缺少深入調研和系統梳理,導致視障教育缺乏針對性和系統性。2002年到2004年,學校從視障教育的實際問題和基礎問題出發,對重慶市及周邊地區深入開展長達2年的實踐調研,在眾多問題中歸納總結出四大類急需解決的問題。第一,視障學生融入社會困難。視覺功能缺陷導致視障學生行動不便,難以獨立生活,過度依賴家人,不愿主動與人交流。第二,視障教育課程資源短缺。視障教育基本照搬普通學校課程安排和教材,普遍未開設特需課程,與視障學生發展需要和社會需求嚴重脫節。第三,視障教育質量不高。特校教師多數從普通學校轉崗而來,在教視障學生時容易生搬硬套念教材、無視差別灌知識。第四,視障學生社會融入程度低。家人怕丟臉不愿帶視障學生出門,特校怕出事不敢放視障學生出校門,普校怕難教不想接納視障學生隨班就讀,各類單位怕負擔不肯接收視障學生就業。

針對以上問題,學校創新提出視障學生生態融合教育模式,重構普通課程、特殊課程、活動課程三類融合課程,探索普特、醫教康、教育與就業、家校社教四條融合教育途徑,創生通感補償、分層補失、研討補思、示范補氣、技術補白“五補多彩”教學方法,創新情境、實踐、想象與聯想“三重體驗”活動方式,經過18年的實踐探索,在重慶市域內基本實現視障群體和社會群體相互尊重、彼此接納、和諧共生。

二、項目內容

學校對國際先進融合教育經驗進行中國化改造、校本化創新,變革以普校隨班就讀為主的融合教育方式,實施以視障學校為主體、視障學生為中心的生態融合教育(見下頁圖1),最大限度開發視障學生潛能、補償視覺缺陷。

(一)整體重構視障學生生態融合教育課程體系

學校從實際出發,整體構建以普通課程為基礎、特殊課程為拓展、活動課程為支持的生態融合教育課程體系,滿足視障學生發展需要。一是優化實施普通課程,強化通識性和發展性。依據盲校義務教育課程標準和普通高中課程標準要求,對國家課程進行校本化整合和優化,讓學生掌握通識性基礎知識,支持終身多元發展。二是拓展開設特殊課程,深化生活性和情境性。將課程內容與學生生活經驗進行深度整合,以“課堂+活動”方式實施教學,讓學生在多情境實踐中體驗、融入、發展。三是創新重構活動課程,實現開放性和體驗性。通過開展豐富開放的社團活動,滿足學生興趣愛好和特長發展需要,增加其與社會群體的互動交流。

(二)系統拓展視障學生生態融合教育實施途徑

學校全面探索視障學生生態融合教育實施途徑。一是普特雙向融合。找到普通教育和特殊教育培養目標的共性,以普教帶特教、以特教促普教;探尋普特課標、教材的結合點,開發普特兼容的校本課程;以活動為載體,促進普特學生彼此了解、相互接納、互助共進。二是醫教康同向融合。圍繞“恢復和改善‘機體功能,減少視障學生的功能障礙”目標,針對學生個性化需求,制訂個別化康復訓練方案,促進學生社會適應能力發展。三是教育與就業順向融合。開發“專業適宜、持續發展”的培養課程,構建“理實一體、工學交替”的培養模式,建立“校企融合、創業孵化”的培養機制。四是家校社多向融合。組建家校社共育工作機構,協調多方力量,形成“三位一體”多元融合的教育網絡。

(三)全面優化視障學生生態融合教育教學方法

學校基于生態融合教育課程體系和視障學生學習特點,創新生態融合教育教學方法,提升育人質量。一是創新“五補多彩”教學方法。包括:通感補償教學法,調動和強化聽覺、膚覺、味覺、嗅覺等多種感官,補償學生視覺認知缺陷;分層補失教學法,通過適當的課堂組織安排、教學策略使用等,彌補學生學習基礎、能力差異;研討補思教學法,以問題形式呈現教學知識點,讓學生充分探索并解決問題,發展思維能力;示范補氣教學法,對難度大、強度高、持續時間長的課程,加強教師示范,指導學生發展技能技巧;技術補白教學法,教會學生動手操作電腦,建立與網絡世界的信息通道。二是創新“三重體驗”活動方式。其一,實踐性體驗。在社團活動實踐體驗中,引導學生敢于拼搏、感恩社會;在社會實踐體驗中,幫助學生加強與同齡兒童的互動交流;等等。其二,情境式體驗。利用豐富的教學資源和多種教學方法,創設學習情境。如在生活整理課程中,以游戲再現情境,實現快樂學習。其三,想象與聯想式體驗。如在職業生涯規劃課程知識學習環節,指導學生通過想象和聯想扮演具體職業角色,以更好地理解職業責任和職業精神。

三、實踐成果

(一)主要成果及影響

1.視障學生在生態融合教育中茁壯成長

學校升學就業亮點突出。目前共有351名學生升入大學,高考成績居全國同類學校前列,成為長春大學優質生源基地。職高生100%就業,300余名學生成功自主創業。學生特長發展碩果累累。學校啦啦操隊獲世錦賽銀牌,跳繩隊獲國家級比賽20金,語言坊獲國家級比賽一等獎13項,合唱團獲國家級一等獎2項,揚帆管樂團創“最大盲人管樂團”福布斯世界紀錄,在國家大劇院等展演63場,受邀在北京2022年冬殘奧會開幕式上演奏會歌。

2.教育科研在生態融合教育中提升發展

學校承擔了“中美3—6歲盲兼多重殘疾學生教育實驗研究”等3項國際合作項目研究;開展了“殘疾人社會交往、社交媒體使用技能及其干預研究”等2項國家級項目研究,“生態視野下視障學校融合教育的實踐研究”等8項市級課題及9項相關區級課題研究。50余篇論文在《中國特殊教育》《中國教育學刊》等刊物發表,200多篇論文獲獎。

3.學校影響力在生態融合教育中日益擴大

視障學生生態融合教育研究成果得到社會各界肯定,教育專家、社會知名人士、戰斗英雄等先后到校參觀指導;引起媒體廣泛關注,《人民日報》、新華社等主流媒體報道學校生態融合教育成果180余次。

(二)成果的推廣應用

1.在高等院校的實踐情況

從2016年9月至今,長春大學特殊教育學院協同參與學校“視障學生生態融合教育”的研究,并在特殊教育高等院校中推廣應用生態融合教育模式的研究成果。學校為長春大學輸送了大批學習能力強、綜合素質高的優質生源。2016年學校與長春大學簽訂優質生源培養基地協議,并于2018年在長春大學設立高考分考點。

2.在同類學校的實踐情況

2016年學校與烏魯木齊市盲人學校結為對口幫扶合作學校,互派教師跟崗交流,開展同課異構、聯合教研、學業聯考等合作。學校指導烏魯木齊市盲人學校逐步在實踐中運用“五補多彩”視障學生生態融合教育課堂教學方法,通過多感官協作、多手段實施、多渠道輔助的融合課堂來開發潛能、補償缺陷,提升學生學習效率,極大地提高了課堂教學有效性,有力地推動了課堂教學方式變革。

3.在普通學校的實踐情況

2014年開始,學校與重慶市廣益中學合作開展普特融合啦啦操項目的實踐探索,通過整合師資力量,組建了一支跨地域、跨學段的普特融合啦啦操聯隊,構建起普特融合共施美育的學習共同體。2019年4月,啦啦操聯隊赴美國奧蘭多參賽,獲得2019年世界啦啦操錦標賽殘疾啦啦操三級集體技巧亞軍,刷新了中國在該項賽事上的最好成績。普特融合啦啦操運動項目取得的成功,進一步推動了廣益中學融合教育的全面鋪開,更多的教師參與其中,接納差異、尊重個性的理念植根于每一位教師心中,助力融合教育持續、深入開展。

本文根據2022年國家級教學成果獎二等獎項目“以心為眼看世界:視障學生生態融合教育實踐探索”整理撰寫。

(作者單位:重慶市特殊教育中心,409099)