旁觀者在校園欺凌中的角色行為分析

基金項目:國家社會科學基金教育學2021年度一般課題“留守經歷對農村大學生發展困境的影響機制與精準幫扶研究”(編號:BFA210072)。

摘? 要? 校園欺凌中同伴旁觀者的角色行為影響校園欺凌的變化走向。根據其外在行為表現,校園欺凌旁觀者可分為積極干預者、消極協助者及置身事外者三種類型。校園欺凌旁觀者與欺凌者、教師的博弈以及旁觀者之間的互動博弈在一定程度上能對其角色行為選擇做出解釋。實現旁觀者助力校園欺凌防治需要建立良好的教育生態,具體來說,就是要設立獎懲機制,開展應對校園欺凌的培訓,加強思想道德教育。

關鍵詞? 校園欺凌;旁觀者;博弈;角色行為

中圖分類號? G444

文獻標識碼 ?A

文章編號? 2095-5995(2023)06-0091-03

一、校園欺凌中旁觀者的角色行為類型

(一)積極干預者

積極干預者是指在欺凌事件中通過直接或間接的方式去幫助被欺凌者的學生。他們會通過各種方式保護被欺凌者,包括直接制止欺凌行為、報告老師和家長、安撫被欺凌者等。旁觀者積極的幫助行為能夠對被欺凌者提供有效的支持與鼓勵,對欺凌者也能起到一定威懾作用,同時對其他沉默的旁觀者能夠起到榜樣示范作用。有調查顯示,“在中小學校園欺凌事件中,能積極采取行動的旁觀者僅占比27.05%”[1]。由此可見,雖然旁觀者在校園欺凌中扮演重要角色,但能真正采取積極行動去幫助被欺凌者的旁觀者通常比較少。

(二)消極協助者

消極協助者是指在校園欺凌事件中運用語言或動作協助欺凌者的學生。他們或為欺凌者助威喝彩,或嘲笑被欺凌者,或提示老師的到來。這類旁觀者不直接參與欺凌,但他們助長欺凌者的囂張氣焰,從而強化了欺凌行為。有研究發現,在校園欺凌中,“22.95%的學生擔任著消極輔助者的角色”[2]。“他們可能通過這種行為來宣泄自己內心的不滿,或者來證明自己的影響力,或者通過一系列的舉動去助推事件的發展,或者去刻意討好欺凌者以免使自己成為下一個被欺凌者等。”[3]

(三)置身事外者

置身事外者是指對欺凌事件視而不見的旁觀者。他們對即將發生或正在發生的欺凌事件視而不見或駐足觀望。他們認為欺凌與自己無關,或擔心出手相助會遭到報復而選擇置身事外。“在現實中,面對校園欺凌,青少年扮演局外人的角色往往占比最高”[4]。雖然這類旁觀者持中立的態度,但其看客行為使欺凌者更加肆無忌憚,無形中加大了對被欺凌者的傷害。

二、校園欺凌中旁觀者角色行為的博弈分析

(一)積極干預者角色行為的博弈分析

1.欺凌者與旁觀者間的“威脅博弈”

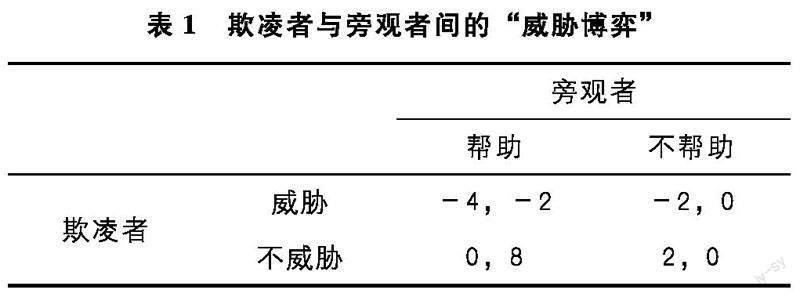

此博弈的參與主體為欺凌者與旁觀者。假設欺凌者事先威脅旁觀者,那么旁觀者幫助被欺凌者將會遭到報復。博弈的收益矩陣如表1所示(數字表示博弈結果的收益)。

從上述博弈中可以看出,當欺凌者選擇“威脅”策略時,旁觀者將選擇“不幫助”被欺凌者的策略。當欺凌者選擇“不威脅”策略時,旁觀者將選擇“幫助”策略。從欺凌者的收益來看,無論旁觀者的選擇如何,欺凌者都將選擇“不威脅”,所以“威脅”策略是其嚴格劣策略,那么旁觀者最終將選擇幫助被欺凌者。所以此博弈的占優均衡為“欺凌者不威脅,旁觀者幫助”。由此說明,旁觀者是否幫助被欺凌者受自身安全的影響。當旁觀者能確保自身不會成為下一個被欺凌者時,他們會選擇成為積極干預者。但欺凌者不會威脅到旁觀者的安全是有條件的,必須使欺凌者威脅的成本大于自身的收益。當欺凌者的威脅行為沒有成本,或威脅的收益大于成本時將造成完全相反的結果。

2.教師與旁觀者間的“激勵博弈”

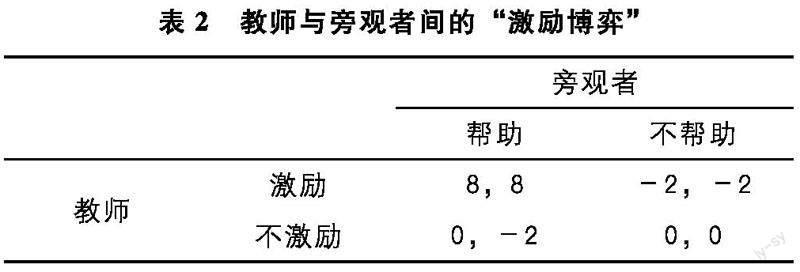

此博弈的參與主體為旁觀者與教師。教師的激勵既包括提升旁觀者道德水平的內部激勵,又包括提供物質獎勵的外部激勵。博弈收益矩陣如表2所示。

由上表可知,教師若選擇“激勵旁觀者”策略,旁觀者將會選擇“幫助”策略;若選擇“不激勵”策略,旁觀者將選擇“不幫助”策略。此博弈有兩個均衡,一個是占優均衡,即“教師激勵,旁觀者幫助”;另一個是“教師不激勵,旁觀者不幫助”。通常情況下,教師是會鼓勵學生共同反欺凌的,因此教師激勵、旁觀者幫助是最優博弈。

一方面,教師的內部激勵會提升旁觀者的道德感,增強內驅力。另一方面,教師提供外部的獎勵將增加旁觀者的收益。綜合兩者,教師在日常教學中若能提升旁觀者的道德水平,并提供外部獎勵,使旁觀者選擇“幫助”策略的收益大于成本,那將促使更多的旁觀者加入到保護被欺凌者的隊伍中。

(二)消極協助者角色行為的博弈分析

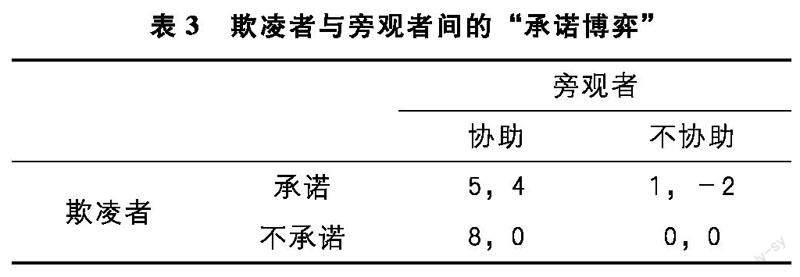

旁觀者與欺凌者間的“承諾博弈”解釋了旁觀者協助欺凌者的行為。欺凌者的承諾為:旁觀者若協助欺凌者將得到一定收益。博弈收益矩陣見表3。

由上表可知,當欺凌者選擇“承諾”策略時,旁觀者將選擇“協助”策略;當欺凌者選擇“不承諾”策略時,旁觀者可以選擇“協助”策略,也可以選擇“不協助”策略。一種情況是旁觀者為避免自己成為被欺凌者或可以從欺凌中獲得其他好處時,傾向于選擇成為“幫兇”。另外一種情況是當欺凌者沒有承諾給予好處時,旁觀者也有可能選擇協助。影響此類旁觀者做出如此選擇的原因主要有兩個:一是與欺凌者有情感聯結,是欺凌者的親屬或“好哥們”。這種情感的聯系促使他們選擇無償協助欺凌者。二是因為旁觀者與被欺凌者關系冷漠,他們雖然不直接參與欺凌,但傾向于成為協助者,從而增加心理“快感”。

(三)置身事外者角色行為的博弈分析

1.旁觀者之間的“搭便車”現象

假設在校園欺凌旁觀者中有兩名學生,分別為旁觀者1與旁觀者2。他們都面臨著兩個選擇:“幫助被欺凌者”或“不幫助”。博弈收益矩陣如表4所示。

由上表可知,旁觀者1或旁觀者2都將選擇“不幫助”策略。所以“不幫助”策略就是旁觀者1和旁觀者2的最優策略。此博弈的占優均衡為“不幫助,不幫助”。由此可以看出,由于旁觀者幫助被欺凌者需要承擔成本,所以選擇不幫助才能使個人收益最大化。旁觀者之間由此產生了“搭便車”心理,即“有其他人幫助,我就沒必要承擔風險”,這種心理最終造成無人幫助被欺凌者的結果。

2.欺凌者與旁觀者的“零成本威脅博弈”

“零成本威脅博弈”是指欺凌者威脅報復不需要承擔任何成本。假設欺凌者事先威脅旁觀者,那么旁觀者幫助被欺凌者將遭到報復;若欺凌者沒有威脅旁觀者,那么旁觀者就不會遭到報復。博弈收益矩陣如表5所示。

由上表可知,從欺凌者的收益來看,無論旁觀者幫不幫助被欺凌者,其都將選擇“威脅”策略,所以“不威脅”策略是其嚴格劣策略。因此旁觀者會選擇“不幫助”策略。所以此博弈的占優均衡為“威脅,不幫助”。也就是說,在旁觀者的安全受到威脅時,他們將做一名置身事外者。

3.教師與旁觀者之間的“激勵博弈”

表2中存在兩個均衡。一是“教師激勵,旁觀者幫助”,另一個是雙方都無作為。雖然前者為優勢均衡,但也可能出現部分教師置之度外的情況,這與教師對校園欺凌的認知有關。一方面,教師對校園欺凌形成錯誤認知,如認為欺凌是正常的打鬧、開玩笑行為時,他們會選擇不作為;另一方面,當教師更加關注教學和成績時,他們可能也會選擇不作為。教師的選擇將導致旁觀者缺乏內驅力和自我效能感,所以他們自然不會承擔風險去幫助被欺凌者。教師具有榜樣示范作用,教師忽視欺凌或草草了事的消極行為會在旁觀者心中產生負面形象,當學生旁觀者對教師失去了信心,他們也將選擇置身事外甚至加入到欺凌者行列中。

三、鼓勵旁觀者助力校園欺凌防治的策略

(一)設立獎懲機制

旁觀者作為第三方介入校園欺凌有一定的風險,因此需要建立激勵機制改變其收益。

一方面,建立旁觀者幫扶獎勵和激勵制度,具體包括:(1)對旁觀者積極幫助的行為進行精神上或物質上的嘉獎。(2)明確旁觀者遇到欺凌時正確的應對方式。例如,在預先知道或遇到欺凌時,應該在確保安全時及時告知老師;在能力范圍內及時阻止欺凌的繼續發生等。(3)建立對旁觀者的保護機制。例如,當旁觀者向教師提供信息時,教師應注意保護其隱私。

另一方面,建立懲罰機制。懲罰機制面向兩個主體:一是針對協助欺凌者的旁觀者,另一個主體就是欺凌者。學校和教師應對校園欺凌行為進行懲戒,并讓欺凌者報復或協助欺凌行為的收益降到最低。

(二)加強應對校園欺凌技能的培訓

第一,加強對教師的培訓。一是要增強教師的校園欺凌問題意識。教師要充分了解欺凌的嚴重性,有效識別欺凌行為,轉變態度,樹立正確的教育觀,將教書與育人相結合。二是可以通過專題講座、校內學習、專家交流等方式進行培訓,使教師全面深入了解處理欺凌的相關辦法。

第二,加強對旁觀者的反欺凌訓練。一是要加強反校園欺凌的宣傳,深化旁觀者對欺凌的認識。例如,可以通過班會、角色扮演或觀看影片等方式,讓學生具有評估欺凌事件性質的意識與能力,了解校園欺凌的嚴重性,激發內心的道德感。二是教授應對策略,開展反欺凌訓練。對于不同類型的欺凌,旁觀者可以有不同的應對策略。例如,在有直接身體沖突的欺凌中,旁觀者應向老師求助;在言語欺凌中,旁觀者可以采取協調的方式介入。

(三)加強思想道德教育

旁觀者參與校園欺凌防治離不開思想道德教育,道德約束是促進旁觀者積極行動的重要因素之一。學校要通過自我道德約束也就是增強旁觀者的道德水平來提升其幫助被欺凌者的意愿。一方面,要加強移情訓練。移情能幫助旁觀者與被欺凌者產生情感共鳴,在關鍵時刻能起到讓旁觀者積極行動的重要作用。另一方面,青少年的道德水平與家庭教育相關。教師應積極與家長尋求合作,實現家校聯合教育。

除自我道德約束外,學校可通過道德協商解決問題。著名的酒吧博弈中,為了減少酒后駕車的情況,酒吧提前讓客人簽署“酒后禁止駕車”協議,簽字的客人中酒后駕車行為明顯變少,但沒有簽署協議的人酒后駕車還占較大比例,這份協議就成了約束當事人行為的條例。在旁觀者之間也可采用類似的方式,如在學生中組建校園欺凌幫助團隊,基于身份約束,團隊中的學生在遇到校園欺凌時多數會采取積極行動。需要注意的是,團隊成員的加入應采取自愿的形式,在團隊組建成功后,學校應進行充分的培訓,以保證成員有能力制止欺凌行為,幫助被欺凌者。

(湯子毅,武漢理工大學法學與人文社會學院,武漢 430070)

參考文獻:

[1][2]

傅納,朱春月,解曉晨,等.中學生校園欺凌旁觀者角色及其同伴地位現狀[J].中國學校衛生,2022(1):87-91.

[3]王玉香,竇本港.校園欺凌中的旁觀者及學校社會工作干預策略研究[J].中國青年社會科學,2021(6):71-77.

[4]劉曉,吳夢雪.“圍觀群體”在校園欺凌中的角色與行為機制研究[J].全球教育展望,2018(2):59-68.

責任編輯:謝先成

讀者熱線:027-67863517