計算機應用技術專業群智慧課堂建設模式研究與實踐

石慧 張娜 吳志銳 陳培輝

收稿日期: 2023-02-17

基金項目: 2021年廣東高職計算機教指委教育教學改革研究與實踐項目“計算機應用技術專業群‘智慧課堂’建設模式研究與實踐”(JSJJZW2021028);2021年度廣東省教育科學規劃課題(高等教育專項)“職業崗位視角下高職計算機應用技術專業群模塊化課程體系構建研究”(2021GXJK515);2021年廣東省高等教育學會職業教育研究會立項課題“1+X證書制度背景下高職計算機應用技術專業群課程體系研究與實踐”(GDGZ21Z003)

作者簡介: 石慧(1983—),女,講師,碩士,研究方向:大數據技術、人工智能應用。

摘? 要: 隨著大數據人工智能技術、5G技術在教育教學中的廣泛應用,教育教學領域正在向智能化方向發展,但目前圍繞高職專業群開展的智慧課堂建設并沒有給課堂教學帶來深層次的系統性變化,不能適應教育技術的發展和未來社會需求的變化。以計算機應用技術專業群智慧課堂的建設模式為研究對象,分析智慧課堂產生的時代背景,確立專業群智慧課堂的建設目標,研究智慧課堂的教學策略,提出構建專業群智慧課堂生態的方法和路徑。結果表明:通過建設“云+端”信息化平臺、打造智慧課堂以創建育人新生態、構建教學評價新體系能夠較好地推動智慧課堂多場景常態化、底層平臺共享、多模塊差異化教學、多模式智慧化應用。

關鍵詞: 智慧課堂; 人工智能; 專業群

中圖分類號: G712? ? ? ? ? 文獻標志碼: A? ? ? ? ? 文章編號: 1671-2153(2023)06-0046-05

隨著大數據人工智能技術、5G技術的發展和未來社會需求的變化,學習方式和學習手段也變得豐富多樣[1]。課堂教學正從數字化向智能化加速躍升,這些都為突破精準化教學瓶頸,實現“因材施教”提供了歷史機遇。但由于課堂建設的復雜性、不確定性及其內涵演變,人工智能技術賦能課堂教學在空間融合、主體協同、環節匯通、模式適配等方面有待認真探索和實踐,需從理論、技術應用等方面開展系統化創新。本文以廣東省高職院校高水平專業群——“計算機應用技術專業群”的課堂教學為例,探索人工智能時代背景下,構建專業群智慧課堂生態的方法和路徑。

一、智慧課堂的發展背景和內涵特征

(一)智慧課堂的發展背景

伴隨著數字技術的發展及其外部環境變化的不確定性和復雜性,教育領域傳統的教學組織模式、管理方法較難適應信息數字化背景下學習者對知識掌握的需求。目前教育數字化轉型注重即時互聯、信息共享和智能交互,呈現出生態化、平臺化和智能化的趨勢。“智慧教育”的概念來源于IBM(國際商業機器公司)2008年提出的“智慧地球”概念,其中又以“智慧教室”為典型代表。大數據、人工智能、區塊鏈等數字技術正塑造著智慧環境,為構建“智慧教室”提供了更多途徑和工具。智慧課堂本著“個性、協同、優化、思維、精準、創新”的原則,搭建綜合智能信息服務平臺和管理系統,打造數字化學習生態環境,為師生提供豐富的交互式多媒體內容,促進全場景融通,從思想道德、行動能力、思維創造等方面提升受教育者的能力,從而全面提升教育教學的靈活性和適應性[2-3]。

國內很多高校也陸續開展了關于智慧課堂的研究。目前,科大訊飛、華為、百度、阿里巴巴、騰訊等知名IT企業為高校提出了智慧課堂解決方案,內容包括:在線教育平臺搭建、線上培訓直播、智能客服機器人等一站式教培平臺搭建及營銷解決方案;AI培訓教練、軟件定制、助教機器人、智能閱卷等多種輔助教學工具。清華大學、武漢大學、大連理工大學、中山大學、廣東技術師范學院、廣東工業大學等一批重點院校也開始建立基于AI技術的智慧課堂。但是,職業院校對智慧課堂的應用及研究卻非常少。

以中國知網為數據獲取平臺,以“智慧課堂”為題名或關鍵詞進行檢索,有3405篇學術論文;以“智慧課堂”和“職業教育”為題名或關鍵詞進行檢索,僅109篇學術論文,而圍繞專業群開展智慧課堂建設的論文更是少之又少。而且這些論文大多停留在智慧課堂的認識層面上,只是介紹智慧課堂在職業院校實施的必要性,從概念層面介紹了人工智能技術在教學資源整合中的應用。本文圍繞“計算機應用技術專業群”的課堂教學開展智慧課堂的構建與實踐研究,具有一定的實踐和現實意義。

(二)智慧課堂的內涵特征

在教育領域積極推進素質教育和課程改革的背景下,特別是云計算大數據、人工智能物聯網、5G等新一代信息技術在教學中被廣泛應用,智慧課堂成為促進教育教學改革的有力推手。智慧課堂離不開“智慧”,傳統的“智慧”包含對事物和環境的感知、理解、分析、辨別、記憶等能力,最終體現為解決問題的能力。

智慧課堂指的是利用網絡、通信、云計算大數據、人工智能等信息技術構建的輔助教學的環境,可以提高教學效果。豐富多樣的信息化手段的應用能更好地服務課堂內的教學和管理,有效提高學生的學習興趣和參與度,促進師生在課堂上的互動,還能提供各種便捷的教學輔助分析功能,比如考勤、互動、學情分析、評估等[4]。具體來說,智慧課堂的特點體現在以下4個方面。(1)智能內容:包括豐富的交互式多媒體內容的準備、交付和分發。(2)智能互動和參與:包括學生之間的互動、師生之間的互動,以及課堂上學生的參與。(3)智能評估:包括對學生學習和測驗的評估,以及對教師講課質量的評價和反饋。(4)智能物理環境:包括智能教學和學習輔助工具等。因此,人工智能時代智慧課堂也提出了對智慧型人才的需求。

二、專業群智慧課堂建設的目標和思路

從學生培養的角度,以知識為導向轉向以智慧為導向的培育觀,代表了人工智能時代對智慧型人才培養的必然需求[5]。智能化技術和教育思維高度融合的智慧課堂,正以不可逆的趨勢使得“教”和“學”關系發生深刻變革。高職院校要著眼于教育信息化這一先進教學理念對提升教育教學質量的巨大推動作用,在結合學校實際情況的基礎上,確立以現代教育技術為手段促進學校教育教學質量大發展的目標。在此背景下,專業群積極探索和開展智慧課堂建設,開展校企合作,引進智慧課堂管理系統,在相關專業試點智慧課堂教學,是現代化職業教育改革的重要手段和方法。計算機應用技術專業群內主要有計算機應用技術、網絡技術、軟件技術、大數據技術、人工智能技術應用等專業。專業群內相關專業與智慧課堂建設的信息技術密切相關,這也給推進專業群智慧課堂建設帶來一定的便利。

專業群的智慧課堂建設應立足于不斷變化的時代背景,立足智慧課堂的理論基礎和內涵特征,探索人工智能背景下課堂教學的升級和發展,構建計算機應用技術專業群智慧課堂的教學模式和實施策略。筆者通過分析2022年全國“雙高計劃”專科(高職)院校及專業的建設目標,發現:很多專業的建設目標中提到“借助智能化技術手段開展課堂教學和教學方法改革”。

智慧課堂的構建與實踐能充分發揮信息技術的優勢,助力信息時代以學生發展為中心的人才培養體系構建,服務專業群相關“金課”優質資源的廣泛共享,以信息技術創新教學方法和推動教學模式改革。

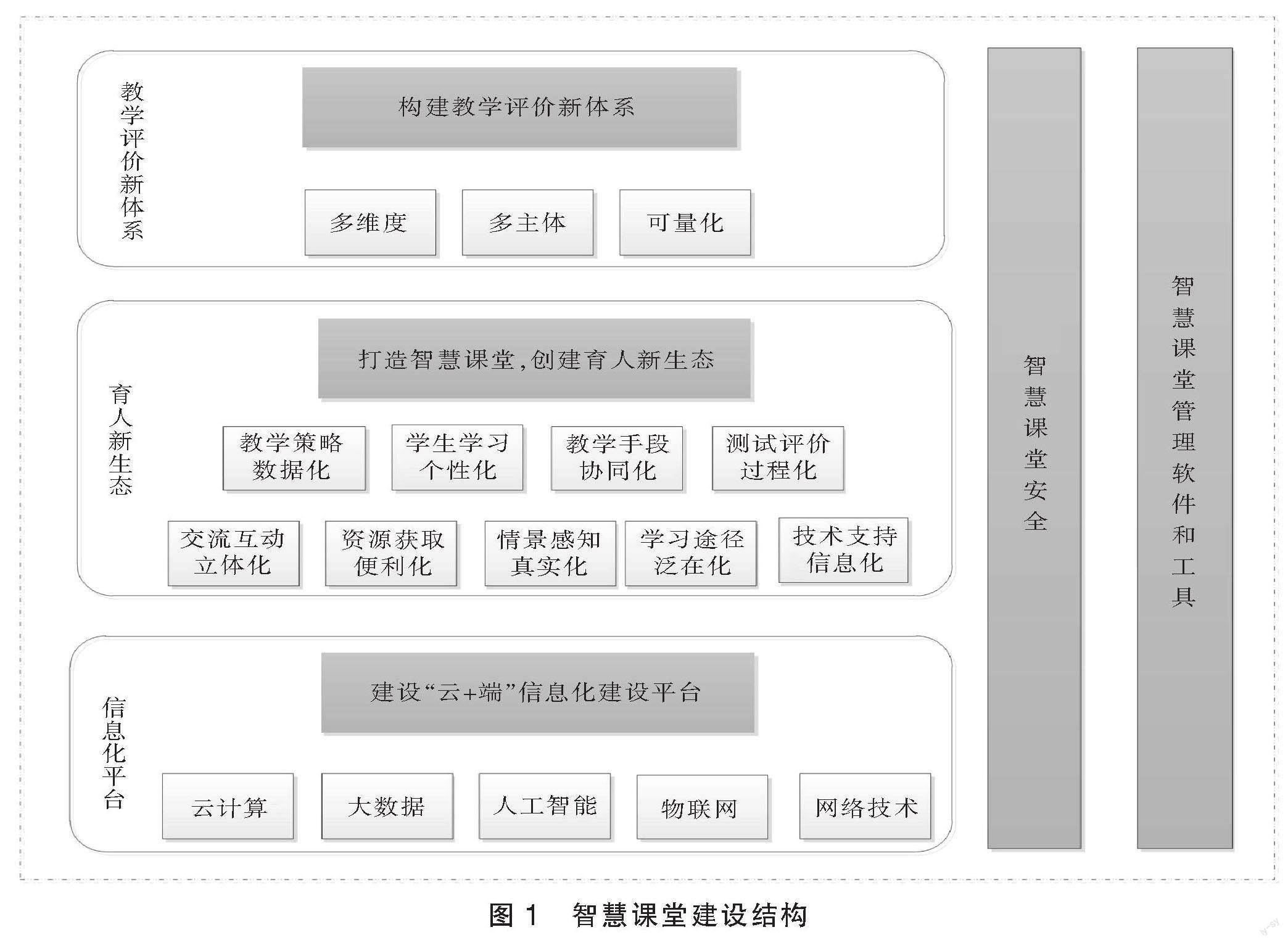

通過智慧課堂的建設,推進專業群的課堂從以下方面進行改革和提升教育質量:教學策略數據化、學生學習個性化、教學手段協同化、測試評價過程化、交流互動立體化、資源獲取便利化、情景感知真實化、學習途徑泛在化、技術支持信息化。構建以數字化、研究性學習為特征的新型課堂教學形態,促進大數據模式下多維度、多主體、可量化的教學評價新體系構建,創建泛在教學空間充分利用信息技術的育人新生態。通過智慧課堂建設,促進學生深度學習行為的形成和自學能力的提高,增強學生的基本知識掌握能力、理論結合實踐的能力和知識運用的能力,提升學生對計算機應用行業的認同感和師生的信息素養,提高學生對智慧課堂技術平臺的體驗感和智慧課堂教學參與的活躍度。

三、智慧課堂的構建與實踐

(一)智慧課堂體系構建

智慧課堂建設,首先需要有課堂信息化平臺和資源做支撐,在信息化平臺建設的基礎上,基于數據分析與評價推進個性化精準教學內容推送,對獲取的數據進行信息再加工和知識重構,借助網絡和多媒體技術通過教學終端進行個性化智慧輸出,利用大數據人工智能技術共同推進智慧課堂教學的全學科、常態化應用。在整體規劃的基礎上,開展基于導學案的自主學習,激發學生學習的自主性和主動性。信息化教學范圍從課中向課前、課后延展,對備課、上課、作業、考試等數據進行全程采集,即時進行數據分析、個性化推薦、精準定位,以線上線下交互實現全場景下的因材施教,不斷深化基于數據的智慧教學[6-7]。

專業群的智慧課堂更要充分發揮信息技術的優勢,以智慧教室、數字圖書館等推進教學環境整體改造,全面打造“云+端”一體化泛在教學空間,承載教學內容、教學方法、教學評價等各方面的系統性重塑。通過建立“智慧課堂多場景常態化”“底層平臺共享”“多模塊差異化教學”“多模式智慧化應用”的課堂建設模式[8-9],提高計算機應用技術專業群人才培養質量,為本地計算機應用行業提供優秀的人才,促進本地以人工智能為代表的新一代信息技術的發展。

智慧課堂建設結構如圖1所示,智慧課堂主要由三大主體構成:信息化平臺、育人新生態、教學評價新體系[10-11]。(1)信息化平臺:利用云計算、大數據、人工智能[12]、物聯網、網絡技術建設“云+端”信息化建設平臺,這是支撐智慧課堂建設的基礎。引入智慧“云”服務,建立課程資源管理庫,提供線上課程,拓寬教學空間,為教學科研提供穩定的網絡通訊能力、運算能力、數據管理能力和軟硬件資源穩定的協同控制服務。學生、教師、管理者再通過各種智能教學終端進行知識和信息的交互。(2)育人新生態:通過教學策略數據化、學生學習個性化、教學手段協同化、測試評價過程化、交流互動立體化、資源獲取便利化、情景感知真實化、學習途徑泛在化、技術支持信息化等手段打造智慧課堂,創建育人新生態。(3)教學評價新體系:構建多維度、多主體、可量化的智慧教學評價新體系。

在信息化平臺、育人新生態、教學評價新體系這三大主體構成基礎上,通過智慧課堂管理軟件和工具加強課堂管理,通過數字化工具靈活調整教學策略,對教學評價進行即時反饋,師生之間進行全方位立體化交流和互動,及時更新教學資源,向學生進行資源的智能個性化推送。智慧課堂通過構建課堂信息化環境、基于數據進行學習分析與評價、構建學科智慧課堂教學模式,實現精準教學,促進因材施教。在如今信息爆炸時代,安全性、易用性也成為校方選擇和建設智慧課堂系統的關鍵。而安全、穩定、高質量的網絡直播互動教學模式構建更是重中之重,“安全云課堂”在智慧課堂的建設中也不容忽視。

(二)智慧課堂教學實踐

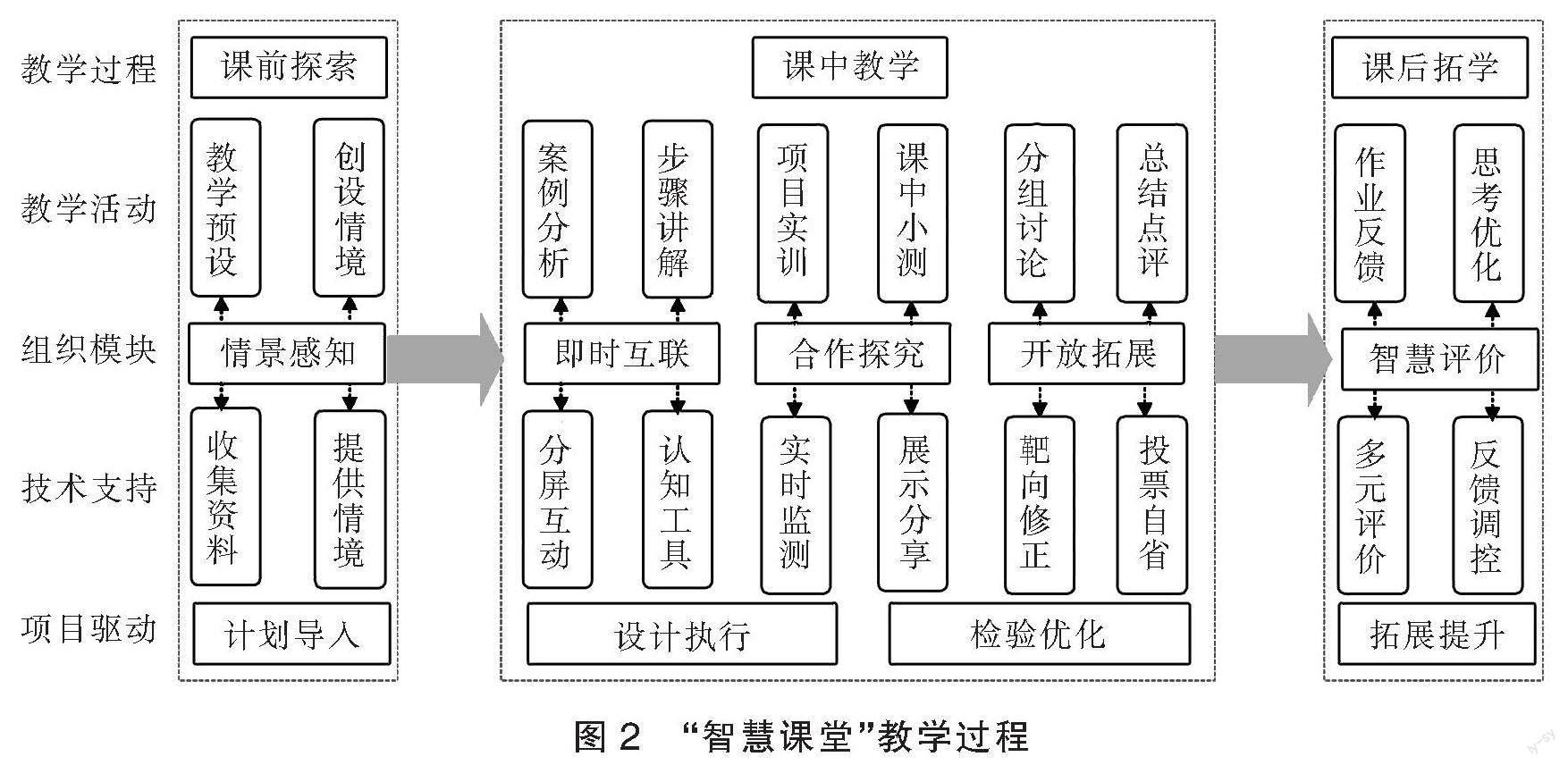

在智慧課堂的實踐中發現,大數據、人工智能賦能的智慧課堂能夠構建交互式、一體化的智能教學平臺,同時提供教學資源服務、教學交互、過程性評價等功能的智慧課堂建設能促進因材施教。下面以計算機應用技術專業群中大數據技術專業Python深度學習綜合實訓課程的深度學習技術在圖片分類中的應用——Keras MNIST手寫數字識別為教學案例進行說明(教學過程如圖2所示)。該案例教學共需要6個學時,分別圍繞相關技術概念、平臺安裝、手寫數字識別展開教學。智慧課堂智能化教學平臺能夠對教學全過程動態數據進行采集、存儲和分析,教師能全面了解學生學情并動態調整教學思路和教學行為[13-14]。

1. 課前探索

課前活動以啟發式自主學習為主,以Keras MNIST手寫數字識別為例,依托智能化教學平臺,教師推送課前學習資源,學生進行資料收集、課前預習,以小組互動形式,引導學生探究式學習,讓學生提前了解相關任務和項目背景及主要的技術手段和方法,啟發學生思考,明確學習目標。教師進行有針對性的課前輔導、答疑,并根據學生的預習情況為后續的教學做好安排。教師作為課堂的組織者和引導者,通過創設活動情境和探究條件,啟發學生自主發現和提出問題,引導學生學會學習和創新思維。

2. 課中教學

圍繞深度學習技術在圖片分類中的應用——Keras MNIST手寫數字識別典型應用案例,按照獲取數據、平臺安裝、手寫數字識別重點展開教學,強化學生對數據獲取、數據分析的掌握,學會搭建深度學習平臺對圖片格式的數據進行處理和分析。教師在案例分析和步驟講解的教學過程中通過即時互聯環節,針對深度學習手寫數字識別相關的關鍵詞進行實時搜索,如:深度學習、神經網絡、圖片識別、手寫數字識別等。在對學生隨機提問中進行關鍵詞提取及搜索結果總結。學生領取實訓任務,以項目分組形式開展課堂實訓和合作探究,促進學生知識的獲取重構和實踐技能的練習提升。教師積極引導學生開展合作學習和交流協作,引導并鼓勵學生通過提問、演講、辯論等形式主動學習,提升學習的能力,使課堂更加高效、學習更加有趣、教學更加精準。

教師利用智慧課堂的信息監測工具實時監測學生在課堂上的動態學習過程,包括學生的自主學習情況、小組交流協作和探究情況。利用智慧課堂的數據分析功能對學生學習過程中產生的信息瀏覽、點評討論、投票反饋、作業練習等數據進行記錄和分析,靈活調整教學資源和策略[15]。以人機交互探索利用智慧課堂的智能學具、智能學伴、智能助手加強教與學主體間的有效互動和協同,促進信息交互和個性化服務,引導學生實現高層次的學習發展。

3. 課后拓學

教師在智慧課程平臺發布測試題,學生利用智慧課堂終端完成測試,歸納總結項目的總體實驗步驟和技術手段與方法。教師通過智慧課堂的多元評價和反饋調控功能對學生的預習測評、隨堂練習和課后作業完成情況進行分析,打造智慧評價平臺,同時基于數據開展教育診斷、以評促學、以評促發展,創設數字化學習生態環境,以利于根據學生實際做好教學設計、決策和指導。

參考文獻:

[1] 光飛. 新職業發展與高職教育智能化轉型[J]. 黑龍江高教研究,2023(1):144-149.

[2] 李逢慶,王政,尹苗. 智慧課堂的嬗變與趨向[J]. 現代教育技術,2021(9):13-19.

[3] 劉邦奇. 智慧課堂生態發展:理念、體系構成及實踐范式:基于技術賦能的智慧課堂理論與實踐十年探索[J]. 中國電化教育,2022(10):72-78.

[4] 王天平,閆君子. 智慧課堂的概念詮釋與本質屬性[J]. 電化教育研究,2019(11):21-27.

[5] 王星,劉革平,農李巧,等. 智慧課堂賦能學生智慧的培育機制:內在機理、結構要素與聯通路徑[J]. 電化教育研究,2021(8):26-34.

[6] 劉邦奇. 智慧課堂的發展、平臺架構與應用設計:從智慧課堂1.0到智慧課堂3.0[J]. 現代教育技術,2019(3):18-24.

[7] 劉細發. “智慧課堂”環境下的高職教學策略探析[J]. 職教論壇,2018(12):57-62.

[8] 童慧,楊彥軍. 基于多模態數據的智慧課堂教學互動研究[J]. 電化教育研究,2022(3):60-68.

[9] 吳軍其,吳飛燕,張萌萌,等. 多模態視域下智慧課堂協作學習投入度分析模型構建及應用[J]. 電化教育研究,2022(7):73-80,88.

[10] 溫彤. 基于學習性評價的智慧課堂質量評價體系研究[J]. 教學與管理,2020(27):116-120.

[11] 余華明,龍建佑. 基于專業教學資源庫的智慧課堂構建、實施和評價[J]. 中國職業技術教育,2018(8):57-62.

[12] 李昕昕,趙春,嚴張凌. 基于云端人臉識別技術的智慧課堂框架研究[J]. 實驗技術與管理,2020(6):172-175.

[13] 張玲,劉家瑞,楊翠友. 現代學徒制培養模式下智慧課堂的構建與案例分析[J]. 職業技術教育,2017(5):41-45.

[14] 張瑋. 基于深度學習的智慧英語課堂設計[J]. 教育學術月刊,2019(10):99-104.

[15] 李美鳳,何飛. 智慧課堂中的“練習—反饋”環節教學行為分析:基于19節省級一等獎數學課例的視頻分析[J]. 現代教育技術,2019(6):62-68.

Research and Practice on the Construction Mode of Smart Classroom for Computer Application Technology Specialty Group

SHI Hui1,2, ZHANG Na1, WU Zhirui1, CHEN Peihui1

(1. Shanwei Institute of Technology, Shanwei 516600, China; 2. Cloud Computing and Data Center Engineering Design Institute, Shanwei Innovative Industrial Design Institute, Shanwei 516600, China)

Abstract: With the widespread application of big-data artificial intelligence technology and 5G technology in education and teaching, the field of education and teaching is developing towards intelligence. However, the current construction of smart classrooms around vocational specialty groups has not brought profound and systematic changes to classroom teaching, which is not suitable for the development of educational technology and changes in future social needs. The article takes the construction mode of smart classroom in the computer application technology specialty group as the research object, analyzes the historical background of the emergence of smart classroom, establishes the construction goals of smart classroom for the specialty group, studies the teaching strategies of smart classroom, and proposes methods and paths for constructing the smart classroom ecosystem in the specialty group. The results indicate that building a “cloud + end” information construction platform, creating smart classrooms to have a new ecosystem for educating students, and constructing a new teaching evaluation system can effectively promote the normalization of multiple scenarios, sharing of underlying platforms, differentiated teaching of multiple modules, and intelligent application of multiple modes in smart classrooms.

Keywords: smart classroom; artificial intelligence; specialty group

(責任編輯:程勇)