小學數學作業的分類設計

范韋莉

摘 要:要想真正實現減負增效,不僅要減少作業量和作業時間,還要深入挖掘作業功能,在作業內容和形式上多下功夫。教師應根據不同的學習內容,遵循學生的個體特點,設計不同類型的作業。小學數學基礎類作業的設計,要從易到難,逐步提升;綜合類作業的設計,要適當延伸,注重遷移;探究類作業的設計,要開放多元,強調研究;實踐類作業的設計,要指向生活,重視應用。

關鍵詞:小學數學;作業設計;作業類型

作業作為課程與教學活動的重要組成部分,是學生鞏固知識、形成技能、發展智力的重要手段,同時也是挖掘學生潛能、彰顯學生個性的窗口。要想真正實現減負增效,不僅要減少作業量和作業時間,還要深入挖掘作業功能,在作業內容和形式上多下功夫。為此,我們積極開展作業改革研究,結合小學數學學科特征,關注不同類型作業的特點,探索小學數學作業的分類設計。

一、基礎類作業的設計:從易到難,逐步提升

“基礎類作業是指促進學生對知識理解、知識鞏固、知識應用的作業類型。基礎類作業主要指向培養學生核心素養的一級水平(參考了普通高中數學課程標準中的三級水平),可以在新授課的課前、課中和課后安排,并且以課后作業為主要形式。這也是我們比較傳統的、使用最多的一種作業形式。”[1]“雙減”背景下,基礎類作業應定位于減少低階重復性作業,側重于夯實基礎、熟練技能,逐步形成正確的學科意識,為學生進一步學習與發展奠定基礎。

維特羅克認為,人們傾向于生成與以前的學習相一致的知覺和意義。[2]因此,作業,尤其是基礎類作業要保證內容的親切感和可理解性,避免因為作業內容的陌生而導致作業難度加大,從而削弱學生學習數學的積極性。基礎類作業雖然是針對全體學生設計的,但仍需要尊重學生的個體差異和不同的學習需求,應該變“統一”為“分層”,從易到難,逐步提升。

例如,蘇教版小學數學五年級下冊《圓的周長和面積》一課,可以設計這樣層次不同的作業:

1.填表(見表1)。

2.草地的木樁上用5米長的繩子拴了一只羊,這只羊能吃到草的最大面積是多少平方米?

3.百貨商場的墻壁上掛著一只大鐘,它的分針長30厘米,這根分針的尖端一小時所走的路程是多少厘米?

該項作業,第1小題意在幫助學生進一步明確半徑、直徑、周長、面積之間的關系,提高正確運用公式的能力;第2、3小題考查學生是否能結合具體情境靈活選擇合適的方法解決實際問題,體會圓的周長和面積的聯系與區別。這充分體現了從易到難、逐步提升的作業設計原則。

二、綜合類作業的設計:適當延伸,注重遷移

“綜合類作業主要是指訓練學生知識遷移,以及以解決綜合性問題為目標的作業類型。它主要指向培養學生核心素養的二級或者三級水平。綜合類作業主要在練習課或者復習課上安排。”[3]綜合類作業是對基礎類作業的補充和擴展,是對所學知識進行必要的延伸和發展而設計的作業,側重于促使學生主動建構與自己認知發展水平相適應的知識體系,引導學生“跳一跳,摘果子”,實現知識的有效遷移。

設計綜合類作業,既要關注學生的認知基礎,聯系他們的已有經驗,還要創設適合學生實現知識遷移且真實的問題情境,突出情境與問題的關聯性;還可以體現情境的故事性,讓學生感受到所學的數學知識能解釋現實世界中的現象、解決實際生活中的問題。

例如,蘇教版小學數學六年級下冊《扇形統計圖》一課,可以設計這樣的作業:

為了緩解交通擁堵,交警王叔叔統計了某路口高峰時段的車流量。路口車道情況和統計結果如圖1、圖2所示。

(1)已知該時段左轉彎和直行車輛共計384輛,如果通行的時間相同,哪一車道的車輛更容易堵車?請用計算說明。(注:右轉彎車輛不受信號燈限制,可隨時轉彎,因此不易堵車)

(2)王叔叔發現,直行時間設定為30秒時,直行車輛能基本通行完畢。照這樣計算,左轉彎時間設定為多少秒較為合理?

該項作業立足現實生活創設真實情境,引導學生綜合運用統計圖的相關知識設計算法、解決問題以及提出合理建議,考查了幾何直觀、應用意識、數據意識、運算能力等核心素養的不同表現,實現由知識到素養的遷移。

此外,綜合類作業可適當融入一些數學史料等,讓學生在完成作業的過程中感受數學文化的魅力。

例如,蘇教版小學數學六年級下冊《圓柱和圓錐復習》一課,可以設計這樣的作業:

在生活中,我們經常能看到球狀的物體,如足球、網球、乒乓球。那么球的體積與圓柱的體積有什么關系呢?請你仔細閱讀下面的內容。

阿基米德是歷史上最杰出的數學家之一。按照他生前的愿望,人們在他的墓碑上刻了一個“圓柱容球”的幾何圖形。所謂圓柱容球(如圖3所示),就是球的直徑與圓柱的高和底面直徑相等。假設圓柱的底面半徑為r,那么,圓柱的體積V柱=πr2×2r=2πr3。阿基米德發現并證明了球的體積公式V球=4/3πr3。

①你能根據自己的閱讀所得,找出球的體積和圓柱體積之間的關系嗎?

②如果圓柱的底面半徑是6厘米,你能求出球的體積是多少嗎?

③猜一猜,球的表面積和圓柱的表面積有關系嗎?

④你知道阿基米德還有哪些偉大的成就嗎?

學習小貼士:①和②號作業請獨立完成;③和④號作業,感興趣的同學可以查閱資料了解,并準備好分享哦!

該項作業通過對圓柱容球的介紹,適時向學生滲透數學文化,激發學生學習數學的興趣。同時,以問題串的方式循序漸進地引導學生走進數學經典問題,把在《圓柱和圓錐》單元中所獲得的圖形變換經驗主動遷移到新的問題情境中,融會貫通地把握信息之間的關聯,初步體驗由已知探尋未知的過程,體現了豐盈的文化內涵。

三、探究類作業的設計:開放多元,強調研究

探究類作業從內容的選擇到形式的呈現,都更具有探索和研究的意味。此類作業通常沒有解題答案和過程統一性的限制,具體有這樣幾個特點:一是解決方法多樣,沒有固定套用的模式,可以從多角度、多維度思考和分析問題,鍛煉學生思維的廣度、深度與靈活性;二是條件開放,表現為條件不足、條件冗余、條件隱藏,需要學生自己甄別與選擇;三是結論不唯一,只要有理有據,符合實際皆可。簡言之,探究類作業是指訓練學生解決“結構不良問題”的作業類型。[4]

例如,蘇教版小學數學三年級上冊《長方形的周長》一課,可以設計這樣的作業:

麥斯在玩剪紙游戲,最后剩下了一張不規則的紙片(如圖4所示),請你幫他測量需要的數據,標注在圖上,并計算它的周長。

該項作業解決的方法有很多種(如最簡單的方法是將圖形周長轉化為一個長方形的周長再加4條凹進部分線段的長度),每個學生都能解答。作業的開放性自然釋放了學生的創造力和想象力。

我們還可以帶領學生將某些特殊問題推廣為一般問題,也就是讓學生從簡單情形研究起,注意問題的特殊性,并深入思考,通過觀察、分析、類比等方法發現規律。

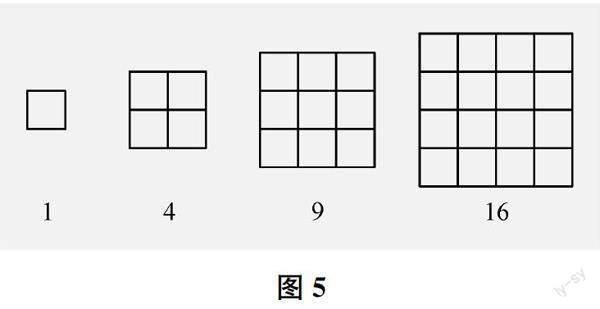

例如,蘇教版小學數學三年級上冊《長方形和正方形復習》一課,可以設計這樣的作業:

用小正方形照樣子擺出下面的圖形(如圖5),第一個圖形只有1個正方形,第二個圖形由4個小正方形拼成,第三個圖形由9個小正方形拼成……照樣子,第5個圖形由多少個小正方形拼成?第n個圖形由多少個小正方形拼成?

此項作業,學生會從不同的角度觀察圖形:有的從圖形邊長相等的特點出發,有的從每次增加的正方形的個數著手,還有的從對稱的角度表示圖形的排列規律……在探索的過程中,學生逐步掌握用字母表示一般規律的方法,建立解題的模型。

四、實踐類作業的設計:指向生活,重視應用

實踐類作業是教師根據數學現實和學生實際,增選在現代生活中廣泛應用的內容,設計以學生主動參與、積極探索、合作反思為主要特征的一種作業形式。[5]實踐類作業是發展學生應用意識和創新意識的重要載體,主要涉及“綜合與實踐”領域,與學生的生活實際密切相關,通常包含調查類、操作類、整理類、實驗類、測量類、制作類、游戲類等多種形式。

實踐類作業對學生的要求較高,在設計此類作業時要關注三個方面:一是要有鮮明的主題,明確作業的目的;二是要設計有價值的驅動性任務,促使學生思考在真實的問題背景下完成此項作業需要運用到哪些知識與技能;三是要提供學習單、小組討論任務表、評價量表等必要的學習支架。

例如,我們將數學學科與體育學科融合,布置調查實踐類作業,讓學生在四、五年級展開“跳繩長度與身高的關系”的調查研究:

同學們,跳繩是一項促進全身鍛煉的有氧運動。在市場買的跳繩,繩長是統一的,我們通常會根據需求調節繩子的長短。那么,繩長與身高有什么樣的關系呢?

(1)想一想、猜一猜

什么樣的跳繩長度在運動過程中最合適?跳繩與我們的身高有怎樣的關系?

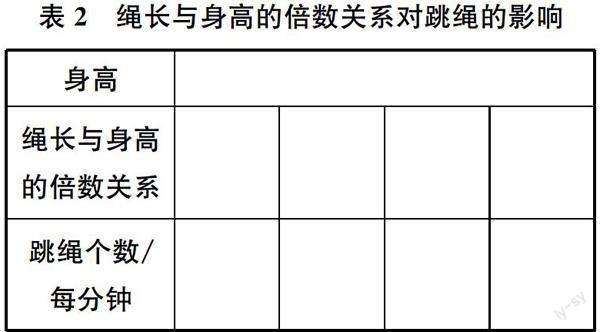

(2)測一測、記一記

在探索合適的跳繩長度與身高之間的關系時,我們可以對測試者的身高進行分類,根據身高提供不同倍數長度的跳繩,再利用表格(如表2)統計測試者每分鐘跳繩的次數。為了讓數據更加準確,可以讓測試者多跳幾次,然后取平均數哦!

(3)比一比、寫一寫

觀察數據,再與其他同學統計的結果比一比。你能把實驗的過程、結論以及你的想法記錄下來,形成一篇數學小調查或小論文嗎?(圖文并茂更有利于讀者閱讀哦!)

在完成上述實踐類作業時,學生需要觀察與審視當前社會生活,聯系已有的經驗,主動調用數學和體育方面的知識儲備,在與他人協同合作和解決真實問題的過程中完成實驗記錄、進行數據對比,最終得出展現自己數學眼光、數學思維的數學語言。

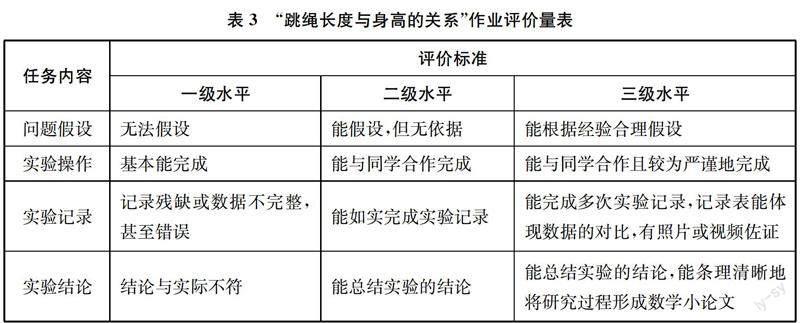

需要指出的是,實踐類作業的內容和形式決定了作業的結果必然是多樣的,因此實踐類作業的評價是實施中的一個難點。一方面,教師要拋開傳統作業評價的眼光,肯定每個學生在作業完成過程中所付出的努力,通過成果展示、專題討論等形式為學生提供機會,讓學生在交流中互相學習、互相啟發,使他們的思維和視野得以拓展;另一方面,教師應當根據具體實踐類作業的特點和任務內容,設計不同層級水平的評價量表,精準發現作業完成中暴露出來的問題,以便修正完善。表3即為“跳繩長度與身高的關系”調查實踐類作業的評價量表。在設計評價量表時,應根據學生的年齡特點、知識儲備、認知水平等適度調整評價的側重點。低年級主要關注學生對數學知識的理解感悟,高年級則更多關注學生的個性思考、創新方案以及創意表達。

需要指出的是,探究類、實踐類作業并不是每課時都要布置,而要結合基礎類作業和綜合類作業的達成情況,結合階段學習目標分析學生還需要體驗怎樣的思維過程,把握好布置時機,根據需要確定作業的次數和深度。

總之,教師應重視作業設計,根據不同的學習內容,遵循學生的個體特點,設計不同類型的作業。此外,我們還要考慮不同類型的作業在作業體系中的比例,讓學生在豐富的、有意義的作業活動中,發現學習的樂趣、數學的價值和自我的力量。同時,我們還應積極探索學習時空的重構,拓寬學生的學習場域,構建更為完善的作業評價體系,以作業創新促進課堂教學方式的變革,從而整體上提高育人的質量。

參考文獻:

[1][3][4][5] 喻平,陳靜.小學數學作業設計“縱橫談”[J].教育研究與評論(小學教育教學),2023(4):12,12,12,12.

[2] 張麗君,歐陽莉妮.“雙減”下的作業重構[J].教育研究與評論,2022(2):25.