例談小學數學教學中“圖”的使用

周琳

摘 要:兒童以具體形象思維為主,因此,兒童的數學學習離不開“圖”(圖形、圖像等)的幫助。小學數學教學中,教師要注意利用貼近生活的情境圖、表示事物的示意圖、表征數量的幾何意義圖、表征空間形式的幾何圖、梳理內容關系的思維導圖等“圖”來引導學生學習。

關鍵詞:小學數學;情境圖;示意圖;幾何意義圖;幾何圖

兒童以具體形象思維為主,因此,兒童的數學學習離不開“圖”(圖形、圖像等)的幫助。小學數學教學中,教師要充分利用“圖”來引導學生學習。具體來說,要注意以下幾類“圖”的使用。

一、貼近生活的情境圖的使用

這里的情境,包括有“物(人)”有“事”的復雜情境與有“物(人)”無“事”的簡單情境。情境圖貼近生活,貼近數學的源頭,可以把抽象枯燥的數學內容變得生動有趣,幫助學生形成用數學的眼光觀察現實世界的意識。現行各版小學數學教材,都在新授例題和鞏固練習中加入了大量的情境圖。教學中,教師可以直接出示情境圖(包括但不限于教材中的圖),引導學生提取生活經驗或開展實踐活動,進而發現數學知識、解決數學問題。

例如,對于“滿10進1”“退1作10”的算理,可以通過小棒圖和計數器圖(如圖1所示)這樣的簡單情境圖來幫助學生理解,并從中抽象出數位,發展出相同數位對齊的豎式計算方法。

再如,在圖形概念的教學中,可以出示學生熟悉的實物的圖片,引導學生抽象出長方形、平行四邊形、三角形、圓等平面圖形,以及長方體、圓柱、球等立體圖形。

二、表示事物的示意圖的使用

示意圖是情境圖的簡化。現實情境中的事物可以用示意圖表征,如用一個點(或圓圈、方框、三角等)代表一個事物,用兩點之間的連線代表兩個事物之間的關系。由此,可以方便地發現事物的數量屬性及其關系。[1]教學中,教師可以引導學生根據非圖形語言表述的事物畫出示意圖,從而理解數學意義,解決數學問題。

比如,教學一年級的“比多少”內容時,教師引導學生根據語言描述畫出表征實物的示意圖(如圖2所示),從而方便地看出誰比誰多幾或誰比誰少幾。如果學生一下子看不出,還可以進一步引導學生連一連表征實物的示意圖(使其一一對應),標注同樣多的部分以及多的部分或少的部分(如圖3所示)。

當然,其逆向問題“已知誰比誰多幾或誰比誰少幾,以及一方有多少,求另一方有多少”,也可以畫出示意圖來解決(如圖4所示)。再發散一下,還可以解決“一方給另一方多少后兩方一樣多”的問題(如圖5所示)。

再如,對于常見的“8行8列的方陣最外圈有多少人”的問題,學生如果不畫圖,而憑直覺或想象,很有可能得出“8×4=32(人)”的答案。對此,教師可以讓學生畫示意圖,并思考“是不是一定要把8行8列的人全畫出來”。學生能想到可以用一個圓圈代表一個人,且只要畫出“方陣最外圈的人”(他們排列在一個正方形的四條邊上)。在畫示意圖(如圖6所示)的過程中,學生發現,只有第一條邊要畫8個點,與其相鄰的兩條邊只要再畫7個點(否則就不是正方形),而最后一條邊只要再畫6個點。由此,得出最外圈有28人。

這時,教師可以追問:為什么比最初的32人少了4人?引導學生在畫出的示意圖上圈出每邊的8人(如圖7所示),并發現原因:四個角上的人都被算了2次,要把多算的一次去掉,所以是32-4=28(人)。由此,學生發現了解決該問題的關鍵,對該問題中數量關系的理解更加深入。

此外,對于沒有現實情境的純數量關系(計算)問題,如“從1開始的連續奇數求和”問題,也可以引導學生通過畫示意圖來解決。

三、表征數量的幾何意義圖的使用

幾何意義圖是示意圖的進一步抽象(數學化)。現實情境中事物的數量屬性、抽象之后數學情境中的數,可以用幾何意義,如線段的長度、平面圖形的面積或立體圖形的體積等(即相應幾何量計量單位的個數),直線、平面或空間中的點(即基于某一“標準”的幾何位置,與“標準”構成一定的幾何量關系)來表征。由此,很容易發現數量關系以及運算結果。[2]

這類圖形中最常見的是通過線段的長度表征數量的線段圖。通常來說,比較小的整數(離散)數量,既可用示意圖表征,又可用線段圖表征。比如,上述“一方給另一方多少后兩方一樣多”的問題,也可用線段圖來表示(如圖8所示)。再如,上述“8行8列的方陣最外圈有多少人”的問題,也可用線段圖來表示(如圖9所示)。

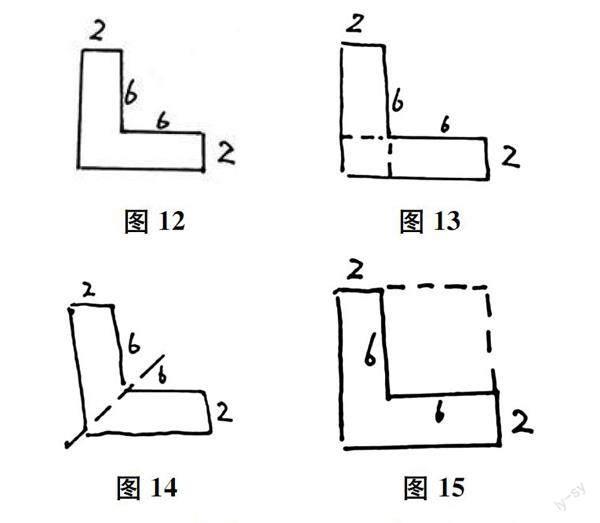

對于比較大的或非整數(連續)數量,常常只能用線段圖表征。特別是對于一些數量關系復雜的問題(如相遇問題、追及問題),還要用線段圖清晰地表示出數量變化(數量關系形成)的過程。比如“兩次相遇問題”:甲、乙兩人分別從A、B兩地同時出發相向而行,他們分別到達B、A兩地后都立即返回,已知第一次相遇處離A地680米,第二次相遇處離B地340米,則A、B兩地相距多少米?這類問題沒有給出速度和時間,常讓學生不知所措,完全沒有思路。對此,可以引導學生耐心地閱讀題題目條件,仔細地利用線段圖畫出甲、乙兩人的行走路徑,得到圖10(為了表意清晰,用虛線、實線來區別甲、乙兩人的行走路徑;由于一開始不能確定誰走得快、誰走得慢,可以先作假設,再根據畫出的圖來調整)。從圖中不難看出:第一次相遇時,甲、乙合走了一個全程,甲走了680米;第二次相遇時,甲、乙合走了三個全程(這是“兩次相遇問題”的普遍規律),甲走了一個全程加340米。進一步分析數量關系可知,因為速度恒定,所以甲、乙合走三個全程的時間是合走一個全程的時間的3倍,所以第二次相遇時甲走的路程是第一次相遇時甲走的路程的3倍,即680×3=2040(米)——這里抓住了時間這個聯系甲、乙的共同量。由此,便豁然開朗:AB的距離就是甲走的路程減去340米,即2040-340=1800(米)。

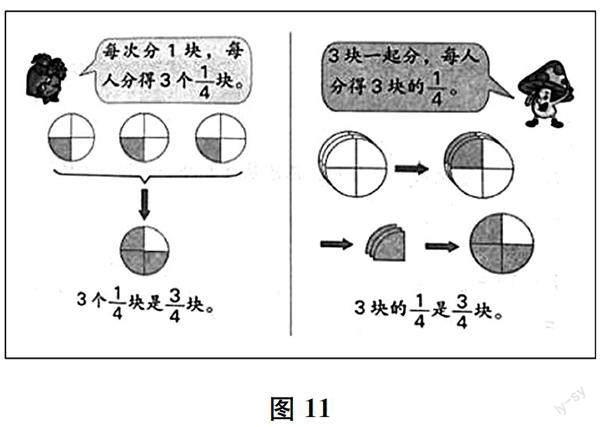

此外,通過圖形的面積表征數量的方形圖、圓形圖等,也比較常見,尤其是在表征分數時(如圖11所示)。

四、表征空間形式的幾何圖的使用

現實情境中事物的空間形式可以直接抽象為幾何圖。由此,更容易研究其中的數量關系。[3]這里的幾何圖是一種特殊的情境圖,即由情境圖抽象得到的圖;也是一種特殊的幾何意義圖,即不是數量中有幾何意義,而是幾何中有數量意義。對幾何圖,主要是研究其中的數量關系。教學中,教師特別要引導學生注意這類圖的割補變化。這是教學的難點所在。

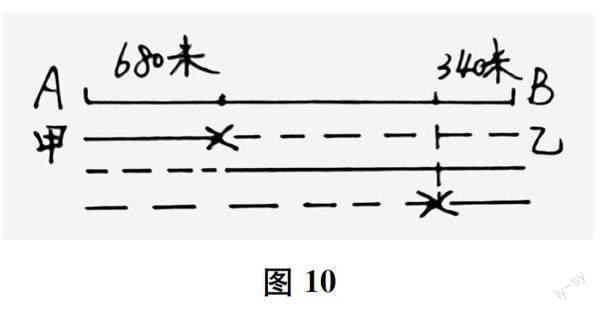

比如求不規則圖形面積的問題:求圖12所示圖形的面積。對此,可以引導學生通過分割轉化為規則圖形來求面積(如圖13、圖14所示),或者通過拼補轉化為規則圖形來求面積(如圖15所示)。

再如平面圖形變化的問題:把邊長為5米的正方形的每條邊都延長2米,求增加部分的面積。對此,學生容易畫出如圖16所示的錯誤圖形。教師可以引導學生回看題目條件,檢查所畫圖形,發現這樣畫把邊長為5米的正方形每條邊都向兩個方向各延長了2米,一共延長了4米。由此,學生不難發現正確的畫法:向一個方向各延長2米(如圖17所示)或向兩個方向各延長1米(如圖18所示)。

五、梳理內容關系的思維導圖的使用

思維導圖(樹型圖),是圍繞一個中心內容向外發散,運用圖文并重的方式,把零碎、散亂的內容有層次、有條理地聯結在一起形成的富有個性的網絡圖,是一種基于事物之間聯系進行的“再創造”。小學生對事物(尤其是知識)聯系的認識還不夠,繪制思維導圖時需要教師的示范和引導。

在小學低年段,思維導圖更多地應用于抽象數學知識的生動理解,可以引導學生結合生活經驗展開聯想和想象。在小學中高年段,思維導圖較多地應用于單元數學知識的系統整理(如圖19所示),可以引導學生抓住知識關系展開聯想和分析。

需要說明的是,本文重點梳理了小學數學教學中常用的幾類圖,從現實與抽象、數量與空間、知識點與知識體系等多個角度考慮,并不是同一維度的圖形分類。

參考文獻:

[1][2][3] 程茂山.也談幾何直觀的培養[J].教育研究與評論(小學教育教學),2022(9):70,70,71.