專業課課程思政教學體系的內涵特征、學理邏輯與內容構建

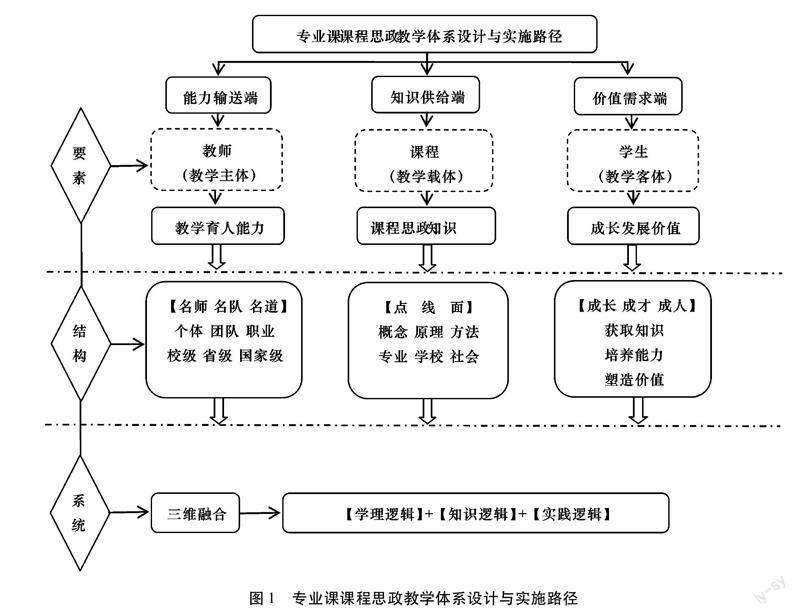

摘 要:通過梳理專業課課程思政存在內容建設、教學能力、學生認知、考評機制等短板,提出“要素-結構-系統”的學理邏輯,構建以課程為教學載體(知識供給端)、教師為教學主體(能力輸送端)、學生為學習主體(價值需求端)的課程思政教學體系,打造“點—線—面”互融互通的課程知識體系,建立“名師—名隊—名道”的教師發展機制,踐行“成長—成才—成人”的學生價值需求,實現專業課課程思政教學體系學理邏輯、知識邏輯、實踐邏輯的三維融合。

關鍵詞:專業課;課程思政;教學體系

中圖分類號: G711 文獻標識碼: A

聚焦立德樹人根本任務,學術界圍繞課程思政教學實踐的探討持續升溫。《高等學校課程思政建設指導綱要》提出科學設計課程思政教學體系,專業教育課程要依據不同學科特色和優勢,提煉專業知識體系中所蘊含的思想價值和精神內涵,堅持以學生為中心,不斷提升學生的課程學習體驗和學習效果,明確實施課程思政教學的載體是課程,根本落腳點是學生,成為指導專業課課程思政建設的綱領性文件.由此引發學者們對實踐類課程[1]、信息素養課程[2]、專業群中的主干課程[3-4]進行課程思政教學的積極探索,倡導“三維融合”的教學方法、“共生共在”的教學邏輯和“雙軸兩翼”的教學模式來引領改革。已有研究成果為課程思政教學的縱向推進提供有益借鑒。然而,結構決定功能,專業課在課程結構體系中具有基礎性作用。以專業課程為紐帶,闡明專業課課程思政的價值定位,有助于我們從學術視角科學構建課程思政教學體系,做到理論知識的深度、實踐技能的厚度、價值引領的高度、立德樹人的溫度有機融合。

一、專業課課程思政教學面臨的短板

黨和國家將立德樹人成效作為檢驗學校一切工作的根本標準,為深入開展課程思政教學工作提供政治方向,專業課既有公共課的一般屬性,也有專業核心課的特殊屬性,因而專業課課程思政被寄予立德樹人和守正創新的雙重期待,但實踐中仍存在不少短板。

(一)內容建設短板:課程思政體系缺失

對標專業課程知識體系的完整性,課程思政元素相對零散,東拼西湊的思政素材使得課程思政內容的呈現缺乏整體性,單個的、孤立的課程思政元素未能凝練成模塊化、體系化的教學設計,無法與課程知識結構形成一脈相承的對應關系,成為專業課課程思政教學的難點和堵點[5]。知識的傳授方式是直接的、顯性的,知識背后所蘊含的技能目標、素養目標和價值目標則是潛在的、隱性的。如果課程思政內容供給做不到內生性貫穿專業課程知識體系,導致結構不對稱、情理不交融、顯隱不相通,現實教學情境中就缺乏一套相對成熟的體系構建,專業課課程思政教學容易陷入生硬、僵化的傳統教學形態。學生從一堂課到一門課程的學習結束,無法循序漸進地從知識獲取進階到能力提升,進而升華到價值認同,有悖于課程思政灌輸性與啟發性相統一,顯性教育與隱性教育相統一的原則。

(二)教學能力短板:課程思政團隊薄弱

關于“課程”與“思政”的關系認知存在三種誤區:一是將課程思政理解為“課程+思政”,課堂教學被人為地劃分成理論教學和思政教學兩個部分,全然割裂了兩者的內在聯系,造成形合神離的孤立窘境。二是將課程思政理解為“課程=思政”,教師將專業課變相地上成思政課,淡化專業味而重抹思政味,出現矯枉過正的尷尬局面。三是將課程思政理解為“課程×思政”,認為課程思政價值取決于工具理性(獲取專業知識和技術技能)和價值理性(獲取職業聲望和社會認可)的乘數效應,夸大了課程思政的價值判斷。三種誤區從本質上折射出教師課程思政教學能力之短板,究其原因:第一,課程思政教學學緣背景缺乏。專業課教師往往擅長自己所學所授領域的知識技能,卻沒有接受過系統性的課程思政培訓教育,習得和運用課程思政的方法甚少,開展課程思政教學的功底不深[6],“未曾授之以漁,談何授之以漁于學生”。第二,課程思政總體設計觀念淡薄。之所以出現課程思政教學缺位、并位、越位等不良現象,根源在于教師缺乏創造性思考,沒有對專業課程背后的思政元素進行深入構思,導致教學形式上分離,教學力道上不準,難以達到預期教學目標。第三,課程思政隊伍建設滯后。專業課教師基本上處于單兵作戰狀態,尚未形成如思想政治理論課那樣的標準化教學團隊,教師在課程標準、教學大綱、教學設計、備課制度等方面個體主觀性強,個體的專業水平和教學能力畢竟有限,缺乏一支老中青、傳幫帶的課程思政教學梯隊。

(三)學生認知短板:課程思政成效欠佳

學生的收獲與反饋是檢驗課程思政教學成敗的試金石。受制于課程思政體系缺乏和教學能力短板,教師未能從根本上轉變知識技能傳授的狹隘觀念,導致專業課課程思政教學呈現“分離式”“漫灌式”“反哺式”[7]等形態,造成鹽溶于水的比例不協調,嚴重疏忽了學生的主體性地位和主觀能動性。學生在學習過程中,自我角色的參與度、職業素養的融入度和價值理念的認同感得不到有效體現,造成“知識傳授—能力培養—價值塑造”過程性脫節和主體性疏離[8]。學生對于“課程思政是什么”“為什么要實施課程思政”“課程思政到底收獲了什么”等困惑不解,教師的操作誤區和學生的認知盲區雙重制約著專業課課程思政教學的實際成效。一言以蔽之,以學生為中心的育人理念踐行不到位。檢驗課程思政教學效果,必須從源頭上革新教學理念,實現知識、技能、價值的融會貫通,把學生的參與度、獲得感、認同感落到實處。

(四)考評機制短板:課程思政評價模糊

“學校—學院(系部)—專業”三級教學管理體系已基本形成,但真正能夠細化到課程層面的課程思政教學考核評價實踐操作屈指可數。一方面僅以定性的語言描述和籠統的打分制使得教學考核標準趨于模糊化、形式化;另一方面由于考核指標構建困難,考核結果容易陷入“畢其功于一役”的慣性思維,如果學校承擔了制度設計者和考核評價者的雙重角色,等同于自己設定評價標準來衡量自身工作質量,難免出現“近朱者赤,近墨者黑”的悖論。教學評價包括教師教學過程評價和學生學習效果評價[9],課程思政教學評價是一個動態過程,必須堅持常態性評價、專業性評價和總結性評價相結合。首先,課程思政考核指標要以專業課程知識為載體,構建“理論知識—實踐技能—職業素養”層層分級的體系,體現“知育—技育—德育”螺旋上升式的學習認知效果。其次,完善的協同機制是課程思政建設成效的根本保障[10]。實施課程思政需要學校、企業、社會等主體協同參與,校內方(教學管理部門、招生就業部門、專業課教師、思政課教師)考察學生專業知識的認知、理解、運用能力,校外方(校企合作單位、就業用人單位、第三方評價機構)考察學生專業技能和職業素養的習得、踐行、認同能力,聚焦學生成長與發展。

二、專業課課程思政教學體系的內涵特征與學理邏輯

(一)內涵特征

教學體系不僅是一種理論上的框架和形式上的規定,其本身也蘊含著實現內生發展的脈絡[11]。教學體系是由教學內容、教學方法、教學過程、教學結果評價四個部分所構成的統一體。專業課課程思政教學體系聚焦課程知識載體、教師教學主體、學生主體,寓教學內容、教學方法于知識傳授、能力培養和價值引領之中,形成教師的“教”與學生的“學”良性互動,促進教學效果和育人目標的有效達成。具體而言,專業課課程思政教學體系特征有三:第一,教學要素的整體性。課程、教師和學生作為專業課課程思政教學體系的三要素,既相互促進又彼此制約。課程是教師實施教學和學生接受教育的載體,以課程為綱,依據課程知識結構的完整性是開展課程思政教學的基本前提。教師是課程思政教學的建設者、示范者和引領者,教師以高超的教學能力和深厚的育人情懷進行創造性教學,以潤物細無聲的方式實現澆花澆根、育人育心的理想境界。學生是課程思政教學的重要參與者和最終受益者,應以生為本,牢固樹立以學生為中心的教育理念,將學生的獲得感、認同感作為課程思政教學效果的核心尺域。課程載體、教學主體、學習主體三者相輔相成,相得益彰。第二,教學過程的聯動性。專業課課程思政教學從教學目標設置、教學設計與實施到教學效果評價,體現教學活動的邏輯關系和進階過程,結構上層次合理,方法上循序漸進,須確保教學內容、目標、方法、結果一以貫之,任何一個環節的缺失或不足都將制約整體教學實施進程。第三,教育理念的根本性。課程思政是落實立德樹人的本質要求,堅定回應了新時期黨和國家關于人才培養的根本性問題,專業課課程思政體現出“大思政”格局下,每一門課程踐行為黨育人、為國育才的政治底色,為大學生個人成長、職業發展和家國情懷筑牢思想根基。

(二)學理邏輯

依據整體和部分的辯證關系,要樹立全局觀念和系統思維,注重關鍵部分功能變化對整體起到的決定性作用。教學實踐中,課程思政教學體系是一個育人共同體,課程是知識供給端,起到中心支點作用,課程結構設計和考核標準決定了課程思政教學的質量。教師是能力輸送端,具有示范引領作用,教師教學能力和育人水平決定了學生的收獲成長。學生是價值需求端,學生求知欲、獲得感對教師具有牽引和激勵作用。課程思政教學要實現三方的協調平衡,必須從整體高度統籌好課程、教師、學生的相互關系,樹立“牽一發而動全身”的觀念。學理邏輯以科學原理和方法認識事物本質的思維規律。專業課課程思政教學體系的學理邏輯應當聚焦高等教育主戰場,回歸課程價值定位,尊重學生認知規律。教學實施的縱向設計要體現同一主體內部要素結構的層次關系,橫向設計要體現不同主體間的動態制約關系,以“要素—結構—系統”的學理邏輯構建專業課課程思政教學體系。如此,方能深化課程思政教學從理念走向實踐,整合教學載體、教學主體、學習主體三個系統的功能作用,強化教學育人共同體理念,做到專業課課程思政教學學理邏輯、知識邏輯、實踐邏輯內在統一。

三、專業課課程思政教學體系的內容構建

(一)課程教學載體:知識供給端的“點—線—面”

專業課課程思政應面向專業,扎根課程,要依據專業課學科屬性和專業特點,以課程為載體,細化課程教學改革立德樹人總目標。首先,解構、重組課程知識體系和形式框架,將課程教學目標細化成知識目標、能力目標和素養目標,建立“概念—原理—方法”由小到大、由部分到整體的目標層級體系,體現學習專業課程知識的基本要求。其次,要整合課程思政要素,加強結構化設計,打造課程思政“點—線—面”一體化內容供給。最后,要整體性嵌入課程思政知識結構,實現專業知識體系(明線+顯性)和課程思政體系(暗線+隱性)內在耦合,教學設計上逐步實現專業理論知識與課程思政知識相融相通,使學生領悟“知識源于實踐,實踐鍛造能力,能力源于知行,知行成就素養”螺旋式上升的認知規律,傾力構筑情理遞進、顯隱相通、明暗交融的課程知識供給端,夯實專業課課程思政教學載體質量。

(二)教師教學主體:能力輸送端的“名師—名隊—名道”

“工欲善其事,必先利其器”。教師扮演著“大先生”的角色,是理論知識的傳授人,專業技能的工匠手,職業精神的塑造者,立德樹人的示范家,要使教師勝任“大先生”角色,學校應該為教師的可持續發展建立一條能力輸送端通道。第一,應使教師樹立先進典型,培育一批德高為師、學高為范的課程思政教學名師。“所謂大學者,有大師之謂也。”首先,應使教師樹立崇高使命,立志做學生成長路上的燃燈者,低得下身、彎得下腰、靜得下心,加強自身在專業、行業等領域的知識學習和技能提升,挖掘育人底色和專業特色資源,注重專業歷史文化、行業工匠精神、職業基本素養的牽引作用,增強課程思政教學設計感和體驗感,扎實提高教學育人本領。其次,應對接課程思政教學能力比賽,以賽促教、以教促效,通過比賽平臺加強同行業師資的交流學習,強化課程思政教學基本功建設。關注行業發展方向和企業用人需求,探索編寫具有本專業課程思政特色的新業態教材,滿足學生學習內在價值需求。第二,需凝聚師資力量,打造一批標桿化課程思政教學隊伍。《高等學校課程思政建設指導綱要》強調要依據專業特點分類推進課程思政,不同專業在課程思政教學規律和方法方面既有共性也有個性,學校要統籌課程思政一盤棋思想,依據教師學緣背景,挖掘優質資源,融入專業特色,提煉育人基因,增強團隊合作,形成師資隊伍優勢互補,推廣課程思政教學成果,培育高水平課程思政教學團隊,形成示范效應。第三,還應建立長效機制,塑造可持續發展的職業通道。要健全以育人成果為導向的教學考核評價機制,在專業建設、職業發展、職稱晉升等方面給予政策傾斜,充分發揮教師主力軍作用,加快構建老中青、傳幫帶教學梯隊,使課程思政教育教學工作成為教師獲得成長發展,實現職業理想和社會價值的精神紐帶。

(三)學生學習主體:價值需求端的“成長—成才—成人”

課程思政實施對象是學生。進行客觀的學情分析,明確學生在專業課課程思政教學中的價值訴求尤為關鍵。價值引領的高度對學生人格品德的修煉,工匠精神、勞模精神、職業素養的塑造影響深遠,課程思政德育目標主要體現在學生世界觀、人生觀、價值觀、道德觀、職業觀等價值需求端。大學生處在人生成長的“拔節孕穗期”,這一階段個體思維方式和價值觀念雖日趨成熟但不穩定,如果不能持之以恒地對其進行施教布道,容易出現極端分化現象。專業課課程思政教學的價值功效就是要準確定位于學生個體發展的階段性特征,激發學生學習專業課程的內在興趣和心理期待,著眼長遠聚焦職業發展方向和行業需求導向,引導學生從工具理性走向價值理性,注入真善美的心靈種子,踐行德技并修、知行合一的價值本位。因課施教、因人施教、因材施教是落實專業課課程思政教學全員、全過程、全方位育人的有力抓手[12],須激發個人成長潛力,注重專業成才能力,彰顯職業成人魅力。專業課課程思政教學的最終價值在于培養一批有理想、有信仰、有情懷的高素質人才,獲得感、價值感和幸福感是學生成長、成才、成人路上的價值標準。

四、專業課課程思政教學體系的實施路徑

應圍繞課程、教師、學生三要素,構建以課程知識供給端的“點—線—面”(教學載體),教師能力輸送端的“名師—名隊—名道”(教學主體),學生價值需求端的“成長—成才—成人”(學習主體)的專業課課程思政教學體系,實現學理邏輯、知識邏輯、實踐邏輯三維融合,具體實施路徑如圖1所示。

第一,優化課程思政教學內容供給,凝練課程思政知識體系,實現知識“點—線—面”和思政“專業—學校—社會”互融互通。專業知識層面形成“概念—原理—方法”與“要素—結構—系統”理實相通的學習目標。課程思政層面形成以學生為中心的教學設計,挖掘專業課中歷史文化基因,融入中國特色社會主義核心價值觀,筑牢課程思政育人政治底色。堅持專業引領,學習借鑒業內標桿學校專業人才培養經驗,發揮專業群建設優勢,創新專業課課程思政教學模式,打造德技并修的專業育人特色。堅持學校橋梁作用,強化“專業—企業—行業”協同育人共同體意識,將多方主體納入專業人才培養質量考核評價機制,多視角接受社會檢驗,提升學校立德樹人影響力和知名度。

第二,強化課程思政教學隊伍建設,組建不同層次的課程思政教師工作站,增強教師教學育人本領。分階段、分層級推進以課程思政教學能力為基礎,合作能力為方向、育人能力為目標的師資隊伍,形成“個體提升—團隊提升—職業提升”可持續發展機制。整合學校、學院、專業教學資源,引進校外行業技能大師和企業專家充實專業課課程教學隊伍,構建優勢互補、校內外聯動的課程思政教學團隊,著力提升課程思政教學協同效應,打造“校級—省級—國家級”三級式職業發展通道,為教師踐行立德樹人理念提供廣闊平臺。

第三,提升學生成長發展價值需求動力,培養一個知識寬廣、能力厚實、價值崇高的“整全人”。通過課程思政教學體系設計,使學生掌握專業理論知識學習方法,從感性認識上升到理性認識,增強專業理論知識儲備;通過理實一體、知行合一的實踐教學,提高專業技能本領,從理性認識上升到情感認識,習得專業素養和職業精神;通過學校、企業、社會的全方位檢驗,促進學生知識、能力和價值的關聯性和統一性,從情感認識上升到價值認同,做到內化于心、外化于行、合化于情,為學生“成長—成才—成人”構筑完整的價值鏈。

五、結語

本研究梳理專業課課程思政教學存在的短板,探討了專業課課程思政教學體系的內涵特征和學理邏輯,依據“要素—結構—系統”的學理邏輯,以教學載體(課程)、教學主體(教師)、學習主體(學生)進行課程思政教學體系設計和實施路徑闡述,以期實現專業課課程思政教學體系學理邏輯、知識邏輯、實踐邏輯的三維融合。

參考文獻

[1]歐陽華生,陳歡,韓峰.高校實踐類課程思政體系構建與實現路徑研究[J].中國高等教育,2022(8):43-45.

[2]焦海霞.信息素養課程思政的教學邏輯體系設計與實施策略研究[J].圖書館學研究,2021(20):2-8.

[3]張棘,方誠.基于“雙軸兩翼”的高職課程思政隱性教育融入模式研究[J].中國職業技術教育,2022(17):61-65.

[4]薛麗達,張菊香,董必榮,等.會計學課程思政教學改革研究—基于管理會計指引體系的思考[J].財會通訊,2021(24):159-162.

[5]李蕉,方霽.高校課程思政體系化建設的路徑探析[J].中國大學教學,2022(11):64-71.

[6]柳廷俊,劉國城,龐超.會計學課程思政與思政課程協同育人教學團隊建設的困境與出路[J].財會通訊,2022(18):50-55.

[7]陳正權,朱德全,沈家樂.基于知識整體理論的高職課程思政體系構建研究[J].職業技術教育,2022(11):41-46.

[8]閭春飛.思想政治教育共同體視域下高職院校課程思政建設研究[J].教育與職業,2021(15):107-112.

[9]田洪鋆.批判性思維視域下課程思政的教與學[M].北京:法律出版社,2021.

[10]郝海洪.課程思政協同育人長效機制構建的三個維度[J].中學政治教學參考,2022(4):33-36.

[11]周元寬,魯沛竺.“高質量教育體系”的邏輯理路和實踐取向[J].重慶高教研究,2022(4):49-59.

[12]尹顏麗,曹茂慶. “三教”改革視域下高職院校“課程思政”實施現狀與對策[J].教育與職業,2021(22):76-81.

Connotative Features, Theoretical Logic and Content Construction of Ideological and Political Education in the

Curriculum of Specialized Courses

ZHAO Kui

Abstract: By sorting out the deficiencies of ideological and political education in the curriculum of specialized courses, including: content construction, teaching ability, students cognition, assessment mechanism, etc., we put forward the theoretical logic of “element-structure-system” to construct a teaching system that takes the curriculum as the teaching carrier (knowledge supplier), the teacher as the main body of teaching (ability conveyor), and the students as the main body of learning (value demander). To create a “point-line-surface” knowledge system of the curriculum, establish a “famous teacher - famous team - famous way” mechanism for teacher development, and practice the value demand of students “growth, success, and adulthood”. Thus, the integration of theoretical logic, knowledge logic and practice logic of ideological and political education in the curriculum is realized.

Key words: specialized courses; ideological and political education in the curriculum;teaching system

收稿日期:2023-07-20

*基金項目:安徽省職業與成人教育學會教育教學研究規劃項目“高職院校《管理學基礎》課程思政教學體系構建研究”(Azcj2022133);安徽商貿職業技術學院質量工程項目“高職院校專業課‘課程思政教學體系的學理邏輯與實施路徑”(ZL2022003);安徽省質量工程項目“高水平教材《管理學基礎》”(2022gspjc021)。

作者簡介:趙奎,安徽商貿職業技術學院國際商務與旅游學院講師,碩士,研究方向:區域經濟,高等職業教育。