在“做好科學教育加法”背景下挖掘“三深”課堂內涵

黃文政

〔摘? ? 要〕? 針對我校學生思維水平低、協作能力低和科學研究欲望低的現狀,筆者欲構建“三深”科學課堂。“三深”,即深度思維、深度協作和深度研究。本文在“做好科學教育加法”背景下,挖掘“三深”科學課堂內涵。

〔關鍵詞〕? 小學科學;核心素養;“三深”科學課堂

〔中圖分類號〕? G424? ? ? ? ? ? ? ? 〔文獻標識碼〕? A? ? ? ? ?〔文章編號〕? 1674-6317? ? (2024)? 04? ? 030-032

培養和發展學生的核心素養,早已成為新時代教育界的共識。如何讓核心素養在小學科學課上落地,是每一位科學教師需要深入思考的問題。通過課堂觀察,我發現我校學生科學課上普遍存在“三低”現象,分別是思維水平低、協作能力低和科學研究欲望低。因此學校決定從思維、協作和研究角度入手,著力構建“三深”科學課堂,以期開墾素養“荒地”,播散素養“種子”,靜待素養“花開”。

一、深度思維

2022年版《義務教育科學課程標準》指出,科學思維是科學素養的核心,主要包括模型建構、推理論證、創新思維。這些都是深度思維的產物。小學生的思維正處于具體運算階段,如果教師運用恰當的教學策略,就能夠幫助學生脫離表層思維,進入深度思維,實現思維培養目標。筆者經過課堂實踐探索,總結出“情境、材料、研討”三種思維教學策略。

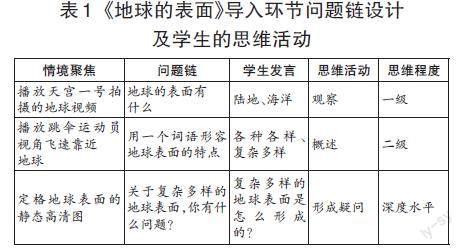

(一)真實情境

教學情境能喚醒學生的認知,激活學生的思維活動,誘發表達的欲望,所以創設真實情境是進入深度思維的外部條件。例如《地球的表面》一課,我創設了從太空到地表的情境聚焦,輔以一條問題鏈,引領學生的思維向深處漫溯。語言是思維的外衣,學生的發言能表征思維活動的情況,根據課標附錄,我們可判斷學生思維活動進行的程度。如表1所示:

依靠情境聚焦,學生的思維步步深入,最終提出了指向核心概念的科學問題。教師成功地將教材問題轉化為學生自己的問題,從側面反映出學生思維已進入較深層次。

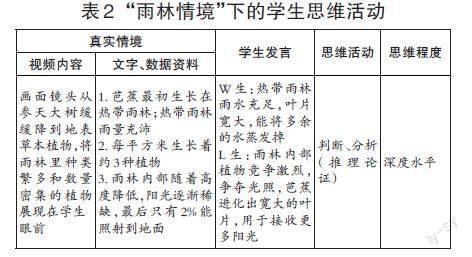

又如《綠豆芽的生長》一課,教學重點是知道植物的生長與環境因素之間的關系,服務于本單元的大概念“生物與環境的關系”。傳統的教學方法是直接出示教材中的植物圖片,分析植物的形態與生存環境的聯系。由于學生缺乏生活經驗,難以激起思維活動。于是筆者創設“雨林”真實情境(以芭蕉為例),激活學生的思維。(如表2所示)

深度思維體現在學生獲取真實情境里的信息,與大腦中的原有經驗、認知進行整合與重構,對自然現象做出合理的分析。

(二)材料運用

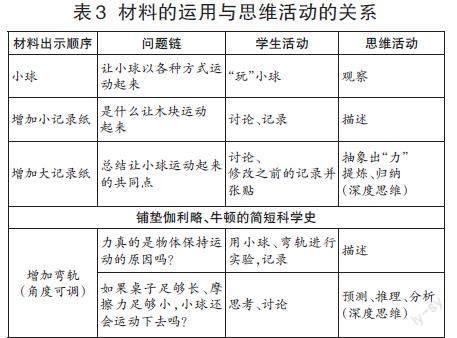

學習材料是思維的載體,哪怕是簡單的材料,只要搭配精妙的教學設計,也能起到“點石成金”的作用。

例如筆者改編曾寶俊《力與物體運動的關系》一課,小組材料是小球、記錄紙、長條彎軌。我們來看這些材料是如何撬動學生思維的!

思維的發展依賴實體材料,設計并運用好學習材料,猶如提供邁向深度思維的階梯。

(三)充分研討

建構主義認為,研討是不同思維方式發生碰撞、交鋒的學習方式,它促使學生不斷修正觀點,理解概念。

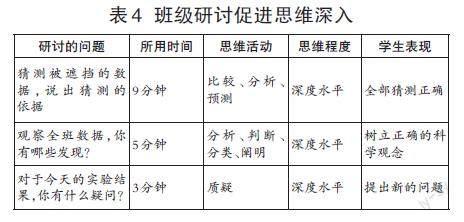

例如《空氣有質量嗎》一課,學生用23分鐘完成實驗、張貼數據(其中一組數據被教師故意遮擋),剩余17分鐘用于小組交流與研討。本節課的研討作用如表4。

研討促進了思維的深化,最后學生總結出“空氣有質量”“空氣質量比較輕”等科學觀念,同時提出更深刻的科學問題,體現了學習的進階性。

二、深度協作

協作能力指向情緒調控、社會交往和問題解決,對學生的發展有著重要意義。PISA測試結果顯示,中國農村學生的協作能力低于城市學生。這與我校情況基本吻合。科學課推崇小組學習,筆者自認責無旁貸。

(一)成立學習共同體

湊齊四人小組一起做實驗,過程中會出現機會不均、合作不暢等問題。要提高每個人的協作能力,必須組建學習共同體,以實現深度協作。

學共體具有以下三個特征:組成原則是優、較優、一般、后進四類學生。在此前提下,組長的任命、組員搭配,尊重學生的意愿;學共體形成后,須制定小組目標。清晰、統一的目標能形成小組合力,當學共體朝著目標前進、將行動落在每一次任務上時,深度協作就自然實現;學共體組員之間的交流協作延伸到課堂之外。課外的交流,有助于增進成員之間的情感,是深度協作的有益補充。

(二)成員齊努力

在上述闡述中可以看出,“深度協作”最重要的特征是用更高位的素養目標引領學習小組的每一次實驗活動,把原本割裂的一次次小組活動串聯成連續性的學生成長軌跡。教師“退”到一邊,學生成為主人。

1.組長帶領,組員共學

“火車跑得快,全靠車頭帶”。學共體成立之后,組長必須發揮“火車頭”的作用,扛起小組共同進步的責任,這是深度協作的意義所在。

以《地球的表面》一課為例,來看組長和組員是如何協作的。筆者設計了“小專家探地形”的情境,每人選擇一種地形,并與其他組相同選擇的同學組成地形專家團,進行研究。研究完成后,回到原來小組匯報研究成果。整個過程,組長要在最短的時間內分配任務,組員迅速重新組合,在規定時間里,利用教師提供的學習資料進行研究。之后再迅速回到原來小組,在組長帶領下,大家輪流發言、認真傾聽,質疑和補充。組內觀點補充完畢后,向班級公開研究成果,接受更多人的質疑,修正觀點。

教師平時要注重培養組長的領導能力和利他精神、組員的共情能力和互助精神,這樣他們才能更好地通過協作解決問題。

2.延伸課外,效果疊加

課內時間和空間是學共體深度協作能力發展的制約因素,因此課外協作是不可或缺的補充。

五年級下冊《設計制作我們的小船》一課,要制作一艘好船并進行測試,課堂條件是遠遠不夠的,筆者讓學共體利用課外時間繼續研究。在教師缺席的情況下,研究的效率雖不及課堂,但交流溝通更暢快,人人都敢發表意見、質疑、設法解決問題,相互之間默契配合,渾然天成。一份份富有創意的船模作品,是深度協作的最好詮釋。

三、深度研究

深度研究,是對一個問題進行長期、持久研究,是學生發展探究實踐能力的必經之路。

(一)觀察入微,問題開放

科學始于觀察。問題來自學生自己的觀察發現,研究容易趨向深度。

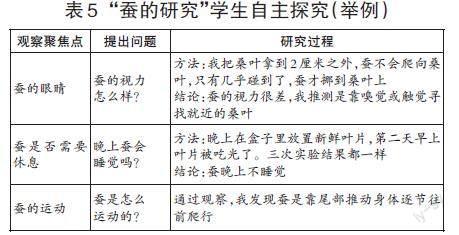

三年級的“蠶的研究”是深受學生喜愛的科學探究活動,我的做法是:在學生興趣最濃的開始階段,就布置他們每天寫觀察日記,每天提出一個問題。他們想要提出問題,就必須觀察。通常只要觀察了,就能發現問題;觀察得越仔細,發現的問題越多。

教師不要對學生設限,他們想研究什么都行。開放、寬松的探究環境能讓學生像科學家那樣細心觀察、深入研究、樂此不疲。

(二)學無止境,精益求精

工程實踐是科學課程的育人目標之一。永無止境的工程實踐為學生搭建了深度研究的廣闊舞臺。

以五年級下冊“船的研究”單元為例,筆者在第一節課就提出本單元設計制作船的項目式作業及其評價標準。優化迭代是工程作品的屬性,初代設計作品一定存在缺陷,學生必須通過深入研究,去發現問題、解決問題。

在解決一個又一個問題的過程中,學生的研究不斷深入。

深度研究是深度思維和深度協作的綜合體現,有著重要的育人價值。除了用好書上的內容,筆者還開發了“暑假科學思考”“我的創意設計”等活動,旨在讓每個學生都經歷深度研究。

四、評價探索

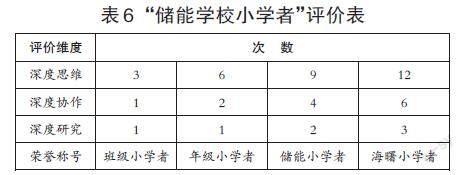

冰凍三尺非一日之寒。“三深”科學課堂的構建是一項師生共赴的日久工程。它的可持續發展需要一套評價制度作為保障。筆者受到我國學術榮譽級別的啟發,制訂了“儲能學校小學者”成長計劃(如表6):

這樣的激勵制度能夠聚焦培養目標、增強學習動力、形成良性競爭,是“三深”科學課堂構建和發展的有力保障,更是對教學評一體化的積極探索。

行雖微而旨趣遠,我欣喜地看到學生因為“三深”課堂而變得更好。在“做好科學教育加法”的背景下,筆者將挖掘“三深”科學課堂更多的內涵,全面提升學生的科學素養。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育科學課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]張齊華.“社會化學習”:價值、內涵和要素[J].教育研究與評論(小學教育教學版),2021(7):5-9.