核心素養視域下基于教材評價的語言學習與學科育人融合策略探究

摘 要:高中英語新課標的實施標志著英語學科由強調“綜合語言運用能力”轉變為強調“核心素養”。作為新課標理念的載體,高中英語新教材從選材、內容和語言等方面突出英語學科育人的本質。因此,教師有必要研究好新教材,用好新教材,協調語言學習與學科育人二者的關系,促進學生英語學科核心素養不斷發展。本文以2019外研版高中英語教材為例,以英語課程內容六要素為分析框架對教材進行內部評價,并探究基于教材評價的語言學習與學科育人融合的策略。

關鍵詞:核心素養;高中英語教材;內部評價;語言學習;學科育人

作者簡介:張璐杰(1999-),杭州師范大學,碩士研究生,研究方向:英語教學。

一、引言

受到認識、實踐和應試等多重因素的影響,英語教學有“語言”無“文化”的窘境始終未得到有效改善,表層化、碎片化和模式化教學的現象突出,育人目標“貼標簽”的情況較為普遍。因此,如何協調語言學習與學科育人的關系是英語教師應認真思考并解決的問題。

英語學科育人價值集中體現為英語學科核心素養。英語作為一門語言學科,語言能力始終是實現英語學科育人價值的基礎要素,但英語學科的育人價值僅靠語言能力是難以落實的。要實現英語學科育人目標還需要學生學習語言文化知識,運用高階思維,發揮學習策略的有效性,最終能夠表達對所學主題內容的認知態度和價值判斷。

然而,目前從教學視角研究如何促進英語學科育人的論文較為豐富,而對利用教材促進英語學科育人的研究偏少。事實上,教材中的文本既是語言學習的范本,也是育德育人的養料。現行新版高中英語教材作為新課標理念的載體,從選材、內容和語言突出英語學科育人的本質。英語學科核心素養發展的內容基礎為課程內容六要素,本文以英語課程內容六要素(如圖一所示)作為教材分析框架,以2019外研版高中英語教材(以下簡稱“本套新教材”)為例,基于對教材的內部評價提出促進語言學習與學科育人融合的策略。

二、內部評價

(一)主題

首先,從三大主題語境在必修第一冊至必修第三冊的分布來看,每冊均涵蓋三大主題語境且各主題語境之間相互滲透,但總體分布較不均衡,人與社會占比55.56%,人與自然占比27.78%,而人與自我只占16.67%。其次,從單元內部各個板塊與主題的關系來看,本套新教材六大板塊均以主題為主線,使學生從對主題的理解性生成、表達性生成到最終的表現性生成,使素養真正內化于心、外化于行。其中, Starting out板塊側重于感知主題,Understanding ideas板塊側重于理解主題,Using language、Developing ideas和Presenting ideas三個板塊分別對應拓寬、深化和表達主題,Project板塊則是將對主題的理解外化于行。

(二)語篇

除了常規的連續性文本,本套新教材在非連續性文本的選擇上頗有特色。一是新媒體語篇。本套新教材引入形式多樣的新媒體語篇,如大眾點評、論壇Posts、 App介紹和線上影評等,使學生能夠接觸地道鮮活的語言。二是知識小測和問卷調查。“quiz”和“questionaire”的導入型非連續性文本是本套新教材的一大特色,具有較強的互動性和趣味性,有助于激發學生的表達欲,營造活躍的課堂氣氛。三是圖表和圖片。本套新教材善于將圖表和圖片等非連續性文本與語言能力、思維品質結合起來。在圖片選擇上,本套新教材在一些讀前活動中引入詞云圖,既培養學生“看”的技能,又提升學生的預測和分析能力。

(三)語言知識和語言技能

首先,語言知識學習具有情境性。語言學習是通過在語境中學習有主題意義的語篇來實現的。本套新教材對于語言知識的編排符合新課標理念,詞匯和語法知識的呈現、練習和運用都是以主題為語境。其次,語言技能運用具有綜合性。在語言運用過程中,各種語言技能往往不是單獨使用的,理解性技能和表達性技能可能同時使用。本套新教材在注重具體技能訓練的同時,也關注技能的綜合運用。例如,Developing ideas板塊的寫作部分注重培養學生“寫”的技能,但也會融入“讀”和“說”的技能,以讀促寫,以說促寫,為寫作搭建內容、語言和結構支架。

(四)文化知識

首先,從中外文化的平衡來看,本套新教材注重中外文化知識的多維共現。以語篇為依托的中外文化共現既拓寬了學生的國際文化視野,增強了學生的文化自信,又可從跨文化視角促成學生對單元主題的深度理解。以問題為導向的中外文化共現是外研版高中英語教材的一大特色,通過問題引導學生基于國外的名言、人物和校園生活等對比本民族對應的文化現象,使學生在感知、比較,鑒賞等過程中增強文化自信。其次,從中華文化的輸出來看,本套新教材符合“講好中國故事,傳播中華文化”的理念,使學生在語言表達的實踐中提升文化意識。

(五)學習策略

首先,本套新教材關注學生學習策略的養成。每個單元都會設置顯性學習策略提示“learning to learn”。單從顯性學習策略的數量來看,必修第一冊至必修第三冊共有40個學習策略,這凸顯了教材對學生學習能力的培養作用。其次,學習策略貫穿于單元語言學習過程中,促進學生學習能力和語言能力的共同發展。但從本套新教材中學習策略的分布來看,總體上分布不均。根據對必修第一冊、必修第三冊的統計,閱讀策略占比將近50%,而有關“看”這一課標新增技能的學習策略卻只有5%,有關“寫”這一新高考重點考查技能的學習策略也只有5%。因此,針對重要但占比少的學習策略,教師應善于結合教材挖掘隱性學習策略或者引導學生在語言學習過程中發現并總結自己的學習策略,使學生從被動的學習策略接收者轉為積極主動的學習策略建構者。

三、語言學習與學科育人融合的策略

單元教學承載了完整的課程內容六要素,承載著學科核心素養培養的具體而有所側重的目標任務,是促進學生成長比較完整的過程周期。因此,基于本套新教材的特點,本文從單元整體視角探究語言學習與英語學科育人融合的策略。

(一)關聯:建構單元情境鏈

核心素養的精髓是真實性,而真實最根本的屬性是情境性。情境建構既體現語言的本質 ,又通過整合知識、技能和態度實現育人價值,因此是核心素養培養的基本條件。在單元整體視域下,教師應基于單元主題設計單元大情境,將單元語篇的小情境浸潤在單元大情境之中,構成環環相扣的情境鏈。基于本套新教材的板塊特色,教師可適當調整板塊順序,前置Project板塊將其作為單元大情境,因為Project板塊既關聯單元主題情境,又立足真實的問題情境和學生生活情境。以“Knowing me, knowing you”這一單元為例,教師可將Project板塊的“建立班級問題解決工作坊”作為單元大情境,將單元各個板塊的主題情境“青少年面對的各種人際交往問題及其解決方法”作為單元小情境,以情境關聯激發學生的學習興趣,為學生最終的輸出搭建語言、思維和結構等支架。

(二)共生:融合主題意義探究與語言實踐

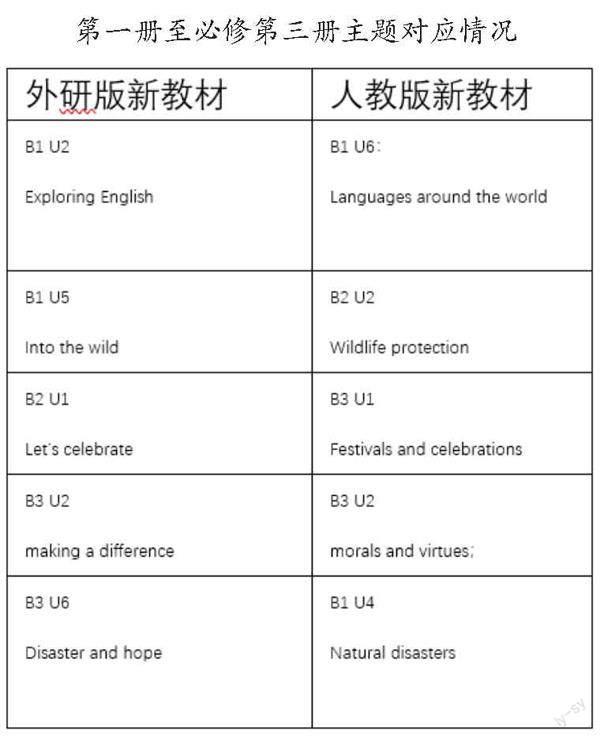

對主題意義的探究是落實英語學科核心素養培養的關鍵。主題意義探究和語言學習并不是相互排斥的關系,而是“你中有我,我中有你”,二者相互支撐,相輔相成。例如,雖然本套新教材每個單元的Understand ideas板塊是以主題意義探究為主,以語言學習和實踐為輔,教師仍然可以運用第四部分的語篇結構化知識導圖設計復述、對話等語言運用活動,或者在第五部分“Think and share”搭建必要的語言支架,使學生附帶習得核心語言。Using language板塊雖然以語言學習和實踐為主,教師仍然可以利用相關主題語篇自主設計具有思維含量的問題,使學生能夠借助語言表達對主題意義的理解。此外,為了拓展深化學生對主題意義的理解,教師可圍繞特定主題跨教材重組資源。現行高中英語教材都是基于新課標提出的人與自我、人與社會和人與自然三大主題語境編寫的,因此相同主題的跨教材語篇構成互補關系,這就為教師整合教材語篇資源提供了可能。例如,對比外研版高中英語新教材和人教版高中英語新教材,兩版教材在主題方面存在多處對應關系,具體如表一所示。跨教材整合語篇資源有助于引導學生從多元視角批判性地思考問題,深化學生對主題意義的理解和拓寬相關核心語言。

(三) 串聯:促進英語學習活動循環

英語學習活動是落實立德樹人根本任務、培養學生英語學科核心素養的基本教學組織形式和重要途徑。因此,學生參與學習理解、應用實踐和遷移創新等具有綜合性、關聯性和實踐性活動的過程,就是提升語言能力的過程,提升文化意識、思維品質和學習能力的過程。本套新教材遵循理解—發展—實踐的邏輯,從單元整體視角設計英語學習活動,構成單元學習活動的大循環和板塊內部學習活動的小循環。單元學習活動大循環包括三個部分:學習理解層面的理解主題和運用語言板塊、應用實踐層面的發展主題和表達主題板塊、遷移創新層面的項目式學習板塊。此外,每一個板塊內部又由學習理解、應用實踐和遷移創新等活動小循環構成。雖然本套新教材并沒有單獨設置“assess your progress”活動, 但教師可以依據“教—學—評”一體化理念將學習活動改造為評價活動。例如,教師可以將嵌入評價量表的項目式活動改造為單元評價活動,將每個板塊內部的遷移創新類活動改造為微評價活動,及時監測教學目標的達成度,以小循環的有效落實促進大循環的良性發展。

(四)凝練:探究單元基本問題

核心素養的本質表現為學生能否遷移運用所學解決生活中的真實問題。在單元整體視角下,真實問題表現為單元基本問題,即單元大觀念的問題表述,這是單元育人價值的重要體現。

教師在運用本套新教材的過程中,可先分析單元大觀念,基于大觀念選擇教材中現有的問題作為基本問題或者整合改編教材已有的問題,重新設計單元基本問題。教師應以關聯學生真實生活的基本問題為錨點,逆向設計基于語篇—深入語篇—超越語篇的問題鏈,為學生探究基本問題搭建思維支架和語言支架。以必修第三冊Unit6“Disaster and hope”為例。本單元主題語境是“人與自然”,單元主題是學生面對自然災害應該持有積極樂觀的態度,具有環保意識和災害防范意識。教師可以讓學生在所學單元語篇中選擇一種自然災害,探究單元基本問題“If you were in the same situation, what would you think and do?”。教師可依據基本問題逆向設計問題鏈,首先是基于語篇的問題“What are the characteristics of this natural disaster? Could you describe it first?”,引導學生基于導圖運用核心語言;之后是深入語篇的問題“What do you think of the author's feelings and actions?”,培養學生的批判性思維;最后再過渡到基本問題,將語言學習和學科育人融為一體。

參考文獻:

[1]教育部.普通高中英語課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]梅德明,王薔.普通高中英語課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

[3]程曉堂.基于主題意義探究的英語教學理念與實踐[J].中小學外語教學(中學篇),2018(10):1-7.

[4]杜銳.高中英語學科育人框架及實踐途徑[J].教學與管理,2019(31):42-45.

[5]郭寶仙,章兼中.如何在課堂教學中培養英語學科核心素養[J].課程·教材·教法,2019(4):66-71.

[6]王薔,葛曉培.英語課標(2022年版):突破有“語言”無“文化”的教學窘境[J].中小學管理,2022(6):24-27.