小學英語課堂中思維可視圖的應用改進策略

摘 要:針對小學英語課堂中應用思維可視圖所存在的問題,教師要準確認識各類思維可視圖,掌握在課堂上有效應用思維可視圖的方法,做到圖文交融于靈活變式中、互動生成于思維碰撞中、自主建構于教師引導中,從而提高課堂效能,促進學生思維品質的發展。

關鍵詞:小學英語;思維可視圖;思維品質;應用改進

作者簡介:黃鈺瀅,廈門第二實驗小學。

一、引言

《義務教育英語課程標準(2022年版)》指出,英語學科核心素養包括語言能力、文化意識、思維品質和學習能力。思維品質指人的思維個性特征,反映學生在理解、分析、比較、推斷、批判、評價、創造等方面的層次和水平。小學生正處于思維品質快速發展時期,在小學英語課堂中有效應用思維可視圖,有助于提高課堂效能,促進學生思維品質的發展。

二、思維可視圖在小學英語課堂中的應用現狀

思維可視圖作為培養學生思維品質的有效工具,已廣泛應用于小學英語課堂。但思維可視圖的有效應用是值得一線教師們深思與探索的課題。目前在小學英語課堂中,思維可視圖的應用存在以下問題:

(一)認知模糊,圖不達意

每一種思維可視圖都有與之相適合的知識加工對象。不少教師對各類思維可視圖的認知模糊不清,在處理各類知識時,無法有針對性地采用相應的思維可視圖,導致所運用的圖式無法準確地表達目標內容。

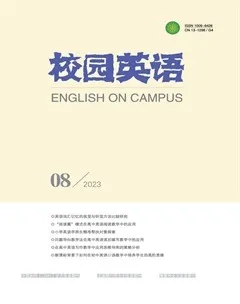

例如,筆者所在區域某教師在執教外研版小學英語(一年級起點)六年級下冊Module 7 Unit 2“She couldn't see or hear.”一課時,采用了體現“總-分”關系的思維結構圖(見圖1),圍繞Helen Keller這一人物,從Name、Country、Birth、Ability、Achievement、Status這六個平行的層級展開對課文的學習探究。但這篇課文是以時間為主線來呈現Helen Keller的生平故事的,該教師所運用的圖式工具無法準確體現課文的線性結構,不利于學生理解、內化語篇信息。

(二)建構不當,“圖”效甚微

英語課堂中,語言知識與文本信息、拓展內容是交織相錯的。但教師在建構圖式時容易忽視文本情境,只考慮到語言知識的可視化呈現,導致語言的呈現脫離了語境。此外,根據小學生注意力的特點,生動形象的圖式能有效吸引他們的注意力。而教師在設計圖式時,容易忽視圖式的生動性和形象性,無法充分激發小學生的學習興趣。

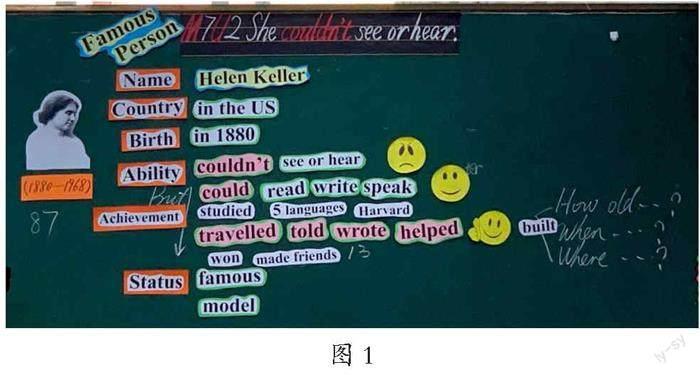

以外研版小學英語(一年級起點)一年級下冊Module 6 Unit 1“These snakes are short.”一課為例。筆者所在區域某教師在試教研討課上所呈現的思維可視圖采用了思維路線圖中圓圈圖與氣泡圖相結合的形式,以目標句型為中心,發散呈現了四種動物,每種動物又下設分支,體現出動物的特征(見圖2)。盡管該圖式呈現了本課的目標句型和詞匯,卻無法直觀體現出應用語言的情境,不利于一年級學生感知理解與內化運用語言知識。

(三)缺乏過程,直接給圖

教師直接在板書或課件上呈現思維可視圖,學生缺乏自主思考和實踐的機會。這樣的課堂看似應用了思維可視圖,但并不具有思維含量,學生的思維品質未能獲得有效發展。這種現象在目前的小學英語課堂普遍存在。

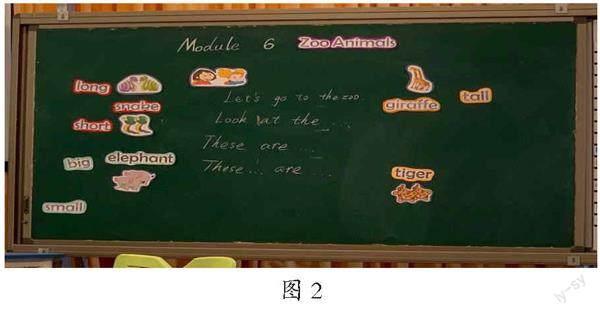

例如,筆者在外研版小學英語(一年級起點)六年級下冊Module 3 Unit 1“I took some photos.”的試教研討課上,先是循著文本的時間與天氣變化主線帶領學生學習理解文本。之后從敘事完整性的角度,基于文本提煉出weather、activities、character、feeling和place這五個維度讓學生分享自己的一天。筆者采用思維路線圖中的氣泡圖形式,以大樹的外觀呈現出這五個維度(見圖3)。這樣看似應用了思維可視圖,但是在文本學習理解的過程中,沒有引導學生從這五個維度來梳理文本,只是在最后直接呈現出來,對學生沒有思維上的啟發,這樣應用思維可視圖是無效的。

三、思維可視圖在小學英語課堂的有效應用策略

思維可視化的課堂只有一條標準:有沒有思維含量——是否做到了以知識為載體來引發學生思考,發展學生的思維品質。在小學英語課堂,思維可視圖的有效應用是提升學生思維品質、培養學生英語學科核心素養的關鍵途徑。針對小學英語課堂中應用思維可視圖普遍存在的問題,筆者總結出以下思維可視圖在小學英語課堂的有效應用策略,并結合外研版小學英語(一年級起點)教材的真實課例進行闡釋。

(一)圖文交融于靈活變式中

小學階段,學生的注意力集中時間不長,直觀、形象的圖式能有效吸引學生的注意力,促進學生對知識的理解、吸收。教師要綜合分析文本類型、知識點的結構以及學生的認知水平來選擇合適的圖式。根據教學目標和教學內容,還可以將不同的圖式靈活組合或者變形,將文本情境巧妙融入圖式中,做到文本與圖式相呼應。

例如前文提及的課例“These snakes are short.”。本課的課文情境是Lingling和Amy一起去參觀動物園,分別見到了蛇、長頸鹿、大象和老虎,這四種動物特征各異。本課的授課對象為一年級學生,其尚處于形象思維階段。基于學生的認知水平和特點,綜合考慮文本情境、目標語言等要素,授課教師采用了思維路線圖中的流程圖與氣泡圖作為本課的基本圖式,并結合簡筆畫與板貼,將兩種圖示進行靈活的組合與變型,在黑板上動態、直觀地再現了Lingling與Amy參觀動物園的過程(見圖4),將抽象的文本情境形象化,以一年級學生看得懂的圖式形式呈現出來。該思維可視圖的巧妙應用,既是學生習得目標詞匯與句型的潤滑劑,也是促使學生的抽象思維向線性階段發展的助推劑。

(二)互動生成于思維碰撞中

授課過程中,教師引導學生主動思考與探究,通過師生的互動與交流,逐步呈現師生共同思考的過程,化抽象為直觀,引發大腦思維與圖式進行共振,從而促進思維結構的內化,提升思維品質。

以六年級下冊Module 7 Unit 1“He flew into space in Shenzhou V.”一課為例。本課的課文內容是楊利偉的兒子介紹他父親的事跡。授課前,基于文本的結構將本課的思維框架分為三部分,并采用契合本課話題的宇宙飛船作為圖式的外顯輪廓,設計出本課的思維結構圖,并將該圖式框架呈現在黑板上(見圖5)。課堂中,教師通過提問,逐步引導學生提煉出關于楊利偉的關鍵信息,并填寫關鍵詞到圖式的相應部位。提煉、梳理出文本中關于楊利偉的關鍵信息后,請學生自主歸納出這三部分的上級標題分別為“Who is he?”“What did he do?”“What do you think of him?”,初步梳理出人物信息的思維框架。緊接著,學生觀看一段關于楊利偉太空之旅的視頻。根據視頻內容,學生對圖式的三個分支進行補充與完善。在師生互動思考的過程中,有關楊利偉的人物信息圖式動態生成,將思維過程具象化(見圖6)。最后,學生能借助梳理出的思維結構,初步運用本節課的目標語言,有條理地介紹楊利偉的生平事跡。這樣既實現了目標語言的習得,也發展了學生的邏輯思維能力。

(三)自主建構于教師引導中

學生是語言學習活動的主體,教師要通過適當的示范與引導,讓學生自主建構思維框架,建立學生與學科知識之間的聯結,鍛煉學生的概括、推理、分析、綜合、評價等高階思維能力,使學生成為積極主動的知識建構者。

例如,前文提及的課例“She couldn't see or hear.”的教學中,教師以時間發展順序為主線,引領學生學習與探究海倫·凱勒的個人信息和生平經歷(見圖7),并讓學生結合本課所學,對海倫·凱勒進行評價。經過這樣一番梳理之后,教師請學生圍繞海倫·凱勒這一人物,分組繪制思維可視圖。

這時候教師將黑板上的關鍵詞擦掉,并且在課件上呈現了一幅思維結構圖供學生參考(見圖8)。教師的這幅思維結構圖以思維導圖的形式,將對海倫·凱勒這個人物的介紹分為Life Experience、Personal Information和Our Opinion三個部分,讓學生按照這三個維度去梳理。學生經過一番討論與合作后,各小組派一名代表在班級展示作品,并結合圖式介紹海倫·凱勒。展示環節,每組各具特點的思維可視圖,直觀反映出學生對本節課所學內容有各自獨特的信息加工處理方式。

有的小組根據本課所學,對教師提供的思維結構圖進行補充與拓展(見圖9)。有的小組則采用思維路線圖中的流程圖作為基本圖式,根據海倫·凱勒的生平經歷,創造性地進行靈活變形,用“低谷”代表她童年的悲慘遭遇,以上揚的箭頭象征其通過不懈努力最終成了世人的典范(見圖10)。在這節課上,不同能力水平的學生都借助思維可視圖獲得了語言能力的提升與思維能力的訓練。

學生自主繪制思維導圖的過程,也是對人物信息進行梳理與內化的思維過程。在教師引導下,學生的思維獲得高品質的正向卷入,這既是對學生原有知識結構的“系統升級”,也是對學生思維能力的“高階訓練”。

四、結語

思維可視圖在小學英語課堂中有效應用,不僅提升了課堂上學生習得語言知識的效能,更有助于學生思維品質的發展。小學英語教師要準確認識各類思維可視圖,掌握在課堂上有效應用思維可視圖的方法。通過思維可視圖的靈活組合與變形,使圖式與文本交融,實現思維脈絡的可視化;通過師生的思維碰撞,互動生成圖式,促進思維結構的內化;通過學生自主建構思維框架,建立與學科的聯結,達到思維品質的高階化。

參考文獻:

[1]教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]Esther Geva, Gloria Ramírez. Focus on Reading[M]. Oxford: Oxford University Press, 2015.

[3]Katherine S. McKnight. The Teacher's Big Book of Graphic Organizers[M].San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2010.

[4]Hyerle D, Alper L,Wolfe P. Student Successes With Thinking Maps[M].Thousand Oaks, CA: Corwin, 2011.

[5]劉濯源.思維可視化:減負增效的新支點[J].中小學管理,2014(6):10-13.

基金項目:本文系福建省廈門市教育科學“十三五”規劃2020年度課題“小學英語課堂教學中思維可視化研究”(項目編號:20076)的研究成果。