三段式通識教育體系的實踐探索與思考

陳靜 錢政

摘? 要:建設教育強國,造就拔尖創新人才是我國高等教育發展的未來方向。“通識教育”重在培養綜合素養能力,順應高等教育發展趨勢,正越來越成為人才培養改革的熱點。擔負著發展航空航天事業使命的B大學,緊跟國家戰略需求調整育人模式。從21世紀初B大學經過科學試點、有序推進,最終形成三段式本科通識教育體系,即大類通識培養階段、專業基礎培養階段與研究能力培養階段結合。其中在大類培養階段,以書院制育人與課堂教育結合強化通識教育,塑造基本科學研究思維;在專業基礎培養階段,培養跨學科知識結構和思維方式;在研究能力培養階段,將科學前沿和交叉學科融合,培養科研能力;通過三階段結合,創新人才培養效果顯著。該文深入分析B大學通識教育實踐過程中取得的成果和仍面臨的困境,思考如何在新時代高質量人才培養的背景下更加突出B大學特色,進一步升級現有通識教育體系。

關鍵詞:通識教育;三段式通識教育體系;大類通識培養階段;專業基礎培養階段;研究能力培養階段

中圖分類號:G649.21? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)S1-0048-05

Abstract: Building a strong higher education country, cultivating top innovative talents is the development direction of China's higher education. As an important carrier of comprehensive quality training, "General education" conforms to the development of the higher education, has attracted more and more attention. Bearing the mission of developing aerospace industry, B University has been closely following the call of the times and adjusting the education mode according to the national strategic needs. Since the beginning of the 21st century, after scientific pilot and orderly promotion, B University eventually formed a three steps general education system, which consist of the large-category training stage, the professional basic training stage and the research ability cultivation stage. In the large-category training stage, we would strengthen the general knowledge ability through combining college education with classroom education, and then shape the basic scientific research thinking ability of these freshman students. In the professional basic training stage, we would cultivate students' interdisciplinary knowledge structure and thinking mode. In the stage of research ability cultivation, students' scientific research ability is cultivated through the integration of scientific frontier and cross-disciplines. Through the establishment of three-step general education system, the cultivation effect of innovative talents is remarkable. In this paper, we deeply analyzes the achievements and difficulties during the practice of general education of B University, in the same time we considers how to highlight the characteristics of B University under the background of high-quality talent training in the new era.

Keywords: general education; three-steps general education system; large-category training stage; professional basic training stage; research ability cultivation stage

近年來,在世界格局的加速變化、第四次工業革命興起以及國家民族復興的需要等多重因素催生的教育變革需求下,專業教育知識窄化、學生人格教育缺失導致的協作創新能力不足的缺陷日漸明顯[1]。目前,我國依然是以“專才”培養模式為主,通識教育作為綜合素質培養的重要載體,在我國“全才”培養、創新型人才培養、拔尖人才培養等多種培養模式中日漸受到重視。相較于歐美等教育發達國家,我國開展通識教育較晚,雖然在大多數院校本科階段實施通識教育,但做法和思路都不是很清晰,如依然存在“通專之爭”、教育理念認識偏差、課程設置不合理等難題[2-8]。作為典型的工科優勢大學,B大學在其通識教育的實踐探索過程中,既有我國現代通識教育探索理念的浸潤,也有其工科院校帶來的困擾,甚至可以說B大學通識教育的探索濃縮了我國工科優勢高校通識教育發展的現狀和困境,研究B大學通識教育有著重要的理論和現實意義。

一? B大學通識教育實踐歷程

(一)? 萌芽(1999—2009年)

隨著科技進步及我國工業化進程不斷深入,專業過度分化無法適應工業發展快速迭代交叉融合產生的人才需求[9]。1995年,國家教委印發《關于開展大學生文化素質教育試點工作的通知》,自上而下推動人才培養改革[10-11]。王洪才等[2]認為,文化素質教育就是中國版的通識教育原型。B大學在時任校長沈士團的引領下開始推進大學生素質教育培養,明確提出學生7個方面的素質要求。2006年,B大學成功獲批國家大學生文化素質教育基地,成為第二批建設單位。

在這一時期,B大學領導團隊意識到專業過度分化不利于人才培養,B大學結合自身的航空航天特色,積極響應國家政策,自上而下推進B大學大學生文化素質培養,視為B大學早期的通識教育探索。

(二)? 試點(2010—2012年)

2010年,組建知行文科試驗班探索通識教育改革B大學方案,探索出核心通識課、一般通識課并行的通識課程體系建設方案。經過兩年試點,2012年將通識教育首先推廣到全部文科學生。同年懷進鵬校長主持發布《人才行動計劃白皮書》,白皮書中的“長城行動計劃(本科教育教學)”部分,首次提出“構建通識課程體系,實現通識基礎的專業教育”,決定將通識教育推廣到全部學生。同時,在沙河校區推行書院制,探索以書院為載體的通識教育改革,提升學生的人文素養和道德人格,培養學生的自我管理能力、獨立思辨精神和創新思維能力[12]。

這一時期,我國正處于由高等教育大國向高等教育強國轉變的時期,提升高等教育質量受到了國家重視和社會關注[13]。B大學在這一時期,大力推進探索各類人才培養實驗班,并且制定契合各類人才培養目標的規劃和制度。明確通識教育作為B大學未來基礎性工作,旨在落實“強化基礎、突出實踐、重在素質、面向創新”的本科人才培養方針,服務于培養拔尖創新人才的戰略目標[14]。在這樣的政策主導下,B大學通識教教育實現了從0到1的突破,以知行文科實驗班作為試點進行早期探索,獲得成功模型后,漸次推廣到文科、理工科學院試點,并且通過結合航空航天特色與工科可實踐優勢,在探索過程中不斷加以調整和修正,形成了體系化、可持續發展的適合B大學的通識教育初期模式。

(三)? 發展(2013年至今)

2013年,B大學全面總結通識教育的經驗,成立通識課程建設委員會,擬定并發布《北京航空航天大學通識教育白皮書》,這是B大學通識教育的里程碑,同時也是國內高校首份通識教育白皮書[14]。通識教育白皮書的發布,全面總結了通識教育的經驗,并規劃了B大學通識教育的藍圖。設計了B大學通識課程體系,形成“公共課、通識課、專業課”三級課程體系,將通識核心課定為校級核心課程,通識課程逐步取代公共選修課程。2017年成立北航學院,建立結合大類培養書院制育人的大類培養通識教育與后續專業學院通識教育培養的三段式培養體系實現人才的通識教育培養。2019年“校通識課程建設委員會”重組并更名為“校通識教育委員會”。

在這一時期,B大學在全校開始進行通識教育,完成了通識教育建設第一階段的歷史任務,對人才培養發揮著重要作用。B大學通識教育的目標明確為培養學生人文素養,使其具有批判性思維、科學精神、多學科視角、國際化視野。《北京航空航天大學通識教育白皮書》在高等教育界廣泛流傳,具有深遠的影響力。

二? B大學通識教育實踐經驗與問題反思

(一)? 實踐經驗

B大學通識教育的探索從最初的人文素質教育到今天的綜合素質培養,雖然名字不同,但是內涵一致。經過20多年的探索,B大學在通識教育改革過程中積累了豐富經驗,取得了一定成績。

首先,B大學形成了科學試點、層次分明、有序推進的通識教育建設模式,即以文科知行試驗班為試點,漸次推廣到文科學院、理工科學院、全校的教育層次,并且在建設過程中不斷總結經驗并進行調整修正。

其次,B大學構建了以低年級為主,貫穿本科教育全學段的多級進階式的通識教育體系(圖1)。①成立北航學院,以“學生為本、通識為基、融合一體、創新開放”的核心理念,整合全校資源,在大一通過大類培養與書院制結合的模式強化通識教育、實踐通專融合[15]。如圖1所示,在大類通識培養階段主要以培養學生的基本科學研究思維為主,通識課程以寬口徑、大平臺為特征,包含豐富的一般通識課和以新生研討課為主的核心通識課。其中,專業導論課的設置更是為大一新生提供了全面的多學科領域基礎思維的學習機會,專業導論課同時兼具通識教育與專業教育屬性,此外,專業導論課配置了院士、長江、杰青等多種優秀教師(表1),專業導論課也得到了學生的極大認可,幾乎門門爆滿。②大二學生進入專業學院后,在學院內部實行小大類培養,我們將本階段命名為專業基礎培養階段,主要進行跨學科的專業基礎知識結構的培養,同時在此階段學校設置了名師研討課等通識類課程供學生選擇,拓寬學生知識面。③進入大三和大四階段,我們稱之為研究能力培養階段,學校以培養學生的專業知識與前沿、科學研究能力、學科交叉研究能力為主。設置了專業研討課等進階型的通識類課程來擴充學生的學科交叉知識及“馮如杯”、科研課堂和各種競賽來培養學生的學科交叉科學研究能力。B大學通過在不同階段設置不同的通識能力培養目標,結合專業教育形成了本科階段進階式的三段式通識培養體系。

最后,B大學通識教育不僅僅局限于通識課程的建設,同時成立北航學院,探索出通識教育與大類培養、書院制建設結合的培養模式。2016年,“十三五”規劃綱要提出“通識教育和專業教育相結合的培養制度”后,各大高校相繼推出各自的通識教育優化版本,逐步摸索到了適合自身的本科通識教育與專業教育的結合方式[16-18]。2017年,B大學明確通識教育的目標為培養學生人文素養,使其具有批判性思維、科學精神、多學科視角和國際化視野。北航學院成立,集全校優質教育資源推進大類培養實施,通過書院“思政、學業、導師、博雅、社區”五位一體的建設,培養學生自信、自尊、自勵素養,構建開展通識教育的有效載體[15]。此外,通識教育的形式不僅局限于課堂,北航學院還設立大師講座、院長論壇、基地認知和科創實踐等活動環節,厚植空天報國情懷,引領學生將個人發展與國家重大發展戰略相結合。

整體來講,B大學的通識教育是分段式的,在本科不同階段設置不同的通識教育目標,其中以大類通識培養階段為主開展。大一階段的通識教育,通過與書院制結合,重文理基礎,瞄準全面發展。B大學將大類培養與通識教育緊密結合的實踐,有效促進學生個性化發展,獲得了學生的高度認可。2020年對經歷過大類培養的學生進行調研,95%的學生認為自己獲得了廣泛的通用知識,多個學科領域知識交叉融合的能力加強。自北航學院成立以來,學校創新拔尖人才培養成果喜人,尤其以學院本科生通識課自主設計的“馮如三號”2019年10月創下25~100 kg級油動無人機續航時間的世界紀錄, 2021年5月“馮如三號-100型” 持續飛行了80小時46分35秒,超過了由美國極光飛行科學公司研發的“獵戶座”2 500~10 000 kg級油動固定翼無人機2014年創造的80小時2分52秒的世界紀錄,躍居全世界油動固定翼無人機(重量等級無差別)續航時間的榜首。

(二)? 問題反思

雖然B大學在通識教育探索過程中已經取得了不錯的成績,但在通識教育內涵、通識教育的課程設置、師資力量、管理支撐等方面仍存在一些不足,制約著通識教育的進一步發展。

1? 大類培養階段群體局限性

B大學分階段通識教育目前主要是在大類培養階段實施,即大類培養和書院制建設結合在一起。但是,B大學同一書院學生是由培養過程相似、學科專業背景相近的大一學生組成,而國外學院的學生來自不同專業不同年級,這種差別導致北航書院學生無法最大程度實現學識互補、思維碰撞的書院建設初衷。此外,由于書院學生學科近似,與之相對應的導師也是來自相近行業,教師在書院制建設過程中也無法最大程度達到“通”的目的。因此,B大學分階段通識教育體系的設置中如何優化通識教育與大類培養、書院制、專業培養之間的內涵關系,還需要進一步思考。

2? 缺乏專業專職組織機構

B大學通識教育委員會負責統籌協調全校通識教育目標、方案等,通識教育的組織管理主要是通過校級行政機關教務處與各學院進行溝通和協調,通識課程的開設更多的是隨機點狀分布。縱觀國內外通識教育發展較好的高校,如哈佛大學、麻省理工學院、清華大學和復旦大學等,均設有專門負責通識教育的組織機構,而B大學截至目前沒有這樣的組織機構。通識教育責任主體的缺失,導致B大學通識教育存在通識教育缺少全局規劃、專門的有教育研究、缺少持續且有針對性的教學質量監督和改進等問題。

3? 文理科課程設置不均衡

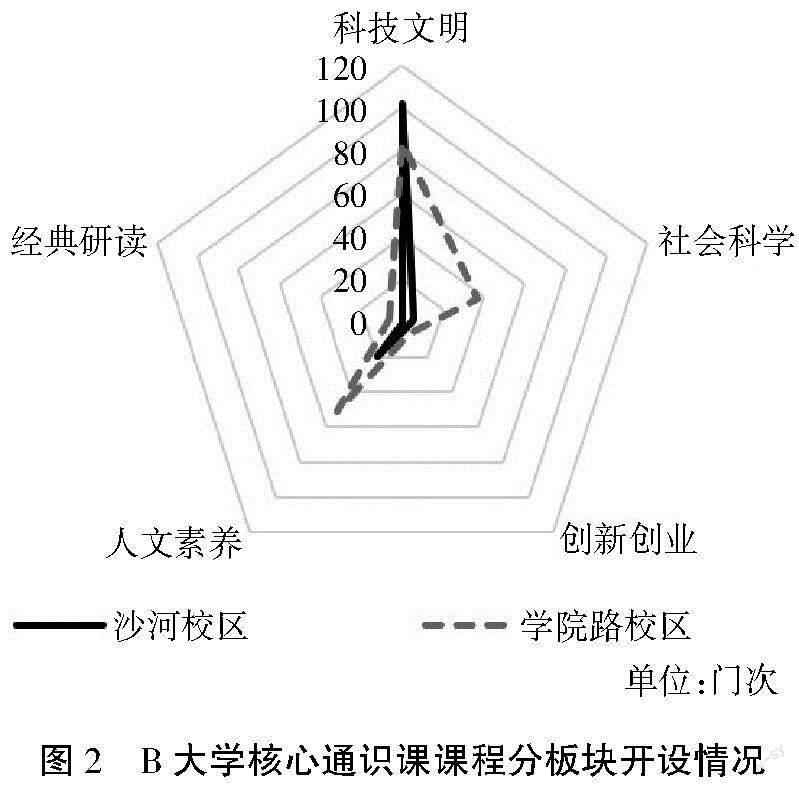

B大學全校范圍內已開設通識課程770多門,其中涉及經典研讀、人文素養、社會科學、科技文明、創新創業5大板塊的核心通識類課程有300多門,學科種類豐富,并且課程數量還在不斷增加。但是,作為典型的工科院校,B大學通識類課程的開設表現出學科不均的情況,以核心通識課課程開設情況為例(圖2),可以明顯看出理工科類科技文明板塊課程的開設數量要遠遠高于經典研讀和社會科學的文科類課程開設課程,理工科類課程占比達到63%。其次,經典研讀類課程作為B大學通識教育課程精心規劃的精品課,目前卻仍只覆蓋文科大類,沒有能夠輻射到理工科。目前在不同的學生群中開設的課程與通識教育目標之間對應關系仍不夠清晰,通識課程體系還需進一步從頂層規劃調整。最后,為了豐富學校通識課的種類,通識課程數量急劇增加,這也導致了課程質量參差不齊,課程出現“泛水化”傾向。

總體來講,B大學的通識教育仍存在范圍不夠廣、缺乏組織機構、課程分布及質量有待進一步提升等問題,需要進一步改進。

三? B大學通識教育未來方向的思考

經過20多年的探索,B大學形成了三段式通識教育體系,針對B大學在通識教育改革過程中面臨的困境,我們有如下設想對現有體系進行升級。

(一)? 提高對通識教育的認知,全校范圍內達成共識

陳向明[10]認為,通識教育中的“通”是貫通,能夠從比較開闊的、跨學科的視角去思考。B大學在通識教育的探索過程中的經驗表明,通識教育不是專業教育的補充,通識教育更像是專業教育的延伸,通識教育是以專業教育為基礎的,通識課程如果沒有專業課程作為基礎,就不可能達到所需要的深度。B大學通過通識教育與專業教育融合,為學生打下堅實的文理工科知識基礎,構建多學科知識結構,促進學生形成跨學科的思維方式,開闊的學術視野,使其具備跨領域的合作能力與領導能力。此外,書院制建設是一個龐大的系統工程,需要進一步地思考目前的書院制與通識教育的關系。一方面,在目前專業相近背景學生隸屬同一書院的實際情況下,思考如何擴大不同專業背景學生物理空間上的接觸,為不同專業背景學生學科思維碰撞提供條件;另一方面,對現存的書院育人項目進行升級改造,認真思考目前每一個書院的育人項目,在某一個或者某幾個項目中通過目標導向的項目設計提升學生的綜合素養,而不是盲目擴張項目,只重數量不重質量。

(二)? 推進有組織的通識教育,加強學術與行政協同合作

通識教育組織需要兼具學術和行政雙重職能,統籌規劃全校通識教育的建設,加強學術與行政的融合,形成互相支撐的工作模式。通識教育組織的職責需要具備學校通識教育規劃、研究、課程設計和課程質量保障等職能。在組織設置上變“兼職人員”為“專職人員”,促進課程由“散亂無序”向“有序進階”轉變。

(三)? 升級“通專融合”的本科分階段知識、能力進階課程體系

目前的通識教育以低年級為主,貫穿本科全學段,但是主要集中在大類培養階段。我們需要進一步升級通識教育課程體系,擴大通識教育在B大學育人目標中的支撐作用。其次,需要加強文科類通識課程在通識課程中的比重,擴大經典課程上課學生范圍。再次,從用人單位對B大學畢業生能力評價入手,在課程設置上加強學生“短板”的培養,如用人單位對認為B大學畢業生在溝通能力、批判性思維等方面可以加強,課程設置上可以增加寫作類課程,在大類通識培養階段培養學生的基本溝通與書面表達能力,在專業基礎培養階段培養基礎的學術寫作能力,在研究能力培養階段強化學術寫作能力。

四? 結束語

B大學通識教育的探索與國家高等教育改革是同步的,經過多年建設,B大學建立起分階段通識教育體系,在大類通識培養階段培養學生基本科學研究思維,在專業基礎培養階段培養學生跨學科的思維方式,在研究能力培養階段培養學生科學交叉研究能力。已經初步完成了通識教育培養體系設立,但是相較于其他高校,仍存在發展滯后的缺點,今后將通過建立實體組織并通過其進行通識教育系統規劃,延續理工科優勢,加強文科通識教育等變革,進一步升級B大學通識教育。

參考文獻:

[1] 劉獻君,吳洪富.人才培養模式改革的內涵、制約與出路[J].中國高等教育,2009(12):10-13.

[2] 王洪才,解德渤.中國通識教育20年:進展、困境與出路[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2015(6):21-28.

[3] 周谷平,張麗.我國大學通識教育的回顧與展望[J].教育研究,2019,40(3):107-116.

[4] 尹麗君.通識教育的文化透視[D].太原:山西大學,2011.

[5] 夏禹龍,劉吉,馮之浚,等.學科綜合化和通才教育[J].教育研究,1981(5):34-39.

[6] 吳靖.美國研究型大學通識教育理論的歷史分析、比較及其啟示——以哈佛大學為例[J].東華大學學報(社會科學版),2011, 11(2):88-92,97.

[7] 閻光才.關于本科通識教育的林林總總[J].中國高教研究,2021(12):12-17,56.

[8] 苑健,雷慶.美國高校工程專業溝通能力課程設置的兩種方式比較研究——以普渡大學和麻省理工學院為例[J].中國高教研究,2023,354(2):89-95.

[9] 侯召響.大類招生模式對大學生發展的影響淺析[J].科技風,2020(18):281-282.

[10] 陳向明.對通識教育有關概念的辨析[J].高等教育研究,2006,27(3):64-68.

[11] 陸一,楊曈.高教大眾化視野下中國大學通識教育發展的理論分析[J].清華大學教育研究,2020,41(4):36-46,67.

[12] 鐘華.北航發布人才行動計劃“白皮書”(2012年9月12日)[N].中國科學報,2012-09-12(6).

[13] 趙菊梅.傳統與變革:我國本科院校大類招生培養模式與分類體系[J].現代教育管理,2020(8):43-52.

[14] 北京航空航天大學通識教育課程建設委員會.北京航空航天大學通識教育白皮書[M].北京:北京大學出版社,2015.

[15] 劉科生,陳偉東,孫澤斌.基于專業大類開展通識教育的特色書院制實踐與思考——以北京航空航天大學士諤書院為例[J].中國多媒體與網絡教學學報(電子版),2019(1S):83-84.

[16] 徐嵐.我國高等院校合并的經濟分析[J].理論月刊,2003(9):143-146,151.

[17] 趙婷婷,秦己媛.大類模式:我國研究型大學本土專業教育模式改革探索[J].蘇州大學學報(教育科學版),2021,9(1):9-18.

[18] 孫華,徐思南.榮譽教育與通識教育:精英教育的分野和超越[J].現代大學教育,2023,39(1):17-27.