構建立體化育人模式:新課標背景下小學國學經典誦讀實踐新探索

閭琳

【摘要】《義務教育語文課程標準(2022年版)》中將“文化自信”放在了語文課程培養的核心素養的首位,明確要求學生要認同中華文化,對中華文化的生命力有堅定信心。國學經典作為中華傳統文化的典范性著作,具有深遠價值。本文從課程編制、課堂落地、評價反饋三個方面,對新課標背景下小學國學經典誦讀策略進行了一系列新探索。

【關鍵詞】新課標;小學語文;國學經典;立體化誦讀

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱新課標)在課程目標、課程內容、學業質量、課程實施等處都提到了“誦讀”,課程內容“三種文化”之首即中華優秀傳統文化。國學經典作為中華傳統文化的典范著作,涵蓋了中國古代歷史、政治、哲學、地理、經濟、書畫、音律等,是經過歷史沉淀的文化精品。小學生通過誦讀國學經典,能在語言實踐中逐漸提高語言能力、思維能力,涵養高雅情趣,形成感受美、發現美和運用語言文字表現美、創造美的能力,不斷積淀文化底蘊,更好地感悟生命成長。

一、小學國學經典誦讀現狀

在針對小學生課內外國學經典誦讀情況的前置性問卷調查中,江蘇省泰州市鳳凰小學國學經典課程課題組發現存在以下五點問題:學生接觸國學的內容偏少,除了語文書中的篇目,很少有其他拓展內容;每天都堅持進行國學誦讀的學生非常少,只占調查學生總人數的9%;大部分學生對國學感興趣,但是在國學學習中最大的障礙就是“不了解國學誦讀的內容大意”“誦讀后記不住,很快就忘了”;大部分孩子對學習國學的好處了解尚淺,學習方式也較單一,不能感受國學深層次的魅力;國學經典教學未能將新課標中基礎性學習任務群“語言文字積累與梳理”、發展性學習任務群“文學閱讀與創意表達”任務真正落實,誦讀缺乏生活化、情境化、主題化和跨學科項目化實踐,主動學習、多樣學習的人數非常少。

針對以上現狀,課題組深入研究新課程標準,從課程編制、課堂落地、評價反饋三個方面探索新課標背景下小學國學經典誦讀實踐,提出了“立體化”誦讀實踐新探索,取得了一定的成效。

二、小學國學經典誦讀策略

(一)課程編制“立體化”

1.國家課程以“大單元”重整合

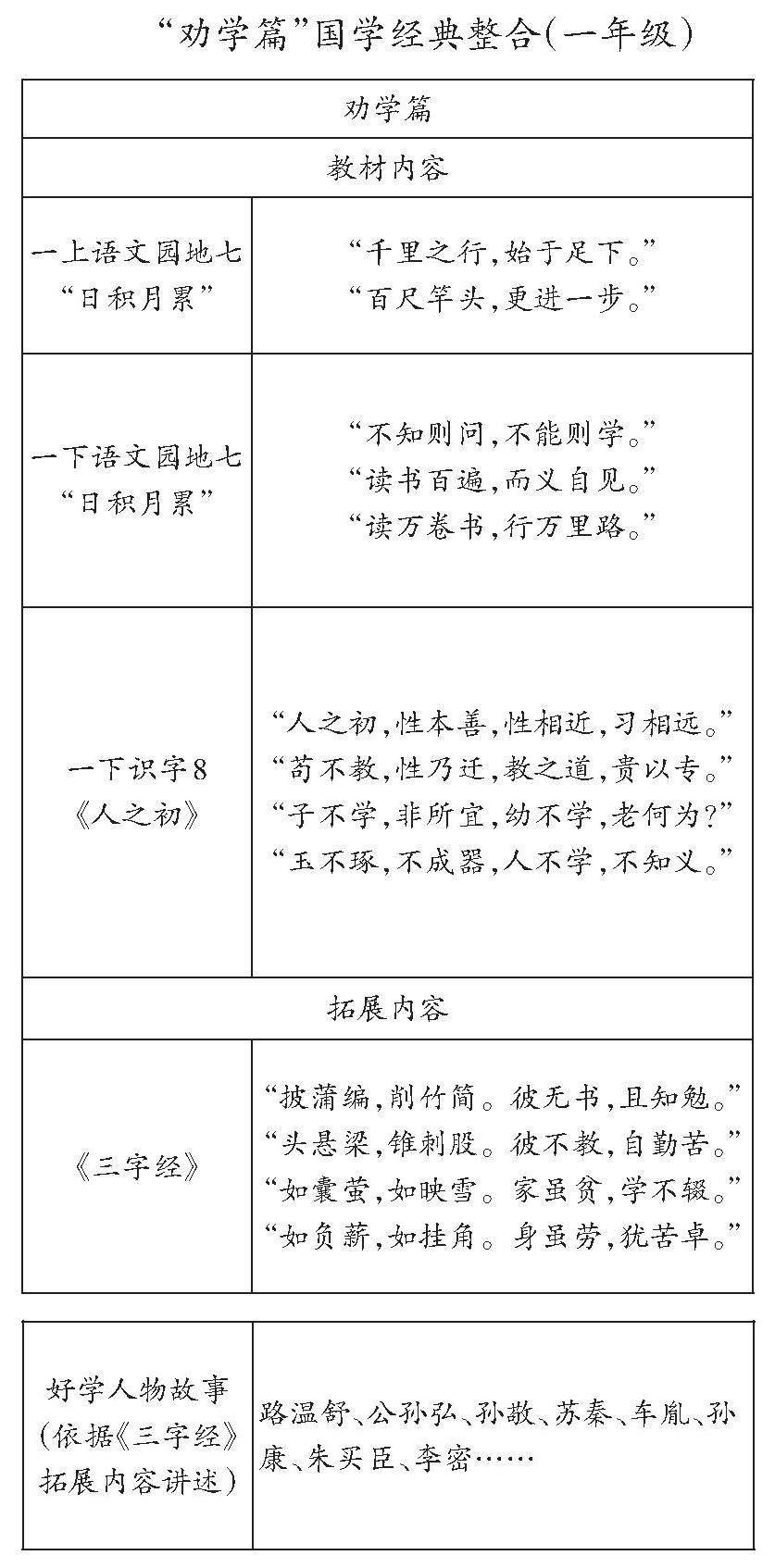

我們針對國家課程中的國學經典內容,以主題為單元進行重整,突破單篇教學的局限性,在語文課程的實施過程中實現點與點之間的串聯和延伸。以統編版小學《語文》一年級(下冊)的《人之初》為例,教材編者選取了《三字經》中的片段,都是與“勸學”有關的內容。實際教學中,一方面,把一年級教材中涉及 “勸學”的內容加以整合;另一方面,選取《三字經》中的其他相關片段,講述古人的好學故事。同主題的環形整合,同本書的深度拓展,使國家課程實現重整,便于學生形成系統化的學習認知,落實新課標大單元主題教學任務。

“勸學篇”國學經典整合(一年級)

2.地方課程以“真情境”促合作

新課標強調要創設真實而富有意義的學習情境,凸顯語文學習的實踐性。國學經典誦讀更需要利用無處不在的學習資源和實踐機會,建設開放的學習空間。課題組依托地方資源——北宋教育家胡瑗的講學舊址安定書院,打通學校“梧桐書院”和“安定書院”的交流通道,營造濃厚的國學氛圍,實現國學經典的古今對話:打造“兒童國學體驗館”,學生穿傳統服飾,誦國學經典,在歷史沉淀的濃郁氛圍中,體會國學的魅力;在院內舉辦“入學儀式”“成長儀式”,讓學生浸染書院濃郁的儒風學氣;每學期開設“國學專家講壇”,邀請專家為學生們講解國學經典,將古老學堂的悠長韻味同與時俱進的現代教育相結合,實現國學精神的代代流傳。

3.校本課程以“項目式”展實踐

新課標拓展性學習任務群“跨學科學習”旨在引導學生在實踐活動中,聯結課堂內容、學校內外,拓寬學習和運用領域,綜合運用多學科知識提升解決問題的能力,提高語言文字運用能力。小學國學經典誦讀“項目式”實踐,讓學生樂在其中。

我們進行了如下探索:第一,充分利用校園資源,營造國學學習氛圍。除“梧桐書院”外,“誠信書屋”、班級圖書角等都成為學生國學經典校本學習基地。依托學校的“果樹園課程”,學生開展了“桃李杏春風一家”的國學課程項目式學習,賞花、吟詩、嘗果實,真正做到國學的生活化、實踐化。第二,學期規劃引領實踐。在學期初,各年級就制訂了國學經典課程學期學習規劃,該規劃的制訂團隊不僅僅由語文教師組成,還邀請了各學科、各學段的優秀教師,依據國家課程標準,充分利用地方課程和校本課程資源,努力將國學課程的學習變為跨學科、生活化的項目式實踐課程。如年級課程“秋賦”,五六年級學生圍繞“我言秋日勝春朝”開啟項目式學習,將秋日與春日的校園、公園、田園進行比對,用詩文、情景劇、圖畫、音樂、科學觀察報告等形式,賦予國學經典新的生命和活力。第三,多層次、多樣化國學校本課程,滿足學生的各類學習要求。學校制訂了“1+1+X”的國學課程立體化學習模式,這里的兩個“1”指的是每天一誦讀,每周一節課,而“X”則是指向學生個性化的每生一選修,學生依據自身興趣和發展要求,選擇適合的國學課程,在喜歡的課程里精耕細作。

(二)課堂落地“立體化”

1.課堂實施時間立體化

國學經典誦讀充分利用學生的碎片化時間,在不影響學校其他課程開展的基礎上,保質又保量完成國學學習。晨誦,開啟詩意的一天,吟誦經典,品讀韻味;午讀,或講授,或分享,或討論,理解晨誦篇目的意蘊。課內和課外的誦讀時間也是彈性化的。課內,每周一節的國學課,教師既可以預留出一整節課的時間進行教學,也可以把時間均勻分配到每天的語文教學和延時服務中,依據每位教師的教學風格和各班學生的學習進度決定具體時間規劃。課外,學生依據個人的學習能力選定國學經典誦讀內容,自主制訂計劃,安排學習時間,以一周為單位完成誦讀計劃。

2.課堂呈現形式立體化

新課標背景下的國學課堂已經不僅僅局限于語文課堂,而是打通各個學科間的壁壘,大膽拓展國學課堂呈現形式,形成誦、寫、繪、講、演等多樣呈現的國學立體化學習樣態。

誦——國學經典學習的基礎。教師重技巧引導,學生重吟誦實踐。古今音義演變、平仄的起伏、韻腳的變化都是國學經典吟詠中需要關注的重點。創新吟誦形式,節奏樂器的使用、流行歌曲的加入都可以讓經典吟誦煥發新的生機。

寫——古今碰撞的關鍵形式。關注經典故事改寫,引導學生在改寫的過程中結合寫作背景和作者生平理解文本,要求內容符合原文本義,不篡改;語言清楚明白,描寫具體生動;想象要合情合理,凸顯個體創意。

繪——經典文字與美術的交融。將國學經典與美術創作融通,用畫筆賦予詩歌新的生命。詩配畫主要應用于畫面感強的詩歌,“大漠孤煙直”的蒼茫廣闊、“一枝紅杏出墻來”的春意盎然,在學生的畫筆下生動呈現。繪本創作改編,主要應用于情節性強的文本。《三字經》小故事、《論語》今用等都是很好的改編素材,可以參考相關主題繪本進行模仿,讓學生在人物情節的刻畫中加深對文本的理解。

講、演——童聲里的國學傳播。手勢舞、配樂吟唱、故事表演等多樣化的講演形式給這些古老的文字賦予了靈動的氣息。高年級學生講給低年級學生聽,學得深的學生講給學得淺的學生聽,形成國學傳播的學習共同體。

3.課外拓展延伸立體化

國學經典中有很多關于道德品行、修身養性的內容,如《三字經》《弟子規》《千字文》等。課題組踐行新課標理念,創新探索,將這些內容與學校品德提升項目“21天行動計劃”相結合,使國學經典的學習融入現實生活,賦予國學經典新的生命力。誦讀這些內容,不但能拓展學生的知識面,提高其人文素養,還能激發學生的愛國主義情感,陶冶他們的情操和審美情趣,全面提高整體素質。很多要培養的好習慣都可在誦讀的國學經典中找到相對應的內容,真正做到知行合一。

(三)評價反饋“立體化”

1.增值性評價:推動學習

增值性評價不拘泥于單一的評價主體或評價形式,參與主體可以是教師、學生、家長;評價形式可以是口頭評價,也可以是書面評價。增值性評價要注意遵循以下幾點原則:激勵性原則,評價的內容要以學生的誦讀目標和原有的誦讀水平為依據,以鼓勵為主;具體性原則,誦讀時間、誦讀態度、誦讀習慣等都需要有針對性地評價;即時性原則,增值性評價的周期可以較短,甚至當堂評價、當天評價,給學生提供第一手的反饋信息。

2.成果性評價:評定水平

國學經典誦讀的學習成果可以有幾類等級評定方式:書面測驗類,這類檢測適用于共讀篇目的測驗,便于教師對學生的課外閱讀情況進行量化處理;等級考核類,將各年級必背篇目定為基本等級,在此基礎上推薦拓展國學經典篇目,鼓勵學生多積累,依據積累數量和難度分別評定為不同的等級;綜合考核類,學生自行選定的立體化誦讀課程,如繪畫、改編等都屬于綜合考核范圍,綜合評定既有量性評價,又有質性評價,量性評價主要以各課程的具體學習目標為依據,質性評價則由課程參與成員(教師、學生、家長等)進行描述性評價。

3.學習式評價:學會自省

誦讀的最終目的是讓學生養成讀國學經典的習慣,從國學經典中汲取精神力量。在學期初,教師會帶領學生編制屬于自己的《國學誦讀手冊》,這本手冊里既有必讀的目標和檢測結果記錄,又有大片的空白留給學生自由發揮。在這片國學誦讀“自留地”里,學生可以像做“手賬日記”一樣隨心所欲,抄錄自己喜歡的詩詞名篇,剪貼有意思的國學經典頭像,繪制屬于自己的國學誦讀導圖……每月的誦讀總結會上,精彩紛呈的手冊展示成為最熱鬧的環節,同學們交換手冊,互相評價,在互助和自省中實現國學的交流。

三、小學國學經典誦讀效果

從學生的后置性問卷調查中,我們驚喜地發現,新課標背景下的立體化誦讀實踐新探索,讓學生在國學學習過程中的興趣更濃厚,收獲也更顯著。綜合學生的評價反饋和問卷調查結果,學生在文化自信、語言運用、思維能力和審美創造四個方面都有不少收獲:學生在熟讀甚至會背誦《三字經》《論語》等經典后,識字量大幅度提高,這能幫助他們在寫作、發言時出口成章、引經據典;國學經典的誦讀還能幫助學生逐漸形成凝神靜氣、善思善問、樂于分享的良好讀書習慣,從而提高學習效率,提升誦讀質量;學生學會了國學經典深閱讀的方法,能有效遷移,自主閱讀不同的經典國學作品;在誦讀實踐中,學生通過表演、繪畫等不同的方式表達對國學經典內涵的理解,在深入感悟文本的同時欣賞美、創造美;學生借助語言文字深閱讀,理解并認同中華文化,養成仁愛孝悌、謙和好禮、修身律己、篤實寬厚等良好習慣,生活品位和人生內涵都在更高的起點上邁步。

注:本文系江蘇省教育科學“十三五”規劃重點課題“小學國學經典立體化誦讀實踐研究”的后續研究成果。

(作者單位:江蘇省泰州市鳳凰小學)