關注知識屬性的化學知識結構化教學

全國教育科學規劃教育部重點課題“導向深度學習的知識結構化循證課例及行動路徑研究”(課題批準號:DHA220503)階段性研究成果。

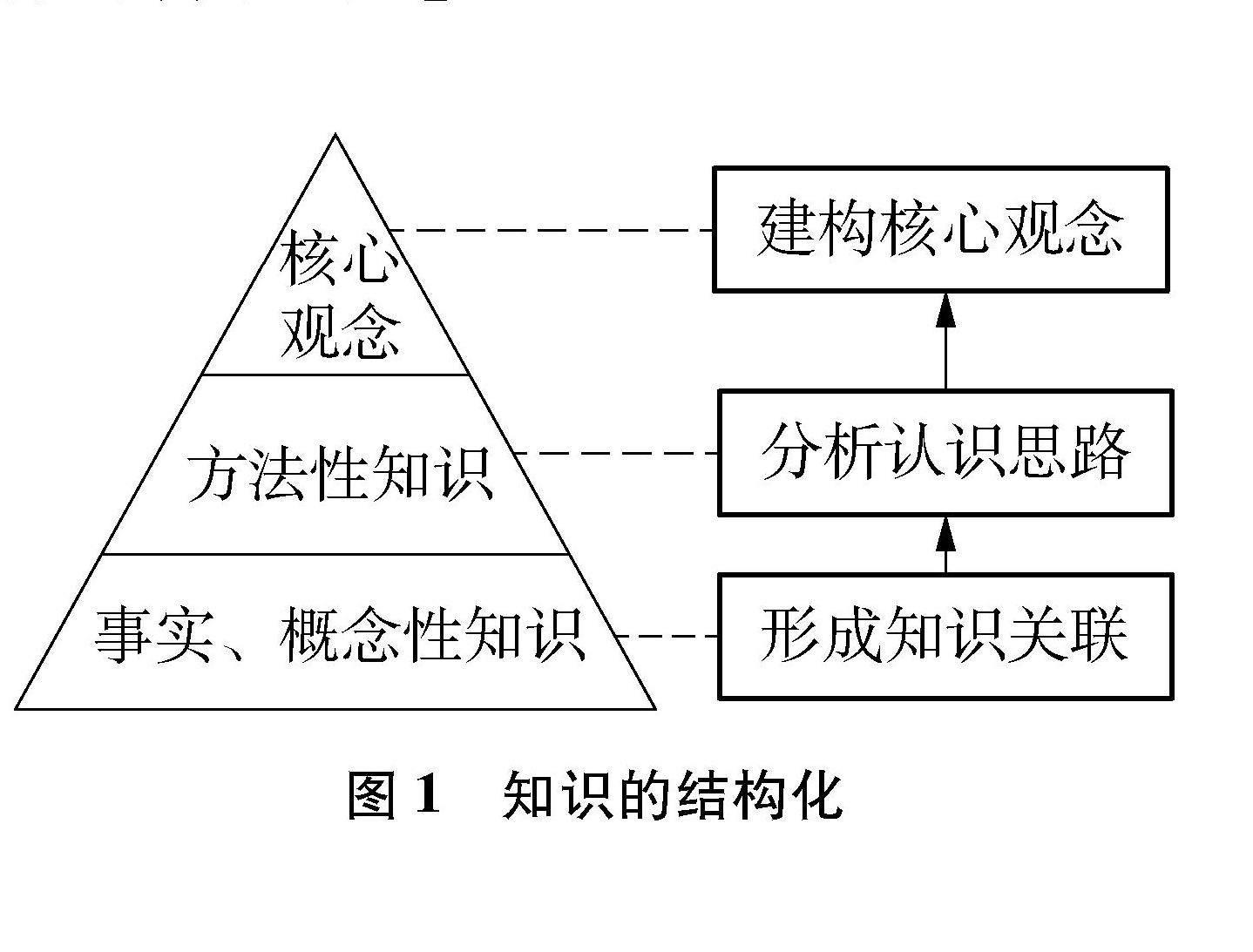

摘要:? 知識是有結構的,導向知識結構化的教學,其目標是使事實、概念性知識到方法性知識再到核心觀念的發展,以知識結構化促進知識轉化為能力和素養;知識具有多維屬性,關注知識的多維屬性,有助于理解知識的學科本質及其隱含的方法、核心觀念,關注知識屬性的化學教學有利于實現知識的結構化。

關鍵詞: 知識結構; 知識屬性; 化學教學

文章編號: 10056629(2024)04000306

中圖分類號: G633.8

文獻標識碼: B

1? 知識結構化概述

從形成來看,知識是通過主客體的相互作用產生的,是客觀事物的特征與關聯在人腦中的能動反映,雖然知識來源于客觀存在的事物,是對客觀事物的反映,但知識并不是客觀事物本身,而是客觀事物在人腦中的主觀映像,具有主觀性[1]。從組成要素來看,知識是由一系列相互聯系的基本概念、命題和推理形式組合成一個整體上完整的,系統內部自足的,要素間相互聯系的,能夠反映對象的本質、屬性、功能、結構及其內外聯系規律的系統,具有嚴謹、穩定的結構。知識是有結構的,從不同的向度剖析,知識可具有內在結構、關聯結構、發展結構等[2],本文主要從知識的發展結構維度討論知識的結構化問題。

從知識創生和發展來看,人類首先創生的是描述物質、事件的事實或概念性知識;在此基礎上運用人類的反思、總結的意識和能力,創生出指導知識運用于生產勞動的思想、思維和方法,形成了方法性知識,知識的形態發生了第一次飛躍;進一步回顧思想、思維和方法創生的過程,將知識又升華為具有統攝意義的核心觀念,知識的形態完成了第二次飛躍[3],這便是知識的發展結構,可簡單用圖1來表示。本文討論的知識結構化,就是要讓事實或概念性知識發展為方法性知識,最終升華為核心觀念。《普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)》指出,教學內容結構化主要有三種形式:知識的結構化、認識思路的結構化和核心觀念的結構化[4]。課標關于教學內容結構化的組織有利于圖1所示的知識結構的形成,即通過形成事實、概念性知識關聯、分析認知思路和建構核心觀念三個途徑促進知識的結構化:事實、概念性知識在沒有經過加工、整理之前,是零散、孤立的知識點,在知識結構化的進程中,要分析事實、概念性知識之間的邏輯聯系,形成知識間相互關聯的體系;分析事實、概念性知識體系中隱含的認識思路、方法,提取出方法性知識;在反思、探尋知識關聯體系及認識思路的本質和規律的過程中,建構具有統攝意義的核心觀念。

2? 知識的內在屬性及其教學啟示

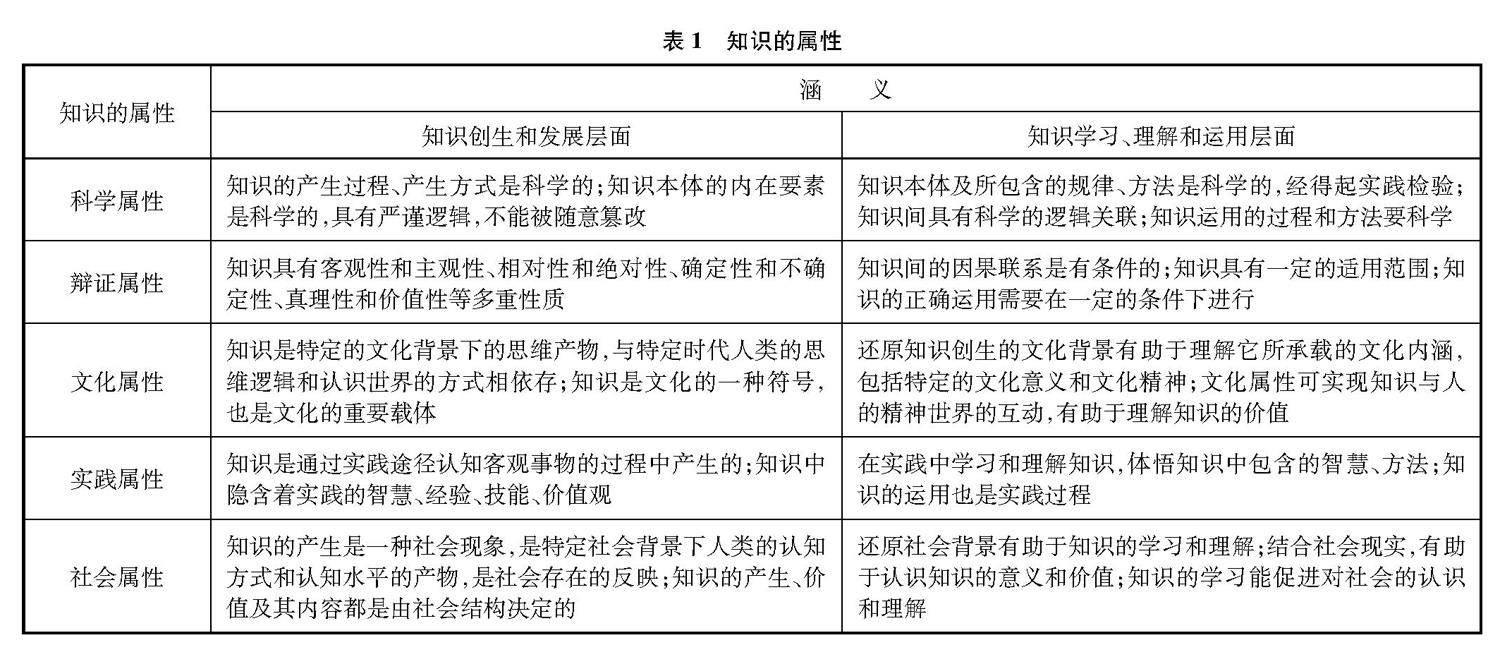

知識是人類的文化存在形式,是人類社會發展的智慧結晶。知識在創生和發展中,需要滿足特定的條件,經過特定的過程,這使得知識具有一定的屬性[5](表1)。知識的科學、辯證、文化、實踐及社會屬性揭示了知識創生和發展過程的條件、方式,以及知識學習、理解和運用的意義、價值。認識知識的多維屬性,并在教學中關注和表達知識的多維屬性,是實現知識育人價值、轉識成慧的關鍵,對學校學科知識的教學具有一定的啟示。

知識具有文化、社會屬性,教學要關注知識創生和發展的文化、社會背景。知識是人類文化的結晶,其創生、發展都依附于一定的文化背景,是社會存在的客觀反映,與社會性質有密切聯系,受社會生產力制約。在教學中要有意識地還原所教授知識的自然文化、社會歷史背景,便于學生理解和掌握相關知識,避免因生活經歷、文化背景、社會觀念等差異對知識產生認識偏差,或者無法理解知識的意義和價值。另外,還原知識創生和發展的自然文化、社會歷史背景,有利于引導學生領悟知識在文化、社會背景下蘊含的實踐經驗、思維、方法、智慧及觀念,并運用于指導新的實踐活動,實現知識轉化為能力和素養。例如,碳酸鈉是重要的化工原料,目前,我國制堿工藝已達到世界先進水平,是全球純堿生產第一大國。這樣的背景,學生較難理解侯氏制堿法的意義和價值,自然對侯氏制堿法的原理難以產生認知興趣。教學應該還原侯氏制堿法的研發背景:(1)近100年前,我國不具備自主制堿的條件,只能依賴進口。第一次世界大戰后,進口純堿的道路被阻斷,洋堿公司囤積居奇,堿價暴漲,國內的化工生產無法維續。(2)英法德美等國家為壟斷制堿技術,購買索爾維制堿法專利,成立了工會,設計圖只向會員國公開,對外絕對保守秘密。(3)侯德榜探索制堿法時期,氨氣的生產效率還很低;制堿廠址為內陸四川,NaCl匱乏,所用NaCl來自井鹽。通過補充這些背景,侯氏制堿法的重大歷史意義及其與索爾維制堿法相比的優越性就不難理解,還能激發學生主動探索侯氏制堿法原理的興趣。與此同時,還能增強學生的民族自豪感,以侯德榜為榜樣,樹立用化學知識服務社會的責任擔當。

知識具有科學、辯證、實踐屬性,教學要體現學生的主體性,在實踐活動中科學、辯證地建構知識。教學要以科學探究、問題解決、實踐調查等實踐活動為載體,引導學生以科學探索、務實求真的精神態度完成知識的主動建構;學生在學習中不可把知識當作定論而全盤接受,應在批判、質疑、探究中科學地理解知識的構成要素、內部邏輯,進而掌握知識的本質。例如,在氧化還原本質的學習中,教師不應直接講解氧化還原反應本質并要求學生機械記憶、被動接受。教學中可先做Fe|CuSO4(aq)|Cu原電池實驗,觀察電極反應和電流表現象,探究氧化還原與化合價升降、電子得失之間的聯系,從宏觀現象到微觀本質,認識氧化還原反應。這樣的教學,采用科學探究為主的實踐活動讓學生經歷論證與推理、辨析與比較等過程,科學、辯證地完成了氧化還原本質的建構。

3? 知識屬性與知識結構化的關聯

知識要實現圖1的結構化目標,關鍵要關注以下幾點:(1)要清晰認識事實、概念性知識本體,即科學、辯證地掌握事實、概念性知識的內在邏輯,分析事實、概念性知識之間存在的從屬、并列、交叉、衍生等關系。(2)要深入探尋事實、概念性知識所包含或衍生的思路、方法,并以一定的邏輯將認識思路、方法呈現出來。(3)要體悟知識的意義、價值,在概括、歸納的基礎上,提煉出具有統攝性的核心觀念。不難發現,這三點與知識屬性之間存在緊密聯系,具體如下:

知識的科學、辯證屬性強調的是知識創生和發展過程是科學、辯證的,知識的學習、理解和運用也要科學、合理,關注使用的邊界和條件。關注知識的科學、辯證屬性,就是要科學地、發展地、辯證地看待事實、概念性知識本體,以及知識之間存在的從屬、并列、交叉、衍生等關系,促進知識關聯網絡的形成。

知識的文化、社會屬性表明知識的創生過程與文化、社會背景相依存,關注知識背后的自然文化、社會歷史條件,有助于準確理解事實、概念性知識的內涵。另外,知識的實踐屬性表明,知識包含著實踐的經驗、方法和思維,關注知識的文化、社會、實踐屬性,有利于理解事實、概念性知識的內涵,并進一步領悟事實、概念性知識中包含的認識思路和方法,使事實、概念性知識發展為方法性知識。

知識的科學、辯證屬性強調在知識的學習和理解時要深入到知識的學科本質上,對事物的認識過程要科學、辯證,厘清認識思路和方法的使用條件和邊界;知識的實踐、社會屬性強調知識的學習和理解要結合生活生產實際,理解知識的意義、價值。對知識的本質理解、對認識思路和方法辯證認識以及知識的意義、價值提取和感悟,有利于從物質變化的本質及認識事物的過程中剝離出更高級別的具有統攝意義的核心觀念。

因此,教學中關注知識多維屬性的教學,有利于理解事實、概念性知識本體,并梳理知識關聯體系,分析知識蘊含的認識思路,形成方法性知識,并建構核心觀念,最終形成知識的結構化。

4? 關注知識屬性,促進知識結構化

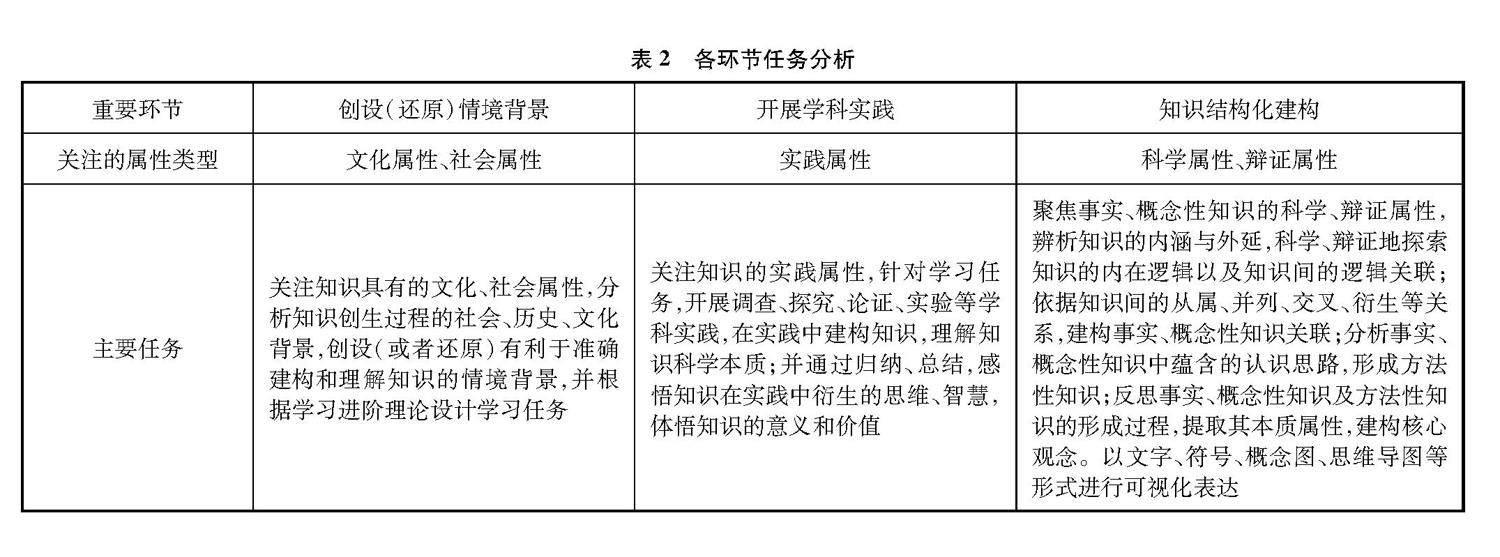

知識具有多維屬性,知識在一定的文化、社會背景下創生,而知識的理解具有主觀性,從這個角度來看,教學應該還原知識創生的背景,即創設(還原)有利于知識建構、理解的情境任務,使學生對知識的理解科學、準確;知識具有實踐屬性,是人們在特定背景下的生產生活等實踐活動中創生而來的,從這個角度來說,教學應該關注實踐過程,在實踐中建構、理解知識,即要開展有利于知識建構、理解的學科實踐;對已獲得的事實、概念性知識的關聯加工、分析認識思路形成方法性知識、建構核心觀念等需要關注知識的科學、辯證屬性,科學、辯證地審視知識的內涵、外延,分析知識間的從屬、并列、交叉、衍生等關系,使零散的知識間形成嚴謹、科學、系統的關聯[6],進而將事實、概念性知識發展為方法性知識,最后提升為核心觀念。關注知識屬性的知識結構化教學主要包含“創設(還原)情境背景”“開展學科實踐”“知識結構化建構”三個重要環節,各環節的主要任務如表2。

在知識結構化的教學中,要關注知識的社會和文化屬性,創設或者還原知識創生背景,提升知識的內涵理解;關注知識的實踐屬性,在學科實踐中建構和理解知識,感悟知識在實踐中衍生的思維、方法和觀念,促進教學方式的變革;關注知識的科學和辯證屬性,分析事實、概念性知識間的邏輯關聯,分析歸納知識蘊含的認識思路,形成方法性知識,最終建構出核心觀念。

4.1? 關注知識的社會、文化屬性,創設(還原)情境背景

知識是在特定歷史、社會背景下的生產實踐中創生的,具有文化、社會屬性。學習者對知識的理解都會帶有主觀性,個體因認知水平、經驗背景、生活環境不同,知識符號的主觀理解與知識符號真實蘊含的客觀本質、規律可能存在差異,這不僅會影響知識的準確理解與表達,還會影響知識所內隱的思維、方法、觀念的提取,導致知識間錯誤關聯的產生,知識結構也就無法正確地形成。在教學情境創設時,教師要關注知識的社會、文化屬性,特別是對脫離文化、社會、歷史背景,學生會產生認知偏差或者無法理解的知識,要創設適切的情境,讓學生穿越時空,置身于特定的歷史、文化、社會背景下,理解知識的創生和發展,直抵知識的意義內核,精準把握知識的內涵與外延,理解知識背后蘊含的思想、方法。例如,在氧化還原教學中,不少教師從“得失氧判斷氧化、還原”導入,然后從電子轉移視角深入學習氧化還原本質。這樣的教學脫離了文化、社會背景,學生容易理解為:得、失氧角度認識氧化、還原反應的觀點片面,因此被推翻,該觀點沒有價值,應該摒棄。其實不然,教學設計時,可以氧化還原理論發展史為情境,還原各氧化還原理論產生的社會、文化和歷史背景:(1)拉瓦錫敢于挑戰權威,18世紀末,以定量的化學實驗為基礎,推翻統治長達百年之久的燃素說,提出了氧化學說,將物質與氧化合的反應稱為氧化反應,含氧物質失去氧的反應稱為還原反應。(2)19世紀,化合價概念提出后,化學家重新分析化學反應,發現以往定義的氧化還原反應中都有元素的化合價發生了升降。1880年,美國化學家奧蒂斯·科·約翰遜把化合價升高的反應稱為氧化反應,化合價降低的反應稱為還原反應,并概括性地提出反應前后有元素的化合價發生升降的一類反應都是氧化還原反應。(3)20世紀初,電子學說提出后,化學反應按是否得失電子分成氧化還原反應和非氧化還原反應。在此情境下,可設計“任務1:得失氧認識氧化、還原反應”“任務2:認識氧化還原反應的本質”“任務3:氧化還原反應的科學表征”三個遞進的學習任務。其中,任務1和2是理解知識的本質,任務3是要理解氧化還原中反應物、產物及反應類型的分類,并能科學地、本原地認識和表征陌生的氧化還原反應。

4.2? 關注知識的實踐屬性,在學科實踐中建構和理解知識

知識來源于實踐,其價值是運用于實踐,知識的實踐等屬性指導我們,要從傳統講知識、背知識的教學形式轉向在適切、真實情境背景下的“做中學”“用中學”形式,即在一定的情境背景中,組織學生進行調查、探究、論證、實驗等學科實踐活動,引導學生建構、理解知識,并運用知識去分析、解決具體的問題,探索、迭代問題的分析和解決方案,一次次厘清知識的科學本質。在問題解決過程中,領悟運用知識的思維、方法。例如在還原氧化還原概念的發展歷史背景下,可以設計如表3所示的化學實踐活動,在活動中促進學生理解知識的科學本質,并領悟氧化還原知識運用于化學問題解決的思路方法。

4.3? 關注知識的科學、辯證屬性,促進知識結構化建構

知識結構建構的過程中,要引導學生復盤學科實踐的全過程,在歸納與論證、辨析與比較、分類與概括等活動中,建構知識的結構。在復盤實踐過程中,重新審視知識的科學、辯證屬性,認識事實、概念性知識間的邏輯關聯,分析新知識和已有知識之間的區別、聯系,把新知識和相似的、相近的、相關的、相對的甚至相反的知識區別開來,使事實、概念性知識形成關聯的體系;感悟知識運用過程,總結知識科學運用的思路、方法,科學、辯證地歸納思路、方法的使用程序、邊界和條件,形成認識思路,促進方法性知識的形成;對物質及其變化的本質以及科學認識物質及其變化的過程進一步抽象,提煉出具有統攝性的化學核心觀念。建構的知識結構要用文字、符號、概念圖、思維導圖等可視化工具進行表征,以便診斷知識結構的正誤及結構化水平。例如,在完成氧化還原基礎知識的學習后,可以引導學生重新審視氧化還原相關概念的科學屬性、辯證屬性,形成知識關聯。在經歷氧化還原本質的相關探究實踐活動后,引導學生復盤認識氧化還原反應的重點環節,分析和歸納氧化還原相關認識思路。最后,引導學生將氧化還原相關概念以及認識思路、方法以可視化形式呈現出來(圖2),并判斷學生知識結構的正誤及知識結構化水平。在完成氧化還原、元素化合物、原子結構、周期律等知識的學習后,要重新科學、辯證地回顧物質及其變化的本質,對科學認識過程進一步抽象、提煉,引導學生形成“結構決定性質,性質反映結構”等對化學學科整體理解具有統攝作用的核心觀念。

參考文獻:

[1]馮忠良, 伍新春, 姚梅林, 王健敏. 教育心理學[M]. 北京: 人民教育出版社, 2004: 290.

[2][3]鄒國華, 童文昭, 楊梓生. 讓深度學習發生: 知識結構的視域[J]. 化學教學, 2023, (5): 25~30.

[4]中華人民共和國教育部制定. 普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 70.

[5]郭元祥, 吳宏. 論課程知識的本質屬性及其教學表達[J]. 課程·教材·教法, 2018, 38(8): 43~49.

[6]鄒國華. 導向結構化的教學單元進階設計——以“氧化還原”教學單元為例[J]. 教學月刊·中學版(教學參考), 2023, (11): 13~17.