基于高階思維的高中語文大概念教學

楊二寧

摘要:高階思維是指向分析與解決問題根本方法的思維,是具有專家那樣智慧的思維。大概念教學是高效教學與培養高階思維的教學。大概念思想下的教學設計要落實好單元的學習任務,要有助于學生高階思維能力的提升,有助于學科核心素養的形成。

關鍵詞:高階思維;大概念;高中語文;核心素養

新課程改革提出要培養學生的高階思維,引導學生像專家那樣思考問題與解決問題。大概念教學就是培養學生高階思維的重要教學方式。格蘭特·維金斯在《追求理解的教學設計》中指出“大概念是學科的核心”。“大概念”能夠聚合知識,揭示問題本質,具有遷移特點,有助于核心素養的培育;是反映專家思維方式的觀念、論題與方法,與探究學習密切相關。運用大概念的過程就是從抽象到具體,從整體到個體的演繹推理過程[1]。大概念教學能夠增強語文教學的學術性,提升語文課堂教學的高效性,培養學習者的思維品質與思維素養。

一、大概念的提取路徑

高階思維更多地指向抽象的概念思維,是運用嚴謹的邏輯思維進行居高臨下式的推理,是理性為主的思維。大概念教學也具備這些典型特征。大概念從形式上包括對象及對其本質的認知等部分,常常表現為對某個重要問題根本屬性與典型特點的深刻認知。大概念的提取要圍繞單元學習任務群,基于單元主題,同時要具有上位的學術視角。從對某個文本的分析,再到對單元全部文本的共性探究,最后提取單元共通的關于思想主題、表現手法等方面的抽象概念,屬于歸納性思維。傳統的教學就是如此,對單個文本進行條分縷析,如必修下冊第二單元,從竇娥被流氓欺侮、被污吏冤殺等情節的分析,得出社會問題造成善良百姓苦難的思想主旨;從魯侍萍被拋棄、其子女在雷雨中殞命等情節分析,得出命運與倫理等問題造成了眾多善良人不幸的思想;從哈姆萊特因父親被害、情人喪命等隱忍復仇的情節總結出由于資產階級懦弱問題造成個人與國家悲劇的結論:最后提煉出本單元所表現的都是善良正直人們遭受悲劇的主題。這樣的傳統教學對于邏輯思維能力正在形成的高中生來講,體現出低效性的特點,也不利于學科知識的結構化與學科素養體系的形成。

必修下冊第二單元包括《竇娥冤》《哈姆萊特》《雷雨》三篇劇本。本單元前置導語和課后學習提示強調的教學要點有四個方面,包括“把握悲劇意蘊,激發良知與悲憫情懷,鄙棄丑惡,追求正義”“初步認識傳統戲曲與現代戲劇的基本特征”“欣賞戲劇語言的動作性與個性化,通過編排演出等活動深入理解戲劇”“通過悲情遭遇,理解作者與社會人生,欣賞戲劇沖突、情節、人物及手法”等,分別對應語文學科“審美鑒賞與創造”“文化傳承與理解”“語言建構與運用”“思維發展與提升”這四大核心素養。本單元后置的學習任務主要是“分享對悲劇與悲劇人物的認識”“激發堅守良知、追求道義的精神;閱讀《西廂記》《琵琶記》《牡丹亭》《桃花扇》”“集體創作演出本,演出并多元評價,撰寫觀后感”“研讀劇本,重點感受人物的心理”,同樣分別對應上述語文學科四大核心素養。

本單元的學習文本都是悲劇;關于悲劇的本質,單元學習任務引用的是魯迅的經典名言:由此提煉出本單元的大概念就是“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”。第二單元教學的重點就是圍繞大概念來分析每個文本中主人公具有價值的美表現在哪里,是如何被毀滅的,文本運用什么手法來表現美及其被毀滅的。

二、大概念下的高階閱讀教學

大概念教學要注重對必備知識體系的構建,讓學習者擁有上位的視野,豐富演繹思維素養,形成高屋建瓴式的專家思維,在運用必備知識的過程中,形成學科素養和關鍵能力,有效提升高階思維能力。

必修下冊第二單元的大概念教學,為了解決大概念中有價值的東西(戲劇中的主人公)有哪些類型及其被毀滅的原因有哪些這兩個重點問題,需要建構悲劇類型知識體系,讓學習者具備專家那樣的豐富知識,為專家式的思維提供知識支撐。從題材劃分的角度來看,悲劇主要包括英雄悲劇、家庭悲劇、命運悲劇、性格悲劇、社會悲劇等五種類型。英雄悲劇大多表現正義與邪惡的較量,主人公往往出身高貴,承擔社會重任,富有自我犧牲的崇高精神,如《趙氏孤兒》等。家庭悲劇主要表現家族之間仇恨、家庭成員之間復雜的倫理關系,并且由于觀念與信仰的不同產生激烈的矛盾沖突,如莎士比亞的《羅密歐與朱麗葉》《哈姆雷特》、曹禺的《雷雨》等。命運悲劇主要表現在客觀規律制約下、在特定的歷史社會條件下,主人公雖不斷抗爭,卻無法擺脫失敗的結局,表現人在奮斗與追求過程中所遭受的摧殘與打擊,如古希臘的《俄狄浦斯王》等。性格悲劇的主人公多為陷入困境的權貴,性格有弱點,但其命運大多關系國家民族前途,身處激烈的斗爭中懷有勇氣,但往往是大毀滅結局,如《哈姆雷特》《李爾王》等。社會悲劇重在揭露各種不合理的社會現象和各種社會罪惡,具有強烈的批判精神,如關漢卿的《竇娥冤》等。

大概念教學要能夠更好地落實統編本教材的編選目的,本單元的三個劇本涉及跨文化閱讀,因此,為了更好地理解本單元的大概念“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”,也有必要建立起東西方悲劇區別的知識體系,借此對文本的思想主題和寫作手法進行深入解讀。中國古代戲曲悲劇結構多為線狀,情節有起伏,人物關系簡單明了;結尾多為浪漫想象式,為壓抑陰沉的情節增添了暖色調,寄寓了作者的同情,和帶來人物命運轉機的希望,這與中華文化崇喜尚和的特點密切相關。西方戲劇悲劇結構多為網狀,人物關系復雜,懸念多,沖突繁雜;結尾多為正義與邪惡的共同毀滅,這應與西方戲劇深受宗教影響有關(被釘上十字架受難的耶穌),顯示社會進步的艱難和對英雄的敬仰與惋惜。在語言方面,西方悲劇有大量的內心獨白;中國傳統悲劇主要是人物之間的對白,對話也多含潛臺詞(也就是言外之意)。

本單元中每個劇本的教學都要圍繞大概念“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”來設計與實施,并在與大概念相關的知識體系支持下培養學習者進行上位式的專家思維。大概念下的《哈姆萊特》教學在悲劇類型知識體系的支持下,將其歸屬于性格悲劇,可重點分析主人公憂郁的典型特點及其深層原因;將其歸于家庭悲劇,可賞析其錯綜復雜的人物關系與情節編排特點;也可按照英雄悲劇的特點,理解主人公作為新興資產階級對封建貴族既斗爭又妥協的特點及社會背景等。從東西方戲劇知識體系的支持下,可理解《哈姆萊特》毀滅性結局的原因和大量獨白對表現人物的作用。但無論是哪種分類歸屬,其目的都是為了更好地理解與運用大概念“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”,來深入理解具有正義精神的哈姆萊特性格特點和生存還是毀滅的思想主題。大概念下的《竇娥冤》教學也可在中西方悲劇區別的知識體系支持下,分析結尾部分竇娥發出三樁誓愿的作用,賞析元雜劇本色派的語言特點等。借鑒西方戲劇創作手法《雷雨》的大概念教學,也可在這兩個知識體系的支撐下,分析導致悲劇的緣由和作品結構的典型特點等問題。

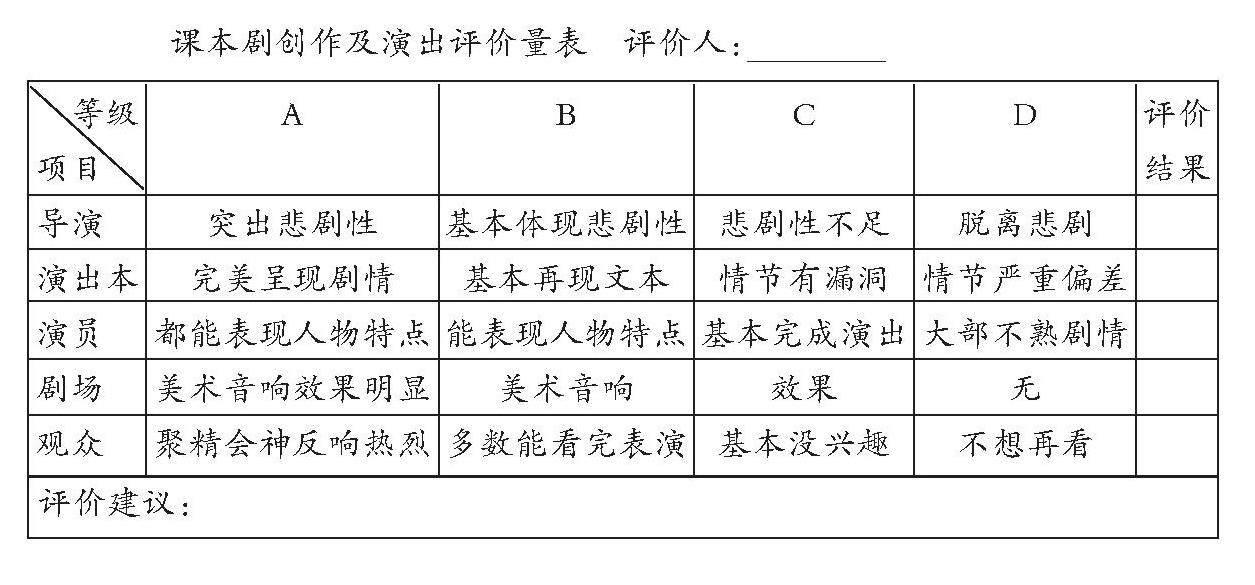

圍繞“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”的大概念,為了落實本單元演出本創作任務,還可通過“課本劇演出評價量表”來引導與評價學習者對本單元大概念的領悟。[2]戲劇包括悲劇的典型特點是充滿激烈的矛盾沖突。課本劇的編寫、演出與評價要緊緊圍繞各種各樣的矛盾沖突來表現善良正直的主人公被毀滅的過程,來加深學生對本單元大概念的理解。

悲劇如同所有戲劇都是通過語言、動作、舞蹈、音樂等形式達到敘事目的的舞臺表演綜合性藝術。其演出構成的五大主導要素有劇本、導演、演員、劇場和觀眾;作曲、舞臺美術、音響效果等為戲劇的次要元素。劇本創作五大要素包括行動者、工具(手段)、場景、目的和行動。課本劇編寫與演出評價量表要能夠綜合體現上述相關要素,通過語文綜合實踐活動來加深學生對本單元大概念的思考與感悟。基于評價主體的多元化,除了學生之間的互評之外,還可邀請班主任和其他科任老師及家長代表觀看演出,對學生作出更為全面的評價,促進學生綜合素質的提升。課本劇創作及演出評價量表基于“劇本、導演、演員、劇場和觀眾”五個維度,分為“ABCD”四個等級,多元評價的主要根據是展現“劇作的悲劇性、情節的完整性、劇中人物的形象特點、舞臺效果設計和觀眾反響”的水平高低層級。課本劇創作及演出評價量表(如下表)。

運用與大概念相關的知識體系來理解《哈姆萊特》能夠提升對劇本解讀的學術性,實現大概念教學培養學習者像專家那樣思考的目標。圍繞本單元“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”的大概念和與大概念相關的知識體系,《竇娥冤》的教學目標可設計為:整體把握“主人公的形象特點有哪些?造成竇娥悲劇的緣由是什么?”兩個子任務分別為“如何理解浪漫主義式的結尾?”“劇本是如何刻畫竇娥形象的?”綜合實踐活動是課本劇演出,要求全班分兩組演出;教師組織進行多元評價。《雷雨》大概念教學的基本路徑也是如此。可見大概念教學也有助于提升教學設計的高效性。

三、大概念下的高階寫作教學

大概念教學要落實好學習任務群的要求,必修下冊第二單元屬于“文學閱讀與寫作”任務群,新課標關于此任務群中的寫作要求主要是通過“雜感、隨筆、評論、研究論文”的創作,發展學生的辯證思維和批判性思維等高階思維能力。

(一)大概念有助于單元讀寫結合任務的高質量落實

高階思維指向文本的深入探究,唯有高階思維的教才能夠引發高階思維的學。單元導語與單元學習任務都提出要求學生能夠結合三篇課文集體創作演出本(臺本),單元學習任務還提出寫作課本劇演出觀后感和閱讀傳統戲劇撰寫讀書心得的要求。課本劇觀后感寫作是本單元重要的學習任務。劇本讀后感寫作同樣是為了落實對大概念的全面理解與準確運用。只有對劇本內容的深入探究、個性化解讀和創新性理解,才能夠高質量地完成寫作任務。為了實現此目的,教師的高階教學引領至關重要。如教師可提出“《雷雨》能否只讓悲劇的首惡者周樸園受到懲罰,其他人物則各自安好?《哈姆萊特》能否讓主人公免于毀滅的結局,戰勝奸邪,最后登上王位?為了消除封建迷信糟粕,《竇娥冤》中主人公冤死前的三樁誓愿可否刪除?”等問題,要求學生在觀后感中進行思考與表達,引導學生深度思考,加強學生對大概念“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”的深入理解,激發與培養學生的高階思維能力。在撰寫傳統戲劇閱讀心得時,學習者同樣要緊緊圍繞大概念“悲劇是將有價值的東西毀滅給人看”,并運用大概念的內涵及其知識體系所形成的關鍵能力和必備知識來分析推薦作品《桃花扇》《牡丹亭》等。在大概念引領下的單元讀寫結合寫作具有鮮明的學術特點,有助于提升學生的思維品質。

(二)大概念有助于對單元寫作任務的高水平提升

大概念教學更要有助于學生素養的高質量發展,在進行教學設計時也應結合《中國高考評價體系》中的考查要求,對閱讀教學任務特別是對單元的寫作任務進行提升。高考評價體系為“一核四層四翼”,寫作教學同樣要落實“立德樹人”,引導學生思考民族復興路徑,提供智慧與方案,彰顯強國之才。但是必修下冊第二單元的寫作任務中卻只是要求基于課文創作劇本,撰寫觀后感、讀書筆記,和高考評價體系的要求相對比,就可看到本單元寫作任務與高考寫作要求在文體、主題等方面的疏離,因此在落實好單元寫作任務的同時,更要圍繞本單元的大概念“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”對單元寫作任務進行提升與拓展,引導學生通過寫作來感悟有價值東西的珍貴,激發學生珍惜有價值的事物,并為之付出愛心,增強學生的人文素養。基于單元寫作任務和高考評價體系,為了更好地引導學生對本單元大概念“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”的深入理解,本單元的寫作任務可設計為三個層級。1.基礎性寫作,主要是落實新課標要求,包括集體創作演出腳本,撰寫課本劇演出觀后感,閱讀民族優秀戲曲讀后感。2.提高性寫作,話題為“良知”(源于單元學習任務“感悟悲劇,堅守良知”),設計目的是引導學生珍惜有價值的事物,讓社會更美好。3.創新性寫作,包括高考作文話題“器”和高考模擬作文話題“同行”,設計目的是引導成為有價值的人,訓練有漢語特色的觀點表達方法。提高性寫作和創新性寫作都屬于基于高考評價體系的高階寫作。

本單元的大概念“悲劇是把有價值的東西毀滅給人看”與本單元“堅守良知,追求正義”的人文素養培育目標是密切聯系的,因為唯有心懷良知和正義感才會讓悲劇不再重演。本單元的提高性寫作話題“良知”就源自于人文素養培養目標。良知是中華傳統文化的重要內容,教師在引導學生表達與良知有關的觀點時要善用與傳統文化相關的方法,進行具有民族性與創新性的寫作。如可從文言文的角度來拓展觀點。良知中的“知”在文言文中有了解、理解、主持等含義,“良”的內涵主要為好;按照文言文倒裝句的特點,可表達如下三個觀點:了解什么是好的,明確什么是壞的,有良知要有愛憎分明的態度;理解別人對你的好,有良知還需要有感恩之心;為好人好事主持公道,有良知更要有主持正義的美德。此觀點表達方法充分體現了文言文學習的當代價值,彰顯了作文的語文學科特色。

在本單元的創新性寫作任務中,作文的思想主題仍要圍繞本單元的大概念,立足于立德樹人根本任務,引導學生成為有價值的人,為祖國的繁榮富強貢獻才智與力量。教師同樣要基于優秀的民族文化傳統來引導學生進行富有民族特色的創新性寫作。如高考作文話題“器”可根據象形文字的特點和古詩詞與猜燈謎中常用的拆字法表達觀點。“器”的上下部分象形為眼睛,中間的“犬”理解為“大”多“一點”,由此可表達如下觀點:成大器,要往后看智慧傳承,往前看勇于創新,在歷史與未來之間需胸襟大點、志向大點;成大器,既需往上看擁有理想與信仰,又要往下看直面現實,無論仰望還是俯視都需要自信點與謙虛點。

話題“同行”,可根據諧音雙關和語義雙關的修辭,表達如下的觀點:“同行要‘同心,凝神聚力,共克艱辛;同行為‘同欣,共同發展,合作共贏;同行更應‘同新,創新發展,更加強大。”“同行既要‘共同行,不能有人掉隊被拋棄,也不能有人太超前拋棄大家,要共同前行,整體發展;同行也要‘共同行,人人有能力,個個有本事,為共同發展個個盡責做出貢獻;同行更要‘共同行,每個人都有幸福感,大家都應該贏得尊嚴與鮮花,每個人都能夠實現美好的夢想。

總之,大概念教學要有助于學生知識體系的建構與高階思維素養的形成,培養學生具備專家式的思維,助推學生語文核心素養的增強。

注釋:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中課程方案(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:8-9.

[2]劉徽.“大概念”視角下的單元整體教學構型——兼論素養導向的課堂變革[J].教育研究,2020(6):64-77.