風景園林專業生態學課程沉浸式教學改革研究

李波 杜春蘭 胡俊琦 王藝芳

doi:10.11835/j.issn.1005-2909.2024.03.014

歡迎按以下格式引用:李波,杜春蘭,胡俊琦,等.風景園林專業生態學課程沉浸式教學改革研究[J].高等建筑教育,2024,33(3):115-122.

修回日期:2022-10-13

基金項目:產學合作協同育人項目(202101126066;202002111011);重慶大學校級教改項目(2019Y39);重慶大學實驗室技術安全研究項目(syaq202201001)

作者簡介:李波(1982—),重慶大學建筑城規學院副教授,博士,主要從事大地景觀規劃與生態修復研究,(E-mail)elaplibo@cqu.edu.cn。

摘要:生態學課程是風景園林專業核心課程的重要組成部分,探索適宜的教學模式有助于提高學生的學習效果和促進生態學知識與專業設計的有機結合。從生態學課程教學現狀出發,重點探討了沉浸式體驗的教學介入途徑和教學模式設計。沉浸式教學具有場景虛擬化、情景智能化、角色平等化、過程交互性等特征,對于克服生態學課程在傳統教學方法中的問題與不足具有顯著優勢。生態學課程的沉浸式教學模式應以教學目標為導向,由教學準備、教學設計、教學實施、效果分析,以及教學支持系統組成能夠良性循環發展的系統架構。目前,生態學課程的沉浸式教學模式探索尚處在起步階段,還需要從軟硬件條件、知識傳播的正確性與準確性、教學資源的共享共建等方面進一步完善。

關鍵詞:風景園林;生態學課程;沉浸式教學;擴展現實

中圖分類號:G642.0? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1005-2909(2024)03-0115-08

生態學相關理論與方法一直以來都是風景園林專業的重要支撐。隨著生態文明戰略的不斷推進,風景園林專業生態學課程教學顯得愈發重要。然而,由于生態課程教學內容的理論性與風景園林專業設計的實踐性之間的差異,兩者結合度相對較弱[1-2],加上教學方式單一、考核效果滯后等特點[3],導致生態學課程的傳統教學方式難以滿足專業發展需求。針對風景園林專業生態學課程教學面臨的困境,眾多一線教師根據自己的教學體會,從教材建設、教學內容、教學方法、考核方式等方面展開了積極探索[4-6]。

隨著擴展現實技術(XR)、人工智能技術(AI)、大數據技術等計算機科學技術的不斷進步,數字化技術在景觀規劃設計中的作用日益突出[7-9],相應的課程教學內容也越來越受到重視[10]。生態學知識作為風景園林專業教學內容的重要支撐,理應緊跟時代步伐,抓住發展契機。目前,沉浸式教學作為數字化技術應用于教學領域最新穎、最前沿的教學形式,為風景園林專業生態學課程教學改革提供了良好的機遇,但將沉浸式教學方式應用于風景園林專業課程教學尚處在起步階段,僅在設計基礎教學、植物造景等方面進行了少量嘗試[11-12]。對于生態學課程而言,尚無成熟經驗可循,亟待進行探索。如何根據生態學教學內容特色,利用各種軟硬件改善教學條件,科學合理地進行沉浸式教學模式設計,是推動生態學課程沉浸式教學改革的重要途徑。本研究重點從生態學課程在風景園林專業人才培養中的定位和教學問題出發,重點探討了生態學課程中沉浸式教學方式的介入途徑與方法,以期為生態學課程改革提供思路和參考。

一、風景園林專業生態學課程教學現狀

(一) 生態學課程的專業定位

生態學是風景園林學科發展的重要支撐。生態學教育對于風景園林類專業,包括風景園林(學)、園林、景觀設計、景觀學等專業的建設有著不可替代的作用[13]。據統計,美國高校風景園林類專業開設的課程中,生態學相關課程占課程總量的30%以上[14]。我國風景園林專業教育對生態學課程相當重視,在《高等學校風景園林專業本科指導性專業規范(2013年版)》中,明確將生態學、城鄉規劃學和建筑學定位為與風景園林學關系最密切的3個一級學科,生態學基礎被列為重要的專業核心課程[4]。

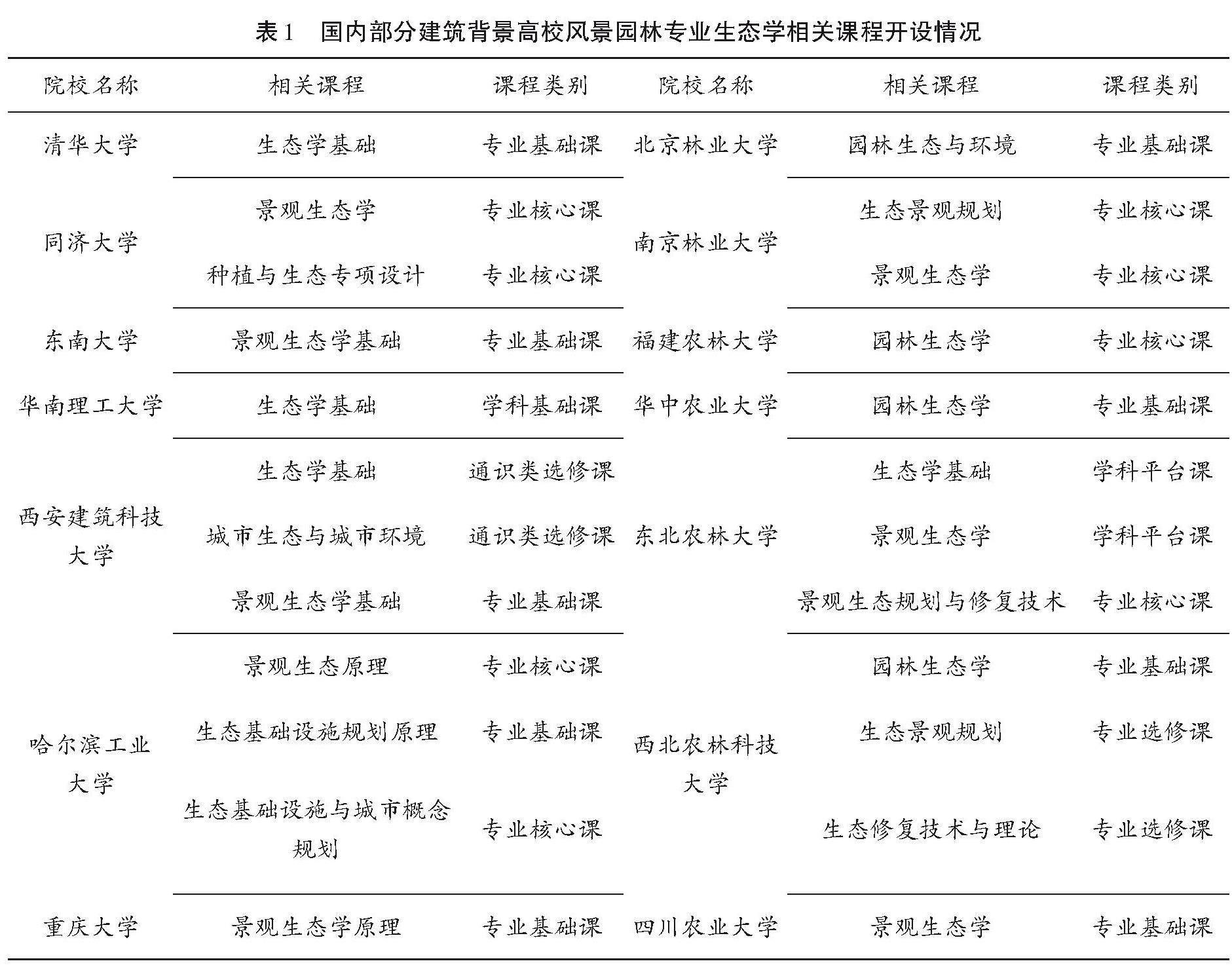

目前,國內大部分設立風景園林專業的院校均開設有生態學相關課程,如表1所示。生態學相關理論與方法是風景園林類專業學生應該掌握的必備技能,而生態學課程教學是這些知識和技能傳授的重要途徑。總體上,有建筑學專業基礎的高校相對側重于生態學或景觀生態學基礎理論的教學,而農林類高校相對側重于結合園林設計或生態修復。

(二) 生態學課程教學中的問題

反思風景園林專業學生培養過程中的生態學課程教學,仍然存在一些亟待優化的內容和受限于傳統教學方法而無法有效解決的問題[1,3,13]:(1)目前,國內高校所教授的生態學課程主要偏理論知識,且部分知識點相對抽象,學生對知識的掌握程度受到學生接受能力的影響;(2)生態學課程的教學主要以教師課堂講解為主,教學方式相對單一,不利于知識的掌握。部分實踐類課程,如植物認知、生態實習等,雖然給學生提供了更多實地體驗的機會,但是學時較少,且容易受到季節、天氣等因素影響。此外,部分生態學知識具有較大的時空跨度,如群落演替、生態網絡等,依靠傳統的教學方法通常難以起到直觀、有效的教學效果;(3)傳統的生態學課程教學過程對于學生的考察往往通過課堂抽查和期末考試相結合的方式進行,具有一定的隨機性和時滯性。以分數衡量學生學習效果,將使得學習過程更加被動,最終考核結果對于及時調整教學方法和幫助更多學生正確掌握知識難點沒有太大幫助。

二、生態學課程中沉浸式教學的介入

(一) 沉浸式教學內涵

了解沉浸式教學需要先對沉浸理論進行認知。20世紀70年代,美國心理學家Mihaly Csikszentmihalyi描述了人類進行活動的一種狀態,指出當人完全被活動情景所吸引就會進入一種沉浸狀態,處于該狀態的人會無視其他事物的存在[15]。沉浸式教學實質上就是將心理學沉浸理論應用于教育領域的一種教學模式。在沉浸式教學模式中,教育教學工作者巧妙地運用多種教學手段,以激發學習者興趣,促使學習者進入沉浸式體驗的學習狀態,從而提高教學水平與成效[16]。

(二) 沉浸式教學特征

沉浸式教學模式有以下4點最為顯著的特征,這些特征也是沉浸式教學能夠有效介入到相關專業教學過程的基礎。

1.場景虛擬化

場景虛擬化不僅僅是簡單地突破了空間限制,更重要的是為學習者提供了沉浸式體驗的學習環境。虛擬現實技術(VR)、增強現實技術(AR)和混合現實技術(MR)三者統稱為擴展現實技術(XR),計算機技術的不斷進步為沉浸式體驗提供了必要支撐[17]。依靠這些技術,能夠有效融合多源信息數據,實現對三維場景和實體行為的系統模擬仿真,將抽象的學習內容變得具體化、可視化和立體化,從而為學習者營造出一個便于獲得直接經驗且生動的實踐認知場景。

2.情景智能化

情景智能化特征主要體現在教學資源智能化和情景動態模擬智能化兩個方面。沉浸式教學是智能時代的產物,其教學資源具備顯著的智能化特征。在大數據、智能計算和智能傳感器等軟硬件支持下構建出來的沉浸式教學資源庫更加具有多元化和交互性的特征,極大地豐富了教學過程與教學內容間的聯系。而基于大數據和智能計算的情景動態模擬,能夠準確展示既定事件觸發作用下事物的發展規律,幫助學生快速直觀地掌握相關知識。

3.角色平等化

沉浸式教學主張在教學過程中師生角色的平等。所謂的平等并不是消除了教師的主體角色,而是改變了教師作為教學活動主體的功能定位,使教師從傳統教學模式中的知識灌輸者轉變為沉浸式教學環境的設計者、學生學習的引導者和學生價值觀的引領者。同時,學生也將被視為教學的主體,學生是沉浸式教學環境的體驗者,來自學生群體的教學反饋有助于教學環境的改進。因此,學生也是學習的投入者[18]。在沉浸式教學角色平等化的關系中,師生之間是主動交流、平等交往、相互理解,以及共享的關系[19],這也將有效提高學生的主動性和創造性。

4.過程交互性

交互性是實現沉浸體驗的重要基礎,沉浸式教學中的過程交互性體現在人機交互與人人交互兩方面。擴展現實技術(XR)通過使用虛擬設備實現學習者與虛擬對象之間的人機交互。在此過程中,依靠虛擬設備生成一個具有視、聽、觸等多種感知的逼真虛擬環境,學習者利用各種交互設備,同虛擬對象發生互動,從而產生身臨其境的感官沉浸體驗[20]。沉浸式教學中的人人交互表現為可以隨時進入虛擬課堂,進行實時交流和討論。學生在此過程中收獲知識,教師也從中得到啟發,實現教學相長。

(三) 沉浸式教學介入生態學課程的優勢

將沉浸式教學引入生態學課程教學具有以下明顯的優勢:(1)虛擬場景式教學形式使得原本抽象且枯燥乏味的教材內容變得形象生動,有利于學生更加容易地理解和掌握所學知識;(2)沉浸式教學的場景虛擬化和情景智能化特征有效打破了生態學傳統教學過程中的時空界限,有助于學生快速準確地理解微觀和宏觀空間尺度的生態現象和長時間尺度的生態過程;(3)基于沉浸式教學的角色平等化和過程交互性特征,加上智能化技術、大數據技術、5G網絡,以及手機APP等方面的支持,能夠實現教學效果的動態實時反饋[21]。

三、生態學課程的沉浸式教學模式設計

(一) 教學模式架構

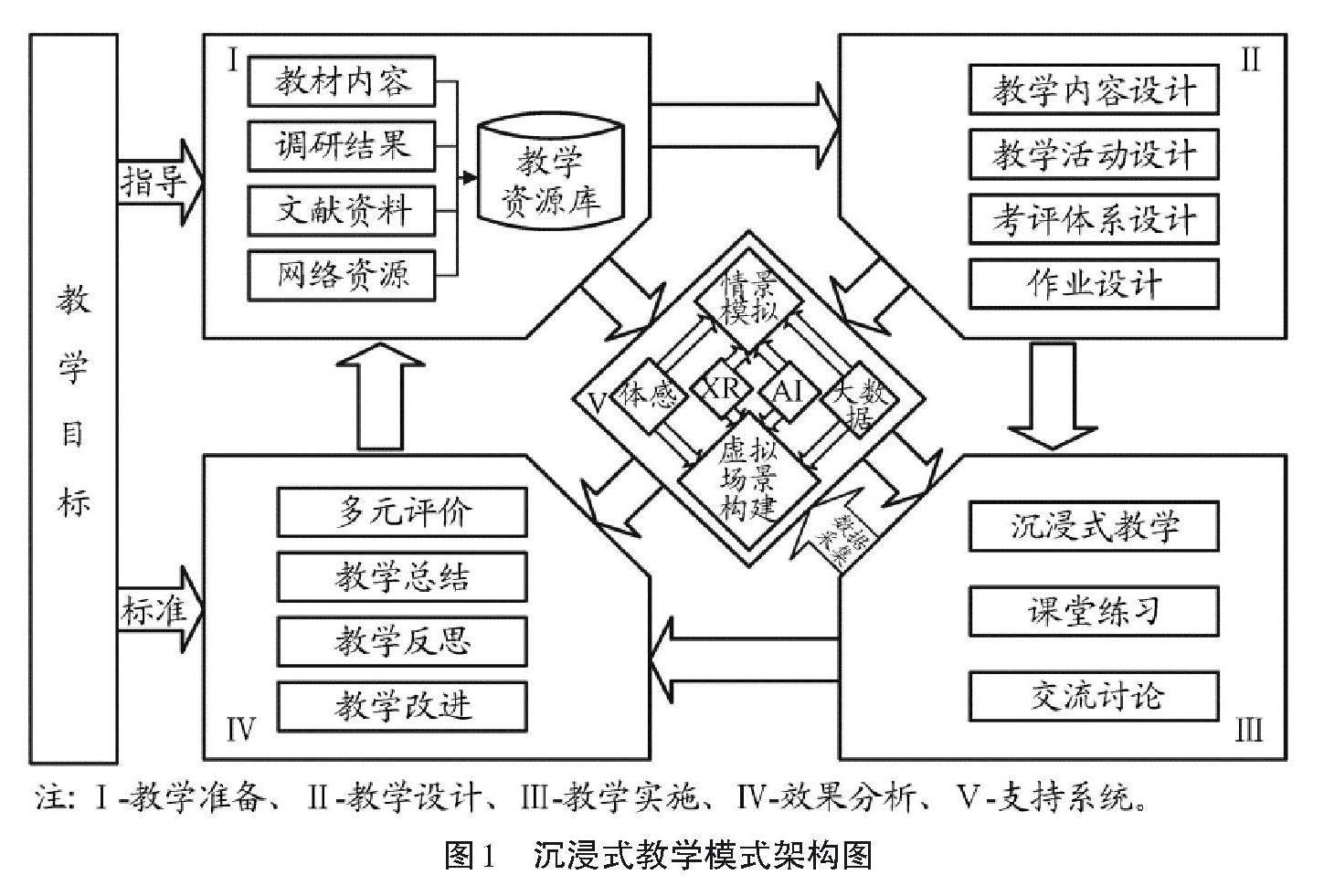

沉浸式教學模式主要由教學準備、教學設計、教學實施、效果分析,以及支持系統建設5個板塊內容組成,如圖1所示。其中,教學支持系統是沉浸式教學模式的核心,其余4個板塊圍繞該支持系統進行建設,最終形成良性循環發展的教學模式。

第一,在教學目標的指導下,根據教材內容、調研結果、文獻資料,以及其他網絡資源構建教學資源庫。由于風景園林專業對生態系統實踐認知的需求,基于實地調查收集的調研結果對于教學資源庫的構建相當重要。第二,可根據教學資源庫儲備情況和教學支持系統軟硬件條件,開展教學設計,主要包括模塊化的教學內容設計、教學活動形式、教學效果考評體系,以及作業設計等。第三,依托由擴展現實技術(XR)、人工智能技術(AI)、體感技術,以及大數據技術等搭建的支持系統,基于教學資源庫和教學設計,開展沉浸式教學場景和相關知識點的情景模擬。第四,在支持系統(V)的支撐下,按照教學設計實施教學活動,包括沉浸式教學體驗、課堂練習和交流討論等。教學實施過程中,運用支持系統中的人工智能技術(AI)等采集學習數據作為教學過程評價的依據。第五,根據支持系統采集的過程數據和學生的交流反饋情況,對照教學目標設定,開展教學效果分析,分析結果用于對教學模式各環節的優化調整。

在形成了沉浸式教學模式架構的基礎上,本研究將結合生態學課程的主要特點,重點針對教學目標定位、教學內容設計、教學實施過程,以及教學模式優化等方面展開進一步論述。

(二) 教學目標定位

生態學課程沉浸式教學的目標定位:在保證知識傳播的準確性與正確性基礎上,通過沉浸式教學方式使生態學基本原理得到生動而具體地呈現,從而促使學生更加積極主動地參與到學習過程中,幫助其快速而準確地理解生態學基礎知識,并掌握相關知識在景觀規劃設計中的應用技巧與方法。

(三) 教學內容設計

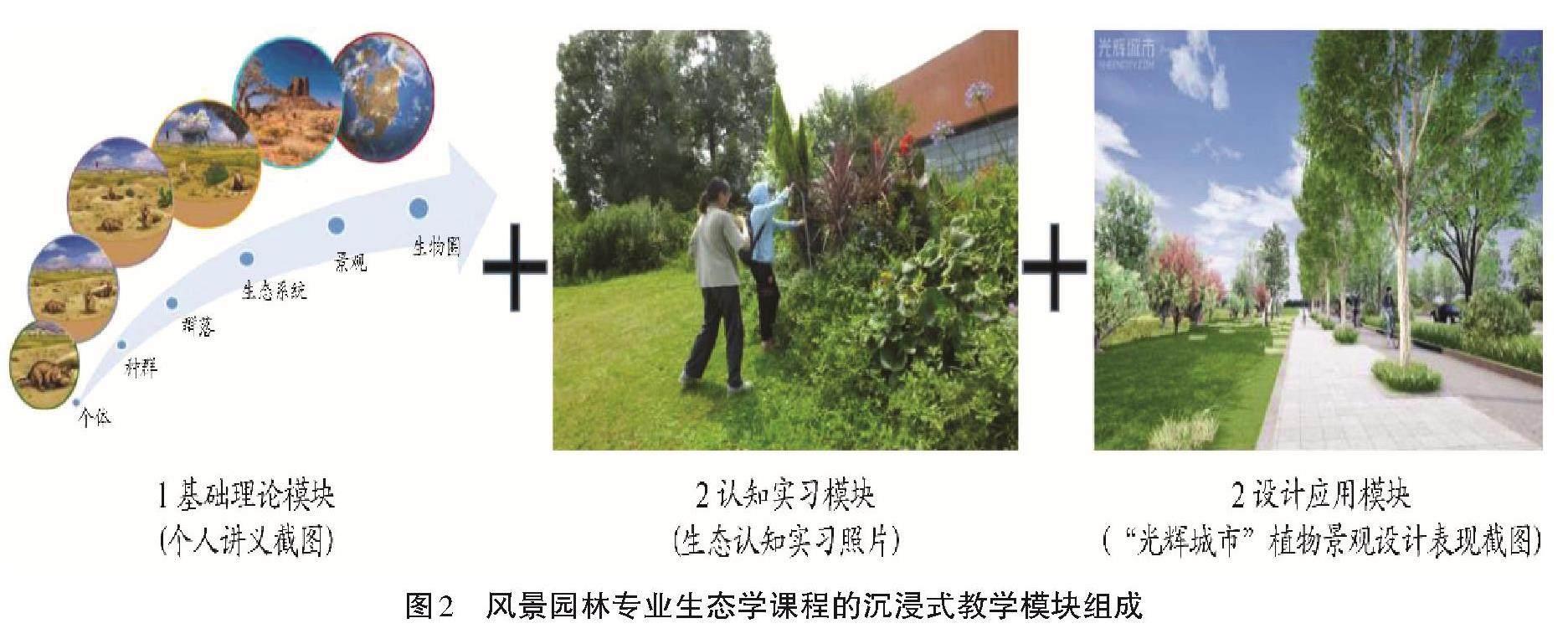

在風景園林專業生態學課程的沉浸式教學過程中,可根據教學內容設置三大教學模塊,如圖2所示。

1.基礎理論模塊

主要涵蓋從個體到種群,再到群落和生態系統的基礎生態學理論知識,景觀結構及其組分、“景觀格局-過程-功能內在聯系”等景觀生態學基本原理。該模塊設計目的在于幫助學生系統建立生態學知識體系結構,了解景觀規劃設計如何通過對環境條件的影響作用于自然生態系統或景觀結構,進而實現相應生態功能。

2.認知實習模塊

生態認知實習是風景園林專業學生準確直觀了解自然生態系統的重要途徑,也是開展生態設計的重要基礎。沉浸式教學中的認知實習模塊將有效克服時間和場所對認知活動的限制。具體內容包括對河流、湖泊、森林、草地等自然生態系統的認知,與景觀規劃設計直接相關的自然植物群落結構的認知、環境條件特征的認知,以及人工化生態景觀(如植物景觀)功能感知等內容。此外,認知實習模塊也可作為野外實地認知的模擬訓練環節,以改善實地學習的效果。

3.設計應用模塊

生態學課程學習的最終目的是使學生能夠基于生態學理論知識科學地開展規劃設計的實踐運用。可綜合運用擴展現實技術(XR)、人工智能技術(AI)和大數據技術等開展動態情景模擬,評估設計方案實施后的總體效果。該模塊具體內容包括植物景觀設計、河流生態修復、棕地生態修復、生態網絡連接,以及生態系統服務功能的情景評估等方面。

(四) 教學實施過程

該階段主要是充分利用虛擬現實技術(VR)、增強現實技術(AR)等開展教學活動的過程。教師以身示范,引導學生掌握正確操作步驟,并能根據教學目標和學習內容選擇相應場景,借助智能技術進行演繹和歸納,進而實現深度學習目的。學生則根據自身狀態并結合生活經驗增強沉浸式體驗學習效果,就學習過程中遇到的疑惑進行交流討論。同時,教師可通過同步練習方式增加學生對知識點的理解,及時了解學生的學習狀態。在該階段,支持系統(V)還將利用體感技術、人工智能、大數據技術等對學生的語言表情、肢體動作進行捕捉和記錄,從而為學習過程的精準評價提供數據支撐。

(五) 教學模式優化

教學過程和教學效果的多元評價是對沉浸式教學模式進一步優化的重要依據,參考相關沉浸式教學效果評價方法[22],可以從學生學習、教師教學、課程設置、教學環境、學生管理五個方面設計評價指標,進一步利用主成分分析法對指標進行降維處理,以獲得沉浸式教學質量評價指標體系,并結合層次分析法[23]、因子分析法[24]等對評價指標進行賦權,最終得出對沉浸式教學模式的評價。

教學過程評價中的數據除了來源于問卷調查、交流反饋等傳統方式,還借助人工智能技術(AI)和大數據分析等多元化手段,以判斷學生沉浸體驗狀態。同時,通過交流反饋等方式了解學生對虛擬教學場景的沉浸體驗程度和接受度,是否存在對虛擬場景的不適等反應,或者是否受虛擬場景視覺感染的影響而分散學習注意力,進一步提高評價結果的客觀性與準確性。教學效果評價主要是將作業與課程結業考試作為檢驗教學效果的重要依據之一,判斷學生對重要知識點的掌握情況。同時,教師應根據學生學習效果情況,反思是否恰當地運用了智能技術,是否達到了相應教學目標,進而對教學設計、場景呈現、交流互動等進行完善,促進沉浸式教學模式的不斷優化。

四、沉浸式教學實踐應用建議

雖然沉浸式教學模式在生態學課程建設中有著諸多優勢和廣闊應用前景,但是就目前而言,尚存在大量需要進一步優化完善的空間。

第一,沉浸式教學模式作為一個新事物,在教學軟硬件支持系統方面還不夠成熟。有學習者在佩戴增強現實設備進行學習過程中,由于三維畫面旋轉可能造成頭暈、惡心等癥狀[25],不利于學習效果提升。因此,亟需對擴展現實的教學軟件和硬件進行不斷完善,提高其對教學的支撐能力,增強教學場景沉浸體驗感和情景動態模擬的準確性,以提高學生主動學習知識的興趣,增強學生掌握與應用知識的能力。

第二,沉浸式教學模式能夠通過虛擬現實技術(VR)、增強現實技術(AR)等為學習者提供強大的視覺感染力。這是其核心優勢,但也可能成為影響其發展的缺陷。因為,過度的視覺感染將分散學生的注意力,從而對知識點掌握和課堂秩序均產生影響。建議在實踐過程中注重對生態學基本原理的準確高效傳播,避免一味追求視覺效果的多樣化呈現。

第三,生態學專業知識的沉浸式教學不止是對虛擬場景的沉浸體驗,更重要的是在體驗過程中實現對專業知識的正確呈現和準確傳播。這也是生態學課程沉浸式教學應關注的核心問題。通常情況下,生態學專業知識掌握在教師手中,而教學支持系統中各種擴展現實技術往往掌握在計算機相關專業人才手中。針對此問題,建議可以從以下方面進行完善:(1)經驗豐富的生態學專業教師或生態學家應充分參與到沉浸式教學資源的準備和教學支持系統的建構過程中;(2)推進教學軟件簡易互動操作模塊的開發。同時,加強對生態學專業教師的沉浸式教學技能培養,以實現專業知識的準確傳播。

第四,沉浸式教學資源整理和支持系統的構建、維護都是工程量巨大的任務,若單靠個別教師或教學團隊,完成難度較大。建議組建跨地區和跨專業的團隊,既有助于提高工作效率,又為教師之間的教學經驗分享提供了重要的交流平臺,對于沉浸式教學模式的建設具有積極推動作用。

五、結語

基于沉浸式體驗的風景園林專業生態學課程教學模式具有場景虛擬化、情景智能化、角色平等化、過程互動性等顯著特征,有利于將抽象的生態學理論知識具體化,并以生動直觀的形式呈現,能夠有效提高學生學習主動性和學習效率。科學合理的教學準備、教學設計、教學實施、效果分析,以及支持系統建設的沉浸式教學將形成良性循環發展,能夠有效彌補風景園林專業生態學課程在傳統教學中的不足,是一種極具潛力且應用前景廣闊的教學模式。

參考文獻:

[1] 趙亞洲,張琰,何祥鳳,等.風景園林專業“園林生態學”課程教學改革的探索[J].中國林業教育,2019,37(4):39-43.

[2] 陳張婷.風景園林專業《生態學》課程教學改革研究[J].創新創業理論研究與實踐,2021,4(11):33-35.

[3] 曹加杰,傅劍瑋.風景園林專業“生態景觀規劃與設計”課程教學改革探討[J].江蘇科技信息,2020,37(31):69-73.

[4] 李波,杜春蘭.建筑類院校風景園林專業生態學課程教學改革研究[J].風景園林,2018,25(S1):36-39.

[5] 劉效東,蘇艷,李吉躍.面向本科生的“園林生態學”課程教學改革初探[J].中國林業教育,2018,36(2):52-55.

[6] 王錦,王昌命,馬長樂.園林專業“生態學”課程教學現狀及改革措施[J].西南林業大學學報(社會科學),2018,2(1):56-58.

[7] 成玉寧.數字景觀開啟風景園林4.0時代[J].江蘇建筑,2021(2):5-8,17.

[8] 董麗,郝培堯,孫曉慧,等.數字景觀技術與植物景觀設計的結合與應用[J].景觀設計,2020(5):102-105.

[9] 郭湧.論風景園林信息模型的概念內涵和技術應用體系[J].中國園林,2020,36(9):17-22.

[10] 李哲,成玉寧.數字技術環境下景觀規劃設計教學改革與實踐[J].風景園林,2019,26(S2):67-71.

[11] 邱巧玲,岑文諾 程曉山.基于沉浸式空間體驗的《植物造景》課程教學研究[J].綠色科技,2021,23(15):214-217.

[12] 王丁冉,董蘆笛.基于VR沉浸式認知的設計基礎教學改革構思與實踐[J].風景園林,2019,26(S2):45-50.

[13] 冷平生,王樹棟,竇得泉.風景園林類專業生態教育分析與課程建設實踐[J].中國林業教育,2008,26(5):11-14.

[14] 駱天慶.國外風景園林專業的生態教育課程構成研究[C]//中國風景園林教育學術年會論文集.南京,2007:149-157.

[15] 陶侃.沉浸理論視角下的虛擬交互與學習探究——兼論成人學習者“學習內存”的拓展[J].中國遠程教育,2009(1):20-25,78.

[16] 余璐,周超飛.論我國高等教育中的沉浸教學模式與實踐[J].河南社會科學,2012,20(6):78-80.

[17] 陳凱泉,吳志超,劉宏,等.擴展現實(XR)支撐沉浸式學習的技術路徑與應用模式——沉浸式學習研究網絡國際會議(iLRN 2020)探析[J].遠程教育雜志,2020,38(5):3-13.

[18] 艾興,李葦.基于具身認知的沉浸式教學:理論架構、本質特征與應用探索[J].遠程教育雜志,2021,39(5):55-65.

[19] 郝文武.師生主體間性建構的哲學基礎和實踐策略[J].北京師范大學學報(社會科學版),2005(4):15-21.

[20] 龔蘇寧,陸曉霞,郇志穎.基于虛擬現實技術的沉浸式設計類課程創新教學研究[J].建筑與文化,2021(9):181-182.

[21] 上超望,韓夢,劉清堂.大數據背景下在線學習過程性評價系統設計研究[J].中國電化教育,2018(5):90-95.

[22] 田甜,趙志沖.沉浸式雙語教學質量評價指標體系的建立[J].教育教學論壇,2020(22):132-133.

[23] 蔡紅梅,許曉東.高校課堂教學質量評價指標體系的構建[J].高等工程教育研究,2014(3):177-180.

[24] 賈永娜.基于因子分析法的《現代教育技術》實驗教學質量評價研究[D].武漢:華中師范大學,2012.

[25] 雷浩鵬,辛玲.基于增強現實技術的沉浸式教學方法設計研究[J].計算機教育,2019(1):130-133.

Study on the immersion teaching reform of ecology course in landscape architecture specialty

LI Bo, DU Chunlan, HU Junqi, WANG Yifang

(School of Architecture and Urban Planning, Chongqing University, Chongqing 400045, P.R.China)

Abstract: Ecology course is an important part of the core curriculum of the landscape architecture speciality. Exploring the appropriate teaching model is helpful to improve students learning effect and promote the organic combination of ecological knowledge and professional design. Based on the current situation of ecology teaching, this paper focuses on the ways of teaching intervention and teaching model design of immersive experience. Immersive teaching has the characteristics of scene virtualization, scene intelligence, role equality and process interaction. Thus, it has significant advantages in overcoming the problems and shortcomings of traditional teaching methods in ecology course. The immersion teaching mode of ecology course should be oriented by teaching objectives, and it consists of teaching preparation, teaching design, teaching implementation, effect analysis and teaching support system, which can develop in a virtuous cycle. At present, the exploration of immersive teaching mode of ecology course is still in its initial stage, which needs to be further improved from the aspects of software and hardware conditions, the correctness and accuracy of knowledge dissemination, and the sharing and co-construction of teaching resources.

Key words: landscape architecture; ecology courses; immersive teaching; extended reality

(責任編輯? 代小進)