基于學習活動觀的初中英語語境化詞匯教學探析

任冬紅 國紅延 王利霞

【摘 要】初中英語詞匯教學一直面臨教學模式單一、學習活動割裂、機械記憶低效等詬病。為提升詞匯學習的實效性,文章基于英語學習活動觀開展語境化詞匯教學:學習理解層面,通過多模態語篇激活學生的主題詞匯基礎,利用問題鏈引導學生依托語篇主題語境梳理詞塊,構建具有結構化的詞匯語義網;應用實踐層面,利用導圖、復述、回答等多樣化活動,深入主題語境,促進學生內化所學詞匯知識結構;遷移創新層面,創設真實學習情境,促進學生在解決實際問題的過程中得體運用詞匯知識,通過多維評價增強學習效能感。

【關鍵詞】學習活動觀;語境化;詞匯教學;初中英語

一、引言

《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課標》)指出,初中生要理解和領悟詞匯的基本含義,以及在特定語境和語篇中的意義、詞性和功能,并“在特定語境中,根據不同主題,運用詞匯給事物命名,描述事物、行為、過程和特征,說明概念,表達與主題相關的主要信息和觀點”[1]20。然而,大部分英語教師長期以來都習慣集中講解、背誦、聽寫等機械的詞匯教學模式,無法保障《課標》中詞匯學習預期要求的實現。學生在詞匯學習中往往存在以下困惑:為什么昨天才聽寫的單詞今天就沒有印象了?按照單詞表聽寫時能夠過關,為什么調換聽寫順序或者在具體閱讀中就不理解單詞的意思了?聽寫時能記住單詞的發音和形式,閱讀中也能夠理解單詞的基本意義,但為什么寫作時不能學以致用?這些問題導致學生英語詞匯學習效能感較低,使學習效率及整體效果受到影響。

造成這些問題的主要原因是:教師集中呈現詞匯或拓展詞匯用法時,學生對詞匯及其用法的理解往往脫離語境,缺乏整體性、層次性和連貫性[2]。此外,過于詳細的詞匯講解讓學生難以體驗到語言學習的樂趣,課后記憶大量詞匯也容易給他們增加額外的學習負擔[3]。因此,教師必須轉變詞匯教學觀念,依托語篇主題和語境合理設計具有關聯性和層次性的學習活動,使學生在具有趣味性、真實性和實踐性的情境中學習詞匯的形式和意義,體會詞匯的表意功能,熟練運用詞匯知識理解和表達觀點,獲得成就感,提升詞匯學習實效。

二、基于英語學習活動觀實施語境化詞匯教學

語言教學中,語篇是承載主題的基本語言單位,為語言學習提供必要的主題范疇、語境結構和內容視角,語言依托語境產生意義。高效的語言學習不能脫離語篇特定的語境及其主題內容,教師要超越孤立講解詞匯和語法知識點的傳統教學模式,實施以語境為基礎的語篇教學[4]。教師要引導學生依托主題,整體學習語篇中的詞匯形式及其在句子、段落中的語義關系,梳理具有比較固定的語法結構、穩定的搭配意義和特定的語用環境等特點的詞塊[5],體會文化內涵,并在新的情境中加以應用,實施語境化詞匯教學。

為實現有效的語境化詞匯教學,教師應秉持英語學習活動觀的基本理念,通過學習理解、應用實踐和遷移創新等具有關聯性、實踐性和進階性的系列活動,引導學生逐步從基于語篇的學習走向深入語篇和超越語篇的學習,整合性學習詞匯知識和文化知識,進而運用所學,圍繞主題表達個人觀點和態度,解決真實問題,綜合提升詞匯學用能力[1]49,通過逐漸進階與螺旋發展的邏輯,實現基于內容、聚焦文化、學習語言、發展思維的深度學習[6]。本文結合北師大版英語九年級(全一冊)第7單元Journeys中第21課“To the South Pole”的閱讀教學,探討基于英語學習活動觀的語境化詞匯教學策略。

閱讀語篇屬于“人與自然”主題范疇,涉及“熱愛與敬畏自然”子主題內容,講述作者帶領探險隊歷時45天的南極艱難探險經歷,他們通過學習榜樣力量、精心規劃路線、選取合適食物以及遵循隊醫建議,克服了探險過程中所遇到的重重困難,最終到達目的地,傳達了堅定信念、永不放棄的精神。

(一)通過學習理解活動感知主題語境,構建詞匯語義網

在學習理解類活動中,教師首先通過多種形式創設情境,激活學生已有的知識經驗,使他們初步感知主題語境,在走進語篇之前明確要解決的問題或任務,在已知與目標之間建立關聯,發現差距,形成期待,同時鋪墊必要的語言和文化背景知識。在此基礎上,教師圍繞事件發展過程及主題意義設計問題鏈,引導學生基于語篇參與感知與注意、獲取與梳理、概括與整合的學習活動,使學生從語篇中獲取與主題相關的文化知識,建立信息間的關聯,分析和解決問題,并在此過程中學習語言知識,建構并形成新的知識結構。

1.借助多模態手段激活主題背景及詞匯基礎

在讀前導入環節,教師先通過圖片、數據、視頻、符號、文字等多模態語篇形式呈現立體場景,利用生活中的具體現象創設問題情境,讓學生置身其中,引發情感共鳴,激起深層思考,激發表達興趣[7]。在這一過程中,學生原有的與主題相關的背景知識與生活經驗被激活。接著,教師要增強診斷性評價意識,合理解讀學生在互動中反映出的已有詞匯基礎,對接語篇中運用的核心詞匯,診斷學生欠缺的詞匯知識,通過板書、對話等形式適時搭建支架,為后續閱讀奠定必要的基礎,同時要及時、靈活地調整教學目標。

本次課例中,教師先自制視覺上具有沖擊力的視頻組合,把南極美麗的雪景、企鵝悠閑自得在雪地上行走、人與動物和諧相處等圖片組合成第一個片段,把惡劣天氣下探險隊員艱難行走、暴風雪導致能見度低、冰船在惡劣天氣中被困等圖片組合成第二個片段,導入“南極探險”的主題,使學生直觀感受主題語境,產生情感共鳴,調動學習熱情。隨后,通過問題鏈“What do you know about the South Pole?How would the expedition to the South Pole be like?What difficulties might the explorers have?Can they succeed?”,引導學生整體預測。

學生在八年級上冊第9課 “Never Give Up!”已經學習了expedition、explorer、worst、accident、prepare、careful、ice等相關詞匯,參考本單元教材圍繞“expedition”主題提供的overcome、route、challenge、injury等詞匯,開展小組討論,激活與主題相關的知識儲備,初步描述主題現象。教師在學生互動中要注意了解學生對已知詞匯的掌握情況,給他們提供未知的詞匯。接著,引導學生預測南極探險過程中可能會遇到的困難以及解決方法。這不僅為學生運用已學詞匯知識創設了情境,也激發了學生強烈的閱讀欲望。

2.圍繞問題鏈獲取語篇主題信息及關鍵詞匯

問題鏈是教師為了實現一定的教學目標,根據學生的已有知識或經驗,針對學生學習過程中將要產生或可能產生的困惑,將教材知識轉換成層次鮮明、具有系統性的一連串教學問題;是一組有中心、有序列、相對獨立而又相互關聯的問題[8]。問題鏈要充分尊重學生的已有經驗,緊扣教學內容,問題之間互相關聯,形成高度融合的有機整體,在師生平等對話中將學生對于主題的認知逐步引向深入,喚醒主體意識,還要提供解決新問題的路徑和方式,幫助學生在新情境中遷移應用知識[9]。

本案例中,教師設計了問題鏈:“Who went to the South Pole?How long had the expedition lasted?What difficulties did they have during the expedition?How did they solve them?What made them succeed?”。學生帶著問題閱讀語篇,獲取與主題“expedition”有關的關鍵信息和文化知識。同時,教師引導學生在教材上勾畫關鍵信息及核心詞塊,在語境中理解詞匯意義,小組內分享交流,共同回答上述問題鏈。

3.基于結構化圖表梳理構建主題詞匯語義網

在學習理解類活動中,學生從零散的事實性信息中歸納、提煉和建構新的概念性知識,進而整合成有組織、有結構、有層次的圍繞某一特定主題的結構化知識。這可以深化和拓展學生對文本主題意義的探究和認識過程,也可以為后續開展圍繞主題意義探究的應用實踐類活動和遷移創新類活動奠定基礎[10]。對主題結構的把握是生成詞匯語義網的前提,教師要以詞塊的形式呈現生詞,引導學生關注詞匯的構詞特點,在上下文語境中關注詞語的搭配和固定的表達方式,并在詞匯積累和認知加工的過程中探究主題意義,形成結構化認知圖示。

為幫助學生在信息間建立關聯,形成新的知識結構,感知并理解核心詞匯所表達的意義,教師基于問題鏈設計了可視化表格(見表1),為結構化詞匯語義網的建構搭建平臺。當然,教師也可以根據學情特點及語言發展水平靈活調整該活動的形式,如鼓勵學生利用思維導圖自主建構具有個性化的詞匯語義網。

(二)通過應用實踐活動深入主題語境,內化詞匯知識

在應用實踐類活動中,教師要引導學生基于結構化知識展開描述、闡釋、分析、判斷等語言實踐類活動,在鞏固知識的過程中內化語言知識,促進知識向能力的轉化。教師要以學生為課堂主體,通過一系列不同形式、循環遞進的學習活動,在不同思維層面調動學生參與主題意義的探究,通過與文本互動、與伙伴互動、與教師互動,解釋詞匯的形式、意義及功能,逐漸加深對文化意涵的理解[11]146并在活動中實踐和內化詞匯的用法。

1.設計核心詞概括活動,深入理解主題詞匯

在閱讀教學中開展核心詞概括等思維化詞匯理解和表達活動,能夠培養學生的語言能力和思維能力,提升其深層閱讀能力[12]。學生深層閱讀能力的發展不僅可以促使其探究文本的主題意義,還能在意義探究過程中提高詞匯復現的頻率,實現對主題詞塊的深加工,提升詞匯學習質量。

本案例中,教師利用核心詞概括活動,引導學生用課文中的一個形容詞概括作者對此次南極探險的感受,再用一個課文中沒有的形容詞概括他們應對困難的主要方法。多數學生選用課文中的difficult/hard來表達此次探險的艱難,并在小組討論中生成prepared表達應對困難的關鍵策略。學生再次細讀文章,梳理出支撐自己觀點的言語證據,探究文本的主題意義(見表2)。這一活動提高了主題詞塊的復現率,并在意義探究中整體學習了詞匯的形式、意義和功能,促使詞匯在意義連貫的語境中由短時記憶轉入長時記憶。

不難看出,表2中左欄言語證據與右欄言語證據的對應關系使語篇語際間實現了語義上的銜接,學生通過在文中找到佐證促進結構化詞塊知識的復現。在此基礎上,教師進一步引導學生關注詞語搭配和句型的應用,例如“Its hard to do、Its not easy to do、so that、keep sb in good shape”,深化對詞塊的理解與掌握。

2.基于主題意義初步表達,內化結構化知識

語言的內化對于培養學用能力至關重要,教師要避免從學習理解直接過渡到遷移創新的活動,要充分重視語言實踐活動的設計,利用課堂的交互性和社會性特點,為學生創造自主學習和合作學習的機會,通過個人自述、同伴交流和小組分享等活動,引導學生深入主題語境,內化詞匯知識,鞏固結構化新知。

本案例中,教師首先創設讀后聽錄音模仿朗讀活動,讓學生整體理解語篇關鍵信息,精準掌握核心詞匯的發音。隨后,學生根據詞匯語義網表格中的結構化新知,與同伴復述篇章,初步表達主題意義。教師根據學情,采取小組復述的活動形式,由語言能力較強的學生先復述,為組內基礎相對薄弱的學生做好示范,搭建語言支架,小組所有成員共同參與全班展示。最后,師生圍繞“What made them solve the difficulties?”問題,根據對探險家歷時45天的南極艱難探險活動梳理的結構化知識,深度提煉并合理評價他們的優秀品質。

(三)通過遷移創新活動超越主題語境,運用詞匯知識

在遷移創新類活動中,教師要創設源于生活、貼近學生生活實際的真實情境,引導學生合理解決問題,在富有挑戰性的真實任務中,運用所學知識技能、方法策略和思想觀念,多角度認識和理解世界,創造性地解決新情境中的問題,促進能力向素養的轉化。

1.創設產出性情境,在遷移內化中鞏固詞匯

應用實踐環節后,教師還需要創設更多產出性情境用于復現,幫助學生遷移內化詞匯,提高學生詞匯使用的準確度和流利度[13]。教師可以根據主題情境設計一些貼合學生生活或者探究類的任務,如根據篇章語言知識、語法知識、主題詞塊撰寫詩歌,或者結合生活中的困難提出可行的建議或解決方案,使學生在有趣、真實的情境中遷移并鞏固主題詞匯。

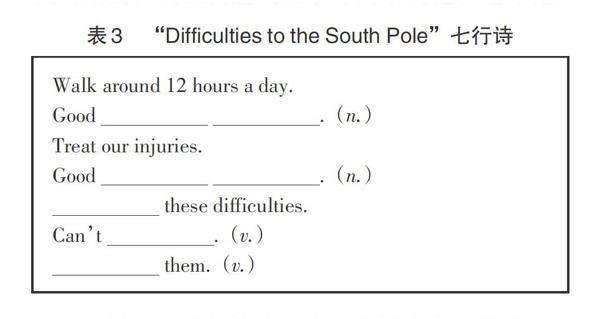

本案例中,教師根據篇章主題意義創設了“Difficulties to the South Pole”七行詩任務,基于學情,給出詩歌中探險者遇到困難的部分內容,注明所用詞匯或者詞塊的詞性等要求,請學生嘗試填空。這個活動不僅能幫助學生進一步探究主題意義,學習探險家的優秀品質,還有利于學生在情境中結構化遷移和鞏固詞匯知識,全面掌握詞匯的形式、意義和功能,根據語境推斷核心詞塊的用法,真正促進詞匯學習的系統化和趣味化。

2.創設生活化情境,在問題解決中運用詞匯

英語綜合實踐活動的開展,有利于提升學生運用所學語言和跨學科知識創造性解決問題的能力。引導學生結合個人生活經驗和社會生活需要,圍繞特定主題,由真實的問題或任務驅動,自主、合作參與實踐和探究,用英語完成設計、問題解決、作品創作和成果交流等任務[1]41。情境認知理論認為,學習的終極目標是將自己置于知識產生的特定情境中,通過積極參與具體情境中的社會實踐來獲取知識、建構意義并解決問題[12]。因此,教師可以布置實踐性活動及作業,引導學生在相對真實的生活情境中運用所學知識解決實際問題,促進主題意義的表達及個性化發展。

本案例中,教師創設了以下生活化項目情境:“近年來,年輕人越來越熱衷于攀巖、洞穴探秘、跳傘、攀登野山等探險活動,但由于一些人沒有做好充足準備,每當出現突發情況時都會有很多人都需要專業人員救援,甚至不幸喪命。學校‘探索項目組結合平谷區的實際情況,正在以Expedition為題,征集海報、小視頻、PPT或者書面作品等多樣化宣傳資料,以提高學校師生對探險活動危險以及應對策略的認識。”教師在評價量規中明確引導學生關聯運用“To the South Pole”語篇的詞匯語義網,選擇所需詞塊,聯系生活經驗,利用圖書館、網絡以及報刊等學習資源自主搜集主題材料和圖片,拓展主題相關的詞匯知識。

三、小結

教師依托主題、參照英語學習活動觀實施語境化詞匯教學,使詞匯學習變得有意義、不枯燥,幫助學生記憶、理解與運用詞匯,增加學生接觸詞匯的機會,使他們在交際驅動下有效提取詞塊,在情境中加以運用[14]。在具有整體性、關聯性和實踐性的學習活動中,學生樂學善學,不僅獲得了積極的學習體驗,感受到學習樂趣,使詞匯學習更高效,還增強了詞匯的學用能力,在問題解決中融合發展語言能力、思維品質、文化意識和學習能力。

教師在以英語學習活動觀為指導的詞匯教學設計中,要明晰語境化詞匯教學在不同階段的重要特征及主要目的。學習理解活動中感知主題語境,構建詞匯語義網,旨在通過多模態手段激活學生主題背景及詞匯基礎,建立信息間的聯系;應用實踐活動中深入主題語境,交流運用所學知識結構,旨在促進學生深入理解語篇,內化詞匯知識,提高詞匯學用能力;遷移創新活動中超越主題語境,旨在聯系學生生活實際,運用所學詞匯知識解決真實問題,促進能力向素養的轉變。活動實施過程中,教師要靈活利用教學評價,把學生在課堂上的努力程度、學習態度和素養表現作為主要指標,善于發現學生的學習優勢,及時對學生的進步給予肯定,讓他們體驗到英語學習的成就,更加全面地認識自我、發現自我,保持并提高英語學習的興趣和信心,融合提高學生詞匯學習的效能感。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部. 義務教育英語課程標準(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]張強. 新課程背景下高中英語詞匯教學的現狀與思考[J]. 中小學教學研究,2008(8):59-60.

[3]陳則航,王薔. 以主題意義為核心的詞匯教學探究[J]. 中小學外語教學(中學篇),2010(3):20-25.

[4]俞偉麗. 從語境的視角探討英語語篇教學[J]. 教學與管理,2010(10):75-77.

[5]秦紅紅. 基于學習活動觀的高中英語詞塊教學策略[J]. 基礎教育外語教學研究,2018(6):25-28.

[6]張秋會,王薔,蔣京麗. 在初中英語閱讀教學中落實英語學習活動觀的實踐[J]. 中小學外語教學(中學篇),2019(1):1-7.

[7]馮小利. 基于主題語境和英語學習活動觀的高中英語寫作課堂教學模式探索[J]. 英語教師,2019(10):98-102.

[8]王后雄.“問題鏈”的類型及教學功能:以化學教學為例[J]. 教育科學研究,2010(5):50-54.

[9]陳祺鋒. 問題鏈在初中英語深度閱讀中的應用[J].中小學外語教學(中學篇),2021(8):61-65.

[10]趙連杰. 英語學習理解活動中結構化知識的建構方法及啟示[J]. 中小學外語教學(中學篇),2020(9):28-32.

[11]梅德明,王薔. 義務教育英語課程標準(2022年版)解讀[M]. 北京:北京師范大學出版社,2022.

[12]魏恒建. 促進詞匯深度學習的教學策略探究[J].中小學外語教學(中學篇),2019(12):1-7.

[13]孫飴,陸艷艷. 高中英語單元詞匯復現模式的探究與實踐[J]. 中小學外語教學(中學篇),2020(12):36-40.

[14]徐麗,張強. 以主題語境為依托的高中英語詞匯教學探究[J]. 英語學習,2020(11):55-59.

(責任編輯:周彩珍)