融入思政元素的土力學教學研究與實踐

李惠 劉玉峰 趙景偉

摘 ?要:課程思政建設是新形勢下高校教育改革的重要舉措。“土力學”課程是土木工程領域的重要課程,理論與實踐的聯系性較強,開展課程思政教學有利于挖掘和提煉專業知識體系中蘊含的思想價值和精神內涵,實現育才育人相統一。文章分析歸納了“土力學”課程思政元素,以“飽和土的有效應力原理”一節為例,將現有知識點與思政元素有機結合,找到合適的切入點和融入課堂的方式,完成課程思政教學內容和教學過程設計。教學研究和實踐表明,“土力學”課程思政教學改革,發揮了課程育人作用,實現了思政教育與專業教育的同向同行。

關鍵詞:課程思政;土力學;教學設計

中圖分類號:G642 ? ?文獻標識碼:A ? ?文章編號:1673-7164(2024)11-0010-04

培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人是教育的根本問題,立德樹人成效是檢驗高校一切工作的根本標準。2020年5月28日,教育部印發實施《高等學校課程思政建設指導綱要》,強調各類課程與思政課程同向同行,形成協同效應。[1]尤其在新工科背景下人才的培養必須將家國情懷、科技報國、使命擔當等人文精神融入知識、技術的傳授過程。[2]土力學是高等學校土木工程專業的必修課程,是研究土體的應力、變形、強度、滲流及長期穩定性的一門學科,[3]具有較強的理論性和實踐性。清華大學李廣信教授認為土力學中充滿了哲學命題,具備開展課程思政教育的先天優勢。[4]工科類專業課程注重強化學生工程倫理教育,培養學生精益求精的大國工匠精神,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當。[1]

一、土力學課程思政元素的挖掘

(一)深化土力學課程思政建設理念

長期以來,專業課教師往往只偏重于本專業課程的基本概念、原理和方法的講授,認為思政教育是思政課程的責任和任務,對課程思政的重要性認識不足。[5]在全國高校深入推進課程思政建設的背景下,如何將思政元素有機融入專業課程,很多專業課教師感到力不從心。[6]課程思政有其自身的規律,其建設和改革必須結合課程的特點,逐步形成適合本門課程的教學體系。[7]

通過成立土力學課程思政教學團隊,對《習近平總書記教育重要論述講義》《高等學校課程思政建設指導綱要》等相關材料進行深入學習,定期開展思政教育教學交流研討會,深化教師的課程思政意識,教師作為課堂活動的引導者,首先就要加強自身知識、素養和能力的提升,在一定的政治理論儲備基礎上,才能提升思政育人的教育理念[8],通過交流學習讓更多的教師投入課程思政建設中。

(二)深入挖掘土力學課程思政元素

結合土力學的學科特點和教學內容體系,充分挖掘課程知識體系中蘊含的思政元素,拓展課程的廣度和深度,將思政元素歸納總結為家國情懷、專業自豪感、工程倫理教育、辯證唯物思維、大國工匠精神、科技創新思維等六大類。結合各章節的具體教學內容,設計了課程思政教學方案,將思政元素有機地融入土力學課程教學。

例如在講授土力學的發展歷史時,在早期的理論構建過程中主要介紹外國學者,對國內的專家學者介紹較少,不利于增強學生的國家認同感。從愛國主義維度挖掘課程思政資源是課程思政的首要任務。[9]在此可以補充介紹我國土力學學科的奠基人,如黃文熙、盧肇鈞等,他們為我國的鐵路工程建設和土力學的發展做出了大量貢獻。通過對這些名人及事跡的學習,了解土力學在國家經濟社會發展中的重要性,引導學生將個人理想與國家社會發展相結合,通過名人感召式教學弘揚家國情懷,自然地引入思政育人元素,增強了學生對專業知識的感性認識。[10]通過采用案例式教學對成功和失敗案例進行學習,使學生充分認識到,作為“土木人”,必須具備精益求精的大國工匠精神和應當承擔的社會責任。

二、土力學課程思政的課堂教學設計

土力學是土木工程相關專業的專業基礎課,是一門理論性和實踐性較強的專業必修課。其課程知識體系成熟,知識點清晰,教學時要把現有知識點與思政元素有機結合,找到合適的切入點和融入課堂的方式,形成思政元素與知識點之間的有機融合。文章以“飽和土的有效應力原理”一節為例,呈現課程思政教學設計。

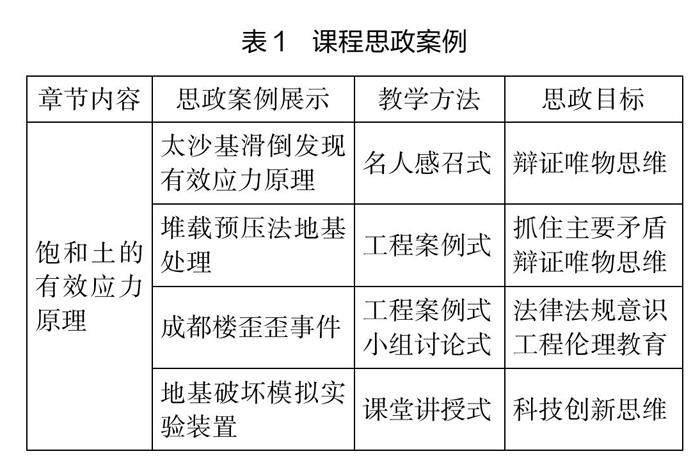

(一)課程思政目標及案例展示

本節的課程思政目標:結合工程案例,引導教育學生工作中必須保持嚴謹的工作態度,嚴格遵守國家、行業規范法規,確保勘測、設計和施工各環節依法依規操作,進行工程倫理教育;通過名人故事、工程案例等形式,培養學生的辯證思維和正確分析問題解決問題的能力;通過地基破壞實驗裝置的模擬演示,培養學生的科技創新思維和勇于創新實踐的熱情。具體內容詳見表1。

(二)課程思政教學整體設計思路

結合本節教學內容、思維方法和價值理念,課前先以一個問題展開,引發學生思考,激發學生對本節教學內容的興趣,然后介紹飽和土的有效應力原理的主要教學內容。采用層層演繹式教學,從有效應力原理的定義開始,到對有效應力的理解、有效應力原理的應用以及飽和土滲透固結過程中有效應力和孔隙水壓力的轉化。為了加深對有效應力原理的理解,采用分組討論式,進行有效應力原理相關問題的探討,小組發言后,教師做最后的歸納總結。融入課程思政元素,提高學生的法律法規意識教育,自覺踐行各行業的職業規范和精神。理論與實踐相結合,通過工程案例介紹,培養學生認識問題、分析問題和解決問題的能力。通過介紹我院教師研發的實驗模型,培養學生的實踐能力和科創精神。

(三)課程思政教學過程

1. 課程導入(問題導入式)

從一個簡單的日常生活小常識提出問題:“為何在雨后泥濘的黏土路面上行走容易滑倒?”引發學生思考。接著從太沙基先生滑倒的小故事入手,講述有效應力原理誕生的過程,引導學生在日常生活中應該勤于觀察樂于思考,善于抓住事物的主要矛盾,培養學生的辯證唯物思維。

2. 教學知識點——飽和土中的有效應力原理(層層演繹式)

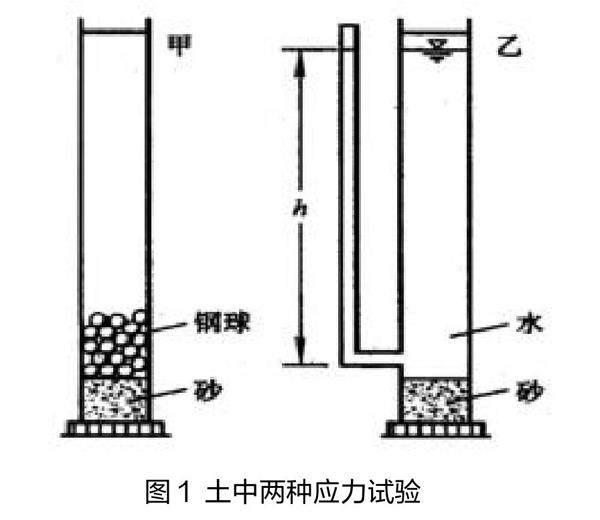

根據課前的問題,對土體進行受力分析,得出飽和土的有效應力原理σ=σ+υ,說明飽和土體承受的總應力為有效應力σ和孔隙水壓力υ之和。如圖1,通過一個小試驗(土中兩種應力試驗)來加深對有效應力原理定義的理解。有兩個完全相同的量筒,底部分別放置一層性質完全相同的松散砂土。

在甲量筒松砂頂面加若干鋼球,使松砂承受σ的壓力,此時可見松砂頂面下降,表明松砂發生壓縮,亦即砂土的孔隙比e減小;乙量筒松砂頂面不加鋼球,而是小心緩慢地注水,在砂面以上高h處正好使砂層表面也增加σ的壓力,結果發現砂層頂面并不下降,表明砂土未發生壓縮,亦即砂土的孔隙比不變。

上述甲、乙兩個量筒底部松砂都作用了σ的壓力,但產生了兩種不同的效果,反映出土體中存在兩種不同性質的應力:由鋼球施加的應力,通過砂土的骨架傳遞,這種骨架應力稱為有效應力,用σ來表示;由水施加的應力通過孔隙中水來傳遞稱為孔隙水壓力,用υ來表示。這種孔隙水壓力不能使土層發生壓縮變形。

通過飽和土的滲透固結模型,加深對飽和土滲透固結過程中有效應力不斷變化的理解。在總應力不變的情況下,有效應力和孔隙水壓力的關系就是此消彼長。培養學生的辯證唯物思維,善于抓住事物的主要矛盾,以不變應萬變。

3. 有效應力原理的工程應用(工程案例式)

引入工程實例——堆載預壓法地基處理,通過對地基處理方法的介紹,構建地基表面的加壓系統和地基中的排水系統,引導學生自行分析堆載預壓法地基處理的工作原理,總結堆載預壓法地基處理的目的,提高學生理論聯系實際、具體分析問題和解決問題的能力。

介紹實驗模型——地下水位變化引起地基破壞的模擬實驗裝置,此裝置是由我院教師研發,且已獲國家發明專利授權。實驗裝置包括:主桶、儲水桶、淺基礎房屋模型、樁基礎房屋模型等,實驗用砂選用滲透系數較大的中粗砂,取自青島膠南風河入海口天然河砂。水位上升時,土中孔隙水壓力增加,有效應力降低,最終導致建筑物傾斜甚至失穩倒塌。水位下降時,孔隙水壓力減小,有效應力增加,地基發生沉降變形,建筑物發生下沉現象。[11]通過實驗直觀演示了地下水位升降導致的建筑物地基破壞以及沉降的過程,揭示了土力學的重要定理,即太沙基的有效應力原理。通過該模型的介紹和演示,培養學生的理論聯系實踐能力和科技創新思維。

4. 相關問題的探討(小組討論式)

資料一:南寧樓歪歪事件

2020年3月12日,南寧晚報報道:有南寧市民表示,他所居住的振寧星光廣場小區有兩棟單元樓發生了“親密接觸”,樓頂碰到了一起。時隔十年,南寧“樓歪歪”事件又卷土重來。針對資料進行分組討論、小組發言:產生這種現象的原因是什么?產生這種現象的誘發因素是什么?

通過課堂小組討論和課上發言,提高學生的語言表達能力和團隊交流協作能力,引導學生自行進行總結歸納,用“飽和土的有效應力原理”來解釋,當土中有效應力增大,使地基發生沉降變形,而這種沉降多表現為不均勻沉降,由此產生“樓歪歪”事件。土中有效應力增大,究其原因是地下水位下降,誘發原因可能是:非法開采地下水、基坑施工的不當降水等。此處可融入思政元素法律法規意識教育、工程倫理教育。

資料二:地面沉降問題

據我國水利部2017年公布的數據,全國地下水超采區達30萬平方公里,超采量約170億立方米,主要集中在北方地區。華北平原深層地下水已形成了跨冀、京、津、魯的區域地下水降落漏斗,形成了滄州、衡水等13個沉降中心,甚至有近7萬平方公里面積的地下水位低于海平面。截至2009年底,北京市最大年沉降量達到137.51mm,最大累計沉降量1163mm,由于地面沉降引發的問題已逐漸顯現。針對資料進行分組討論、小組發言:請分析為什么過量開采地下水會誘發地面沉降?談談其可能產生的危害及防治措施。

根據各小組的發言情況,教師做歸納總結,用過量開采地下水會誘發地面沉降問題來進一步深化理解有效應力原理的應用,對防治措施從節、排、蓄、管四個方面將學生的發言進行分類補充。此處可融入思政元素堅持堅持生態文明發展理念,統籌兼顧人與自然和諧發展。

三、課程思政教學效果反思

飽和土的有效應力原理堪稱整個土力學的“拱心石”,其原理看似簡單卻不易理解。課堂從一個生活小問題開始,將學生的思維迅速帶入,采用名人感召式教學,通過名人小故事,培養學生日常生活中善于觀察、樂于思考的習慣。通過飽和土固結過程中有效應力的變化規律,引導學生掌握正確看待問題的方法,善于抓住問題主要矛盾,以不變應萬變,培養學生的辯證唯物思維。通過“樓歪歪”事件的分組討論,交流總結,加強學生的法律法規意識、生態建設意識,強化學生工程倫理教育。通過我院教師研發的實驗模型的演示,在鞏固本節重點專業理論知識的基礎上,培養學生勇于探索的科技創新精神。通過工程應用的介紹分析,培養學生理論與實踐相結合,注重學思結合、知行統一,培養學生正確分析解決問題的能力。

課堂采用了問題導入式、層層演繹式、小組討論式、工程案例式、總結歸納式、理論與實踐相結合等多種教學方式,使整個課堂充實飽滿、生動活潑。小組討論式教學,充分體現了學生課堂主體的角色,讓學生在積極的氛圍中主動獲取知識。縱觀本次課程,思政教育與知識傳授相輔相成,將唯物辯證思維、科技創新意識、工程倫理教育、法律法規意識、踐行科學發展觀等思政元素有機融入課堂,實現了寓價值觀引導于知識傳授和能力培養中,達到課程思政教育目標。

四、結語

文章總結了幾年來土力學課程思政教學研究與實踐,對土力學課程思政元素進行深入挖掘,針對學科特點將思政元素歸納總結為家國情懷、專業自豪感、工程倫理教育、辯證唯物思維、大國工匠精神、科技創新思維等六大類。對土力學課程思政進行課堂教學設計,以“飽和土的有效應力原理”為例,展示了具體的課程思政教學設計過程,并對教學效果進行了總結分析。在整個教學中,通過名人故事感召、工程案例引入、社會熱點討論、實驗模型演示等內容,引導學生主動學習,深入思考,在完成課程知識與技能目標的同時,實現了價值引領,使學生不僅知道“學什么”而且明晰“怎么學”“為什么學”,達到課程思政教育目標,為相關課程開展課程思政教學提供參考。

參考文獻:

[1] 教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[EB/OL]. (2020-05-28). http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s70 56/202006/t20200603_462437.html?eqid=b04748c500024fb1000000036447884a.

[2] 季曉蓮. 立德樹人視角下工科專業課程思政教學實施路徑研究[J]. 中國多媒體與網絡教學學報:中旬刊,2022(06):71-74.

[3] 劉松玉. 土力學:第四版[M]. 北京:中國建筑工業出版社,2016:1.

[4] 李廣信. 巖土工程50講—巖壇漫話:第二版[M]. 北京:人民交通出版社,2013:4.

[5] 何怡. 土木工程專業“土力學”課程思政教學策略探討[J]. 科教導刊,2022(12):76-78.

[6] 張科,納學梅. 課程思政融入《土力學》教學的探索與實踐[J]. 高教學刊,2021(08):113-116.

[7] 張曉磊,吳曉峰,曹培. 基于課程思政的土動力學實驗教學模式探索[J]. 教育教學論壇,2022(43):41-44.

[8] 黎瑩,廖紅建. 新時代《土力學》“課程思政”課堂教學設計與實踐[J]. 水利與建筑工程學報,2021,19(04):228-231.

[9] 黃鎖明,李麗娟. 新工科課程思政教學存在的問題與對策[J]. 教育理論與實踐,2022,42(36):39-42.

[10] 黃睿. “邊坡與基坑工程”課程思政教學探索[J]. 紹興文理學院學報(教育版),2022,42(02):30-36.

[11] 李大勇,張雨坤,馮磊,等. 地下水位變化引起地基破壞的模型實驗裝置[J]. 實驗技術與管理,2013(07):16-19.

(責任編輯:牛雪璐)

基金項目:山東省本科教學改革研究重點項目“新工科背景下地方高水平大學土建類專業課程建設基本范式研究與實踐”(項目編號:Z2021203);山東科技大學優秀教學團隊支持計劃“城市地下空間開發系列課程群教學團隊”(項目編號:JX TD20190503);山東科技大學教育教學研究“群星計劃”項目“融入思政元素的土力學課程混合式教學改革研究與實踐”(項目編號:QX2021M16)。

作者簡介:李惠(1977—),女,博士,山東科技大學土木工程與建筑學院副教授,研究方向為城市地下空間工程;劉玉峰(1965—),男,博士,山東科技大學土木工程與建筑學院教授,研究方向為建筑節能技術;趙景偉(1973—),男,博士,山東科技大學土木工程與建筑學院教授,研究方向為城市設計、城市地下空間規劃。