ADDIE模型下跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)

陳嫻 高翔 趙秋燕

【作者簡(jiǎn)介】陳嫻,一級(jí)教師;高翔,正高級(jí)教師,特級(jí)教師,廈門(mén)市思明區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校教研員;趙秋燕,高級(jí)教師。

【基金項(xiàng)目】廈門(mén)市思明區(qū)教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃2024年度“新課標(biāo)、新教學(xué)、新學(xué)校”實(shí)驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)課題“小學(xué)跨學(xué)科項(xiàng)目式教學(xué)實(shí)踐研究——以‘菜地競(jìng)標(biāo)展示牌為例”(SX2024Z099);福建省教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃2023年度課題“基于項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的小學(xué)科學(xué)融合勞動(dòng)教育實(shí)踐研究”(FJJKZX23-604);福建省中青年教師教育科研項(xiàng)目基礎(chǔ)教育研究專(zhuān)項(xiàng)“新課標(biāo)背景下小學(xué)科學(xué)教學(xué)中滲透勞動(dòng)教育的實(shí)踐研究”(JSZJ22032)

【摘 要】《義務(wù)教育課程方案(2022年版)》提出要進(jìn)行跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)。文章針對(duì)目前跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)因難以跳出傳統(tǒng)分科教學(xué)和線性教學(xué)慣性思維導(dǎo)致“跨而不合”“跨而不深”的問(wèn)題,構(gòu)建基于ADDIE模型的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)框架,并以“明月幾時(shí)有”為例,進(jìn)行跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)“跨且合”“跨且深”,提升學(xué)生的核心素養(yǎng)。

【關(guān)鍵詞】ADDIE模型;跨學(xué)科主題學(xué)習(xí);核心素養(yǎng);月相變化

一、背景與問(wèn)題

為適應(yīng)新時(shí)代對(duì)人才培養(yǎng)的需求,倡導(dǎo)并開(kāi)展跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)已成為國(guó)內(nèi)外教育新趨勢(shì)。《義務(wù)教育課程方案(2022年版)》明確要求加強(qiáng)課程內(nèi)容與學(xué)生經(jīng)驗(yàn)、社會(huì)生活的聯(lián)系,強(qiáng)化學(xué)科內(nèi)知識(shí)整合,統(tǒng)籌設(shè)計(jì)綜合課程和跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)。原則上,各門(mén)課程用不少于10%的課時(shí)設(shè)計(jì)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)。[1]由此涌現(xiàn)出許多跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)的研究和課例,然而很多課例存在“跨而不合”“跨而不深”的問(wèn)題,究其原因主要有以下兩點(diǎn)。

一是難以跳出傳統(tǒng)分學(xué)科教學(xué)的慣性思維,導(dǎo)致學(xué)科難以整合。比如在以“中秋月”為主題的跨學(xué)科學(xué)習(xí)中,語(yǔ)文課學(xué)習(xí)關(guān)于“滿月”的詩(shī)歌,美術(shù)課完成“中秋”主題繪畫(huà)及月餅盒子的制作,音樂(lè)課學(xué)習(xí)童謠《月亮月光光》,科學(xué)課學(xué)習(xí)月相變化的規(guī)律及成因。這樣的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)依然基于傳統(tǒng)分科教學(xué)的模式,各學(xué)科出于知識(shí)本位完成任務(wù),致使學(xué)科內(nèi)容僅進(jìn)行表面簡(jiǎn)單拼湊,無(wú)法達(dá)到圍繞特定主題將兩門(mén)及以上學(xué)科的內(nèi)容進(jìn)行整合這一目的,難以觸及不同學(xué)科背后的育人價(jià)值,導(dǎo)致“跨而不合”。

二是難以突破傳統(tǒng)線性教學(xué)設(shè)計(jì)的桎梏,導(dǎo)致學(xué)科思維難以聚合。比如,有教師在實(shí)施“月出時(shí)分”的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)中,指導(dǎo)六年級(jí)學(xué)生通過(guò)回憶科學(xué)課中月相變化規(guī)律及數(shù)學(xué)課中植樹(shù)問(wèn)題來(lái)解釋月出時(shí)間差的原因,并以此判斷古詩(shī)中描述的月相。在這個(gè)案例中,月相方面辨析屬于第三學(xué)段(五、六年級(jí))的科學(xué)概念,用于尋找月出規(guī)律的周期公式推導(dǎo)是五年級(jí)數(shù)學(xué)的素養(yǎng)要求,而植樹(shù)問(wèn)題無(wú)法清晰地解釋月出時(shí)間差的原因,并且所選的詩(shī)詞也是學(xué)生在四、五年級(jí)語(yǔ)文課中學(xué)習(xí)過(guò)的。出現(xiàn)上述問(wèn)題,是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的線性教學(xué)設(shè)計(jì)較難做到以評(píng)價(jià)為中心,對(duì)于教學(xué)目標(biāo)、內(nèi)容的適切性無(wú)法動(dòng)態(tài)評(píng)估,教學(xué)缺乏素養(yǎng)導(dǎo)向下立體周密的考量,從而使得學(xué)科思維發(fā)展無(wú)法形成合力,導(dǎo)致“跨而不深”。

為了突破上述困境,筆者選擇ADDIE模型進(jìn)行實(shí)踐研究,以打破學(xué)科壁壘,開(kāi)展切實(shí)有效的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí),激活學(xué)生的多領(lǐng)域認(rèn)知、多維度思維、多層次感悟,促進(jìn)跨學(xué)科素養(yǎng)形成。

二、基于ADDIE模型的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)框架

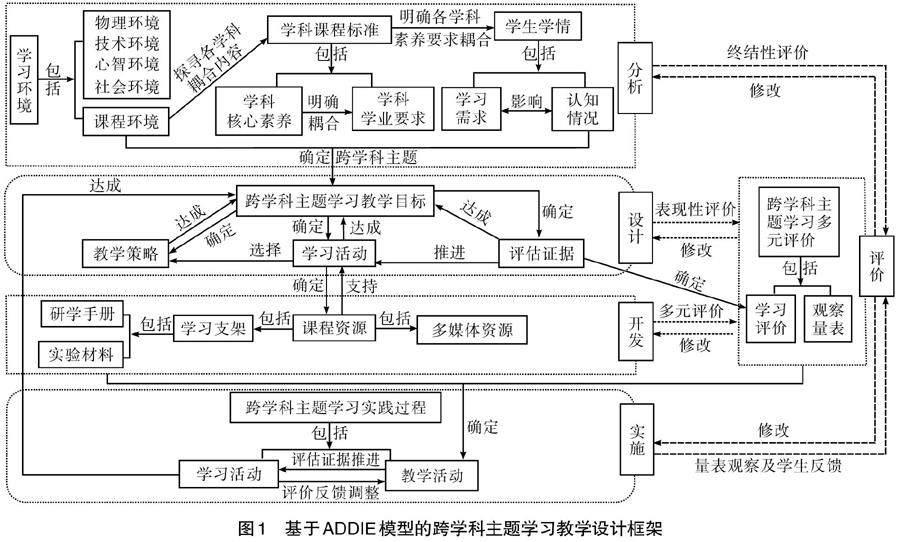

ADDIE模型是應(yīng)教育發(fā)展而產(chǎn)生的以建構(gòu)主義為基礎(chǔ)的教學(xué)設(shè)計(jì)模型,其包括分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施、評(píng)估(評(píng)價(jià))五個(gè)階段,分別與Analysis、Design、Develop、Implement、Evaluate相對(duì)應(yīng),因此得名ADDIE模型。[2]ADDIE模型包含要學(xué)什么(學(xué)習(xí)目標(biāo)的制訂)、如何去學(xué)(學(xué)習(xí)策略的運(yùn)用)以及怎么判斷成效(學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)的實(shí)施)三個(gè)部分。[3]筆者將跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)和ADDIE模型進(jìn)行適切性比較。在特征方面,跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)是以科目為錨點(diǎn)、以主題為抓手、以實(shí)踐為路徑、以素養(yǎng)為導(dǎo)向的綜合學(xué)習(xí)形式,具有學(xué)科理解性、關(guān)聯(lián)整合性、高階拓展性、實(shí)踐合作性等特征[4];ADDIE模型是基于系統(tǒng)論、以學(xué)生為中心的非線性教學(xué)設(shè)計(jì)模型,具有整體關(guān)聯(lián)性、階層遞進(jìn)性、以生為本性、創(chuàng)造重構(gòu)性、動(dòng)態(tài)發(fā)展性幾個(gè)基本特征[5]。由此可知,兩者都具備整體性、進(jìn)階性、生本性等特征。在環(huán)節(jié)方面,跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)倡導(dǎo)基于“教—學(xué)—評(píng)”一體化的設(shè)計(jì)思路,更好地引導(dǎo)學(xué)生自主、綜合地運(yùn)用知識(shí)和技能解決現(xiàn)實(shí)復(fù)雜問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)知識(shí)、思維的綜合;ADDIE模型教學(xué)設(shè)計(jì)可以根據(jù)學(xué)生的認(rèn)知水平和課標(biāo)要求重構(gòu)、調(diào)整學(xué)習(xí)內(nèi)容,通過(guò)評(píng)價(jià)反饋不斷調(diào)整各個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容,促進(jìn)思維聚合。筆者根據(jù)兩者特征與環(huán)節(jié)方面的契合度,基于ADDIE模型搭建跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)框架(如圖1),以規(guī)范的流程實(shí)現(xiàn)有融合、有深度的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)。

對(duì)于ADDIE模型的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì),在分析環(huán)節(jié),教師需要綜合考慮多個(gè)要素及其相互關(guān)系確定適合的主題;在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),需要圍繞主題重構(gòu)統(tǒng)整跨學(xué)科學(xué)習(xí)目標(biāo),選擇合適的教學(xué)策略;在開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié),根據(jù)主題學(xué)習(xí)的需要?jiǎng)?chuàng)設(shè)合適的學(xué)習(xí)支架及多媒體資源支持跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)活動(dòng)的開(kāi)展;在實(shí)施環(huán)節(jié),基于證據(jù)評(píng)估推進(jìn)學(xué)習(xí)活動(dòng),評(píng)價(jià)反饋調(diào)整教學(xué)活動(dòng)。最后,教師通過(guò)評(píng)價(jià)合理調(diào)整及修改分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施等環(huán)節(jié),讓整個(gè)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)以學(xué)生發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),以核心素養(yǎng)的發(fā)展為落腳點(diǎn),關(guān)聯(lián)起各學(xué)科要素,使之融通系統(tǒng)化為一個(gè)新的具有復(fù)合價(jià)值的學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)。如此,有效避免了傳統(tǒng)分科教學(xué)內(nèi)容雜糅和學(xué)習(xí)活動(dòng)孤立的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)學(xué)生學(xué)習(xí)從分科走向統(tǒng)整,達(dá)成“跨且合”。模型的非線性結(jié)構(gòu)能動(dòng)態(tài)監(jiān)督教學(xué)是否滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)需求,監(jiān)測(cè)學(xué)生是否處在深度學(xué)習(xí)狀態(tài),使得整體教學(xué)能夠以學(xué)習(xí)為中心,促進(jìn)學(xué)生思維聚合,實(shí)現(xiàn)“跨且深”。

三、ADDIE模型下的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)

基于ADDIE模型與跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)的適切性,筆者按照上述框架,設(shè)計(jì)適用于五年級(jí)學(xué)生的案例——“明月幾時(shí)有”。

(一)分析:深入分析,確定主題

主題是整個(gè)跨學(xué)科學(xué)習(xí)活動(dòng)的核心支點(diǎn)。教師依據(jù)ADDIE模型的首要環(huán)節(jié)進(jìn)行層層分析,從整體框架上厘清它們之間的邏輯關(guān)系,聚焦學(xué)生發(fā)展的核心素養(yǎng)點(diǎn),確定主題。首先分析學(xué)習(xí)環(huán)境,遴選主題“月亮”,其次分析課程標(biāo)準(zhǔn)中該學(xué)段學(xué)科核心素養(yǎng),聚焦主題“月相變化”,然后分析學(xué)業(yè)要求,明晰主題“探究月相變化”,最后分析學(xué)情,確定主題“明月幾時(shí)有”。

1.分析學(xué)習(xí)環(huán)境,探尋耦合

跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)中,學(xué)習(xí)環(huán)境主要包含課程環(huán)境、物理環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、心智環(huán)境、社會(huì)環(huán)境五個(gè)維度。對(duì)于課程環(huán)境的分析,教師可以探尋學(xué)生在不同學(xué)科中所學(xué)知識(shí)的耦合,為主題的選擇提供方向。本例中,基于第三學(xué)段科學(xué)課本內(nèi)容,對(duì)照其他學(xué)科該學(xué)段知識(shí)點(diǎn),發(fā)現(xiàn)科學(xué)課中“認(rèn)識(shí)月球”“晝夜更替”涉及探究“月亮”,可以與語(yǔ)文課中鑒賞月(《暮江吟》《楓橋夜泊》)、美術(shù)課中欣賞月(“彩墨世界”)、數(shù)學(xué)課中觀察物體的方式(“觀察物體”)耦合,由此初步遴選出主題——“月亮”。另外,教師可以借助教室、實(shí)驗(yàn)室、戶外場(chǎng)所、科技館、一體機(jī)、平板等為主題學(xué)習(xí)提供穩(wěn)定的物理環(huán)境和技術(shù)環(huán)境,組建學(xué)習(xí)共同體,確保在穩(wěn)定的心智環(huán)境中構(gòu)建良好的社會(huì)環(huán)境,促進(jìn)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)的發(fā)生。

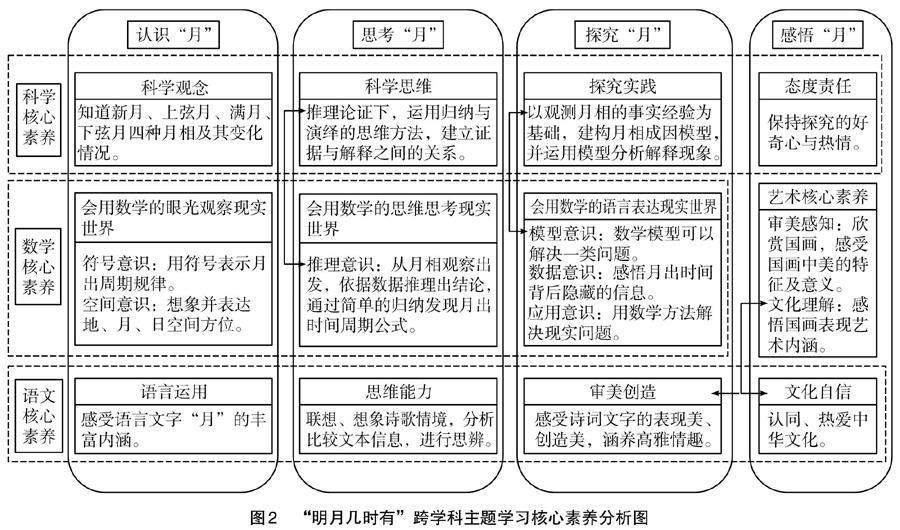

2.分析核心素養(yǎng),明確耦合

教師可以基于科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)中與“月亮”相關(guān)的核心素養(yǎng),輻射數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、藝術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)(如圖2),明確素養(yǎng)要求的耦合點(diǎn)。一是多領(lǐng)域構(gòu)建“月亮”概念,如在科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)中涉及“月相變化”的概念建構(gòu),其中包含的周期規(guī)律及方位變化在數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)中有所要求。二是多維度思考“月相”的奧秘,如科學(xué)課上探索月相變化的推理論證與數(shù)學(xué)思維中的推理意識(shí)耦合。三是多角度探究“月相變化”的規(guī)律,如科學(xué)素養(yǎng)中對(duì)于月相研究所需要的模型建構(gòu)能力,需要遷移數(shù)學(xué)素養(yǎng)的模型意識(shí)、數(shù)據(jù)意識(shí)、應(yīng)用意識(shí)。四是多層次感悟“月”的意蘊(yùn),“月”作為中華傳統(tǒng)文化中重要的意象,出現(xiàn)在許多詩(shī)歌、國(guó)畫(huà)作品中,其中亦可發(fā)現(xiàn)月相的變化。由此明確耦合,將主題聚焦于“月相變化”。

3.分析學(xué)業(yè)要求,明晰耦合

教師可以通過(guò)梳理相應(yīng)學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)業(yè)要求,明晰耦合。在與“月相”有關(guān)的知識(shí)框架中,學(xué)生需要在理解月相周期變化(科學(xué))的基礎(chǔ)上,閱讀詩(shī)歌想象畫(huà)面(語(yǔ)文),判斷月相。在探究“月相變化”能力方面,學(xué)生需要在真實(shí)情境中發(fā)現(xiàn)常見(jiàn)的數(shù)量關(guān)系,并能夠基于觀察和數(shù)據(jù),形成初步的模型意識(shí)和推理意識(shí)(數(shù)學(xué));還要能夠運(yùn)用模型模擬地、月、日的位置關(guān)系(科學(xué))。在感悟“月相”方面,學(xué)生需要能夠想象詩(shī)歌大體描述的情境(語(yǔ)文),感受?chē)?guó)畫(huà)魅力(藝術(shù))。綜上,可進(jìn)一步明晰主題“探究月相變化”。

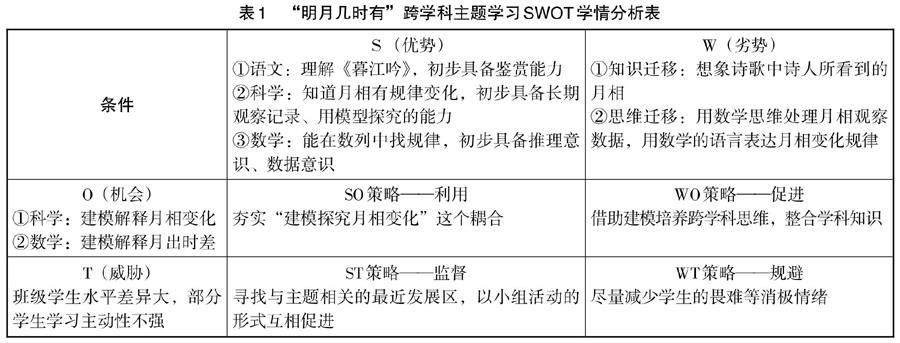

4.分析學(xué)生學(xué)情,夯實(shí)耦合

本例采用SWOT法全面分析學(xué)情,幫助教師更好地了解學(xué)生的認(rèn)知情況和學(xué)習(xí)需求,以夯實(shí)耦合。首先,教師可以通過(guò)問(wèn)卷進(jìn)行學(xué)情調(diào)研,了解與本主題相關(guān)的學(xué)生自身知識(shí)和技能掌握情況,梳理出“S(優(yōu)勢(shì))”及“W(劣勢(shì))”。其次,根據(jù)上述課程標(biāo)準(zhǔn)分析,明確通過(guò)學(xué)習(xí)可以掌握的知識(shí)技能,即“O(機(jī)會(huì))”。然后,從各學(xué)科教師對(duì)于五年級(jí)學(xué)生的質(zhì)量分析中總結(jié)出學(xué)生存在的普遍問(wèn)題,即“T(威脅)”。最后,歸納出SWOT學(xué)情分析表(見(jiàn)表1)。

由表1可以看出,教師可以從WT策略中確定需要通過(guò)激勵(lì)性評(píng)價(jià)規(guī)避學(xué)生的消極影響;從ST策略中得出需要挖掘?qū)W生潛力并盡量消除學(xué)生的畏難情緒;從WO策略中發(fā)現(xiàn)可以借助“建模探究月相變化”進(jìn)行統(tǒng)整,解決由于學(xué)科之間割裂導(dǎo)致的知識(shí)和思維難以遷移的問(wèn)題;從SO策略中夯實(shí)耦合,圍繞“月有陰晴圓缺”建模探究月相變化、月出時(shí)間等問(wèn)題,由此確定主題“明月幾時(shí)有”。

綜上,“明月幾時(shí)有”主題基于核心素養(yǎng)和學(xué)業(yè)要求凝練而成,是學(xué)生普遍能理解的概念,具有通約性。教師通過(guò)學(xué)情和學(xué)習(xí)環(huán)境的分析進(jìn)一步確定主題,確保研究問(wèn)題在學(xué)生的最近發(fā)展區(qū)且與學(xué)生的生活息息相關(guān),具有生活性和進(jìn)階性。這些特性確保了跨學(xué)科主題的適切性。

(二)設(shè)計(jì):依標(biāo)定評(píng),以評(píng)促學(xué)

在設(shè)計(jì)階段,教師可以基于“教—學(xué)—評(píng)”一致性理念,制訂跨學(xué)科教學(xué)目標(biāo),明確預(yù)期結(jié)果,根據(jù)目標(biāo)確定評(píng)估證據(jù),依據(jù)評(píng)估證據(jù)逆向設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)活動(dòng),選擇合適的教學(xué)策略,以達(dá)成教學(xué)目標(biāo),從而完成學(xué)科上的“跨”,內(nèi)容上的“整”,目標(biāo)上的“融”。

1.制訂教學(xué)目標(biāo)

基于ADDIE模型動(dòng)態(tài)“分析—評(píng)價(jià)—設(shè)計(jì)”特征,教師可以以學(xué)科素養(yǎng)為錨點(diǎn),歸并、統(tǒng)籌制訂跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)的教學(xué)目標(biāo)(如圖3)。教師通過(guò)采用“行為主體(學(xué)生)+行為條件+活動(dòng)+表現(xiàn)程度”的基本語(yǔ)式,判斷學(xué)生在跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)活動(dòng)中需要經(jīng)歷什么(典型活動(dòng))、運(yùn)用了何種技能(知識(shí)運(yùn)用、社會(huì)性技能)、能夠達(dá)到什么樣的學(xué)習(xí)效果(素養(yǎng)提升)[6],以實(shí)現(xiàn)核心素養(yǎng)的具象化。

2.確定評(píng)估證據(jù)及教學(xué)環(huán)節(jié)

以上述跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)的教學(xué)目標(biāo)為統(tǒng)領(lǐng),結(jié)合跨學(xué)科學(xué)習(xí)的情境性、協(xié)作性、設(shè)計(jì)性等特征[7],基于“教—學(xué)—評(píng)”一致性,通過(guò)ADDIE模型非線性特征中“目標(biāo)—設(shè)計(jì)—評(píng)價(jià)—實(shí)施”的交叉聯(lián)系,筆者將教學(xué)目標(biāo)分解、轉(zhuǎn)化為評(píng)估證據(jù),逆向設(shè)計(jì)基于評(píng)估證據(jù)的學(xué)習(xí)活動(dòng),以評(píng)估推動(dòng)教學(xué),促進(jìn)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)高質(zhì)量進(jìn)行(見(jiàn)表2)。

3.選擇教學(xué)策略

為更好地達(dá)成教學(xué)目標(biāo),有效開(kāi)展教學(xué)活動(dòng),教師可以根據(jù)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)的需要選擇以下教學(xué)策略。一是以現(xiàn)實(shí)問(wèn)題為情境展開(kāi)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)。真實(shí)的問(wèn)題能讓學(xué)生沉浸于學(xué)習(xí)狀態(tài),在團(tuán)隊(duì)合作中運(yùn)用跨學(xué)科知識(shí)與技能解決問(wèn)題,構(gòu)建系統(tǒng)化的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)。本例中從學(xué)生發(fā)現(xiàn)有時(shí)即便天氣很好也無(wú)法觀察到月亮展開(kāi)學(xué)習(xí);以教輔材料中白居易從傍晚夕陽(yáng)西沉觀察到彎月初升進(jìn)行辨析,可以促進(jìn)知識(shí)與思維的聯(lián)結(jié)、生成與遷移,讓深度學(xué)習(xí)真正發(fā)生。二是以“教—學(xué)—評(píng)”一致性為載體推進(jìn)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)。教師可以結(jié)合ADDIE模型的特點(diǎn),擬訂清晰的教學(xué)目標(biāo),確定評(píng)估證據(jù),讓評(píng)價(jià)貫穿于教與學(xué)的全過(guò)程,實(shí)現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)的逐步推進(jìn)、層層深入。三是以“學(xué)為中心”為核心實(shí)現(xiàn)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)。整個(gè)學(xué)習(xí)活動(dòng)以學(xué)生為主體,充分發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性,幫助學(xué)生在深度學(xué)習(xí)中獲得系統(tǒng)的綜合思維。

(三)開(kāi)發(fā):開(kāi)發(fā)資源,保障學(xué)習(xí)

經(jīng)過(guò)分析和設(shè)計(jì)兩個(gè)步驟后,進(jìn)入ADDIE模型中的開(kāi)發(fā)階段。教師可以根據(jù)前兩個(gè)階段的結(jié)果開(kāi)發(fā)課程資源——?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)支架“‘明月幾時(shí)有研學(xué)手冊(cè)”,自制結(jié)構(gòu)化的實(shí)驗(yàn)探究材料,制作配套的輔助多媒體資源(課件、微課等),以保證教學(xué)活動(dòng)的開(kāi)展。其中,作為學(xué)習(xí)支架的研學(xué)手冊(cè),包含知識(shí)型支架、實(shí)驗(yàn)型支架、信息型支架等內(nèi)容[8],能夠讓學(xué)生在完成任務(wù)的過(guò)程中,優(yōu)化原有認(rèn)知圖式,生成新的行為程序和思想方法,幫助學(xué)生運(yùn)用多學(xué)科觀念和思維解決問(wèn)題,從而打破學(xué)科之間的壁壘,實(shí)現(xiàn)“跨且合”。比如,研學(xué)手冊(cè)中讓學(xué)生觀察記錄月相及提供月出時(shí)間的知識(shí)型支架,可以直觀展示月相規(guī)律及月初月落情況,引發(fā)學(xué)生探究,建模得出月出時(shí)間的通式T=6+(n-1)×0.8(T為月出時(shí)間,n為農(nóng)歷日期,如農(nóng)歷初三時(shí)n=3),幫助學(xué)生將知識(shí)網(wǎng)格化、思維可視化,從而聚合深化學(xué)生思維,促進(jìn)高階思維的發(fā)展。又如,研學(xué)手冊(cè)中讓學(xué)生選擇合適的材料設(shè)計(jì)并制作月相變化模型及應(yīng)用模型描述、解釋、預(yù)測(cè)月相變化的實(shí)驗(yàn)型支架,讓學(xué)生不僅獲得了結(jié)構(gòu)化的知識(shí),還鞏固了學(xué)科實(shí)踐能力,達(dá)到“活知識(shí)”與“活技能”的跨學(xué)科學(xué)習(xí)目標(biāo)。再如,研學(xué)手冊(cè)中讓學(xué)生根據(jù)詩(shī)歌內(nèi)容畫(huà)出國(guó)畫(huà)中“月”這個(gè)信息型支架,促進(jìn)學(xué)生轉(zhuǎn)換思維方式和分析視角,建立起語(yǔ)文情境、科學(xué)觀念及數(shù)學(xué)問(wèn)題之間跨學(xué)科的橋梁,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性,構(gòu)建高階思維,促進(jìn)深度學(xué)習(xí)。

(四)實(shí)施:學(xué)習(xí)中心,深度學(xué)習(xí)

教師可以根據(jù)ADDIE模型“設(shè)計(jì)—評(píng)價(jià)—實(shí)施”的特點(diǎn)實(shí)施跨學(xué)科主題學(xué)習(xí),具體流程如圖4所示。首先,教師基于“學(xué)習(xí)中心”理念,將教學(xué)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化為一個(gè)個(gè)具體的學(xué)習(xí)活動(dòng),發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性,讓學(xué)生進(jìn)行深度學(xué)習(xí)。其次,教師緊扣教學(xué)目標(biāo)和評(píng)估證據(jù),對(duì)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)活動(dòng)進(jìn)行串聯(lián)與整合。一方面可以結(jié)構(gòu)化不同學(xué)科的學(xué)習(xí)內(nèi)容,另一方面也為學(xué)生提供了多學(xué)科思維遷移的機(jī)會(huì),落實(shí)各學(xué)科核心素養(yǎng)。最后,教師通過(guò)評(píng)價(jià)反饋關(guān)注學(xué)生學(xué)習(xí)興趣的激發(fā)度、學(xué)習(xí)行為的投入度、學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解度、學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)度、學(xué)習(xí)應(yīng)用的遷移度等,讓整個(gè)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)在深度學(xué)習(xí)中推進(jìn)。

(五)評(píng)價(jià):貫穿連接,保障課例

評(píng)價(jià)作為ADDIE模型的核心部分,貫穿整個(gè)教學(xué)流程。教師根據(jù)每個(gè)階段的評(píng)價(jià)結(jié)果,反思前面一個(gè)或幾個(gè)階段存在的問(wèn)題,使整個(gè)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)變成一個(gè)自我修正的系統(tǒng)。本例中,教師可以基于評(píng)價(jià)維度及指標(biāo),通過(guò)學(xué)習(xí)性評(píng)價(jià)搭建問(wèn)題解決、活動(dòng)規(guī)則等評(píng)價(jià)支架,作為評(píng)估證據(jù)推進(jìn)教學(xué)活動(dòng);借助表現(xiàn)性評(píng)價(jià)和總結(jié)性評(píng)價(jià),從學(xué)生在跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)中長(zhǎng)期觀察月相的堅(jiān)持性,提出問(wèn)題和設(shè)計(jì)制作模型的主動(dòng)性,搭建數(shù)學(xué)及物理模型的成效,合作學(xué)習(xí)的配合度等方面出發(fā),綜合評(píng)價(jià)學(xué)生的同時(shí)也調(diào)控、診斷、激勵(lì)學(xué)生學(xué)習(xí),促進(jìn)學(xué)生深度思考和自我反思。跨學(xué)科主題實(shí)施過(guò)程中,課題組教師使用課堂觀察量表,從教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度、教學(xué)內(nèi)容適合度、教學(xué)過(guò)程是否以學(xué)習(xí)為中心、教學(xué)效果是否達(dá)到跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)預(yù)期等維度出發(fā),觀察記錄執(zhí)教教師的教學(xué)效果,借助評(píng)價(jià)表記錄學(xué)生的學(xué)習(xí)情況。

在本課例實(shí)施后,教師根據(jù)量表數(shù)據(jù),從主題學(xué)習(xí)目標(biāo)設(shè)定的適切性、學(xué)習(xí)支架建構(gòu)的合理性等方面進(jìn)行反思,思考學(xué)習(xí)環(huán)境是否可以優(yōu)化,學(xué)習(xí)活動(dòng)中哪些問(wèn)題可以避免,學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)是否有效等問(wèn)題。由此,對(duì)本課例教學(xué)設(shè)計(jì)進(jìn)行了以下優(yōu)化:一是簡(jiǎn)化數(shù)學(xué)模型,強(qiáng)化物理模型的建構(gòu);二是聯(lián)合綜合實(shí)踐、勞動(dòng)等其他學(xué)科教師,增強(qiáng)跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)活動(dòng)的指導(dǎo)性等。

四、小結(jié)

ADDIE模型為跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)提供了一個(gè)結(jié)構(gòu)化的指導(dǎo)流程。在“明月幾時(shí)有”的跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)中,教師通過(guò)分析能更好地確定主題,使學(xué)生能夠根據(jù)自身現(xiàn)有的認(rèn)知水平、核心素養(yǎng)要求、學(xué)業(yè)要求開(kāi)展,在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施主題學(xué)習(xí)中,基于評(píng)價(jià)不斷反思和調(diào)整,讓各學(xué)科在學(xué)科觀念、學(xué)科思維、學(xué)科能力、情感態(tài)度等方面不斷地交叉、滲透、遷移,最終打破學(xué)科間壁壘,彌合學(xué)科間界限,增強(qiáng)學(xué)科間整合,達(dá)成“跨且合”“跨且深”。

參考文獻(xiàn):

[1]中華人民共和國(guó)教育部. 義務(wù)教育課程方案(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學(xué)出版社,2022.

[2]謝風(fēng)梅. 核心素養(yǎng)導(dǎo)向下應(yīng)用“ADDIE”模型的初中數(shù)學(xué)單元作業(yè)設(shè)計(jì)的研究[D]. 黃岡:黃岡師范學(xué)院,2023.

[3]程豪. 我國(guó)中小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程開(kāi)發(fā)模式研究:基于ADDIE課程教學(xué)模型[J]. 當(dāng)代教育與文化 ,2018(2):56-62.

[4]伍紅林,田莉莉. 跨學(xué)科主題學(xué)習(xí):溯源、內(nèi)涵與實(shí)施建議[J]. 全球教育展望,2023(3):35-47.

[5]尹仕琪. 數(shù)學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)視域下復(fù)數(shù)單元教學(xué)設(shè)計(jì)的研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱師范大學(xué),2022.

[6]徐廣華. 跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)的目標(biāo)設(shè)計(jì):基本要點(diǎn)、設(shè)計(jì)理路與呈現(xiàn)樣態(tài)[J]. 教育理論與實(shí)踐,2023(29):13-17.

[7]張桂鳳. 跨學(xué)科項(xiàng)目中設(shè)計(jì)能力評(píng)價(jià)工具的研制與實(shí)踐[J]. 創(chuàng)新人才教育,2023(1):45-50.

[8]余勝泉,胡翔. STEM 教育理念與跨學(xué)科整合模式[J]. 開(kāi)放教育研究,2015(4):13-22.

(責(zé)任編輯:羅小熒)