課堂,順“生”而教

【摘要】教師根據學生原有的知識狀況進行教學,能構建更高效的課堂,讓學生更好地吸收和運用知識。文章以《示兒》的教學為例,從五個方面闡述了如何根據學生原有的知識狀況進行教學:一是教在生字書寫易錯處,二是教在思維困惑解決處,三是教在閱讀策略運用處,四是教在聲情并茂朗讀處,五是教在書寫規范美觀處。

【關鍵詞】小學語文;順“生”而教;知識狀況

作者簡介:石蘇黔(1979—),女,江蘇省鎮江市江蘇科技大學附屬小學。

順“生”而教是指教師根據學生原有的知識狀況進行教學。如針對部編版小學語文五年級上冊第四單元中的《示兒》,大部分學生在幼兒時期就會讀,甚至會背,而且也知道這是一首愛國詩。基于這樣的學情,教師在課堂教學中應該采用怎樣的教學模式呢?下面,筆者以《示兒》為例談談自己的教學思路。

一、教在生字書寫易錯處

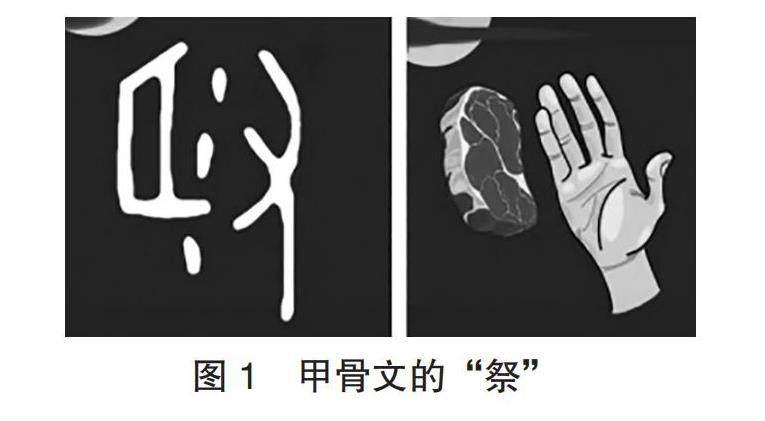

雖然生字教學已不是第三學段的重頭戲,但是對于學生容易出錯的地方,教師還是應予以重視。《示兒》中的“祭”是一個生字,更是一個易錯字。基于此,筆者在課件中出示了“祭”從甲骨文到楷書的演變過程,對每一個部分所代表的意思進行了闡述,收獲了良好的教學效果。

案例:

師:“祭”是本課的生字。請大家看看大屏幕上“祭”的漢字演變。“祭”下面是一個什么字?

生:示。

師:甲骨文的“祭”(見圖1),看起來是由兩塊石頭簡單地搭成祭臺。再看整個字,左邊是一個“肉”字,然后右邊你看到了什么?

生:手。

師:手捧起肉,站在祭臺前面,恭恭敬敬地祭拜祖先或者神佛,這個字就是“祭”。再看金文的“祭”(見圖2),“肉”里面變成了兩點,有點像什么?

生:月。

師:在古代,“月”和“肉”字是差不多的,所以月字旁大多都是表示身體的一個部位,比如說“胃”。打開語文書,翻到《示兒》這首詩,找到“祭”,用水筆描紅,再寫兩遍,注意左半邊有兩個點。

學生在第三學段學習時,會遇到很多生詞,容易讀錯、寫錯。教師要重視學生可能會出現的學習障礙,用形象的方式展開教學,幫助學生更好地記憶和理解生字。

二、教在思維困惑解決處

在課堂教學中,經常看到教師講得手舞足蹈,而學生聽得昏昏欲睡的場景。究其原因,往往是教師講授的內容學生早已知道,而教師卻還在重復強調。這就是“高耗低效”的課堂教學。因此,在課堂教學中,教師要做到:學生會的,堅決不教;學生有困難的,要帶著學生重點突破,教給學生學習的方法。

案例:

師:理解古詩有哪些法寶?

生:有時候需要增加內容,有時候需要刪減內容。

師:有時候還要調整詩的順序以符合我們現在表達的習慣。

教師指名學生翻譯《示兒》一二兩行。

生1:知道死去后什么事都與我無關。只是令我悲傷的是見不到九州統一。

師:九州統一就是什么統一?

生1:中國統一。

師:看來你昨天充分預習了,還用到了創造性復述的方法,用“我”的口吻翻譯詩句。下面誰再來翻譯一二兩行?

生2:我本來就知道人死后,什么事情都與我無關,但是令我悲傷的是我沒有看見九州統一。

師:有一個字的理解不準確,“但”的意思是—

生2:只是。

師:這是本首詩的重點。只是令我悲傷的是沒有看見祖國的統一。好,誰再來翻譯一下三四兩行?

生3:宋朝軍隊收復中原的日子,祭祖的時候別忘了告訴你們的父親。

師:在翻譯三四行的時候,要交換一下順序,更符合我們現在的表達。

生3:家祭的時候,不要忘記告訴你們的父親,宋朝的軍隊收復中原的好消息。

師:剛才同學們分行理解古詩,下面我們就把整首詩連在一起說一說。不過我有要求,既然是陸游臨終前的遺言,請你們用第一人稱來表達,并在前面加上三個字—兒子呀。

生4:兒子呀,兒子呀,我本來就知道人死了,什么也沒有了,只是悲傷還沒有看到祖國統一。家祭的時候不要忘了告訴我呀,宋朝軍隊統一中原的日子。

師:說得非常流暢,掌聲!

借助教材中的注釋,用自己的語言來說說古詩的基本意思,是五年級學生已具備的學習本領。但是在理解《示兒》三四兩行的時候,需要交換順序,這樣更符合現在的語言表達習慣。這是學生學習古詩的難點,也是教師教學的重點。教師要在緊扣教學重難點的基礎上,對學習內容進行適度的、必要的提升,避免學生“原地打轉”,提不起興趣。《示兒》這首古詩非常適合以第一人稱的形式來說說意思,這樣既能幫助學生理解古詩,還能讓學生走進作者陸游的內心,深刻地體會到其強烈的愛國之情。

三、教在閱讀策略運用處

《示兒》這首古詩所在的第四單元有一個語文要素—“結合資料,體會課文表達的思想感情”[1]。結合這個要素,學生需要搜集相關的資料。在茫茫的信息中,如何快速地閱讀并找到有用的信息呢?這自然就要運用到本冊教材中第二單元的閱讀策略—提高閱讀速度。在閱讀陸游的人生經歷這段資料時,學生要帶著教師提出的問題,一邊運用之前學到的“提高閱讀速度”的策略,一邊體會作者的愛國情懷。

案例:

師:俗話說文有文心,詩有詩眼。詩眼就是能夠表達作者情感的字或詞,哪位同學能告訴我,這首詩的哪一個字能表達作者的情感?

生:悲。

師:要想真正走進作者的內心世界,體悟作者的情感,我們就要去了解作者的人生經歷。下面有一份關于陸游的人生經歷的閱讀資料,一共有1500多個字。請你們說說有哪些可以提高閱讀速度的方法?

生:朗讀的過程不回讀;遇到不懂的詞不影響理解可以跳讀;集中注意力讀;帶著問題讀;抓住關鍵詞句。

師:下面請你們運用這些方法,閱讀這段資料,思考作者為什么而悲,圈畫關鍵字詞。

生1:作者為老百姓而悲。

師:你怎么知道的?從資料的哪里可以看出來?

生1:第二自然段第二行。百姓流離失所,無數家庭,妻離子散。

師:對,老百姓生活得水深火熱,因此陸游是為了老百姓而“悲”。看到了嗎?同學們,抓住關鍵詞,就能捕捉到有用的信息。還有哪位同學來說說自己的看法嗎?

生2:為國家而悲。

師:你怎么知道的?

生2:在第二自然段第二行。當時北方的金兵屢屢進犯,而國家的軍隊節節敗退。

師:好的,你也抓住了關鍵詞句。陸游為國家而悲,因為國家山河破碎,還有呢?

生3:為自己而悲。

師:說清楚在哪個位置,不然別的同學找不到。

生3:在標題底下。

師:下次要說清楚位置,好嗎?還有別的答案嗎?

生4:為自己而悲。

師:你的答案也是為自己而悲,哪里體現了?

生4:出生于名門世家的陸游,其實一生坎坷。

師:還有同學來談談“為自己而悲”的理由嗎?

生5:我覺得他為自己而悲,是因為他沒能親眼看到祖國統一。

師:你怎么知道的?

生5:在第五個小標題的第二自然段:1207年11月,史彌遠發動了……(學生遇到了不認識的字,停住了。)

師:不認識的字,只要不影響你的閱讀,可以跳過去。

師:同學們,看看老師給你們找的這段資料,它有五個大標題,來讀一讀。

生:33歲入仕,一起一落;投身軍旅,二起二落;負責水利,三起三落;嚴州提任,四起四落;五起五落,榮歸故里。

師:這段資料說明陸游一生命運坎坷,想為國效勞,但是沒有人賞識,壯志未酬,所以他是為自己而悲。

師:剛才說為百姓、國家而悲的同學站起來,請帶著陸游悲嘆的情感,讀好《示兒》。

學生讀整首詩。

師:剛才有的同學說了,老百姓生活在水深火熱之中,國家山河破碎,而陸游自己壯志未酬,報國無門,因此他為自己而悲。

閱讀策略單元是部編版教材的重大創新。五年級上冊第二單元為閱讀策略單元,內容為“提高閱讀速度”。通過本單元的文本學習,學生學到了一些閱讀策略。但是閱讀策略的學習不是一天之功,也不能僅僅憑借一個單元之力,學生需要在以后的學習中不斷練習,真正做到從有所認知到形成能力,再到成為習慣,形成素養,這是一個長期訓練的過程。

四、教在聲情并茂朗讀處

朗讀指導是古詩教學中不可或缺的一部分,可以說是教學的重中之重。在教學古詩時,教師如果能借助背景資料以及動情的講述,從不同方面引導學生反復吟誦,并讓學生誦讀后開展準確的評價,就能幫助學生把握古詩的脈搏,消除學生與作者之間的距離感,引起情感上的共鳴。

案例:

師:陸游一生寫了無數首詩,大部分都是抒發了他的愛國情懷。比如說,陸游在20歲年輕的時候,寫下了“上馬擊狂胡,下馬草軍書”的詩句。下面讓我們帶著豪情壯志來讀讀第一句。

生:上馬擊狂胡,下馬草軍書。

師:陸游51歲的時候,雖然只做了一個微不足道的小官,但是他沒有忘記憂國憂民的責任,所以他寫道—

生:位卑未敢忘憂國。

師:陸游68歲的時候,已經罷歸故里四年,但悠閑自得的農村生活沒有使他的心平靜下來,他的心里一直想著老百姓處于水深火熱之中,國家還沒有收復,所以他無比憤慨,寫道—

生:遺民淚盡胡塵里,南望王師又一年。

師:陸游80歲的時候,已是一位耄耋老人,可是他仍在感嘆自己人生已老,但是壯志未酬,所以他說道—

生:胡未滅,鬢先秋,淚空流。

師:陸游82歲的時候,仍舊發出慷慨激昂的感慨。

生:一聞戰鼓意氣生,猶能為國平燕趙。

師:臨終前,陸游還在悲傷祖國沒有統一,堅信祖國能夠統一,所以他深情地囑托兒子—

生:死去元知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。

在學生讀懂詩歌的基礎上,筆者結合陸游的人生經歷創設情境,引導學生配樂朗讀。學生在一次次朗讀陸游所寫的經典詩句中,情感不斷地被激發和升華,最后學生朗讀的《示兒》完全是一種發自內心的、真摯的情感流露。這就是教學追求的朗讀最高境界。

五、教在書寫規范美觀處

讓學生當堂默寫,并不是隨意地提升教學難度,其符合《義務教育語文課程標準(2022年版)》第三學段中提出的“硬筆書寫楷書,行款整齊,力求美觀,有一定的速度”要求。同時,學生把語言信息轉化成文字信息時,能夠一邊思考如何書寫正確,行款整齊,一邊感悟陸游坎坷的人生經歷,體會陸游憂國憂民的家國情懷。

結語

在小學語文教學中,教師要從學生的實際學習情況、原有知識狀況出發,緊扣學生的學習需求,教在生字書寫易錯處,思維困惑解決處,閱讀策略運用處,聲情并茂朗讀處,書寫規范美觀處。只有順著學生而教,教師才能構建高效課堂,把課堂還給學生,讓學習真正地發生。

【參考文獻】

[1]吳湘.遵循學理邏輯 建立要素關聯[J].江西教育,2022(11):12-16.