師范生興趣—專業匹配度與從教意向的關系

陳宛玉 羅藝馨 許銑銘 周鳳輝

作者簡介:陳宛玉,男,河南南陽人,心理學博士,廣西師范大學教育學部講師、碩士生導師,主要從事生涯發展與教育研究;

羅藝馨,女,廣西河池人,廣西師范大學教育學部碩士研究生,主要研究方向為生涯發展與教育;

許銑銘,女,廣西貴港人,廣西物流職業技術學院心理健康教育專任教師,主要從事心理健康教育研究;

周鳳輝,女,湖南邵陽人,廣西師范大學教育學部碩士研究生,主要研究方向為生涯發展與教育.

(1.廣西師范大學 教育學部,廣西 桂林 541000;2.廣西物流職業技術學院,廣西 貴港 537000)

摘要:為探究興趣—專業匹配度對師范生從教意向的影響機制,采用問卷法對887名師范生進行調查。結果發現:興趣—專業匹配度、從教意向、專業承諾和職業認同兩兩顯著正相關;職業認同在興趣—專業匹配度與從教意向之間發揮部分中介作用,專業承諾→職業認同也在二者之間起鏈式中介作用。基于研究結論,研究建議從有效選擇專業、提升專業承諾、加強職業認同等方面促進師范生從教意向。

關鍵詞:興趣—專業匹配度;從教意向;專業承諾;職業認同

中圖分類號:G650

文獻標識碼:A文章編號:20955995

(2024)03003107

一、問題提出

教師是發展教育的第一資源,也是人才培養、國家富強、民族振興和人民幸福的基石。黨和國家歷來重視教師培養,近年來更是陸續出臺了《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》《教育類研究生和公費師范生免試認定中小學教師資格改革實施方案》《關于做好2021屆教育類研究生和公費師范生免試認定中小學教師資格改革工作的通知》等一系列政策,為加強教師隊伍建設以及促進師范生從教樂教提供了重要依據和保障。高等師范院校是教師培訓的主陣地,而師范生又是教師隊伍的重要來源,因此,加強師范生專業能力培訓,提高師范生從教意向,不失為一條增強教師隊伍力量的有效途徑[1]。國家出臺了一系列促進師范生質量培訓的政策,以強化職前教師培訓,然而,就目前大學生從教意愿的現狀而言,情況不容樂觀。宋萑等發現多數師范生愿意從教, 但未把從教作為第一職業選擇的師范生也不在少數[2];蔣國華對某高校小學教育專業的從教意向調查發現,高年級學生不愿意從教或抱無所謂態度的人高達444%,而低年級學生則高達563%

[3]。如何促進師范生從教意向的提升、加強師范生專業能力培養,是我們關注的焦點問題。

從教意向指特定主體對專業認知或職業認同顯性的、綜合的表現形態

[3]。現有研究對師范生從教意向的現狀展開了調查,探討了師范生從教意向的內外部影響因素,如個人特質、家庭背景、政策認知、院校環境等[4]。研究發現,興趣—專業匹配度是影響個體從教意向的重要內部因素,會為其從教注入情感活力[5]。但鮮有研究探討興趣—專業匹配度究竟如何影響師范生從教意向,其作用機制是什么。據此,本研究以個人—環境匹配理論和職業興趣理論為理論基礎,構建鏈式中介模型,探討師范生從教意向的影響機制,從而為國內高校完善師范專業建設和專業教學,切實提升從教意向提供措施路徑。

二、文獻綜述與研究假設

(一)興趣—專業匹配度與從教意向的關系

興趣—專業匹配度是指個人的專業興趣與實際所學專業或職業的匹配程度[6],分為主觀興趣—專業匹配度和客觀興趣—專業匹配度[7]。根據個人—環境匹配理論,當人的特征與環境提供的資源相匹配時,就會產生積極的結果,反之,當人的特征與環境特征不匹配時,會導致精神和身體上的壓力[8]。職業興趣理論表明個體會積極尋找與自己興趣相契合的工作或學習環境[9],在教育環境中學生有不同的偏好,尤其表現在專業的選擇上,即興趣—專業匹配度,兩者的一致性可以帶來更好的結果[10]。同時已有實證研究表明興趣—專業匹配度與從教意向顯著相關[11]。真正想要教書、喜歡教育專業而選擇開始教師教育的師范生,報告了更高的教學承諾并表現出更高的從教意向[12]。據此,本研究提出假設H1:興趣—專業匹配度正向預測師范生從教意向。

(二)專業承諾的中介作用

專業承諾指的是學生對所學專業的認同并愿意為之付出努力的積極態度和行為,是大學生專業學習的重要動力源泉,直接影響學生的學習熱情和學習質量[13]。高山川等人發現學生對專業的基本興趣對其專業承諾具有顯著預測作用[14],同時,專業承諾這種積極的學習心理對專業滿意度和擇業結果具有預測作用。根據社會認知生涯理論,學業承諾是個體對學業階段體驗的綜合反映[15],不同專業承諾水平的學生在規劃未來職業時會表現出很大的差異,專業承諾水平高的學生更愿意選擇在自己專業領域學習或從事相關工作[16]。實證研究表明,真正想要教書、喜歡教育專業而選擇開始教師教育的師范生,報告了更高的教學承諾并表現出更高的從教意向[17]。據此,本研究提出假設H2:專業承諾在興趣—專業匹配度與從教意向間起中介作用。

(三)職業認同的中介作用

師范生職業認同是指個體對教師職業的認可,以及是否愿意長期從事教師職業的心理感受[18]。根據個人—環境匹配理論,個體與環境越匹配,就越能接受這個群體的價值觀和規范,從而產生更加積極的態度和行為,如更高的留職意愿。馬紅宇等人發現由于喜愛、適合從事教育工作而選擇成為師范生的個體其職業認同水平更高[18],這說明興趣和專業的一致性會讓師范生認同和關心與之專業相關的群體,進而越能接受對應職業的價值觀和規范,從而形成職業認同,提高從教意向。實證研究發現職業認同對于師范生從教意向具有顯著預測作用[19][20][21],社會同一性理論認為,職業認同決定了個體對工作的基本態度,影響個體的自我認知和職業情感[22],因此師范生唯有在內心確立對教師這一職業的認同后,才能從工作中獲得滿足和價值,從而提升其從教意向。據此,本研究提出假設H3:職業認同在興趣—專業匹配度與從教意向中起中介作用。

(四)專業承諾和職業認同的鏈式中介作用

專業承諾類比專業滿意度,能夠反映學生對所學專業的認同,而從業意向是職業認同的最終行為表現[23]。安海燕認為教師對自己所從事職業的喜愛、認同及投入程度會形成一種良性循環,因認同而堅守,因承諾堅守而更加認同[24]。專業承諾高的個體對該專業有著更加積極的感覺和態度,是影響個體進行生涯決策的重要影響因素[25]。職業認同作為一種積極的情感態度,反映了專業承諾對能否促進師范生職業認同的重要作用,應注重師范生興趣與專業相匹配,以提升專業承諾水平,促進學生增進職業認同感,進而豐富對師范專業的認知,增強專業歸屬感,在今后更有傾向選擇教師作為個人職業,并且認可教師職業,努力成為優秀的教師。據此,本研究提出假設H4:專業承諾、職業認同在興趣—專業匹配度對從教意向的影響上起鏈式中介作用。

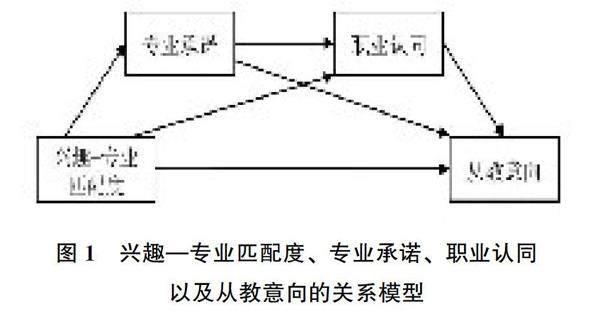

綜上所述,本研究將從個人—環境匹配理論和職業興趣理論的視角出發,試圖考察興趣—專業匹配度對師范生從教意向的作用機制,并構建了興趣—專業匹配度、專業承諾、職業認同、從教意向的理論模型(如圖1所示)。

三、研究設計

(一)研究對象

本研究以在讀師范生作為研究對象,共發放填寫問卷 982份,回收有效問卷887份,有效率為 903%。其中男生 163 人,占184%,女生 724 人,占816%;城鎮298人,占336%,農村589人,占664%;獨生人數有178人,占201%,非獨生有709人,占799%。

(二)研究工具

1.專業承諾量表

采用連榕等編制的專業承諾量表[26],該量表共有 27 題,分為四個維度:情感承諾(9個條目)、理想承諾(7個條目)、規范承諾(5個條目)、繼續承諾(6個條目),采用Likert 5點評分法,15分代表“完全不符合”至“完全符合”。本研究中該量表的Cronbach's α系數為094。

2.興趣—專業匹配度量表

采用Bai在2016年修編的興趣—專業匹配度量表[6],該量表包括4個題目,采用7點量表,17代表“非常不同意”至“非常同意”。本研究中該量表的Cronbach's α系數為081。

3.師范生職業認同感量表

采用王鑫強等人編制的師范生職業認同感量表(PISNS)[27]。該量表包含12個題目,采用5點計分,15表示“完全不同意”到“完全同意”,包含職業意愿與期望(3個項目)、職業意志(3個項目)、職業價值(3個項目)和職業效能(3個項目)四個維度。本研究中該量表的Cronbach's α系數為088。

4.從教意向量表

參考了張河森編制的《免費師范生從教意愿調查問卷》[28]和徐士皓編制的《免費師范生職業發展意愿調查問卷》[29],設計了7個題目來測量師范生從教意向。量表采用Likert五點計分,15分表示“完全不符合”至“完全符合”。本研究中該量表的Cronbach's α系數為094。

(三)數據處理及統計分析

首先使用SPSS 260對數據進行描述性統計以及相關分析,接下來使用Amos240構建鏈式中介模型進行中介效應檢驗[30]。

四、研究結果

(一)共同方法偏差檢驗

由于本研究是采用問卷調查的非干預、非實驗方法來對被試進行測試,而采用自我報告法的研究中可能存在共同方法偏差(Common Method Bias)。通常而言,為實現控制共同方法偏差的需要,可采用統計控制及程序控制兩種方法。統計控制上主要應用Harman單因子檢驗法,程度控制方面則要求在施測期間被試需要匿名,整個施測流程嚴格按照規范進行[31]。50個題項的探索性因子分析所得結果表明,特征值大于1的因子共8個,且首個因子方差解釋率為3540%(<50%),證明本次研究中不存在嚴重的共同方法偏差。

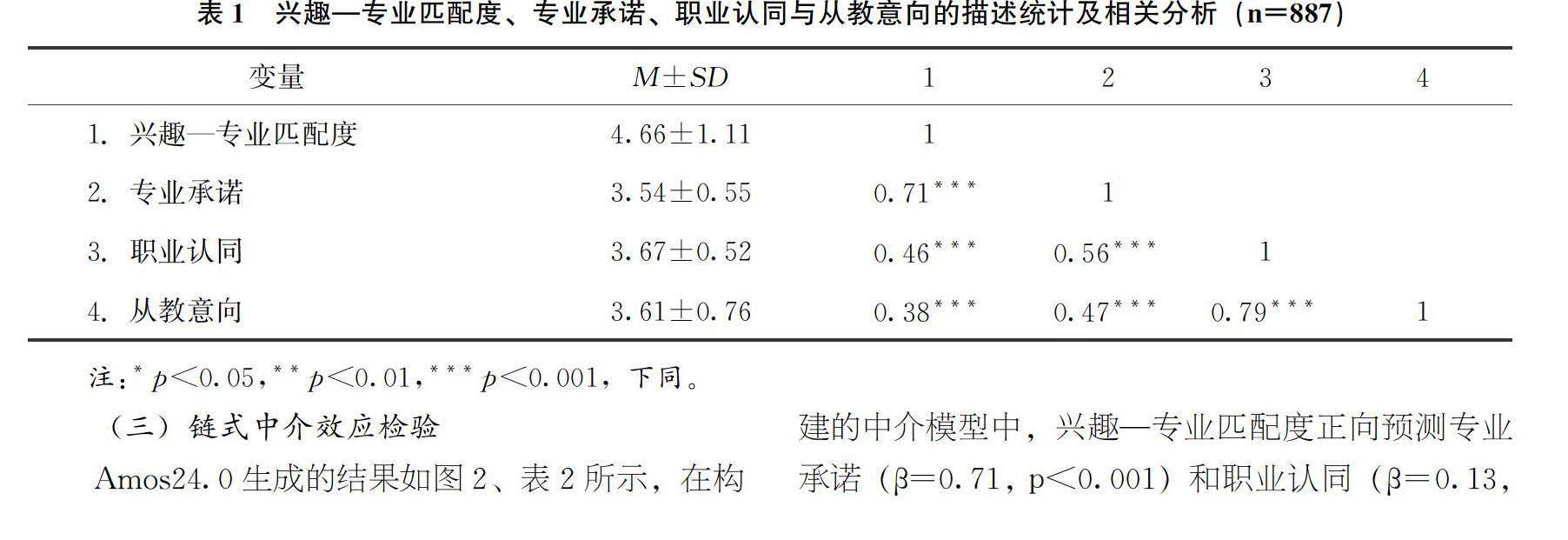

(二)描述性統計分析

各變量的均值、標準差及相關系數矩陣如表1所示。師范生的興趣—專業匹配度、專業承諾、職業認同、從教意向的平均分在354~466之間。相關分析結果顯示,興趣—專業匹配度與從教意向呈顯著正相關,積差相關系數為038,為中效應量,假設H1成立。專業承諾與從教意向呈顯著正相關,其相關系數為047,為中效應量。職業認同與從教意向成顯著正相關,其系數為079,為大效應量。結果表明,變量間的相關系數呈中高度相關,數值在038~079之間,且均達到了顯著性水平,研究假設得到初步支持。

表1興趣—專業匹配度、專業承諾、職業認同與從教意向的描述統計及相關分析(n=887)

(三)鏈式中介效應檢驗

Amos240生成的結果如圖2、表2所示,在構建的中介模型中,興趣—專業匹配度正向預測專業承諾(β=071, ?p<0001)和職業認同(β=013, p<0001)。專業承諾對職業認同也有積極的影響(β=046, p<0001)。職業認同與從教意向高度相關(β=076, p<0001)。

圖2鏈式中介模型

中介分析結果表明,興趣—專業匹配度可以通過兩條途徑影響從教意向:(1)興趣—專業匹配度→職業認同→從教意向,(2)興趣—專業匹配度→專業承諾→職業認同→從教意向,假設H3、H4成立,假設H2不成立。二者的中介效應分別為010(013*076)和025(071*046*076)。使用Amos240進行中介效應檢驗:通過偏差矯正的非參數百分位Bootstrap 法檢驗中介效應,重復取樣 5000 次,并計算95%置信區間[32],如果Bootstrap95%的置信區間不包含 0,則說明參數估計值顯著,反之則不顯著,具體分析結果如表2所示。專業承諾的95%置信區間為[-0017,0087],包含0,因此不作為獨立中介,職業認同作為獨立中介,95%置信區間為[0010,0186],不包含0。這表明只有職業認同的獨立中介作用效果顯著,研究假設H2不成立、H3成立。

同時,專業承諾與職業認同作為興趣—專業匹配度對學業壓力之間關系的鏈式中介,95%置信區間為[0180,0328],不包含0。這表明專業承諾與職業認同的鏈式中介作用效果顯著,研究假設H4成立。興趣—專業匹配度對從教意向的總效應值為0383,總間接效應值為0382,總間接效應占總效應的9974%。

中介檢驗的結果表明,專業承諾和職業認同對從教意向的影響起完全中介作用,且這一中介作用包含了兩條路徑:職業認同的單獨中介作用,以及專業承諾→職業認同的鏈式中介作用。

五、討論

(一)師范生興趣—專業匹配度與從教意向的關系及其作用機制

相關分析發現,興趣—專業匹配度與從教意向存在顯著正相關,進一步回歸分析的結果也表明,興趣—專業匹配度對從教意向具有顯著的正向預測作用,但當專業承諾和職業認同進入回歸方程后,興趣—專業匹配度對從教意向的直接預測作用就變得不顯著了,這一結果與之前的研究有所不同[33]。選擇與自己興趣相匹配的專業固然重要,但匹配的一些積極效果一般而言是需要結合專業培養過程一起發揮作用的,培養過程依舊是專業教育的關鍵環節。如果根據興趣選擇專業的學生,在專業學習的過程中感覺不到專業吸引力,現實與期望之間存在較大落差,仍然會對自己所選擇的專業失去興趣和學習動機,最終降低專業承諾和專業滿意度[25],而專業承諾對于師范生進入教師行業意向并愿意留任具有重要作用[34]。也就是說,在興趣—專業匹配度對從教意向的影響過程中,存在著中介變量致使其直接聯系不顯著。

(二)職業認同的中介作用

研究證實了職業認同是興趣—專業匹配度和從教意向之間的獨立中介,興趣—專業匹配度會增加對教師的職業認同,進而增加師范生的從教意向。由于師范生區別于一般大學生,職業定向較為明確,選擇師范專業在一定程度上可以說是選擇了教師職業方向。學習興趣和動機強烈,能在專業學習中深化對職業的認同感,這與之前的研究一致[35]。職業認同越高的師范生,對自身和教師環境的認識就越清晰。因此,面對不確定性時,他們能積極調整不良情緒和行為,避免產生不切實際的幻想和自我懷疑。確定了自己的職業定位后,他們的從教意向也會隨之提高[36]。

(三)專業承諾、職業認同的鏈式中介作用

研究發現專業承諾、職業認同在師范生興趣—專業匹配度與從教意向之間的鏈式中介作用。興趣—專業匹配度是專業變化意圖,即專業承諾的最佳預測器。在教育環境中,興趣—專業匹配度高的學生發現他們的課程更有趣,他們會不斷有動力學習并享受學習的過程。相比之下,興趣—專業匹配度低的學生發現他們很難全身心投入到學習中去,并且更有可能改變他們現在的專業去尋找一個更好的興趣—專業匹配度[37]。學術興趣與他們的專業是一致的學生通常對專業有更高的承諾[38]。結果還表明,更高的專業承諾會增加職業認同。陳立認為,專業承諾與職業認同密切相關,專業承諾高的學生在職業決策中會有更高的自我效能感,他們憑借認知、動機和情緒情感過程的調節,影響他們的職業認同、職業選擇和規劃,并預測他們未來的職業決策和發展[39]。

六、建議

(一)重視生涯教育,幫助學生有效選擇專業

對于學生個人來說,在選擇師范專業時不只專注于教師職業的工作特性等原因,還需做好自我了解并選擇符合自身興趣的師范專業。對于中小學生而言,生涯教育能為學生高考專業選擇提供有效地輔助。首先是能夠幫助學生通過專業測評得出對自我興趣、人格特質、能力、價值觀的認知,其次提供信息、資源、平臺、工具讓他們對選科、專業以及未來的職業本身以及之間的關系進行充分地外部探索,最后輔導學生做出適合自己的生涯規劃,避免課程選擇和專業選擇帶著盲目性,導致興趣與專業不匹配,從而影響大學的學習、畢業求職和就業。因此,在中小學加入生涯教育輔導是非常有必要的,可建設專業的生涯教師隊伍和生涯課程,為學生建立只屬于自己的生涯規劃檔案,開展各種校內外實踐活動。針對高校方面,招生時只憑借分數與志愿似乎不足夠,可以采取一定的自主招生入學形式,加入考核學生與師范專業是否匹配的面試環節,而非單純地考核專業知識;同時,經常更新校園的網站,提供專業院系、學校和部門的詳細描述,詳細說明其培養目標、學習計劃和學習成果,目的是讓學生做出明智決定,避免進入不適合他們興趣的領域。此外,高校還可以與中小學緊密聯系,并對社會開放,以便未來的大學生更好地了解不同的學習領域,比如開放大學教室和實驗室等給中小學生參觀、為中學教師和生涯老師提供相關專業發展課程,促進學科生涯化與生涯學科化的融合。

(二)重視專業建設,提升學生的專業承諾

專業培養方面旨在提升學生的專業承諾。高校應改進課程和教學質量,重視師范專業和學校氛圍的建設,加強學生對學科的興趣和對專業的承諾,比如以學生為導向的教學方法,提供更多的實踐機會,運用有效的教學策略,給予完善的教學基礎設施和資源;也可通過改變教學設置,例如在1+3培養模式下,學生在第一年學習公共課程,了解了專業方向后,選擇了其他的專業或者決定保持這個專業,后三年則進入師范專業課程,或是給予學生更多轉換專業、選擇第二專業的機會,讓學生的興趣更好地適應他的專業以及未來的職業選擇。讓師范生認可師范專業的規范和培養方式,將從教當成自己的責任,避免出現師范院校師范專業不如其他專業受到重視的局面。此外,還應該開展生涯規劃,提供就業和求職指導,增強師范生的生涯適應力,提高師范生對未來就業的積極預期,幫助師范生明確目前對教師的需求會逐步上升。

(三)重視職業規劃,加強學生的職業認同

首先,在師范生入學時,就應當引導他們了解教師職業的特點和價值,幫助他們明確自己的職業目標和發展規劃。通過職業規劃課程、教師職業發展講座等方式,讓師范生更全面地了解教師職業的發展前景和未來趨勢。其次,通過組織師范生參加教育實習、觀摩課堂教學等活動,讓他們更深入地了解教師職業的實踐性和復雜性。同時,也可以鼓勵師范生參加各類社會實踐活動,讓他們在實踐中感受到教育的重要性和價值,從而增強對教師職業的認同感。最后,作為未來的教師,師范生應當具備強烈的社會責任感。通過思想教育、社會實踐等方式,讓師范生認識到教育的使命和價值,培養他們的社會責任感和使命感,從而更加自覺地投入到教師職業中,增強職業認同感。最重要是讓師范生愛上師范專業,挖掘師范生的特長,幫助其樹立職業理想和抱負,能在從教中實現自我價值,最終提升職業認同確立從教意向。

[BT4]參考文獻:[HT5”XH][STXFZ][WTXFZ]

[1]蘇涵瓊,張維.非公費師范生從教意愿動態變化的影響因素與作用機制——基于計劃行為理論的實證分析[J].湖南師范大學教育科學學報,2023,22(03):5161.

[2]宋萑,王恒,張倩.師范生教師教育質量認可度及其對從教意愿的影響研究[J].湖南師范大學教育科學學報,2018,17(02):4854.

[3]蔣亦華.本科院校小學教育專業學生從教意愿的調查研究[J].教師教育研究,2008(06):6267.

[4]何趙穎,侯龍龍,潘艷萍等.職業認同對師范院校在校生從教意愿的影響研究[J].教育經濟評論,2022,7(05):100114.

[5]姜玉琴,陽楊.新疆雙語教師從教意愿調查研究——以新疆某師范大學小學教育專業為例[J].新疆社會科學,2013(03):160164.

[6]Bai, Lili. The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong), Educational Psychology, Hong Kong.Relationship of personenvironment fit with academic performance and satisfaction with major: An empirical investigation with university students in south China[J].Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering,2018,79.

[7]Naghmeh Vahidi;Samsilah Roslan;Maria Chong Abdullah;Zoharah Omar.Association of Perceived Interest Major Fit and Objective Interest Major Fit with Academic Achievement[J].International Journal of Education and Literacy Studies,2016,4(2): 90100.

[8]Edwards J R , Caplan R D .PersonEnvironment Fit Theory: Conceptual Foundations, Empirical Evidence, and Directions for Future Research[J]. 1998.

[9]Holland J L .Making Vocational Choices: A Theory of Personalities and Work Environments[J].PrenticeHall, 1997.

[10]LengnickHall C A , Sanders M M .Designing Effective Learning Systems for Management Education: Student Roles, Requisite Variety, and Practicing What We Teach[J].The Academy of Management Journal, 1997, 40(6):13341368.

[11]Kim M H , Beier M E .The collegetocareer transition in STEM: An elevenyear longitudinal study of perceived and objective vocational interest fit ?ScienceDirect[J].Journal of Vocational Behavior, 2020, 123.

[12]Aelterman R A .Teacher education graduates and entrance into the teaching profession: Development and test of a model[J].European Journal of Psychology of Education, 2009, 24(4):453471.

[13]包志梅.學習支持對家庭第一代大學生專業承諾的影響研究[J].教育發展研究,2022,42(Z1):7583.

[14]高山川,孫時進.大學生的基本興趣及其與專業承諾的關系[J].心理學探新,2014,34(05):463467.

[15]Lent R W , Brown S D .Social Cognitive Model of Career SelfManagement: Toward a Unifying View of Adaptive Career Behavior Across the Life Span[J].Journal of Counseling Psychology, 2013, 60(4):557568.

[16]程永佳,高迎浩.大學生專業承諾研究[J].中國電力教育,2012(02):127128.

[17]Aelterman R A .Teacher education graduates" entrance into the teaching profession: Development and test of a model[J].European Journal of Psychology of Education, 2009, 24(4):453471.

[18]馬紅宇,蔡宇軒,唐漢瑛等.師范生教師職業認同的內在結構與特點[J].教師教育研究,2013,25(01):4954.

[19]何趙穎,侯龍龍,潘艷萍等.職業認同對師范院校在校生從教意愿的影響研究[J].教育經濟評論,2022,7(05):100114.

[20]胡維芳,黃麗.高校師范生教師職業認同及其影響因素研究[J].教育研究與實驗,2016(01):8286.

[21]王鑫強,張大均,薛中華等.免費師范生職業認同感與生命意義的關系[J].心理學探新,2012,32(03):277281.

[22]鄒維興,丁湘梅,鄭玉國等.西部民族地區新建本科高校教師心理資本對其工作投入的影響——職業認同和工作滿意度的中介作用[J].教師教育研究,2022,34(06):5360.

[23]劉文萍,張亞星,周曄.西北地區特殊教育師范生專業承諾現狀及提升策略——基于西北師范大學的調查數據[J].教育理論與實踐,2018,38(26):3235.

[24]安海燕,劉洪福.中小學教師職業承諾與職業認同的關系研究[J].中國成人教育,2011(07):119121.

[25]丁沁南.選擇重要還是培養重要——本科生專業自主選擇、專業承諾與專業滿意度關系探究[J].教育發展研究,2019,39(23):2733.

[26]連榕,楊麗嫻,吳蘭花.大學生的專業承諾、學習倦怠的關系與量表編制[J].心理學報,2005(05):632636.

[27]王鑫強,曾麗紅,張大均等.師范生職業認同感量表的初步編制[J].西南大學學報(社會科學版),2010,36(05):152157.

[28]張河森,林云,崔莎莎.藝體類免費師范生從教意愿實證研究——基于華中師范大學免費師范生的調查[J].教師教育研究,2016,28(04):5763.

[29]徐士皓. 免費師范生職業發展意愿研究[D].西南大學,2016.

[30]Andrew F ,Hayes.An Index and Test of Linear Moderated Mediation[J].Multivariate behavioral research, 2015.

[31]周浩,龍立榮.共同方法偏差的統計檢驗與控制方法[J].心理科學進展,2004(06):942950.

[32]HAYES,ANDREW F. Beyond Baron and Kenny: statistical mediation analysis in the new millennium[J].Communication Monographs,2009,76(4): 408420.

[33]Aelterman R A .Teacher education graduates entrance into the teaching profession: Development and test of a model[J].European Journal of Psychology of Education, 2009, 24(4):453471.

[34]Billingsley, Bonnie S .Special Education Teacher Retention and Attrition: A Critical Analysis of the Research Literature [J].Journal of Special Education, 2004.

[35]何靜,王軍.社交媒體時代新聞專業大學生職業認同研究[J].傳媒經濟與管理研究,2020(00):216229.

[36]崔艷婷,張胤.影響師范生從教意向的因素分析[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2019,21(S2):152157.

[37]Li, Y., Yao, X., Chen, K., & Wang, Y. Different Fit Perceptions in an Academic Environment: Attitudinal and Behavioral Outcomes. In Journal of Career Assessment, 2013a, 21(2): 163174.

[38]Wessel, J. L., Ryan, A. M., & Oswald, F. L. The relationship between objective and perceived fit with academic major, adaptability, and majorrelated outcomes. Journal of Vocational Behavior, 2008, 72(3):363–376.

[39]專業承諾與擇業自我效能感、職業決策困難的關系研究——從特殊教育師范生視角. 現代特殊教育, 2019,367(16):1924.

The relationship between interestingmajor matching degree and teaching intention of

normal university students: the chain mediating role of professional

commitment and professional identity

Chen Wanyu1,Luo Yixin1,Xu Xianming2,Zhou Fenghui1

(1.Department of Education, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi, 541000;

2.Guangxi Logistics Vocational and Technical College, Guigang, Guangxi, 537000)

Abstract:In order to explore the mechanism of the influence of interestsmajor matching degree on the teaching intention of normal university students, the questionnaire method was used to investigate 887 normal university students. The results showed that interestmajor matching degree, teaching intention, professional commitment and professional identity were significantly positively correlated. Professional identity plays a part of mediating role between interestmajor matching degree and teaching intention, and professional commitment → professional identity also plays a chain mediating role between them. Based on the conclusion of the study, it is suggested to promote the teaching intention of normal university students from the aspects of effective selection of majors, enhancing professional commitment and strengthening professional identity.

Keywords:

Interestingmajor matching degree, Teaching intention, Professional commitment, Professional identity

(責任編校:馮衛國)