國畫色彩鑒賞在小學生審美能力培養中的作用與策略

張唯霞

摘 要:在當前教育環境中,美術教育在促進學生全面發展、提升綜合素質方面有著舉足輕重的地位。小學美術欣賞課作為其中的關鍵一環,尤其關注學生審美能力的培養。據此,本文以色彩為切入點,系統梳理國畫色彩的基礎理論,深入探究國畫色彩在培養學生審美能力方面的作用,并據此提出具有針對性的教學策略與方法,以推動小學美術教育的發展,為培養具有審美情趣和創新能力的新時代小學生貢獻力量。

關鍵詞:小學美術;欣賞課;國畫色彩;審美能力

Abstract: In the current educational environment, art education plays a pivotal role in promoting the comprehensive development of students and enhancing their overall quality. As a crucial part of this, art appreciation classes in primary schools particularly focus on the cultivation of students aesthetic abilities. Accordingly, this paper takes color as the entry point, systematically organizes the basic theories of traditional Chinese painting colors, deeply explores the role of these colors in cultivating students aesthetic abilities, and proposes targeted teaching strategies and methods based on this. The aim is to advance the development of primary school art education and contribute to the cultivation of new-era primary school students who possess aesthetic taste and innovative capabilities.

Keywords: Primary school art;appreciation course;colors in Chinese painting;aesthetic ability

課題項目:本文系江蘇省教育科學規劃十四五(2021年度)立項(重點)課題“小學中國畫欣賞教學中學生審美評價能力培養的實踐研究”(項目編號:T - b/2021/42)研究成果。

0 引言

審美是人類情感與理智交織的產物,隨著時代的更迭和個體經驗的積累而不斷演變。每個時代、每個個體,都擁有獨特的審美視角和品位,這使得審美在專業領域難以被精確而全面地定義。然而,無論審美如何變化,它始終是人們對自然、環境及藝術作品的一種情感投射和欣賞關系。國畫以其獨特的色彩效果和視覺結構,展現了與西方繪畫迥然不同的藝術魅力。然而,隨著時代的發展,人們的審美觀念也在不斷變化。小學美術欣賞課作為培養學生審美能力的重要途徑,如何有效利用中國畫色彩元素,引導學生領略其獨特魅力,已成為小學美術教學的重要課題。

1 國畫的色彩觀念

國畫色彩觀念的形成與發展,可謂是中國傳統文化與哲學思想在視覺藝術中的集中體現。這種色彩觀念并非簡單地追求色彩的豐富與多變,而是更加注重色彩與畫面意境、情感表達之間的和諧統一。[1]在國畫中,色彩的運用往往承載著畫家的精神追求和文化情感,通過色彩的巧妙搭配和運用,展現出一種獨特的審美韻味。

與傳統西方繪畫不同,國畫在色彩運用上更加注重“隨類賦彩”和“墨分五色”的原則。前者強調根據物象的類別和特性來賦予其相應的色彩,使畫面呈現出一種自然的和諧;后者則通過墨色的深淺、濃淡、干濕等變化,來營造出豐富的畫面層次和意境。這種色彩觀念不僅體現了中國畫家的獨特審美眼光,也展現了中國傳統文化對色彩運用的深刻理解和獨特見解。

同時,國畫色彩觀念還深受中國哲學思想的影響。儒家思想中的“中庸之道”在國畫色彩中表現為一種色彩運用的平衡與和諧;道家思想中的“無為而治”則體現為對自然色彩的尊重和順應;佛家思想中的“空靈之美”則通過淡雅的色彩和簡潔的線條得以展現。[2]這些哲學思想在國畫色彩中的運用,不僅豐富了畫面的內涵,也提升了國畫的藝術價值。

2 國畫色彩鑒賞在小學生審美能力培養中的作用

國畫色彩作為中國傳統文化的重要組成部分,對于培養學生的審美能力具有不可替代的作用。通過國畫色彩的教學與欣賞,學生不僅能夠學習到色彩的基本知識和應用技巧,更能在深層次上理解和感受到中國傳統文化的美學精神和哲學思想。

2.1 增強色彩感知與理解能力

小學生的審美心理機制正處于快速發展的階段,其中色彩感知與理解能力是尤為關鍵的一環。國畫,這一深受學生喜愛的藝術形式,其豐富多樣的色彩運用為小學生的色彩學習提供了寶貴的資源。在國畫色彩教學中,美術教師不僅需要帶領學生學習基礎美術知識,更要鼓勵學生結合自己的鑒賞感受,對國畫作品進行深入分析。比如,在欣賞山水畫時,教師要引導學生觀察畫中山水的色彩變化,感受其間的和諧與對比,從而建立并增強對色彩的感知度和理解力。如此教學不僅豐富了欣賞課教學的內容,也提升了學生的審美素養,為小學生的藝術成長奠定了堅實的基礎。

2.2 深化文化認知與審美鑒賞能力

國畫色彩不僅是視覺藝術的表現,更凝聚著中華民族的智慧與創意,濃縮了五千年的文明精髓。與西方色彩不同,國畫色彩尤其講究“和諧統一”。而這正是因為國畫色彩深受中國哲學思想的影響,“色與墨”的搭配間,蘊含著中國古代哲人對世界的獨特見解。[3]

國畫畫家在創作國畫時會運用不同的技法使色彩相互呼應,構成獨具中國特色的色彩韻律,生動展現出中國人對意境美、詩意美的獨特追求。小學生在鑒賞國畫作品時,將深入感受中華文化的博大精深,領略到古人對世界的深邃洞察;深刻理解作品背后的文化意義和審美價值,從而提高學生從國畫色彩的層面深化對中華傳統文化的認知,并進一步提升學生的文化素養和審美鑒賞能力。

2.3 激發創新思維與藝術創造能力

國畫色彩,以其多樣性和復雜性,為小學生打開了一扇通往藝術創新的大門。自19世紀初期受西方美術影響,國畫色彩逐漸豐富,流派紛呈。康有為、徐悲鴻等大師倡導色彩革新,主張融合中西藝術,為國畫色彩創新提供理論支撐。進入20世紀后半葉,李可染等老藝術家的大膽創新,將國畫色彩推向新高峰。如今,新一代藝術家在繼承傳統的同時,不斷嘗試新材料、新技法,力求在色彩運用上達到新境界。國畫色彩的創新是時代發展的需要,也是藝術自身發展的必然。

在欣賞、模仿大師作品的實踐中,學生將逐漸領悟國畫色彩的獨特魅力,學會如何運用色彩來表達自己的情感和思想。同時,學生還可嘗試組合不同的色彩,創造出新穎的畫面效果,從而激發自我的創新思維和藝術創造力。此外,學生也將在鑒賞學習國畫色彩的過程中逐步建立起自己的審美標準,提升對藝術作品的欣賞和評價能力。這種批判性思考,對小學生未來的藝術發展至關重要。因此,國畫色彩不僅是小學美術教育的重要內容,更是激發孩子們創新精神和藝術潛能的有力工具。

3 國畫色彩鑒賞在小學生審美能力培養中的策略

在當今小學美術教育中,國畫色彩欣賞課以其獨特的魅力,成為培養學生審美能力的重要舞臺。它既是藝術知識的傳遞之窗,又是孩子們心靈成長的沃土。以下是筆者在深入探究國畫色彩理論與美術欣賞課的教學不足后,所提出的具有針對性地培養小學生審美能力的教學方法,以此引領孩子們踏上美的發現之旅。讓孩子們在美的熏陶中茁壯成長,并逐漸成為具有獨立思考和創新能力的新時代少年。

3.1 比較觀察法,激活審美意識

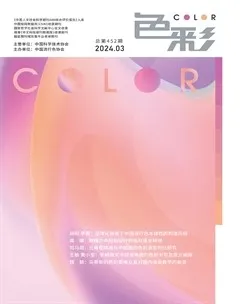

審美是用眼、用心完成的活動。鑒賞美術作品始于細致地觀察,這不僅是培養審美素養的起始步驟,也是教師激發學生審美熱情的關鍵環節。比較觀察法,作為國畫色彩教學的有效方法,能夠引導學生深入觀察、分析不同作品的色彩運用,從而激活學生的審美意識。在欣賞山水畫時,選取色彩風格各異的作品進行對比,如荊浩的《匡廬圖》(圖1)與李可染的《萬山紅遍層林盡染》(圖2)。《匡廬圖》以淡墨色為主,畫面清新自然,山水樹木在墨色的巧妙運用下顯得寧靜而深遠,體現了中國傳統文化對含蓄之美的追求。而《萬山紅遍層林盡染》則色彩鮮明大膽,大量使用朱紅色調,畫面明快厚重,展現了畫家在色彩創新上的膽識。

通過對比這兩幅作品,學生可以直觀感受到色彩在表現不同主題和意境時的關鍵作用。《匡廬圖》的淡雅墨色營造寧靜深遠氛圍,而《萬山紅遍層林盡染》的鮮明色彩則傳達出熱烈奔放的情感。這種對比不僅幫助學生理解色彩在國畫中的重要性,還激發了學生對色彩美的敏感度和興趣。同時,比較觀察法也培養了學生的批判性思維和創新能力。在對比賞析中,學生需運用審美經驗和知識判斷作品優劣,鍛煉了審美能力,促進了創新思維的發展。

3.2 情境創設法,提高審美感知

在小學美術國畫色彩欣賞課中,情境創設法如同一把魔法鑰匙,打開了孩子們審美感知的大門。信息化手段的運用,更是為小學美術欣賞課增添了無限魅力,美術教師將更方便地營造與國畫內容相呼應的情境,讓孩子們穿越時空,置身于畫中的山水之間,感受那流轉的色彩與意境,從而培養學生的審美素養,實現學生心靈的成長與升華。[4]

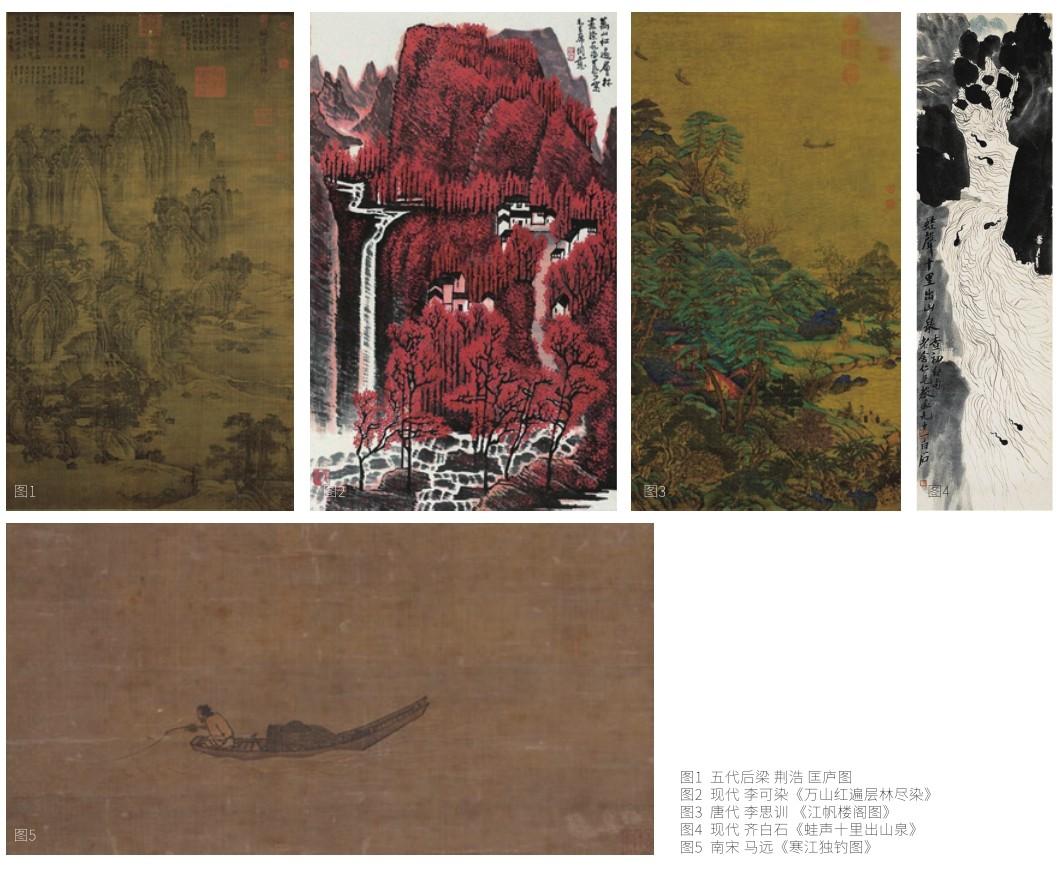

在欣賞“青綠山水”時,教師可利用情境創設法,通過教室內的多媒體教學設備為學生展示唐代畫家李思訓的《江帆樓閣圖》(圖3)。畫面在投影幕布上緩緩展開,悠揚的背景音樂從音響中傳出,學生仿佛穿越到了那個寧靜而深邃的山水世界。

學生看到畫面中的山峰層巒疊嶂,青綠交織,云霧繚繞其間,仿佛觸手可及。樓閣隱匿于山水之間,若隱若現,給人以無限的遐想。在此基礎上,教師引導學生細心觀察畫中的色彩運用,感受那青綠之間的和諧與變化,體會畫家如何通過色彩表現出山水的寧靜與秀美。《江帆樓閣圖》中,近處的青綠松柏與青瓦紅柱的樓閣相映成趣,用色濃烈沉穩又不失靈動;遠處的江舟則用色淺淡,既襯托出畫面的重點,又側面表現出江面的廣闊;游人則是畫面的點綴,用色有深有淺,動作有行有止,但都怡然自得,與周圍的自然環境相得益彰。同時,畫家李思訓借游人之姿傳達出自己對自然美景的熱愛和暢游山水的閑適之情。

3.3 跨學科融合,拓寬審美視野

跨學科融合法是通過將國畫色彩欣賞與其他學科相結合,拓寬學生的審美視野。音樂與美術是分屬于聽覺和視覺兩個不同領域的藝術表現形式,卻在表達情感、傳遞意境上有著異曲同工之妙。音樂通過旋律、節奏和聲音等元素來表達情感,引發聽者的共鳴;而美術則通過色彩的運用、線條的勾勒以及畫面的構圖來傳遞意境,給觀者帶來視覺上的享受。

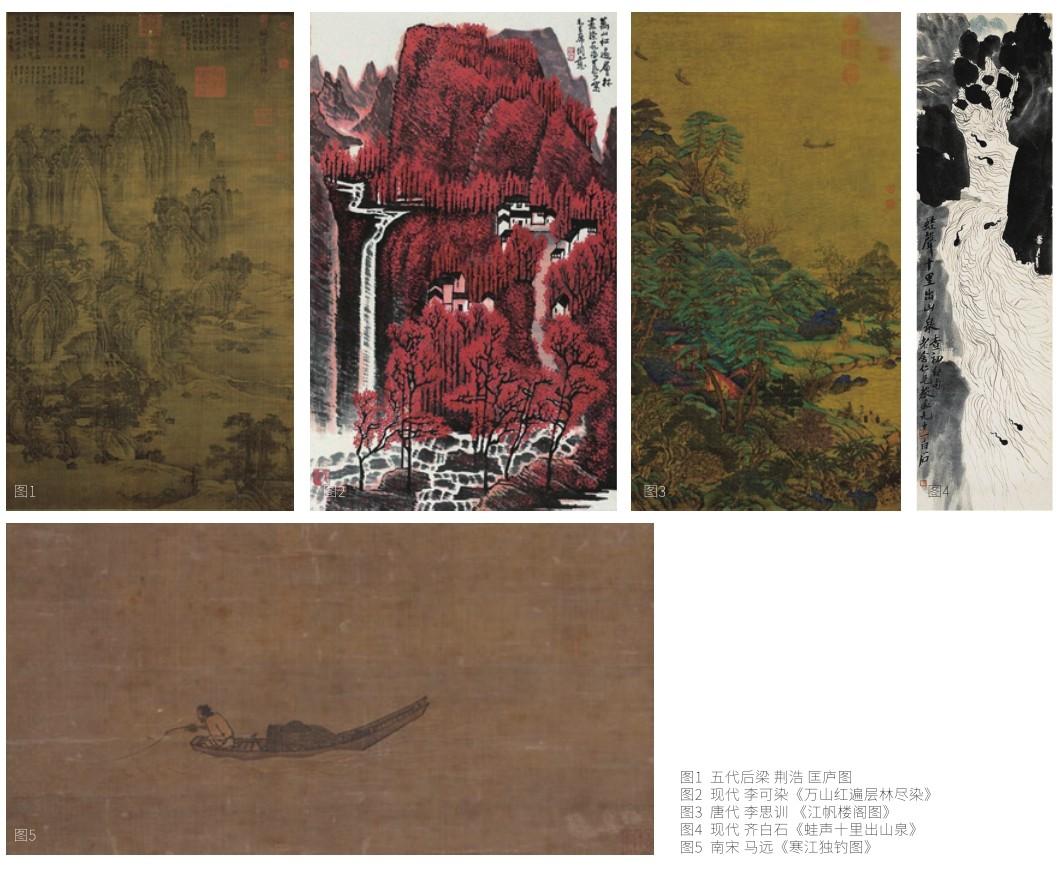

在小學美術欣賞課中,實行跨學科融合策略,將音樂元素融入國畫色彩鑒賞,不僅可以豐富小學生的審美體驗,還可激發學生的想象力和創造力。比如在鑒賞齊白石先生的《蛙聲十里出山泉》(圖4)時,教師便可選擇一首節奏明快、旋律悠揚的樂曲,讓學生在樂曲的陪伴下仔細觀察畫作。

該畫雖以墨色為主,但卻不顯沉悶,反而淡雅清新,極具童趣。小溪不施色彩,僅用成組的線條表示,與溪流中的黑色蝌蚪形成鮮明的對比,既生動展現出水流的動態,又凸顯出水質的清澈與純凈。溪畔的石頭、樹叢則用深淺不一的墨色來表現,過渡自然且和諧。在樂曲氛圍的感染下,學生將發揮想象,深入感受畫作所營造的場景,從而體會國畫用色和諧。

北宋文學家張舜民曾在《跋百之詩畫》中言:“詩是無形畫,畫是有形詩。”此言深刻地揭示了詩詞與國畫之間的緊密聯系,也為國畫色彩的跨學科融合提供了獨特的視角。因此,在欣賞國畫作品時,教師可引入與之相關的古詩詞,讓學生感受文學與藝術的交融之美。比如小學語文二年級所學的絕句:“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”(《江雪》)。就有一幅為其“量身定做”的畫作,那就是有“馬一角”之稱的南宋畫家馬遠所作的《寒江獨釣圖》(圖5)。

《寒江獨釣圖》體現出“馬一角”高超的國畫造詣。該作以淡雅色調為主,水墨流淌間展現深遠寧靜之美。畫家巧妙運用色彩對比,既避免畫面濃重,又不過于單薄,完美呈現江水清澈寧靜之景。畫面簡潔精準,垂釣者孤獨高遠的形象躍然紙上,構成一幅詩意盎然的畫面,讓人仿佛置身其中,感受到那份寧靜與超脫。

4 結語

深入探究小學美術欣賞課中國畫色彩與學生審美能力培養關系,不難發現,國畫色彩欣賞在激發學生美術興趣,培養其審美能力方面有著突出作用。因此,小學美術教師應在欣賞國畫色彩的過程中,不斷創新,嘗試新穎有效的教學策略與方法,培養提升學生的審美素養,為學生審美價值觀念的樹立貢獻更多力量。

5 參考文獻

[1]姚燁.淡墨輕嵐勾勒多重色彩,山水意韻引發國畫熱情——小學水墨畫教學探微[J].新課程學習(上),2013(10):114.

[2]李茜.傳承與時論丹青——小學高年段水墨畫教學研究[J].新課程導學,2014(25):24.

[3]宋佳倚.中國畫中的色彩觀與造境意識淺談[J].藝術市場,2023(3): 86-87.

[4]李藝雙.小學美術國畫教學中培養學生審美能力的對策[J].家長,2023(19):161-163.