家庭教育指導的改進策略

蘇佳岐

摘 要:基于2023屆深圳市紅嶺實驗學校910、912班級學生語文成績變化,文章根據有效數據分析家長在家庭教育方面的改進策略:增加陪伴閱讀次數,縮短陪伴閱讀時間,改變作業監督者的角色,寒暑假適當調控學生單日使用手機時長在4小時以內,引導學生策劃、參與親子活動。

關鍵詞:陪伴閱讀;家庭教育;手機管控;親子活動

2023年教育部等十三部門發布的《關于健全學校家庭社會協同育人機制的意見》指出:家長要注重積極的親子互動,對子女多陪伴多關愛,引導子女完成每日學業,進行有益的課外閱讀,合理使用電子產品,切實履行法定監護職責。文件旨在明晰當今家長具體的育兒之責,同時也強調了家長的陪伴與共情在學生的成長中至關重要。本文以深圳市紅嶺實驗學校910、912兩班級學生語文成績變化為依據,通過發放調查問卷的形式從陪伴閱讀、陪伴作業、手機管控、親子活動四個方面開展研究,旨在幫助教師和家長明確寒暑假期間家庭教育指導的改進策略。

一、陪伴閱讀——高頻率優于長時間

親子閱讀又稱親子共讀,就是以書為媒介,以閱讀為紐帶,讓孩子和家長共同分享多種形式的閱讀過程。本次調研共包括兩個班級的88位學生及其家長,其中有效回收問卷為81份。在這81人中有陪伴閱讀的家長為24人,占比29.6%。其中15位家長每周只陪伴閱讀1—2次,且每次基本限定在1—3小時。其特點是陪伴閱讀次數少,時間長,容易產生親子矛盾。這類家長多是因為學生自律性較差而被迫監督閱讀,可謂“低效陪伴閱讀”。與之相比,有8位家長每周陪伴閱讀2—4次,時間多是30分鐘左右,其陪伴閱讀次數增加,時間減少。這類學生自律性較好,語文成績多數中上等,可謂“有效陪伴閱讀”。有1位家長每周陪伴閱讀5—7次,每次10—20分鐘,幾乎每天都有和學生親子共讀的時間,陪伴閱讀次數最多,時間也最短。其孩子語文成績較好,且作文有文采、有思想、有深度,可謂“高效陪伴閱讀”。

基于以上調研,在步入初中后多數家長沒有陪伴閱讀的習慣,且家長陪伴閱讀的次數越少,單次時間越長,學生的語文成績和學習習慣越差。反之,陪伴閱讀的次數越多,單次時間越短,孩子的語文閱讀習慣和寫作能力越好。家長陪伴閱讀次數與學生語文成績成正比。因此,建議家長在能力范圍內,增加閱讀陪伴的次數,縮短每次閱讀陪伴的時間,幫助學生養成閱讀習慣,發揮榜樣示范引領作用,而非硬性、低效的監督,讓學生感受到閱讀是一種自主、自愿、有愛的親子互動。總之,高頻率的陪伴比長時間的陪伴更重要。

二、陪伴作業——共情者優于監督者

家庭作業作為鞏固學生學習成效的必備手段,深得教師和家長的信賴。特別是“當作業階段性顯現出與學生學業成績的正相關聯后,極大牽動著家長、教師、學生三方關注,迫使作業日益繁重,逐漸成為負擔”。在所調研的81人中,有50位家長對學生的語文作業持續監督,占總人數的61.7%,且多數集中在每天半小時左右。其中有30位家長每周監督1—2次,對應的學生中有10人語文成績較優秀,基本穩定在95分以上,8人成績較差,在72分左右徘徊。5位家長每周監督3—4次,對應的學生中有1人成績較優秀,2人成績較差。15位家長每周監督5次甚至更多,其中2位學生成績較優秀,5位成績較差。

根據以上統計,家長的監督次數與學生語文成績優秀率成反比。監督雖然短時間內可能會產生一定成效,但長此以往注定會磨滅學生學習語文的興趣。最終家長還是應該多與學生溝通,理解學生的困境,共情學生的情緒,允許學生在作業方面有不完美甚至存在錯誤的情況,以多元評價視角肯定學生。

三、手機管控——安全區間優于日理萬“機”

2023年發布的第52次《中國互聯網發展狀況統計報告》指出:截至2023年6月,即時通信、網絡視頻、短視頻用戶規模分別達10.47億人、10.44億人和10.26億人。中學生作為新生一代必然要緊隨時代的發展,他們不可避免地需要用到手機、電腦、平板等電子產品以滿足聯系家長、日常出行、搜集學習資源、提交各類作業等需求。

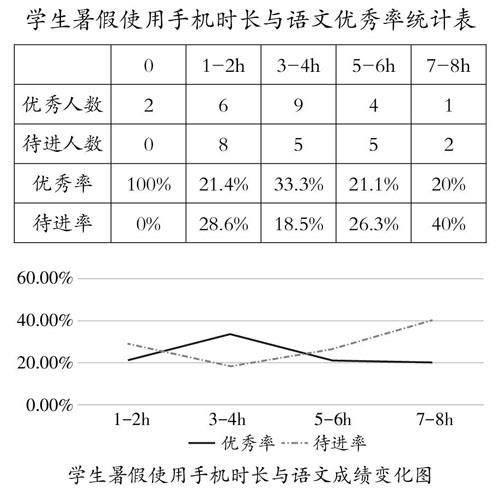

但隨之,中學生的自控力薄弱與手機帶來“娛樂至死”的惡習也顯露出來。2021年教育部辦公廳印發了《關于加強中小學生手機管理的通知》要求“中小學生原則上不得將個人手機帶入校園”。基于此,本次調研設計了暑假學生使用手機時長的調查問卷。這81位同學中有2人沒有手機,28人每天平均使用1—2小時手機,27人使用3—4小時,19人使用5—6小時,5人使用7—8小時甚至更多。其中語文成績優秀的人數分別是2人、6人、9人、4人、1人,其所占比例如下表。

基于此,學生使用手機時長在超過4小時后與語文成績成反比。在使用手機3—4小時期間,學生的語文成績優秀率較高,待進率較低,可謂“安全區間”。換而言之,中學生暑假每天可以適當使用手機,且在不超過4個小時的情況下對語文成績的提高反倒有一定幫助。因此家長需要隨“機”應變,對于學生日常學習和寒暑假期間應該有差別地進行管控,建議家長嚴格把控“安全區間3—4小時”。家長切不可貪圖一時方便和放松,用手機陪伴代替親子陪伴。

四、親子活動——觀察者優于籌劃者

在所調研的81人中,有63位家長在暑假期間開展了親子活動。暑假期間能開展1—3次親子活動的有28位家長,其中11位學生語文成績優秀,占比39.3%;能開展4—7次親子活動的有25位家長,其中10位學生語文成績優秀,占比40%;能開展10次以上親子活動的有10位家長,其中5位學生成績優秀,占比50%;沒有親子活動的家長有18人,其中4位學生語文成績優秀,占比22.2%。由此可見,暑假期間家長開展親子活動次數與學生語文成績成正比。

在實際調研中仍發現有部分中學生很反感參與家長們組織的親子活動,家長的熱情和學生的冷漠也造成了一定的親子沖突。網絡上有個有趣的問題,“為什么很多孩子挑食而家長卻不挑食?”熱評第一,是“因為家長買的都是他們愛吃的菜。”實則卻反映了親子矛盾根源,學生討厭吃的不是一道菜,而是家長的控制欲和無法改變的安排。因此家長在設計親子活動時,應該轉變籌劃者的身份,嘗試把必要的策劃、安排交給學生。如家長和學生決定參觀某博物館,涉及的開館時間、路線安排、展廳活動、違禁事項、飲食安排等都嘗試讓學生規劃和決定。家長做好觀察者和記錄者的角色,觀察學生在處理問題時的情緒和應變能力,在學生遇到無法解決的事情時適當幫助,期間給予學生親子活動設計、安排、實施上的肯定,滿足學生被尊重和被需要的心理,調動學生參與親子活動的熱情和對生活的熱愛。

參考文獻:

[1]教育部等十三部門關于健全學校家庭社會協同育人機制的意見(教基〔2022〕7號)[J].西藏教育,2023(02).

[2]周欣.如何開展親子閱讀[J].文學教育(下),2015(12).

[3]寧本濤,楊柳.中小學生“作業減負”政策實施成效及協同機制分析—基于全國30個省(市、區)137個地級市的調查[J].中國電化教育,2022(01).

[*本文系廣東省教育科研能力提升計劃項目《基于“學生—教師—家長”匹配數據跟蹤分析的初中生語文學業水平提升實踐研究》(課題批準號:2021YQJK552)研究成果之一]