基于人地協調觀培養的高中地理教學研究

【摘要】為有效培養學生的人地協調觀,在高中地理教學中,教師應深挖教材中的人地協調內容,創設反映人地協調問題的真實情境,指導學生全面探討人地協調問題、參與人地協調實踐活動。基于人地協調觀培養的高中地理教學,具有重要的研究價值。文章淺析基于人地協調觀培養的高中地理教學價值,提出深挖教材、創設真實情境、問題探討、開展綜合實踐等教學策略,以期豐富高中地理教學內涵,促進學生與自然和諧相處。

【關鍵詞】高中地理;人地協調觀;教學策略

作者簡介:王倩倩(1994—),女,江蘇省栟茶高級中學。

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》指出:地理課程旨在使學生具備人地協調觀、綜合思維、區域認知、地理實踐力等地理學科核心素養。人地協調觀是高中地理學科核心素養的主要內容,具體指人們對人類與地理環境之間關系秉持的正確價值觀。基于人地協調觀培養的高中地理教學,能夠幫助學生正確認識人類與地理環境之間的復雜關系,對培育學生的高中地理學科核心素養、促進學生與自然和諧相處均有重要意義。

一、基于人地協調觀培養的高中地理教學價值

(一)培育高中地理學科核心素養

隨著社會的發展,人口、環境、資源問題層出不窮,如何在社會發展過程中保護自然環境,值得人們深思。顯然,要想促進人類社會的可持續發展,必須要正確處理人類活動與地理環境之間的關系,而這個過程也是建立人地協調觀的過程。新課標凝練了高中地理學科核心素養,突出學科育人價值,為基于人地協調觀培養的高中地理教學提供了關鍵的理論依據。基于人地協調觀培養的高中地理教學,以大量的具體案例和實踐活動指導學生思考和處理人地關系,能夠有效培育學生的高中地理學科核心素養[1]。

(二)促進人與自然和諧相處

《中共中央國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》指出:“建設美麗中國是全面建設社會主義現代化國家的重要目標,是實現中華民族偉大復興中國夢的重要內容。”基于人地協調觀培養的高中地理教學,將生態文明理念融入課堂,能夠通過具體案例和實踐活動,指導學生理解自然環境的美麗與脆弱,以及人與自然和諧相處的必要性。在此基礎上,學生將樹立正確的生態文明觀念,積極參與社會生態文明建設,促進人與自然和諧相處。

二、基于人地協調觀培養的高中地理教學策略

(一)通過深挖教材培養人地協調觀

教材是教學的主要資源。為落實高中地理教學的目標,教師應緊密圍繞教材內容和學生實際情況,制訂教學計劃,組織教學活動。教師要認真研讀教材,捕捉直接體現人地協調觀的教學內容,為學生提供充足的理論學習資源。

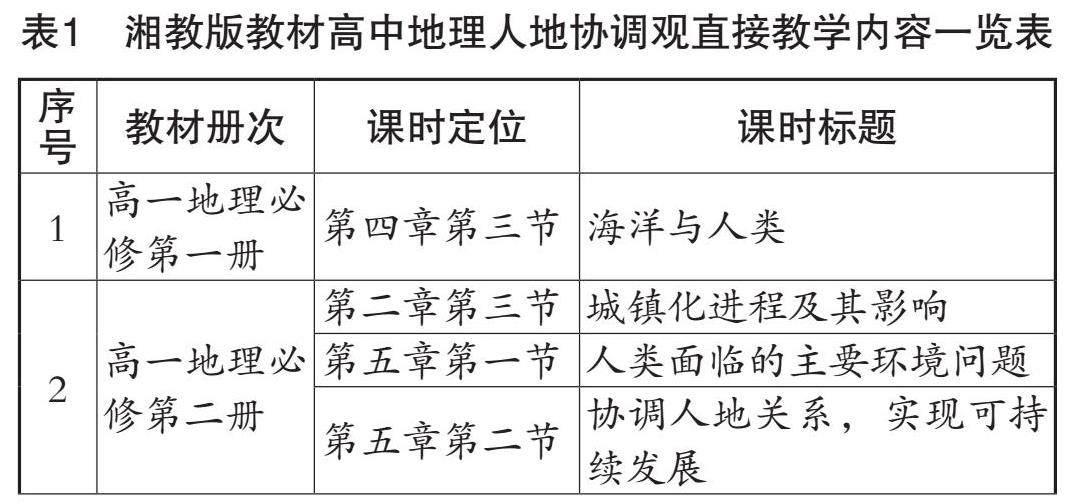

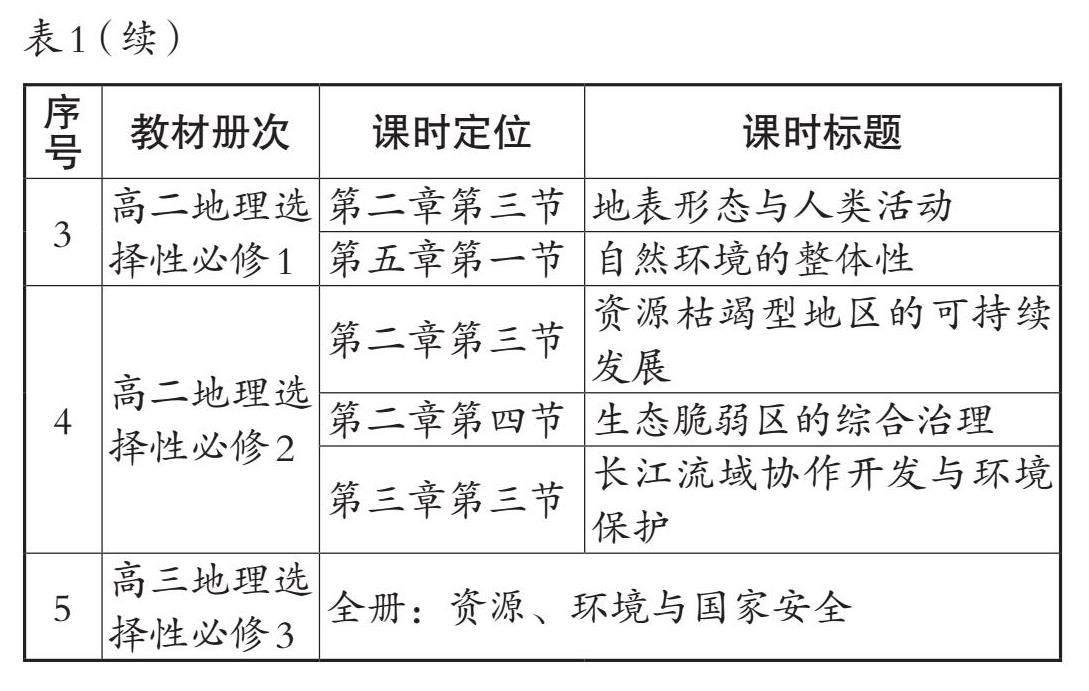

以湘教版教材為例,高一地理必修第一冊至高三地理選擇性必修3中直接體現人地協調觀的教學內容可見表1。

依據表1,教師可在對應課時的教學中,圍繞人類與地理環境的關系展開教學,從而最大限度地發揮教材價值,培養學生的人地協調觀。

(二)通過創設真實情境培養人地協調觀

真實情境即貼近現實生活的、具有真實性和可證性的教學情境。在高中地理課堂教學中,部分教師不重視真實情境的創設,導致學生難以直觀感受到當前地理環境的嚴峻性,對人地協調觀的認知不足。教師可通過創設真實情境,克服傳統教學的弊端,進一步培養學生的人地協調觀。

1.再現生活情境

高中地理教材通過理論性文字,高度概括人類與地理環境的復雜關系。在實際生活中,人類與地理環境的關系復雜,生活中的許多典型事件能夠為基于人地協調觀培養的高中地理教學提供重要資源[2]。教師可以在關注社會新聞、觀察周圍事件的基礎上,創設真實的生活情境,加深學生對人地關系的理解。

以“生態脆弱區的綜合治理”這節課的教學為例。教材以中國的荒漠化地區為例,提出荒漠化生態脆弱區的含義,以及荒漠化生態脆弱區面臨的環境與發展問題。加強荒漠化生態脆弱區的綜合治理刻不容緩,如封沙禁牧、禁樵禁采、合理用水、生態移民等。自生態脆弱區的綜合治理提出以來,越來越多的社會單位參與其中。2016年8月,支付寶推出“碳賬戶”,鼓勵用戶參與“螞蟻森林”公益行動,通過積攢能量值兌換虛擬樹苗。支付寶會根據用戶的虛擬樹苗情況,在現實世界的生態脆弱區植樹造林。“螞蟻森林”公益活動開展至今,已在全國各生態脆弱區植樹無數,對生態脆弱區的綜合治理起到重要作用。教師可以通過互聯網途徑,收集“螞蟻森林”公益活動的真實植樹圖片,再現生態脆弱區的綜合治理場景,讓學生在治理前后的場景對比中,認識到綜合治理的價值,培養其人地協調觀。

2.巧用數據情境

在高中地理教學中,教師可以通過信息化手段收集大量客觀反映人類與地理環境復雜關系的真實數據,使抽象的人地關系具體化,讓學生在理性的數據分析和對比中,形成對人地協調觀的感性認識。

以“海洋與人類”這節課的教學為例。教師可以訪問網址“中華人民共和國生態環境部”,根據《2021年中國海洋生態環境狀況公報》《2022年中國海洋生態環境狀況公報》等,為學生提供數據資源。如:2022年,共對1359個海洋環境質量國控監測點位、230個入海河流國控斷面、458個污水日排放量大于或等于100噸的直排海污染源、32個海水浴場開展了水質監測……監測結果表明,管轄海域水質總體穩定,夏季符合第一類海水水質標準的海域面積占管轄海域面積的97.7%;近岸海域水質總體保持改善趨勢,優良(一、二類)水質面積比例為81.3%,同比上升3.9個百分點。教師通過具有說服力的嚴謹數據,展現防治海洋污染以來的中國海洋生態環境狀況,使學生在顯著的海洋污染防治成果中,提高對人地協調的認同感,形成良好的人地協調觀。

(三)通過問題探討培養人地協調觀

人類社會的可持續發展,必須尊重自然規律,正確處理人類活動與地理環境之間的關系。教師可以從“處理什么”到“怎么處理”切入,以多元問題引發學生對人類與地理環境復雜關系的思考,由此培養其人地協調觀[3]。

1.以具體問題為中心,進階提問學生

以具體問題為中心的提問方式,旨在使學生深入真實的人類與地理環境問題,通過分析問題成因和解決辦法,準確認識到人與自然和諧相處的緊迫性,由此增強人地協調觀。教師可以通過多種渠道收集具體問題,在課堂教學活動中,依據學生學習習慣和思維發展規律,以進階提問引導學生。

以“城鎮化進程及其影響”這節課的教學為例。教材的課后材料提出“大樹移植”問題,揭露了城市綠化問題。雖然在城鎮化進程中可以通過移植大樹加快城市綠化,但是由于當前的大樹移植技術不夠成熟,在移植大樹時,許多大樹的成活率僅有60%左右。與此同時,樹木原生存地的環境遭到破壞,使“大樹移植”得不償失。人們為什么會選擇通過“大樹移植”的方式加速城市綠化?這樣的方法有哪些不可取之處?除了移植大樹,人們還可以選擇哪些城市綠化方法?這些問題都值得學生思考。在問題探討期間,學生可以自主收集課外資料,通過小組合作明確觀點,使觀點指向更加深刻的人地關系,體現尊重自然、保護環境的理念,增強人地協調觀。

2.以矛盾沖突為線索,發散提問學生

矛盾沖突具體是指學生之間對于某些地理問題產生的不一致的看法和觀點。教師以這樣的矛盾沖突為線索,優化高中地理課堂提問,能夠有效促進學生的觀點爭論,使學生在不同角度、不同邏輯的思考中,更加辯證地看待人類活動與地理環境的關系,增強人地協調觀[4]。

以“協調人地關系,實現可持續發展”這節課的教學為例。在教材課后探討活動中,部分學生同意建設化工廠,以此帶動家鄉經濟的繁榮發展,也有部分學生持反對意見,認為化工廠會污染當地環境,并且加工本地礦產資源,會加速資源的消耗,不利于建設資源可持續發展型社會,矛盾沖突就此產生。教師可抓住學生產生矛盾沖突的時機,提出問題:“你為什么(不)同意?”學生需結合身邊的相似案例、真實數據等,有理有據地深入探討問題。最終,學生從產生矛盾沖突到形成統一意見,深刻理解化工廠對環境的影響,提出綠色產業和循環經濟為發展家鄉經濟的首選方法,形成更加積極的人地協調觀。

3.以拓寬思維為目的,設置開放問題

開放問題意在讓學生發散思維,大膽運用地理學科的知識技能,探索人與自然和諧相處的更多方法,并大膽假設、小心實踐,增強人地協調觀。對此,教師可結合社會熱點話題,設置開放問題,指導學生展開自由的話題討論。

以“自然環境的整體性”這節課的教學為例。教材指出“全球森林尤其是熱帶雨林的減少,是影響全球環境變化的一個重要原因”。時至今日,“植樹造林”仍是備受關注的社會問題。教師可設置有關“植樹造林”的開放問題:“你認為在推進植樹造林行動中應如何綜合考慮自然環境的各個要素,平衡生態效益與經濟效益?”該問題沒有固定答案,因而學生可以跳出固有思維,大膽討論個人想法。在課堂實踐中,學生的觀點雖然表面不一,實則均以人地協調為根本。可見,這樣的開放問題能夠促進學生人地協調觀的培養。

(四)通過開展綜合實踐培養人地協調觀

地理學科綜合實踐活動是拓寬學生視野、培養學生情感的有效途徑。教師指導學生積極參與綜合實踐活動,親身觀察地理現象,挖掘問題和規律,能夠將基于人地協調觀培養的高中地理教學由課內自然轉移到課外[5]。如此,學生可以在理論與實踐結合中發展人地協調觀。教師可因地制宜、合理創新,為學生提供恰當的綜合實踐活動。

1.野外研學,切實感受人與自然

地理學科的實踐性,體現在對地理環境的不斷勘察中。基于人地協調觀培養的高中地理教學,應重視地理學科的實踐性,鼓勵學生對地理環境進行自主勘察。對此,教師可設計野外研學活動,讓學生到更加廣闊的地理環境中考察,切實感受人與自然的密切聯系,深化人地協調的思想觀念。

以“人類面臨的主要環境問題”這節課的教學為例。教材展現了大氣污染、水污染、土壤污染、固體廢物污染、噪聲污染、放射性污染、海洋污染等人類環境污染問題。在學生日常生活中,常見的環境污染包括大氣污染、水污染、土壤污染、固體廢物污染、噪聲污染。教師可以設計野外研學活動,讓學生自主收集當地的空氣、水、土壤等地理環境樣本,在適當的地理實驗中,勘察當地環境污染指數,分析污染原因。通過野外研學,學生與地理環境實現了更加親密的互動,也能更加深切地體會到人與自然和諧相處的內涵與價值,促進人地協調觀的培養。

2.項目研讀,綜合探究人與自然

項目研讀是對野外研學的升級和拓展。通過野外研學,學生親身挖掘地理問題和規律,為項目研讀提供資料。教師可順勢而為,組織項目研讀活動,讓學生以野外研學發現為中心,繼續深化研究性學習。

例如,教師可基于學生發現的地方環境污染問題,組織學生開展“探究當地大氣污染的影響及治理策略”等項目研讀活動。項目以“問題”為起點,鼓勵學生從地理學科視角出發,積極提出解決辦法,通過調動學生的學科情感和社會責任感,實現人地協調觀的培養目標。

結語

高中地理學科具有自然和人文的雙重屬性。教師應重視學生人地協調觀的培養,通過深挖教材、創設真實情境、問題探討、開展綜合實踐等策略,指導學生正確認識人類與地理環境的復雜關系,使學生成為人與自然和諧相處的倡導者和守護者,培養學生的高中地理核心素養,彰顯高中地理的學科育人價值,促進人與自然的和諧相處。

【參考文獻】

[1]葛志遠,張可.指向人地協調觀培養的高中地理教學策略初探[J].遼寧教育,2023(19):84-86.

[2]秦戈.高中地理教學中人地協調觀的培養淺析[J].學周刊,2023(21):154-156.

[3]賀行,周海瑛,王德全.指向人地協調觀培養的高中地理問題式教學探究:以“黃土高原水土流失的治理”為例[J].中學地理教學參考,2023(15):29-34.

[4]程英.高中地理教學中人地協調觀的培養[J].甘肅教育,2023(5):90-93.

[5]許雙玲.人地協調觀培養視域下高中地理教學優化策略研究[J].高考,2022(33):159-161.