回歸生活:素養導向下的兒童詩教學策略

【摘要】兒童詩往往呈現出生動的生活畫面。在兒童詩教學中,教師應創造性地構建回歸本真的生活課程,依托生活情境再現教學內容,打通校內校外、課內課外的時空界限,以朗讀、體驗和表達為主要路徑,努力使學生在兒童詩的學習中實現自然生長。

【關鍵詞】核心素養;生活教育;兒童詩;語文教學

作者簡介:盛虹(1999—),女,江蘇省無錫市云林實驗小學。

陶行知在《教師歌》中寫道:“來來來,來到小孩子的隊伍里。發現你的小孩。你不能教導小孩,除非是發現了你的小孩。”歌詞說明了教師開展教學要關注孩子的生活,去到孩子的身邊,走進孩子的世界。只有將課堂建立在觀察孩子和滿足孩子需求的基礎上,才能真正培養孩子的核心素養。

一、堅守一個宗旨:以生為本,師德為先

陶行知的生活教育理念強調以人為本。教育的核心是學生,他們的成長、健康和幸福是教育的最終目的。教師應該為學生提供一個良好的學習環境,滿足他們的學習需求,促進他們的個性發展。在此過程中,高尚的師德尤為重要。教師應具備高尚的道德品質和職業操守,堪當學生的楷模,才能以身作則,引導學生健康成長。

二、發展兩種思維:自上而下與自下而上

自上而下,指教師統籌全局,給學生發布學習任務,從而保證教學的實效性;自下而上,指教師負責引導學生拓展思維,讓學生自主開展學習活動,充分表達自己的觀點,從而發展學生的個性。

(一)自上而下,統籌全局

教師作為學生的引路人,需要對課堂進行科學全局把控。教學目標和內容的設計、學生群體特點和需求的把握、教學方法和策略的選擇、教學資源和環境的整合、教學評估與反饋的實施、課程進度與時間的安排等,這些都需要教師使用自上而下的思維來進行。通過自上而下地預設,教師可以讓學生在學習中更好地提升語文核心素養[1]。

《田家四季歌》是一首以鄉村田園為背景的兒童詩,具有較強的地域性。有的學生長期生活在城市,對兒歌內容的理解有一定的困難。教師在課前需要針對基本學情做出預設,提前了解學生對農村生活的熟悉程度,指導學生進行充分預習,讓學生通過查詢資料、詢問家長等方式初步了解基本的農作物、農活等知識。

(二)自下而上,引導生發

要培養學生的核心素養,教師還需要使用自下而上的思維,引導學生自主生發知識。教師創設適合學生學習的情境,喚醒學生的生活經驗,激活學生的創造力,營造自主、合作、探究的研學氛圍,讓學生自主完成問題的發現與解決,最終提升學生的核心素養[2]。

教學前,教師可指導學生走出學校,去尋找田野間的花草樹木,用照片將它們的美記錄下來,從而在腦海中留下對田園生活的初步印象。教學時,教師可展示學生拍攝的照片,把學生的注意力從文字轉向畫面。接著,教師可開展自由交流活動。在活動中,有的學生分享父母養蠶的點滴,有的學生將自己與麥苗的合影展示給大家,有的學生邊說邊用動作向小伙伴表演鋤地。學生學會了發現美、感受美、分享美。

三、探索三條路徑:朗讀、體驗和表達

(一)朗讀:培養習慣

學生的朗讀能力需要長時間的打磨。從小學起,就該培養學生的朗讀習慣。朗讀是品讀課文的重要步驟。教師需要指導學生朗讀,發揮想象力,體悟文本言未盡之處[3]。關鍵語句的朗讀能提示學生文本情節重點或含有意蘊的細節,提高學生的閱讀理解能力。

《田家四季歌》是識字單元內的課文,長短句交錯,且一節一韻,讀之朗朗上口。正確朗讀兒歌是本節課的教學重點。朗讀難點包括“花開草長蝴蝶飛”“麥苗兒多嫩,桑葉兒正肥”“一年農事了,大家笑盈盈”等幾處。朗讀時,教師需指導學生讀出節奏。教師可結合圖片來進行有梯度的朗讀指導。如在指導“花開草長蝴蝶飛”時,教師請學生“開火車”朗讀,具體如下。

師:“誰來讀?”

生1:“花開草長蝴蝶飛!”

師:“再輕柔些,這樣聽來,小草都快長成參天大樹啦!”(教師首先關注學生朗讀聲音的大小)

生2:“花開草長蝴蝶飛。”

師:“真棒!朵朵花兒慢慢綻開笑臉。”(教師意在提示學生放慢語速,使朗讀節奏舒緩)

師:“哇,多美呀!春天走進了教室,蝴蝶飛起來了。”(多名學生朗讀完畢,教師給出評價)

師:“同桌二人比一比誰的朗讀更美,更能吸引小蝴蝶。”(教師動員學生都讀一讀)

學生按照教師的朗讀指導讀句子,在此過程中品味生機勃勃的春天,腦海中對田家春天有了一定的形象積累。

語言學習是語文課堂的主體部分。運用語言的實踐活動兼具探究性、開放性和綜合性,能充分體現學生語文學習能力的發展傾向。在反復的朗讀練習中,學生能提高朗讀能力和分析文本的能力,改善思維品質,建構文本與生活的語言聯系,在學習中回到生活,又在生活中運用所學。

(二)體驗:關注成長

陶行知提出生活即教育的教育理念,認為學生的學習是一個不斷體驗的過程,而不是簡單地接受知識灌輸的過程。基于此,教師的教學設計應從關注知識轉向關注生活、關注孩子的童年。

例如,在教授《田家四季歌》一課時,教師這樣進行導入:“孩子們,上課前咱們先來聊聊天。你到過農村嗎?你看到的農村生活是怎樣的?”教師的提問瞬間激發了學生的分享欲。有的學生家在農村,說起農活來滔滔不絕;有的學生贊嘆稻田的遼闊;有的學生分享自己曾與小狗一起在田野上奔跑的經歷……

接著,教師出示田野風光圖,說:“老師也到田野里走過。瞧,還拍下了不少照片呢!”學生一聽教師這樣說,都瞪大眼睛看著屏幕。

在學生的興趣被充分激發后,教師設置了“我是小小體驗官”的任務活動,引導學生了解各種各樣的農事,具體如下。

教師拋出問題:“孩子們,猜猜看,夏季里,除了插秧,農民還會做哪些農活?”

“還會采桑葉、喂蠶寶寶!”幾名活潑的學生馬上想到了有趣的農活。

“桑葉怎么采,誰來試一下?”

教室里掀起了舉手嘗試的熱潮,不少學生在座位上做起動作來。

“哇,多么熟練啊!請這位小能手來采一采桑葉。”

被點到的學生踮起腳尖去夠高處的桑葉,小手做出摘葉子的動作,逗得大家哈哈大笑。

“老師看出來他可采了一大把桑葉呢!我們一起學著他的樣子采一采桑葉吧。”

采桑葉體驗活動結束后,教師又向學生拋出問題:“田里還有其他農活嗎?你能幫農民做一做嗎?”

學生繼續做出動作。在此過程中,學生既了解了四季農事常識與農作物的生長情況,又體會到田家人的辛勤。其中,有名學生不禁感嘆道:“誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。”

體驗作為一種實踐性的教育方式,能夠給予個體獨特的感受,引發個體深刻的思考,而這些正是改變“以教師的教為主體,讓學生被動學”的傳統閱讀教學方式的體現[4]。在參與體驗學習的過程中,學生學會探索、協作,跟著田家人一起走過四季,認識不同的農活,感受到別樣的趣味,在探究中學習,在合作中成長。此外,在交流過程中,學生發現了師生間的共同點,引起共鳴,無形中拉近了與教師的心理距離,提高了參與課堂的積極性。由此,課堂在歡快的氣氛中進行下去。

(三)表達:指向實踐

表達不僅僅是一種溝通與傳遞信息的方式,而且還具有幫助個體澄清價值觀的心理功用。通過表達,學生能將自己的思想和觀點轉化為語言和行動,并在與他人的互動評價中不斷調整和完善自己的認知。

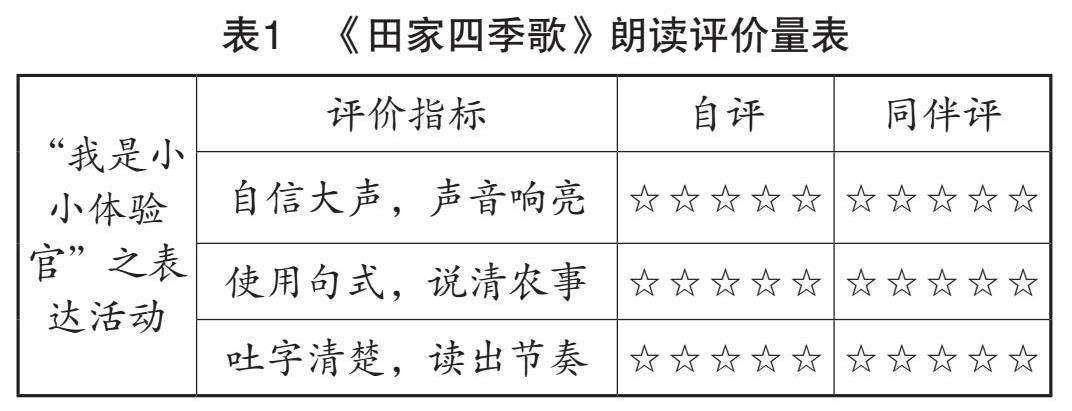

例如,在《田家四季歌》一課中,教師鼓勵學生參照圖片或仿照例句,自由表達自己對田家人生活的理解,從而搭建學習支架。如此,既豐富了學生的表達形式,又滿足了不同學生的學習需求和能力發展需求。之前的農耕文化體驗活動讓學生在活動中感受到四季變化的美妙與農村生活的樂趣,為后續的表達奠定基礎。在課堂最后階段,教師繼續開展“我是小小體驗官”活動,邀請學生一起嘗試表達,說道:“同學們,農家人的生活真有趣,如果我們將其編成小詩就更美了!你能看著圖片,仿照原詩歌句式,編出一節詩歌,并將其朗讀出來嗎?”接著,教師展示朗讀評價標準(如表1)。

學生在傳統課堂中較少接觸到創編詩歌的活動,因此對創編詩歌展現出較大的興趣。學生將眼光聚焦在自身感興趣的春天景物上,寫出了自己眼中的田家風光。如有的學生仿照第一小節詩歌編寫道:“春季里,春雨落,花紅柳綠香滿園。小燕子筑窩,風箏飛得高。”有的學生對農民的農事感興趣,寫出了這樣的句子:“秋季里,大豐收,農民伯伯忙豐收。中秋沒農活,休息吃月餅。”這名細心的學生將目光放在了田家人的辛勤與忙碌上面。

在表達活動中,不同的學生寫出了不同的詩歌。透過他們的文字,教師可以發現個體觀察、感受的視角是豐富多樣的。針對學生的實際表達,教師給出評價與建議,再引導學生根據評價標準為自己和同伴的表達評定星級,并給出理由。教師將評價嵌入學生的學習實踐中,促進了學生的深度反思。

由以上三條教學路徑可知,語文教學的任務設計不僅需要關注學生對文本基本知識的理解和學生識字、朗讀等關鍵能力的培養,更要指向學生語文思維的培養,借助文本閱讀,以點帶面幫助學生從中學到解決實際問題的方法,讓學生對現實世界產生更為豐富的內心感受,幫助學生身心獲得長足發展。

結語

詩歌是由詩人內心的情感激發出來的,是基于詩人真實生活的土壤而形成的。因此,小學詩歌教學是一種生活性活動,是與學生的童年生活接軌的。教師的教學應講究生活的藝術美感,體現生活的智慧哲理。教師只有關注生活的教育性,才能引導學生透過文字看到豐富的世界。教師要讓學生在生活中學語文,在生活中用語文。只有這樣,核心素養才能真正在語文課堂里落地生根。

【參考文獻】

[1]劉楠楠.小學語文項目化學習的策略探究

[J].基礎教育論壇,2019(13):16-17.

[2]王志廣.問題拋引:建構支架教學模式的實踐探索:以小學語文課堂教學為例[J].教育理論與實踐,2014,34(2):62-64.

[3]倪永萍.精選訓練點,讓童話教學趣實共生:

《風娃娃》(第一課時)教學設計[J].閱讀,2020(31):40-42.

[4]楊琳.項目化學習在小學語文閱讀教學中的應用探究[J].科學咨詢(教育科研),2019(10):164.